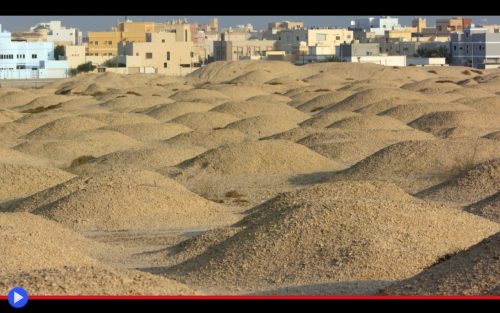

Nel più antico poema epico dell’umanità, l’eroe e re di Uruk, Gilgamesh sceglie di ribellarsi al più fatale degli eventi quando il suo rivale e amico Enkidu si ammala, come punizione per aver offeso la dea dell’amore Ishtar. Intrapreso dunque un lungo viaggio alla ricerca del segreto della vita eterna, egli giunge fino alla terra mitica di Dilmun, grosso modo corrispondente alle odierne isole di Bahrein e Failaka, ma che alcuni identificano con un’antica landa poi finita sotto il mare, successivamente all’inondazione del Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz. Che si creda o meno all’incontro del protagonista con l’immortale Utnapishtim ed al successivo verificarsi di un diluvio universale, ad ogni modo, cosa certa è che un regno dalla grande prosperità esistette in quest’area geografica all’incirca duemila anni prima della nascita di Cristo. Dove la morte non era certo una casistica dimenticata dalla gente, vista l’esistenza di un culto dei morti tra i più sviluppati e universali di qualsiasi civiltà fin qui scoperta del Mondo Antico. Immaginate a tal proposito l’equivalenza della previdenza civile contemporanea applicata ad un’epoca in cui il concetto di medicina pubblica era decisamente preliminare, e la vita media delle persone raramente superava le quattro decadi di età. Al punto da rendere il supremo lascito, un luogo dell’eterno riposo, come l’unica testimonianza visibile della trascorsa vita a vantaggio dei propri figli e nipoti. Non sarebbe stata dunque la città ideale, un luogo in cui chiunque, anche il più umile tra gli uomini, avrebbe ricevuto una tomba in grado di svettare sulle sabbiose alture di un cimitero? Questa una delle possibili motivazioni, tra le altre, in grado d’indurre l’Antico e il Medio Regno di Dilmun verso la creazione di uno dei siti archeologici più notevoli ed estesi dell’intera regione, composto da un gran totale di 11.774 tumuli distribuiti in un lunghissimo arco temporale. E appartenenti ad un’ampia varietà di classi sociali, dai sepolcri più magnifici dedicati ai sovrani fino a quelli di una sola stanza, un tempo appartenuti alle classi più comuni di quest’epoca che ancora riesce a mantenere molti dei suoi segreti. Ma immaginate a questo punto, nel trascorrere dei molti secoli, il progressivo ridursi delle terre emerse ed il corrispondente espandersi degli insediamenti costruiti dall’uomo. Mentre lo spazio a disposizione continuava a ridursi e luoghi come l’adiacente villaggio densamente abitato di A’ali si trasformavano da piccoli insediamenti a cittadine, quindi compatte metropoli dei tempi contemporanei. Forse la popolazione avrebbe potuto mantenere una rispettosa distanza di sicurezza dalle gibbose vestigia del pregresso culto dei defunti, evitando di costruirvi accanto palazzine e strade sopraelevate di scorrimento. Ma a causa di una serie di fattori convergenti, non fu così…

costruzioni

L’immutabile atmosfera della Loira concentrata nel capolavoro abbandonato di Ligny-le-Ribault

Quali meriti ci sono nell’arrivare primi, quali nell’essere gli ultimi di una lunga serie? Nell’aver saputo ereditare, intatta ed invariata, la preziosa tradizione di un particolare modo di fare le cose. Uno stile di vita, un modo di relazionarsi con il territorio e l’architettura. In cui la pesante mano dell’uomo, piuttosto che depositare i suoi mattoni fiducioso nella pari opera del suo vicino, edificava i propri sogni all’interno di una vastità equamente sgombra fatta l’eccezione per viali, parchi e giardini. Così come nel Medioevo succedeva a quei castelli, roccaforti solitarie ed incombenti, concepite per rendere impossibile l’avvicinamento senza dare nell’occhio. Ed ancora successivamente all’Era del Rinascimento, mantenendo un certo stile se anche privo delle originarie logiche, in un luogo ameno e al tempo stesso assai distante da quei difficili conflitti delle terre ai confini. In quel dipartimento della Loiret, a soli 100 Km da Parigi, diventato un polo delle abitazioni nobiliari, concentrate tutte in una stessa zona già molti anni prima della costruzione di Versailles. E che dopo gli anni dell’austerità, causata dalla fine dell’Ancien Régime, sarebbe ritornato tra i più ambìti ad essere del tutto privi di un piano regolatore, ovvero funzionale alla creazione di un proprio conglomerato di mura fiabesche e fantomatici torrioni. La fiaba scritta nella lingua non del tutto universale dell’architettura, figlia di un linguaggio endemico che soprattutto in Francia, allora come adesso, diventava molto più che un mero esercizio di stile. Qui giunse dunque, nell’ultimo terzo del XIX secolo, il ricco consigliere politico e poi sindaco del villaggio adiacente di Ligny-le-Ribault. Il suo nome era Georges Dupré de Saint Maur e l’idea, per niente originale, quella di costruirsi una speciale residenza derivante in via diretta dai più grandi e celebrati castelli lungo il corso della Loira, come Chenonceau, Chambord o Azay-le-Rideau. Con le stesse torri appuntite, i tetti in ardesia nera contrastanti con le pallide mura, la facciata in stile storicista dalle plurime finestre sovrapposte, coadiuvate da un maestoso colonato. Ma il tutto tradotto in una dimensione più compatta e personale, perché sostanzialmente questo doveva essere lo Château de Bon Hotel in base al progetto dei rinomati architetti parigini Clément e Louis Parent: non un luogo di rappresentanza nazionale e tanto meno istituito per l’onore di una grande casata. Bensì il punto focale del sublime desiderio di essere, ancor prima che mostrare. Un sogno abitativo conseguente dalle discendenza di ciò che è stato…

Il falò delle ambizioni elettriche ad Ivanpah, rinnovabile bastione circondato dagli specchi rotanti

Potente è la catena trofica quanto qualsiasi forza posta in essere dalla natura. Un’attrazione cui è tanto più difficile resistere, quanto maggiormente una determinata specie è situata ai vertici della piramide ecologica alimentare. Così il falco della prateria americana (F. mexicanus) spingendosi oltre i margini del secco, eppur vivido deserto del Mojave, scorse il più perfetto dei territori di caccia: un appezzamento limpido e del tutto privo di alberi utili a nascondersi, dominato unicamente da tre alte torri costruite dagli umani. Sopra la cui luce innaturale, innumerevoli passeriformi erano intenti a foraggiare nugoli d’insetti alla ricerca, come di consueto, di un punto ove beneficiare al massimo della concentrazione termica fornita dall’energia solare. Con l’unico campanello d’allarme di una crescita esponenziale della temperatura mentre completava l’avvicinamento, purtroppo incomprensibile al suo cervello di rapace, agilmente preparò la traiettoria necessaria per colpire la preda. Quando a un tratto, le sue piume s’incendiarono come nella punizione del superbo Icaro in fuga dall’arcano Labirinto. Trasformato dunque in una sfera fiammeggiante, il nobile uccello disegnò una tragica parabola, priva d’impattare rovinosamente al suolo. 173.000 specchi non del tutto immobili scattarono, al volgere di un singolo minuto, di alcuni significativi gradi a sinistra.

Ci avevano detto di non lasciarci impietosire dalle circostanze: “Per ogni volatile annientato durante il suo passaggio, la Centrale ad Energia Solare di Ivanpah contribuisce salvarne milioni.” Per la riduzione dell’inquinamento, chiaramente, il contrasto dell’effetto serra, il superamento dell’impiego delle centrali a carbone, la cui capacità di avvelenare e danneggiare il pianeta è in un certo senso prospettata by design, contrariamente al caso del nucleare, i cui effetti deleteri sono conseguenza dei più rari, ed auspicabilmente evitabili disastri. Non soltanto per i 392 Megawatt dichiarati come producibili in condizioni ideali, sufficienti ad alimentare 140.000 abitazioni statunitensi all’epoca della sua inaugurazione nel 2014, bensì come dimostrazione di una nuova strada percorribile, l’innovazione di un processo che sembrava all’epoca una potenziale svolta in grado di cambiare veramente le cose. Giacché il sito in questione, come potenzialmente desumibile dal suo singolare aspetto, non rientra ad oggi nella più diffusa categoria di centrali solari basati sul processo fotovoltaico. Quanto nella tipologia di approccio, molto diretto ed intuitivo, realizzato per la priva volta a Genova nel 1886 dall’ingegnere Alessandro Battaglia. Un impianto a concentrazione solare, in altri termini, concettualmente non dissimile dal terrificante specchio ustorio di Archimede, in base alla leggenda utilizzato per spezzare l’assedio navale di Siracusa. Con i numerosi e coordinati specchi indirizzati in questo caso, piuttosto che contro le vele di una flotta romana, in direzione di appropriati e funzionali torri sopraelevate. Capaci di trasformare tale accumulo d’energia termica, in elettricità. Con qualche fumante, inevitabile incidente pennuto sul percorso…

L’inamovibile vascello antartico che si eleva dalla morsa stagionale del grande Inverno

Se potessimo puntare da una base stabile strumenti di misurazione laser contro la facciata dell’interessante parallelepipedo in metallo, la cui forma aerodinamica resiste ad ogni forza trasversale di quel luogo non propriamente accogliente, scopriremmo al volgere di un anno qualche cosa d’inaspettato. Relativa al modo in cui essa pare crescere, in altezza, tra gli 80 centimetri ed 1 metro, allungando l’ombra del suo tetto sostenuto da incombenti palafitte situazionali. Quasi come se quest’ultime fossero le appendici deambulatorie, di un gigantesco miriapode sopito in attesa di quell’impossibile scongelamento futuro…

Spesso utilizzate come termini di paragone d’ipotetiche strutture che verranno costruite un giorno sulla Luna o altri corpi del Sistema Solare, le stazioni dell’Antartico presentano effettivamente alcune sfide ingegneristiche tipiche soltanto della Terra e che difficilmente potranno, in proporzione, andare incontro ad alcun tipo di problema equivalente fuori dalla nostra atmosfera. Cominciando in modo particolarmente rilevante dagli inesauribili processi meteorologici e climatici che condizionano lo stato in divenire della candida calotta, il cui livello cresce in modo pressoché costante per l’accumulo di neve sopra il peso stratigrafico dei millenni trascorsi. Non sarà in tal senso un assottigliamento graduale, bensì il catastrofico collasso entro una generazione o due, a causare il devastante scioglimento di quei ghiacci e la devastazione lungamente anticipata dai processi del cambiamento. Particolarmente in zone come la Piattaforma di ghiaccio Ekström, dove la precipitazione di appena qualche decina di cm di neve nuova ogni anno causa l’innalzamento pressoché costante del livello del suolo che il gelo trasforma nel cosiddetto firn, mentre il trascinamento eolico di quel materiale non sempre egualmente compatto ridisegna il mutevole profilo dell’orizzonte. Ivi incluso, per massima sfortuna degli umani, ogni tipo di struttura posta in essere a serbare gli interessi di esplorazione o studio che potremmo avere nei confronti del più ostile dei continenti. Poiché d’altronde, questo luogo ha certe valide caratteristiche che lo eleggono a meta desiderabile rispetto alle adiacenti alternative: la relativa accessibilità dal mare, per la vicinanza alla baia di Atka, una delle poche regioni della costa dove il ghiaccio si apre stagionalmente; una superficie piatta e sgombra, utile a far atterrare gli aeroplani; collocazione strategica per l’invio e ricezione di comunicazioni tramite onde radio nei lunghi mesi del gelido inverno. Così come esemplificato per la prima volta dai tedeschi già nel 1981, con la costruzione della stazione di ricerca dedicata al geologo del XIX secolo Georg von Neumayer, tra i primi ricercatori a sostenere l’esigenza di una collaborazione della scienza internazionale…