Possente e ruvida colonna con le sue diramazioni, l’alto tronco di eucalipto può sembrare la più solida delle presenze presso il vasto margine del bush. Con i suoi 80 metri massimi d’altezza, e fino a 2 metri di diametro, distribuiti lungo l’asse verticale di un arbusto che soltanto il vento può riuscire a scuotere, soltanto il peso della pioggia può portare temporaneamente a flettersi alle ombrose estremità della sua chioma. Eppure stolido e naturalmente quasi indistruttibile, mai potrebbe profilarsi con queste caratteristiche senza la convergenza di una serie di essenziali condizioni, svariate di queste riconducibili al continuo intervento di specie animali. Tra cui forse la più umile, e di gran lunga meno conosciuta fuori dall’Australia può essere individuata nella partecipazione doverosa di un minuto marsupiale il cui appellativo generalista si configura come ratto-canguro, nettamente distinto del topo-canguro di Merriam, roditore originario del meridione degli Stati Uniti. Questo perché gli appartenenti all’intera famiglia dei Potoroidae/Potoroo, o per meglio specificare la quantità relativamente ridotta delle specie ancora sopravvissute, presentano un’effettivo grado di parentela con il più imponente e celebre dei saltatori australiani, facendo anch’essi parte del gruppo dei Macropodidi con somiglianze sia dal punto genetico che morfologico. Il che non toglie il fatto, chiaramente determinante, di come le loro abitudini e comportamenti siano quanto di più diverso possa esistere sotto l’incombente Sole d’Oceania. O per rimanere in tema, la Luna, giacché siamo qui di fronte al tipico e palese esempio di una compatta creatura notturna (400 mm di lunghezza, 2 Kg di peso) la cui esistenza consiste nell’uscire dal suo rifugio ben nascosto tra la fitta vegetazione dopo l’ora del tramonto, andando in cerca di fonti di cibo mentre resta in stato d’allerta per l’arrivo di eventuali predatori, che dovrebbero idealmente includere esclusivamente rapaci, serpenti di media taglia ed in particolari zone geografiche, il varano. Se non che questa terra lontana, fin dagli albori e con l’inizio dell’epoca Moderna, ha visto estendersi per sua sfortuna l’ombra vorace di creature come la volpe, il gatto e il cane inselvatichito, per cui nulla appare maggiormente appetitoso che un mammifero a misura di spuntino, la cui unica tecnica di autodifesa include salti corti e irregolari, decisamente non paragonabili alla rapida e affinata corsa della sua controparte trofica europea, la lepre. Un danno le cui ramificazioni iniziano soltanto adesso a palesarsi, con la tardiva presa di coscienza di cosa occupi in maniera dominante la dieta di questi erbivori obbligati, tra cui sussistono determinate varietà il cui scopo nella vita sembra essere soltanto quello di scavare e andare in cerca di un nascosto, preziosissimo tesoro: i corpi fruttiferi ipogei delle molteplici varietà di funghi micorrizici presenti nell’altrimenti arido ed infertile territorio australiano. Il tipo di laboratorio sotterraneo creato lungo il corso d’incalcolabili millenni da parte degli arcani meccanismi della natura, soltanto per essere ogni giorno calpestato con totale indifferenza dalle successive schiere delle alterne generazioni umane…

biologia

Tra foreste samoane, in cerca del richiamo disarmonico del piccolo dodo che sopravvive

Probabilmente l’animale più frequentemente avvistato dagli abitanti degli ambienti urbani, tollerato in larga parte a causa dell’assenza d’implicazioni problematiche, diversamente dai furtivi roditori, portatori di malattie trasmesse all’uomo. Cionondimeno detto nei contesti colloquiali, “il topo con le ali” è l’abitante dei più alti cornicioni, visitatore di giardini e piazze frequentate dai turisti. Il tipico piccione non può in alcun modo definirsi una creatura oggetto di alcun tipo di tutela. Ed è in tal senso sorprendente immaginare che un appartenente alla sua stessa schiatta, per quanto esotico e distante, possa fare formalmente parte degli elenchi di creature maggiormente a rischio di estinzione sul pianeta Terra. Là, dove il sempiterno incedere della proliferante diversificazione biologica non è meramente un albero, ma un fitto reticolo fatto d’interconnessioni reciproche che disegnano e ridefiniscono costantemente il concetto stesso di evoluzione. Ecco dunque tra arcipelaghi del Pacifico Meridionale, taluni uccelli che appartengono effettivamente alla famiglia dei columbidi, pur essendo connotati da caratteristiche di adattamento estremo a luoghi un tempo ameni, privi prima dell’inizio dell’Antropocene del concetto stesso di predazione. Esseri come il Goura victoria, piccione coronato dalle ornate penne sopra il capo, o quello delle Nicobar, mantello smeraldino al sèguito che incorpora e riflette i raggi del distante astro solare. Entrambi imparentati, dal punto di vista genetico, con due delle creature alate più compiante dell’epoca moderna: il dodo delle Mauritius ed il solitario di Rodriguez, abitante delle isole Mascarene. Nel novero dei discendenti d’altra parte, più o meno esteriormente simili loro estinti predecessori, soltanto una specie superstite può dirsi la più simile dal punto di vista comportamentale e la nicchia ecologica di appartenenza agli originali, essendo endemica di quello stato tra le acque oceaniche famoso per aver tenuto vivide le proprie antiche tradizioni tribali, tra cui solenni cerimonie e distintivi tatuaggi dal significato culturale importante. Samoa dove, tra foreste sacre agli antenati, si aggirano in silenzio i rimanenti 50-249 esemplari (stimati) del Didunculus strigirostris o piccione dal becco dentato, il cui nome latino significa letteralmente “piccolo dodo” così come suggerito dal naturalista Sir Richard Owen, dopo la prima classificazione operata da William Jardine sulla base di un esemplare riportato negli Stati Uniti dal loro collega a bordo di una spedizione del 1839, Mr. Titian Peale. Aprendo la preliminare strada di approfondimento, per uno degli esseri più singolari e distintivi del suo ambiente, facilmente desumibile come destinato a risentire in modo significativo dell’innarestabile processo di trasformazione, ormai avviatosi oltre le tranquille sponde di quei legittimi luoghi d’appartenenza…

Oh, vampirico fringuello che torturi tuo fratello. Volpe astuta tra il pollame; il sangue scorre, quando hai fame

Se si osservano i trascorsi della biologia terrestre, chiaro può essere lo schema in base a cui la quantità di zampe si sviluppa in proporzione inversa all’aggressività di una creatura nel contesto del proprio ecosistema di riferimento. Guarda indietro, a quel Giurassico prima del sorgere dei continenti odierni, per comprendere la tesi del piumato tirannosauro, niente più che una gallina dalle proporzioni palaziali, che cammina dondolandosi ed abbassa per ghermire la sua testa ornata da una pletora di denti, arsenale di pugnali che feriscono i più grandi e resistenti tra gli erbivori vissuti sulla Terra. “Gli uccelli sono dinosauri” è d’altra parte uno di quegli assiomi, formalmente e scientificamente improprio, che cionondimeno può servire a porre basi di una comprensione per lo più parziale ma corretta di quei trascorsi. Laddove ciò che è molto piccolo, come sua valida prerogativa, vanta l’essenziale propensione che naturalmente elude i suoi predecessori più imponenti: l’adattabilità a variabili fattori dell’ambiente. Come l’arida e remota serie d’isole di un luogo desolato, cionondimeno tra i più variegati e biodiversi di questo mondo. Galapagos del viaggio di scoperta, della nave HMS Beagle e il suo passeggero più famoso, Darwin in persona che senza una preparazione specifica nel campo dell’ornitologia, annotò estensivamente il comportamento e la forma del becco delle nove varietà di piccoli fringuelli che si avvicendavano tra questi territori aviti. Lì trovando chiari segni di quella pressione generazionale sui fenotipi, che in un tempo successivo avrebbe costituito un valido supporto alla teoria dell’evoluzione: dal Geospiza Magnirostris, mangiatore dalla grande bocca di semi grandi e spessi. Al G. scadens il cui preciso rostro può infiltrarsi tra le spinte vegetali dell’Opuntia. Per del G. conirostris, la cui forza muscolare appare fatta per sbucciare la coriacea frutta che riesce a reperire sulle spiagge di quel sito dalla fioritura limitata. Concludendo la parziale rassegna con la citazione del G. difficilis con il becco piccolo e aguzzo, chiaro segno di abitudini entomofaghe con perfezionamento della tecnica di cattura degli insetti duranti il volo. Giacché nel 1835 non gli fu possibile arrivare a immaginare, sulla base delle nozioni disponibili per costruire il suo discorso, al baratro vertiginoso della verità. Che vede una particolare varietà di questi uccelli, collettivamente inseriti nella famiglia dei Traupidi, supplire alle carenze alimentari tramite una tecnica ben collaudata ed altrettanto crudele: il salasso sistematico delle più grandi, candide e mansuete sule del Pacifico, particolarmente quella di Nazca (S. granti) e la sua cugina dai piedi azzurri (S. nebouxii) ogni qual volta queste scelgano di sostare o costruire il proprio nido presso le due isole abitate dal torturatore tra i passeriformi, segnate sulle mappe come “Wolf” e “Darwin”. Ripetutamente ed insistentemente ferite, come fossero distributori del sanguigno e incomparabile tesoro della nutrizione tra le condannate penne…

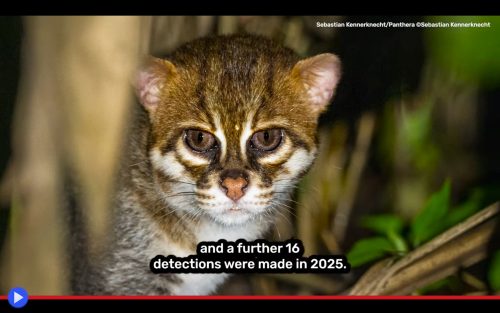

Annaspa ma non cede: riemerge da paludi thailandesi lo strano gatto dal cranio lutrino

Nella progressione evolutiva delle specie si è da tempo giunti ad identificare gli inerenti vantaggi che derivano dall’aumento, o riduzione in termini di dimensione di una determinata varietà animale. Così come al concludersi del predominio d’imponenti dinosauri antecedenti alla creazione degli odierni ecosistemi, piccoli e scattanti mammiferi, agili volatili e rettili compatti giunsero ad assumere una posizione di preminenza, in epoche ulteriori i fenotipi trasmessi lungo il corso delle successive generazioni posero le basi per l’odierno panorama delle prede e dei predatori. Fino al caso trasversale dei grandi felini africani, asiatici e sudamericani, belve imponenti la cui sopravvivenza è il frutto della stabilizzazione di complesse, quanto sfaccettate concatenazioni trofiche dai plurimi livelli interconnessi tra loro. Tutt’altra storia quella dei loro cugini più piccoli, prendendo a particolare esempio il nostro già discusso genere dei Prionailurus, felini asiatici dalla dimensione e caratteristiche basilare non così lontane da quelle del ben noto gatto domestico ormai diffuso in ogni continente abitato dagli umani. Il che non toglie come all’interno di questo gruppo tassonomico notevolmente diversificato, possano esistere creature la cui sopravvivenza ulteriore resti fortemente interconnessa alle vicissitudine di quegli stessi fattori di contesto, che nel corso dei secoli e millenni hanno determinato il fato ultimo d’innumerevoli creature non più viventi. Uno di questi, senza dubbio, è il P. planiceps ovvero [gatto] dalla testa piatta la cui prerogativa di maggior rilievo, come nel caso del parente prossimo nonché co-abitante dello stesso habitat, P. viverrinus o gatto pescatore (vedi precedente articolo) risulta essere la propensione di abitare e trarre sostentamento dalle acque dei fiumi, laghi ed acquitrini. Così smentendo in modo pratico e inerente la ben nota diffidenza dei felini nei confronti del quarto elemento, stereotipo in realtà creato sulla base dei pochi vantaggi che potrebbero venire, alla maggior parte di queste creature, dal cercare potenziali vittime dei propri artigli sotto il pelo di un ambiente dispendioso in termini energetici, all’interno di una nicchia ancor più fortemente competitiva. Ciò a meno, s’intende, di adattamenti specifici a tale possibile stile di vita frutto di atipiche e non facilmente ripetibili condizioni latenti, del tipo incontrato per l’appunto da queste due specie nei loro condivisi paesi d’appartenenza: le umide foreste pluviali di Malesia, Sumatra, Borneo e Thailandia. Con un fondamentale distinguo in merito alle rispettive sfere, principalmente rintracciabile in approcci contrapposti per quanto concerne le strategie d’adattamento. Laddove il pescatore infatti mostra le ben collaudate propensioni di un cacciatore il cui comportamento è strategicamente predisposto a spingersi oltre le rive ed immergersi talvolta per cercare l’occasionale pesce o crostaceo, il suo cugino dalla testa piatta si è adattato lungo i secoli trascorsi a trarre da quel gesto il suo principale sostentamento. Il che ha portato a modifiche importanti della sua struttura fisica, a partire dalla singolare forma della testa da cui prende il nome…