L’idea che l’Africa potesse costituire terreno fertile per il tipo nuovo di colonialismo europeo, basato sull’esperienza redditizia delle Americhe, agevolmente sottratte alle popolazioni indigente pre-colombiane soltanto qualche secolo prima, fu il fondamento del conflitto tra potenze cominciato nel diciassettesimo secolo e proseguito fino al manifestarsi della cosiddetta spartizione destinata a compiersi tra il 1880 e la prima guerra mondiale, una rielaborazione pressoché totale della mappa col perimetro del continente sotto l’egida di sette bandiere diverse. Ma mano che gli ambiziosi amministratori tentavano di espandere le proprie sfere d’influenza verso l’entroterra, tuttavia, tendevano a incontrare popoli meno disposti ad accettare l’abbandono dei propri ancestrali sistemi di governo. Tanto da rendere difficile la comoda semplificazione, in qualche modo rassicurante, di stare portando la luce della civiltà a vantaggio di coloro che ne avevano un fondamentale bisogno. In modo particolare verso l’inizio del XIX secolo e nella regione dei Grandi Laghi subsahariani, divenne popolare una definizione utilizzata indipendentemente da due viaggiatori britannici, il colonnello Lambkin e l’esploratore Harry Johnston, i quali soprannominarono un regno locale come “i giapponesi d’Africa”. L’identità collettiva del popolo di Buganda, con un territorio grosso modo corrispondente al paese che oggi ne utilizza il nome in forma abbreviata, poteva a tal proposito beneficiare di una burocrazia centralizzata, radicate usanze religiose e riti culturali molto antichi, complessivamente basati sulla percezione divina del proprio sovrano, il cui titolo ufficiale era Kabaka. In connessione al quale ed in maniera analoga a quanto ancora oggi avviene nell’arcipelago nipponico, era prevista una ritualità complessa, culminante nel trasferimento dei poteri al momento della sua inevitabile dipartita. Con un’importante, simbolica differenza: in base alle credenze della tradizione religiosa Katonda, il culto animistico locale, il sovrano non moriva, ma piuttosto si perdeva in una mistica foresta, da cui non sarebbe mai più fatto ritorno. In tal senso non soltanto il proprio spirito, ma anche il corpo era dotato della dote di essere immortale. E perciò necessitava di essere sepolto in base a procedure attentamente elaborate, nel corso dei lunghi secoli pregressi. Finché nel 1884 e dopo la morte di Muteesa I non venne selezionato a tal fine il suo stesso palazzo completato soltanto due anni prima, vasta struttura architettonica tradizionale sopra la collina di Kasubi, ad appena 5 Km dalla capitale, Kampala. Dove una volta scavato il sepolcro, si procedette a circondarlo con i simboli del potere civile e militare, prima di coprirlo con canne e tronchi in grado di richiamare il luogo simbolico del trapasso dei dinasti regnanti. Ciascun singolo aspetto del Muzibu Azaala Mpanga, edificio circolare del diametro di 31 metri ed un’altezza di 7,5, contribuiva di suo conto a richiamare la natura da cui era stato in ogni sua singola parte costituente. Esso era e sostanzialmente rappresentava, un’approssimazione visitabile del cosmo e della Terra. Costruito sulla base di specifiche fortemente radicate nel territorio…

tradizioni

Immagini del mondo sommerso, tramite la tecnica per stampare il pesce fresco in Giappone

Un certo approccio per tradurre la natura in arte, un determinato metodo per mettere creatività all’interno di un disegno. Se c’è un’associazione logica che vede il mondo dell’estetica connesso geograficamente all’arcipelago dei samurai, questo si trova certamente espresso nelle famose ed ampiamente celebrate xilografie create soprattutto tra il XVII e XIX secolo, capaci d’ispirare in tutto il mondo coévo la visione di un paese al culmine della perizia e l’eleganza, popolato da geniali artefici, per cui la pittura si avvicinava ad essere il controvalore stesso dell’esistenza. Ciò che i critici e collezionisti sembrano aver dimenticato in parte al giorno d’oggi, tuttavia, è il fatto cruciale che le cosiddette “immagini del mondo fluttuante” (ukiyo-e – 浮世絵) lungi dall’essere appannaggio di facoltosi mecenati, circolavano tra il popolo e all’interno dello spazio comunicativo urbano, tramite l’impiego di un registro al tempo stesso basso ed universale. Che cercava il bello, si, ma senza specifiche connotazioni di raffinatezza ulteriore. La vita, in altri termini e determinati ambienti, era l’arte. E l’arte, la vita. Prendiamo a questo punto in considerazione, come termine di paragone, l’ambito più tardo ma sicuramente meno conosciuto all’estero del “pesce impresso sulla pietra” (gyotaku – 魚拓) di per se stesso all’origine di un distintivo e straordinariamente diversificato novero d’immagini perfettamente utili ad impreziosire determinati ambienti domestici, come la tradizionale nicchia del tokonoma. La cui genesi d’altronde, se vogliamo, può essere descritta come ancor più popolare e settoriale di quanto fin qui descritto, trovandosi frequentemente espressa per la mano di umili lavoratori nello spazio di approvvigionamento del pesce, tratto fuori dalle onde per finire in tavola di fronte a membri di ogni angolo della diversificata stratigrafia sociale. Senza ulteriori passaggi intermedi (la freschezza è tutto) fatta eccezione in determinati casi specifici, ove l’effettiva dimensione ed aspetto di quanto trascinato a riva era semplicemente troppo magnifico, ed al tempo stesso raro, per tralasciare di nobilitarlo con la più inconfutabile nonché attraente delle commemorazioni. Ecco allora nascere l’idea, si ritiene verso l’inizio del XIX secolo, di trasportare il corpo stesso di quegli animali sulla carta di riso, tramite un approccio che potremmo definire al tempo stesso semplice e per certi versi, geniale. Mirato ad impiegar l’inchiostro come tramite. E le scaglie stesse del soggetto, con il ruolo di caratteri di stampa creati con saggezza dall’evoluzione…

La scomparsa del ragazzo sulla corda tesa tra il mondo del tangibile ed il cielo sopra la città di Delhi

Qualcosa di difficilmente immaginabile al giorno d’oggi, in cui ogni cosa è stata vista, sperimentata e sottoposta alla disanima di un migliaio e più di voci. Eppur nel 1890, l’articolo di un giornalista del Chicago Tribune riuscì ad affascinare due continenti. Tra il Nuovo e il Vecchio Mondo, l’approfondita descrizione di un trucco magico ed il suo presunto luogo di provenienza, identificato collettivamente come l’essenziale punto di partenza di ogni tipo di mistero. L’India coi suoi rinomati domatori, di serpenti ed altre fiere fuoriuscite dal cestino di vimini, che a dire del reporter John Elbert Wilkie, poteva certe volte contenere null’altro che una lunga corda. Capace di sorgere da esso al suono di una sussurrante melodia, la voce della mente e della volontà finalizzata a cancellare, per qualche attimo davvero memorabile, il comune rapporto tra gli oggetti e la gravità. Ora ciò che apparve, tra le colonne di quel quotidiano destinato ad aumentare conseguentemente la sua tiratura, aveva basi solide se non altro su frangenti culturali riportati da svariati autori storici, davvero esisti nel distante Oriente, sebbene l’interpretazione e traduzione in gesti pratici dei loro scritti fosse largamente frutto della fantasia del pubblicista americano. Ma il genio metaforico era ormai, come si dice, fuggito dalla solida bottiglia e pressoché nessuno, soprattutto nei circoli specializzati della prestidigitazione, poteva esimersi da spendere infinite parole in merito al Great Indian Rope Trick.

E possiamo biasimarli, persino adesso? Ecco uno spettacolo pieno di pathos e dramma situazionale, mistero e magia, nominalmente appartenente al genere dei saltimbanchi ustad-jamoora, in cui il fascino del pubblico viene generalmente conquistato dal rapporto in apparenza ligio e rispettoso di un aiutante o spalla, nei confronti dell’attore principale o in questo caso, possessore di poteri che esulano dalla comprensione umana. Così resi manifesti, nel mezzo di una piazza o luogo di ritrovo cittadino, allorché non soltanto il canape mostrato chiaramente viene reso rigido ed eretto in modo perpendicolare verso il cielo, ma il ragazzo viene fatto ascendere su di esso nel tentativo in apparenza raggiungibile di toccarne la cima. Se non che una volta a metà strada egli, inaspettatamente, scompare. Consegue a questo punto l’apparente furia dello stregone, che estratta un’affilata sciabola lo segue anch’esso verso il cielo, diventando parimenti privo di una forma ben visibile per gli atterriti spettatori. Ed è qui che il tutto assume proporzioni alquanto macabre e particolarmente spettacolari. Mentre si odono grida terribili, con gli arti della vittima che cadono, uno alla volta, dalla cima della corda improponibile, finché lo spietato assassino non compare nuovamente, coperto del sangue del suo servitore. Ma qui la progressione vuole, in base a quanto riportato da Mr Wilkie, che si affretti a ricoprire gambe, braccia, la testa e il torso del giovane smembrato con un panno. Permettendo tramite una breve formula magica, al presunto giovane smembrato di tornare nuovamente intero, sollevandosi da terra. Applausi.

Una scena surreale riportata unicamente per sentito dire, in base alla presunta narrazione di non meglio definiti “ufficiali coloniali britannici” che apparentemente avevano assistito in prima persona all’improbabile evento…

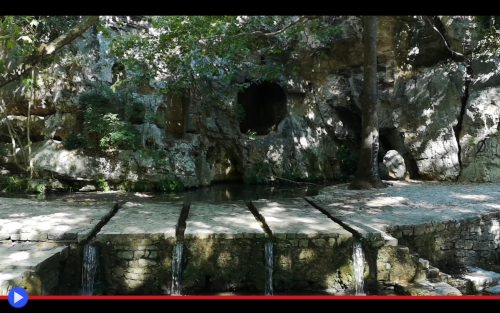

La spaventosa grotta oracolare di Trofonio, teatro per lo psicodramma del sottosuolo

Se il mondo terreno è la diretta risultanza di un sistema di regole e cause più o meno remote, complessivamente iscritte sulle pagine del Fato da una serie di divinità del tutto consapevoli e più o meno interessate alle tribolazioni umane, ne deriva che un preciso metodo pensato per interfacciarsi con queste ultime possa fornire indizi funzionali e approcci sistematici, capaci di aiutarci nelle nostre scelte quotidiane verso la realizzazione d’importanti aspirazioni ed obiettivi personali. Ciò fu la sostanziale base operativa in molte culture del Mondo Antico soprattutto occidentale, per l’istituzione di siti mistici ove il confine tra i due τόποι contrapposti dell’umano e il sovrannaturale diventava straordinariamente labile, permettendo a individui forniti del rilevante “dono” di abbandonarsi al flusso dell’ispirazione, in grado d’indicare grazie a profezie o visioni l’effettivo aspetto della Via intrapresa. O almeno, questo era l’approccio previsto dalla convenzione. L’esistenza di sacerdotesse o profeti adibiti a tale compito, come nei celebri oracoli di Delfi, Dodona e Cuma nei Campi Flegrei, rende legittimo il sospetto a posteriori, e possibilmente già nell’epoca tarda, che il messaggio riportato non fosse sempre l’effettiva risultanza di queste premesse, bensì un tentativo scaltro di manipolare menti deboli o eccessivamente rispettose delle tradizioni religiose coéve. Forse proprio in funzione di questo, l’unico dei siti in grado di continuare ad operare almeno fino al secondo secolo d.C, quando venne visitato e descritto dallo storico di epoca romana Plutarco, fu quello dedicato al culto ctonio del misterioso dio Trofonio della Beozia, l’unico capace di comunicare senza intermediario con i propri supplicanti. O almeno quelli tra coloro intenzionati ad affrontare una delle più terribili esperienze collegati a tale prassi, da cui si usciva tanto spesso cambiati nel proprio essere ed in grado ad un diffuso modo di dire, non più capaci di sorridere “alla stessa maniera”.

Ne parlò ancor più estensivamente Pausania il Periegeta (110-180 d.C.) nei suoi diari di viaggio confluiti nella Periegesi della Grecia, con trattazioni lunghe e approfondite dei molti luoghi eccezionali di questo antico paese, inclusa per l’appunto la fiorente cittadina di Livadeia, situata lungo il corso del fiume Ercina. Così chiamato per l’appunto, proprio dall’appellativo della ninfa o naiade con il mandato di proteggerlo, versione sottoposta ad apoteosi della figlia di Trofonio stesso, un celebrato eroe figlio del Sommo Zeus che aveva posto l’una sopra l’altra, assieme al fratello Agamede, le sacre pietre dell’Oracolo di Apollo dove la Pizia riceveva i propri vaticini allucinatori. Soltanto affinché i due ricevessero, come prima profezia divina, il mandato a realizzare con successo qualsivoglia desiderio per sette giorni successivi. Al termine dei quali, la loro vita s’interruppe all’improvviso e senza alcune possibilità di appello, da cui il detto “Chi è amato dagli Dei non vive mai eccessivamente a lungo.” Ma i miti greci come è noto sono molteplici e contradittori, per cui sussiste un’interpretazione alternativa di quel personaggio, alla base del suo approccio insolito, così notoriamente utile a manifestarsi e prevedere gli eventi futuri…