Dolori della crescita… Growing Pains. Titolo di una celebre sit-com di fine secolo ma in tutto il Nord America, come altri luoghi dello stesso emisfero, anche il modo metaforico per riferirsi a fasi problematiche, nei trascorsi di una grande varietà di processi o settori dell’industriosa società umana. Vedi l’idea difficile da confutare, secondo cui il metodo migliore per fornire energia ad una città che aveva negli anni ’50 un milione di abitanti, fosse bruciare copiose quantità di carbone a poca distanza dal suo distretto costiero, sulle invitanti e fredde acque del lago Ontario. Idea nata, sia chiaro, dalle migliori intenzioni della cosiddetta Commissione Idroelettrica, ente governativo fondato due decadi prima e guidato dal politico e industriale Sir Adam Beck, assieme a tecnici di larga fama come l’ingegnere Richard Hearn. Il quale, pur essendo fin da subito un convinto sostenitore dell’energia nucleare, avrebbe finito per fornire il nome alla più notevole, imponente e significativa delle cattedrali, destinata ad essere una significativa deviazione, più che un semplice scalino intermedio verso l’obiettivo finale. Questo il compito che avrebbe assolto, non senza notevole successo, la nuova è più imponente struttura costruita lungo un ex-banco di sabbia in prossimità del porto, consolidato ed allargatosi a seguito di multiple generazioni di accumulo di detriti e rifiuti di variegata natura. Non che l’edificazione da parte del governo di uno svettante edificio lungo 240 metri e largo 80, con un volume interno di 650.000 metri cubi nonché alcune delle ciminiere più alte che si fossero mai viste fino ad allora, fosse un’operazione predisposta ad essere presa alla leggera. Così che il cantiere destinato a richiedere svariati anni di lavoro (guardando i dati reperibili su Internet, nessuno sembrerebbe aver tenuto il conto) avrebbe cominciato dal posizionamento di svettanti pali verticali nel suolo semi-solido del fronte cittadino. Ove gradualmente, molti mattoni rossi alla volta e con le sue caratteristiche finestre verticali, sarebbe sorto un rappresentativo esempio di architettura industriale in attraente stile Art Déco. Espressionismo dei metodi costruttivi a parte, tuttavia, ogni singolo aspetto della H. Generating Station era stato concepito per assolvere ad una sola ed utile funzione pratica: annerire i cieli di Toronto, mentre illuminava in modo ininterrotto le sue residenze, le gremite fabbriche, gli opifici…

Ci sarebbero voluti comunque otto anni, dal dicembre del 1950 dell’apertura, affinché il gigante cominciasse a funzionare effettivamente a regime. Con l’accensione di due ulteriori turbine da 100 MW oltre alla coppia di partenza nel 1953 e quattro da 200 MW nel 1961. Raggiungendo uno stato definitivo in cui 400 tonnellate di carbone venivano bruciate ogni singola ora dalle ben otto ciminiere complessive, mentre 36 milioni di galloni di acqua lacustre venivano prelevate per raffreddare i suoi impianti tecnologici d’avanguardia. Fino a 600 persone lavoravano, in quegli anni, nelle vaste sale del complesso e gli uffici adiacenti, che nei fatti fornirono l’impiego ad intere generazioni dei quartieri limitrofi della crescente città canadese. Non tutti tuttavia erano dei convinti sostenitori della quantità di polveri liberate quotidianamente dai suoi alti camini, il che avrebbe portato anche in forza dei multipli moti di protesta verso la fine degli anni ’60 alla progressiva demolizione della letterale foresta di tali strutture, sostituite in toto da una singola colossale ciminiera, fornita di efficienti sistemi elettrostatici per il trattenimento del particolato e la riduzione dei fumi liberati all’altezza dei sempre vulnerabili polmoni umani. Con i suoi 215 metri complessivi, la struttura era una delle più alte della sua categoria nel mondo, essendo costata alla città un totale di nove milioni di dollari.

Persino questo, tuttavia, non venne giudicato abbastanza ed a partire dal 1971, mentre l’onda del futuro veniva ormai considerata in tutto il Canada come l’impiego dell’uranio ed altri materiali utili ad agevolare la fusione dell’atomo, si decise per riconvertire la centrale di Hearn nella seconda scelta migliore possibile in quel contesto: l’impiego di gas naturale. Cinque delle otto unità vennero quindi spente entro il 1978, mentre le rimanenti cominciarono ad utilizzare principalmente metano importato dallo stato di Alberta, con significative riduzioni dello smog prodotto. Ma un aumento esponenziale dei costi operativi: il volume bruciato raggiungeva infatti i 12 miliardi di metri cubi annuali, con una spesa di 0.035 per metro cubo ad un prezzo largamente scontato grazie ai monopoli di stato, corrispondenti comunque a 420 milioni di dollari ogni 12 mesi di calendario. Non c’è molto da sorprendersi dunque se nel 1983, con decisione sofferta da parte del parlamento, si decise infine di chiudere la produzione di energia in questo storico edificio canadese.

Oggi in alcun modo meno impressionante dei suoi tempi migliori, la centrale di Hearn sorge silenziosa all’interno di un habitat riconquistato, almeno in parte, da uccelli migratori, lontre e procioni. Il che non toglie nulla all’ambizione decennale di riutilizzarla, in qualche modo, a vantaggio dei cittadini umani di Toronto. A partire dalle operazioni compiute negli anni ’90 per la rimozione di tutto l’amianto contenuto nei suoi soffitti e pareti, con il premier conservatore Mike Harris che spingeva contestualmente per l’installazione nelle stesse vecchie sale del nuovo impianto a gas naturale del Portlands Energy Centre. Che venne tuttavia, alla fine, edificato in posizione adiacente. Nel 2002 l’ente statale per l’energia, ormai abituato a noleggiare la centrale abbandonata per ogni sorta di film, serie televisiva o progetto studentesco, pensò di trasformarla in uno studio televisivo, operazione in ultima battuta giudicata un incubo logistico dai costi semplicemente eccesivi. Il fascino maledetto che essa manteneva nella mente dei praticanti della disciplina esplorativa urbana, tuttavia, non accennava a spegnersi e ciò avrebbe portato nel 2008 ad una delle conseguenze peggiori: la morte di Ryan Nyenhuis, visitatore abusivo precipitato in un vecchio scivolo del carbone, per finire tragicamente schiacciato da una piastra d’acciaio nelle oscure profondità del sito.

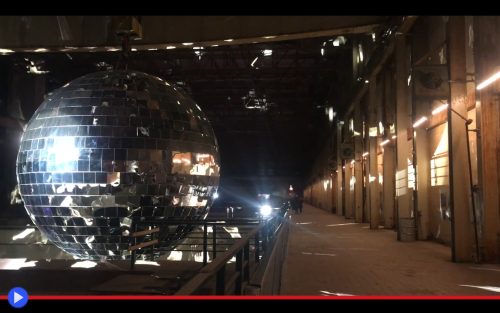

Un successivo rinascimento sarebbe giunto nel 2016, con la conduzione all’interno dell’annuale festival Luminato, impreziosito da show paracadutistico, auditorium/cinema con proiezioni esclusive, esposizioni scultoree ed opere interattive tra cui la più grande sfera da discoteca al mondo, creata dall’artista Michel de Broin. Occasione non più destinata a ripetersi, mentre le voci di corridoio attuali parlano più che altro della vendita del gigante a compagnie di sviluppo immobiliare, che potrebbero riconvertirlo (o più probabilmente, demolirlo) al fine di costruirvi dei prestigiosi appartamenti fronte-lago.

Ipotesi chiaramente non così gradita dalla popolazione. Che vede nel vecchio, rosso edificio un simbolo cittadino a suo modo irrinunciabile e beneamato. Nessun movimento mirato a farlo riconoscere come patrimonio storico ha tuttavia ottenuto successi significativi, fino ad ora. A nessuno piace ricordare, con eccessiva perizia di dettagli, le più profonde implicazioni dei propri cupi, polverosi growing pains. Indipendentemente da quello che gli stereotipi sarebbero giunti a farci credere, attraverso plurime generazioni di produzioni nostalgiche incentrate sulla contagiosa ed altrettanto insostanziale energia dei Bei Tempi Andati.