Ci sono molti modi per misurare il successo di una nazione in guerra e da un certo punto di vista, probabilmente il campo di battaglia in grado di riservare il maggior numero di meriti non è quello invaso da forze di terra, mare o cielo bensì il mantenimento di una posizione in bilico nel campo spesso imprevedibile della diplomazia. E nella misura in cui possa esistere una graduatoria sotto questo aspetto, un paese in grado di andare particolarmente lontano in tal senso nel corso del secondo conflitto globale fu senz’altro la Turchia. Neutrale fin da subito, capace di non sbilanciarsi nella delicata rete di alleanze o antipatie di quegli anni selvaggi, il paese principale dell’Asia Minore continuò a coltivare i rapporti stabiliti a seguito del patto dei Balcani con Grecia e Romania durante l’invasione da parte degli Italiani di quest’ultima nel 1940, cercando nel contempo assistenza in termini di armi e veicoli da parte d’Inghilterra, Stati Uniti e Francia. Non soddisfatto di tale sicurezza, il governo di Ankara con una mossa a sorpresa stipulò in seguito un accordo di non-aggressione con la Germania il 18 giugno del 1941, trattando direttamente con l’ex-cancelliere Franz von Papen inviato come ambasciatore nel paese al fine di tutelare gli interessi del Reich. In un letterale colpo di genio, sfruttando l’interesse delle forze dell’Asse ad ingraziarsi il nuovo possibile alleato nonché il significativo interesse nell’acquisto del minerale cromo di cui il paese era riccamente fornito, i funzionari turchi chiesero ed ottennero in tale occasione l’opportunità di una nutrita fornitura di equipaggiamento difensivo, per una transazione pari a 510.000 marchi, l’equivalente di 4 milioni di dollari al cambio attuale. Pur mirando in senso nominale alla protezione da possibili bombardamenti delle sue città, che all’epoca già osservavano il coprifuoco e osservavano la disciplina militare, con una nutrita componente di cannoni e mitragliatrici anti-aeree, l’accordo prevedeva anche la consegna di una certa quantità di velivoli all’avanguardia, nello specifico 72 potenti caccia Fw-190 A3 con motore BMW-801, tra i migliori e più versatili intercettori del periodo bellico della metà del secolo scorso. La significativa quantità di aerei, in realtà corrispondenti a poco meno di una giornata di produzione dell’imponente macchina industriale tedesca di quegli anni, vennero dunque consegnati mediante ferrovia e riassemblati presso il campo aereo di Yeşilköy, tra marzo ed agosto del 1943. Una scena, quest’ultima, tutt’altro che inusitata: già in quel periodo in effetti la Türk Hava Kuvvetleri, o Aviazione Turca aveva potuto beneficiare in larga parte di forniture straniere, con una grande quantità e varietà di velivoli difensivi ricevuti dalle forze alleate tra cui vari modelli di Spitfire inglesi, Curtiss P-40 statunitensi e persino bombardieri di ambo i fornitori tra cui Bristol Beaufort e B-24. Il che avrebbe portato in seguito all’accordo citato i cieli di quel vasto territorio ad essere sorvolati da surreali stormi misti composti da aerei normalmente nemici tra di loro, con i Focke-Wulf mescolati agli altri e lietamente pilotati al fine di mantenere al sicuro i perimetri loro assegnati, in base ad un ferreo regime di pattugliamento e sorveglianza dei confini nazionali che prevedeva l’uso di segnali di fumo all’avvistamento di potenziali minacce oltre la linea dell’orizzonte. L’apparente idillio di tecnologie avverse in questo azzurro cielo, tuttavia, fu destinato ad avviarsi al suo naturale superamento il 23 febbraio del 1945, quando ormai verso il concludersi della guerra in Europa e non potendo più tergiversare, la Turchia fu forzata dagli eventi a dichiarare finalmente guerra alla Germania. Fu quello l’inizio, di una cascata di eventi impossibile da invertire…

reperti

La capsula temporale serbata dal supremo sacerdote nel sepolcro peruviano dell’Oro

“Per volere degli Dei essi verranno sottoposti alla suprema punizione. Che il villaggio dei ribelli venga dato alle fiamme. Che i loro guerrieri versino il sacro fluido della vita come concime nei campi della valle. Che i capi siano separati dalle loro teste, per intercessione di Aia Paec, il Sommo Decapitatore.” I sudditi della città ai margini dell’arida radura pedemontana volsero lo sguardo al piedistallo in mattoni di fango, in base all’usanza dell’antico rito di condanna generazionale. Dove il sacerdote del Gufo, con la maschera e gli occhiali a nascondergli il volto, enunciava la sua parte, in attesa di passare la parola al riconoscibile rappresentante del suo mistico collega, il Serpente. Sotto il manto in scaglie e piume, egli diede seguito all’arcana enunciazione, mentre al centro della triade, il grande Re teneva in alto il suo pugnale dalla forma di una mezzaluna invertita, in grado di riflettere la luce come un tangibile frammento dell’astro solare stesso. I grandi orecchini, con rappresentazioni di uomini-giaguaro e cane a far da contrappunto all’ornamento nasale ricurvo, sopra cui trovava posto l’alto copricapo, simbolo supremo del suo potere. L’armatura costruita con tasselli del miglior argento, oro e rame a disposizione. Terminato il tempo delle semplici parole, egli si rivolse con un gesto verso il basso edificio presenziato dall’unica donna di quel mondo, che aveva assolto al compito di purificazione dei prigionieri. Trasportati al termine di una stringente fune, totalmente privi di vestiti, essi vennero spinti in ginocchio dai guardiani all’ombra dei padroni di un triste destino. Quando l’ombra della meridiana fu prossima a sparire al del tutto, il coltello del sovrano era ormai sopra la testa della prima vittima sacrificale. Con un grido attentamente modulato, venne dato il segnale. E il sangue iniziò a scorrere, copioso.

È la narrazione di cui siamo meglio a conoscenza, forse la più importante di tutte, nella ritualità e celebrazione religiosa del popolo dei Moche, il cui dominio culturale, se non politico da un punto di vista tradizionale, si estese tra il secondo e il nono secolo d.C. in un territorio grosso modo corrispondente alla parte nord-orientale dell’odierna nazione peruviana. Testimoniata non mediante un resoconto scritto, giacché alcun tipo delle loro immanenti codifiche del linguaggio è giunta intatta fino ai nostri giorni, quanto grazie a nette raffigurazioni negli oggetti rituali, sui recipienti di terracotta o ancora tecniche d’incisione e bassorilievo sui metalli, che lavoravano con un grado di perizia molto superiore alla media dei loro vicini sudamericani. Ma forse la più chiara e completa prova di quel mondo, della sua precisa crudeltà ed il modo in cui venivano condotti gli affari di stato, può essere individuata nel singolo ritrovamento archeologico di quell’intera area geografica, denominato in modo metaforico come il Tutankhamon sudamericano. Soprattutto per la fortunata contingenza, che avrebbe permesso ad una serie di tombe particolarmente importanti risalenti al 700 d.C. di sopravvivere intatte dalle predazioni dei ladri, fino al 1987 quando, per una serie di sinergie e convergenze, eminenti addetti del mondo accademico ebbero l’entusiasmante occasione di riportarle alla luce…

L’avulso codice dell’arco-lancia, antesignano della baionetta tra i popoli dell’Alto Medioevo

Non è difficile comprendere perché, in termini di reperti archeologici che sono giunti fino a noi in condizioni adatte allo studio, la quantità di spade ed altri implementi metallici risulta maggiore delle armi a lunga gittata, ivi inclusi archi, giavellotti, lance o fionde costruite con fibre vegetali o pelli di animali. Un problema che coinvolge in modo similare tutto ciò che venne sollevato al concludersi all’Età del Bronzo, quando la scoperta di metodi di purificazione e fusione di un minerale già naturalmente pronto all’impiego nelle forge sostituì la complicata procedura necessaria alla creazione dell’amalgama di stagno e rame. Di un ferro che, non essendo almeno inizialmente più flessibile o resistente delle alternative data la mancanza del processo di riscaldamento mediante l’uso di carbone fossile capace di creare gli “antenati dell’acciaio moderno”, presentava già il problema collaterale di una maggiore propensione ad ossidarsi. E conseguentemente arrugginirsi e deperire del tutto. Ragion per cui ogni tradizione consistente nell’impiego di tecniche di sepoltura in condizioni anossiche, come all’interno di una torbiera dell’Europa Settentrionale, viene oggi giudicata un colpo di fortuna per gli studiosi, al punto da poter costituire un’effettiva capsula temporale verso i campi di battaglia dei nostri più remoti antenati. In luoghi come la palude danese di Nydam, ad otto chilometri da Sønderborg, dove a partire dal 1830 il proprietario di una fattoria locale divenne celebre nella regione, per l’abitudine di regalare vecchie spade e scudi ai bambini come attrezzatura per i loro giochi di ruolo. Ci sarebbero volute tuttavia altre quattro decadi affinché l’archeologo Conrad Engelhardt, giungendo presso il sito lungamente sottovalutato, iniziasse a scavare in modo sistematico sotto quel fluido scarsamente newtoniano, giungendo negli anni tra il 1859 ed il ’63 ad estrarre una significativa quantità di reperti databili al terzo e quarto secolo d.C: alcuni già familiari al mondo accademico, benché molto significativi per il loro stato di completezza ed ottima conservazione. E certi altri estremamente insoliti all’interno di un tale contesto, al punto da risultare del tutto privi di precedenti.

Ma benché l’attenzione dei cronisti tenda a concentrarsi sulla cosiddetta Nydambåden o Barca di Nydam, uno scafo di quercia che anticipa molte delle convenzioni tecnologiche destinate a raggiungere ampia diffusione nella successiva epoca vichinga, ciò che ha lungamente costituito una questione ardua da contestualizzare fu la serie di 8 archi da tiro in legno di tasso, dotati di una caratteristica a dir poco peculiare: la presenza di una punta acuminata con accenni di seghettatura, saldamente incollata ad una delle due estremità in modo tale da assorbire l’energia di un colpo vibrato con forza considerevole. Il che, considerata la lunghezza unitaria di una di queste armi misurabile attorno al metro e 76, non può fare a meno di evocare nella mente l’immagine di qualcosa d’inusitato: la carica di un gruppo di tiratori che, lanciata l’ultima freccia, abbassavano questi lunghi bastoni ricurvi. Piegandoli all’indirizzo del nemico in rapido avvicinamento…

Lo strano culto allucinogeno del dio egizio che proteggeva i neonati

Per tre giorni a bordo di una barca sul grande Nilo, e quattro a dorso di cammello, la giovane coppia aveva viaggiato. Lui con un lungo scialle di lino per nascondere le armi e lei in un ampio vestito, che seguiva le curve di una gravidanza ormai in stadio avanzato. Lo splendore del grande Occhio diurno non li aveva scoraggiati, e neppure il gelo delle argentee notti primaverili, dal bisogno di raggiungere la meta finale: il tempio dedicato a Bes di Bahariya ai margini del Deserto Nero, un luogo di raccoglimento, meditazione. Ma più di ogni altra cosa, profezie. Così nell’ultimo tratto del percorso, stagliandosi contro piramidi distanti, ripensarono attentamente al ruolo che avrebbero giocato nelle tradizionali ore dedicate al rituale. L’esercizio antichissimo impiegato, da oltre un millennio, per ottenere la supervisione di Colui che avrebbe contribuito ad una nascita sicura. Ed accuratamente protetta, come fece per il dio-falco Horus negli anni in cui restò nascosto da Set. Pensarono all’offerta per i sacerdoti ed alle giuste parole, tramandate da generazioni nella famiglia di lei e di lui. Nella maggior parte delle circostanze, naturalmente, i visitatori non ricevevano la stessa coppa da bere. Le sostanze potevano variare. E non tutti ricevevano visioni piacevoli, durante il sonno profondo nella residenza del Dio guardiano. A metà del giorno successivo, finalmente, giunsero al santuario. Al sopraggiungere delle ore serali, i serpenti del destino arretrarono dai margini della coscienza terrena. Mentre il rito della mente anticipava, in qualche modo, la venuta di una nuova anima su questa Terra battuta dai venti del misconosciuto Destino…

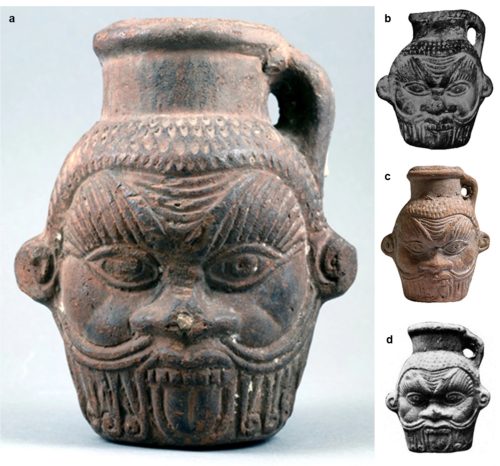

Ogni cosa che circonda il culto di Bes, probabilmente singola divinità più eclettica dell’intero pantheon egizio, è avvolta da un alone di mistero che per anni gli archeologi hanno tentato di disperdere mediante l’approfondimento delle fonti a disposizione. Consistenti, principalmente, d’iscrizioni geroglifiche e le rappresentazioni atipicamente frontali (gli altri Dei venivano sempre ritratti di profilo) della sua figura possibilmente affetta da microsomia o nanismo, generalmente sormontata da uno svettante copricapo piumato. Di un guerriero spesso armato di spada, vistosamente privo di abiti e dotato di un’espressione agguerrita, avendo il compito tradizionale di scacciare i demoni con propri idoli o tavolette votive. Caso a parte poi avrebbero rappresentato un particolare tipo di manufatti successivi, possibilmente di ispirazione siriana o mediorientale, in cui la testa di Bes veniva utilizzata come modello per una coppa o tazza usata per bere. Principalmente diffusi in epoca tolemaica, ovvero durante la dinastia macedone durata 275 anni partire dal 305 a.C, fondata in origine da uno dei diadochi o compagni del defunto Alessandro Magno. Simili oggetti, che gli studiosi avevano da lungo tempo considerato per inferenza dotati di un qualche profondo significato rituale o religioso, sono rimasti lungamente misteriosi nei termini specifici del proprio utilizzo, in mancanza di spiegazioni scritte o immagini capaci di mostrarne i trascorsi. Almeno fino alla pubblicazione, lo scorso 13 novembre, di uno studio condotto da scienziati della Florida sotto la guida del Prof. di origini italiane Davide Tanasi, che ha deciso di approcciarsi all’argomento da un’angolazione totalmente nuova. Quella della scienza futuribile sfrutto delle odierne tecnologie computerizzate…