Giunte presso la fertile confluenza tra i fiumi Tigri e Khosr, le potenti armate bizantine di Eraclio si schierarono in maniera ordinata di fronte alle porte dell’antica capitale assira, Ninive. Diversamente dall’assedio subìto l’anno prima dalle spesse mura di Costantinopoli, il tipo di conflitto che ci aspettava in questo caso sarebbe stato dinamico, violento e considerevolmente più breve. Nessuno tra i membri della classe al comando dei Sasanidi, meno che mai lo Scià Cosroe II, soprannominato “il Vittorioso” si era mai aspettato che la guerra raggiungesse queste sacre sponde. Ed in effetti già giravano le voci, piene di astio e reticenza, in merito al presunto assassinio del sovrano per una cospirazione della sua corte. Già l’ultimo e più agguerrito dei contingenti persiani osservava i Romani d’Oriente, mentre assumevano la tipica disposizione a scacchiera, con gli arcieri pronti a bersagliare le svettanti merlature con i propri dardi appuntiti. Ma prima ancora che la guardia cittadina con limitati rifornimenti e munizioni potesse alzare i propri scudi, qualcosa di terribile si abbatté su di loro. Decine di soldati caddero trafitti da proiettili non visti e non uditi. I pochi fortunati in grado di sopravvivere, chinandosi a raccogliere le strane armi che li avevano raggiunti, non poterono far altro che restare basiti. Tra le loro mani, frecce lunghe circa un terzo di quelle normali. Che nessuno, in alcun modo, avrebbe mai potuto immaginare di lanciare nuovamente al nemico.

Più e più volte una simile scena si era ripetuta dall’inizio del VII secolo, con ben pochi superstiti a narrare la vicenda, nel corso dell’ultimo ventennio di sanguinose campagne militari tra i due vasti Imperi. Grazie all’uso di quella che divenne largamente nota come “l’arma segreta” delle ormai vetuste ed accerchiate legioni, pur essendo in senso concreto un mero ausilio all’utilizzo di uno degli implementi bellici più lungamente noti all’umanità. Il cui nome, solenarion dal greco σωλήν (tubo) e -άριον (piccolo) permetteva d’iniziare a sospettarne l’utilizzo. Per un’ipotesi immediatamente confermata, non appena si scorgeva in mano ai suoi effettivi utilizzatori. Coloro che agendo di concerto con la fanteria d’assalto, restavano in disparte, trasformando le truppe avversarie in un porcospino. Ecco dunque il tipico cecchino di quell’Alto Medioevo, con preparazione ed addestramento specifico, non incoccare più direttamente il proprio strale piumato, bensì disporlo in modo tattico all’interno di una mensola scanalata. Oggetto oblungo e attentamente preparato, da tenere con la mano destra tra l’indice ed il pollice mentre si tende la corda, come se l’intento fosse quello di scagliarlo all’indirizzo del bersaglio elettivo. Se non che al momento del rilascio, un apposito cordino avvolto alla mano possa permettergli di separarsi dalla propria anima sottodimensionata di cedro, pino o abete. Un po’ come l’involucro sabot degli odierni proiettili d’uranio impoverito impiegati nei carri armati. Con finalità molteplici ed in molti modi convergenti, che potremmo ritenere utili a qualificare tale approccio come antesignano e al tempo stesso erede del concetto prototipico di balestra. Da una direzione contrapposta a quella dell’inventore greco del mondo antico Ctesibio di Alessandria (III sec. a.C.) che aveva dato i natali al gastraphetes o “arco dello stomaco” macchina da guerra individuale caricata con una sorta di leva, il cui utilizzo richiedeva un posizionamento fisso e assai probabilmente, un qualche tipo di supporto per il grande peso. Ma in assenza dell’armonica plasticità del ferro purificato e modificato tramite l’impiego del carbonio, da usare come motore per il lancio del proiettili, simili implementi avevano più lati negativi che positivi. Dal che l’idea di separare gli immediati vantaggi dai problemi, arrivando ad un sistema che fosse al tempo stesso versatile, portatile e diabolicamente efficace nel proiettare minuscoli messaggi di morte verso coloro che gremivano la parte contrapposta della barricata…

archi

L’eredità sasanide del più spettacolare arco di mattoni costruito nel Mondo Antico

Essere un cittadino dell’Impero Romano d’Oriente costituiva un vantaggio sia dal punto di vista amministrativo che culturale, capace di rendere i prestigiosi membri di quell’universo i promotori di precisi standard di organizzazione che ispiravano ed affascinavano le altre civiltà coéve. L’arrivo delle legioni, in modo particolare, successivamente alle battaglie e l’attrito proveniente dall’occupazione militare, iniziavano in base a una prassi collaudata a costruire strade, nuove infrastrutture, diffondere la conoscenza nell’impiego delle suddette al fine di semplificare e migliorare la qualità della vita. Non capitava molto spesso, d’altra parte, che i portatori delle Aquile restassero del tutto senza parole, poco dopo l’ingresso all’interno di una roccaforte nemica. Come quando Flavio Eraclio I di Bisanzio nel 627, analogamente a quanto fatto dai suoi antichi predecessori d’Occidente, accerchiò i Persiani che avevano attaccato Costantinopoli, fino ad assediarli nella loro capitale Ctesifonte. Ed attraverso l’uso della superiore tecnologia e pazienza posseduta dalle proprie armate, vide i propri emissari fare un ingresso trionfale oltre le mura da cui avrebbe tratto origine un vantaggioso trattato di pace con la dinastia di Sasan. Eppure quelle invicte armate nel proprio trionfo, mettendo per la prima volta piede nel palazzo del re persiano Cosroe II, non poterono fare a meno di guardare in alto rimanendo totalmente senza parole. Mentre scrutavano coi propri occhi la singola costruzione che neppure l’Urbe stessa, in tutta la sua magnificenza, avrebbe mai potuto vantarsi di possedere. Immaginate una struttura alta 37 metri e larga 26, il cui spazio principale risulti essere del tutto vuoto. Un ingresso ad arco in parole povere, tipicamente rappresentativo della sala delle udienze nell’architettura iranica e che oggi viene definito iwan, da un potenziale slittamento etimologico dalla parola apadana. Incorporato nella facciata di un gigantesco edificio, attraverso il quale venivano fatti passare i visitatori con l’intento molto pratico d’incutere sopra le loro teste un incombente senso di soggezione. Obiettivo tipico dell’architettura al servizio del potere assoluto, che qui veniva d’altra parte elevata al rango di una vera e propria arte. Per volere e in base alle precise direttive di un imprecisato membro di quel clan regnante, dando luogo ad uno dei più significativi fraintendimenti dell’architettura dei popoli del Golfo Mediorientale. Giacché in maniera senza dubbio sorprendente, soprattutto visto il contesto assai documentato di quell’importante regione, ad oggi non sappiamo quale possa essere precisamente l’anno, e neppure il secolo della sua svettante edificazione. Con le due principali attribuzioni interconnesse alle figure di altrettanti, cronologicamente distanti sovrani…

L’avulso codice dell’arco-lancia, antesignano della baionetta tra i popoli dell’Alto Medioevo

Non è difficile comprendere perché, in termini di reperti archeologici che sono giunti fino a noi in condizioni adatte allo studio, la quantità di spade ed altri implementi metallici risulta maggiore delle armi a lunga gittata, ivi inclusi archi, giavellotti, lance o fionde costruite con fibre vegetali o pelli di animali. Un problema che coinvolge in modo similare tutto ciò che venne sollevato al concludersi all’Età del Bronzo, quando la scoperta di metodi di purificazione e fusione di un minerale già naturalmente pronto all’impiego nelle forge sostituì la complicata procedura necessaria alla creazione dell’amalgama di stagno e rame. Di un ferro che, non essendo almeno inizialmente più flessibile o resistente delle alternative data la mancanza del processo di riscaldamento mediante l’uso di carbone fossile capace di creare gli “antenati dell’acciaio moderno”, presentava già il problema collaterale di una maggiore propensione ad ossidarsi. E conseguentemente arrugginirsi e deperire del tutto. Ragion per cui ogni tradizione consistente nell’impiego di tecniche di sepoltura in condizioni anossiche, come all’interno di una torbiera dell’Europa Settentrionale, viene oggi giudicata un colpo di fortuna per gli studiosi, al punto da poter costituire un’effettiva capsula temporale verso i campi di battaglia dei nostri più remoti antenati. In luoghi come la palude danese di Nydam, ad otto chilometri da Sønderborg, dove a partire dal 1830 il proprietario di una fattoria locale divenne celebre nella regione, per l’abitudine di regalare vecchie spade e scudi ai bambini come attrezzatura per i loro giochi di ruolo. Ci sarebbero volute tuttavia altre quattro decadi affinché l’archeologo Conrad Engelhardt, giungendo presso il sito lungamente sottovalutato, iniziasse a scavare in modo sistematico sotto quel fluido scarsamente newtoniano, giungendo negli anni tra il 1859 ed il ’63 ad estrarre una significativa quantità di reperti databili al terzo e quarto secolo d.C: alcuni già familiari al mondo accademico, benché molto significativi per il loro stato di completezza ed ottima conservazione. E certi altri estremamente insoliti all’interno di un tale contesto, al punto da risultare del tutto privi di precedenti.

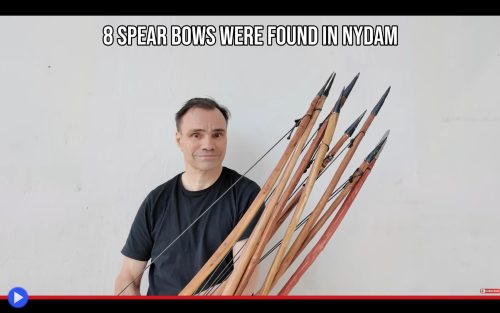

Ma benché l’attenzione dei cronisti tenda a concentrarsi sulla cosiddetta Nydambåden o Barca di Nydam, uno scafo di quercia che anticipa molte delle convenzioni tecnologiche destinate a raggiungere ampia diffusione nella successiva epoca vichinga, ciò che ha lungamente costituito una questione ardua da contestualizzare fu la serie di 8 archi da tiro in legno di tasso, dotati di una caratteristica a dir poco peculiare: la presenza di una punta acuminata con accenni di seghettatura, saldamente incollata ad una delle due estremità in modo tale da assorbire l’energia di un colpo vibrato con forza considerevole. Il che, considerata la lunghezza unitaria di una di queste armi misurabile attorno al metro e 76, non può fare a meno di evocare nella mente l’immagine di qualcosa d’inusitato: la carica di un gruppo di tiratori che, lanciata l’ultima freccia, abbassavano questi lunghi bastoni ricurvi. Piegandoli all’indirizzo del nemico in rapido avvicinamento…

Sotto l’università di Melbourne: un pratico posto auto e lucide speculazioni d’Oltremondo

Luoghi di apprendimento costruiti sulla base di un preciso piano strutturale, le università del mondo anglosassone possiedono frequentemente le caratteristiche di un punto di riferimento cittadino: statue imponenti, palazzi panoramici, futuristici edifici della biblioteca. La stessa alma mater delle genti di Melbourne, capitale dello stato di Victoria, fu collocata nel 1853 all’interno di un affascinante edificio in stile neogotico, oggi chiamato il Vecchio Quadrilatero, con la caratteristica di un cortile interno circondato da un colonnato dal soffitto in mattoni rossi, nella configurazione architettonica di una volta a crociera. Ciò che tuttavia gli storici, filosofi, poeti, sindaci, ministri di paesi stranieri, capi aziendali e numerosi artisti che hanno avuto modo di formarsi tra queste mura non avrebbero potuto facilmente immaginare, è la maniera in cui l’ideale passeggiata peripatetica per cementare le nozioni apprese avrebbe un giorno potuto portarli fino al cortile antistante del cosiddetto South Lawn (Prato Sud). Soltanto per notare l’insolita disposizione degli arbusti: non soltanto allineati, ma perfettamente equidistanti nell’esecuzione di un’ottimale griglia geometrica vegetale. Ciò non tanto in funzione di un progetto di allestimento implementato alla luce degli astri diurni e notturni. Bensì l’universo in miniatura che, da ormai più di mezzo secolo, giace al di sotto.

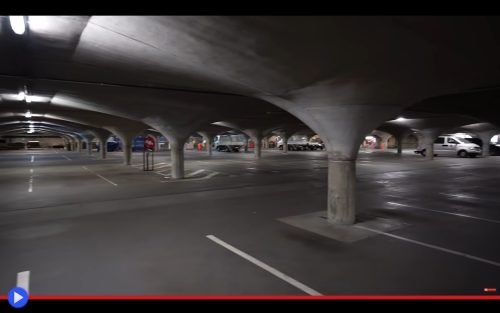

È possibile accedervi sostanzialmente da tre direzioni: la prima, senz’altro la più affascinante, rappresentata dalla porta monumentale dotata di cariatidi, qui collocata a seguito della demolizione del palazzo della Banca Coloniale su Elizabeth Street ed apparentemente presa in prestito direttamente dalla città di Gotham City. La seconda, una soglia in legno lucido che pur risultando meno spettacolare, vanta la diretta provenienza da un’abitazione storica del XVIII secolo (si dice) di Dublino. E la terza, con accesso diretto sul lato est a Wilson Avenue, sostanzialmente non diversa dal tipico ingresso automobilistico di un centro commerciale, o altro punto di riferimento del moderno contesto urbano. Perché in effetti è proprio questo ciò di cui stiamo parlando, e non ci sarebbe poi niente di strano: anche gli studenti devono riuscire a parcheggiare. Soltanto normalmente, quando i loro fari gettano chiarezza nell’oscura penombra, essi non scorgono l’ambiente che parrebbe la fedele riproposizione di un’antica catacomba, o riecheggiante cisterna romana. Un luogo dove il soffitto incombente, sostenuto da pesanti colonne di cemento armato, prende la forma progressiva di una serie di curve iperboliche paraboloidi, tanto solide quanto affascinanti nella loro disposizione organica modulare. Con la mente che corre alle miniere di Moria o i dungeon sotto la città di Baldur’s Gate, quando l’effettiva ispirazione avrebbe luogo ad essere individuata più probabilmente negli uffici della Johnson Wax, a Racine Wiscounsin. Costruiti da quel gigante dell’architettura modernista, Frank Lloyd Wright…