Vi sono significative implicazioni nell’appartenere a un popolo che ha sempre tradizionalmente venerato un simbolo, piuttosto che il concetto astratto di divinità o entità superiori. Dove fin dall’epoca preistorica, tra boschi e vasti prati verdeggianti, lunghe ombre di menhir s’inseguono soprassedendo l’antico significato dinastico ed astrale della loro ponderosa esistenza. Eppure plurime sono le rocce che, nel lungo corso della storia d’Inghilterra, vennero associate al sommo depositario del mandato reale, l’alto monarca delle Isole e le loro molte contingenze coloniali: il macigno del Destino anche detto pietra di Scone, rubato e poi restituito alla Scozia in più di un caso, utilizzato nei tempi recenti per l’incoronazione dell’attuale monarca, Carlo III; così come la leggendaria pietra di Artù, da cui venne estratta la suprema spada per combattere i nemici di quel vasto regno. E che dire delle gemme stesse su quella corona, leggendario manufatto indossato non più di qualche volta e per le grandi occasioni? Non c’è dunque molto da meravigliarsi se, attraverso le alterne vicissitudini della storia, il popolo di molti villaggi e comunità rurali avessero deciso d’infondere di miti e credenze multiple in svettanti concrezioni, ammassi minerali di quella che pareva essere la somma sapienza del pianeta stesso. Oggetti chiaramente inclini ad essere spostati in secondo piano, di fronte alle facezie del mondo contemporaneo come altri ed alti monumenti da fotografare, la televisione, i videogiochi e TikTok. Finché nell’immaginifico piano sequenza di una sorta di hyper-lapse, la nostra coscienza collettiva non venisse accompagnata sopra ed oltre i molti tetti dell’agglomerato un tempo noto con il termine Londinium, presso il cimitero dislocato accanto a Cannon Street, che è anche l’ultimo residuo della chiesa sfortunata di St. Swithin (London Stone). Il cui secondo nome costituiva per l’appunto un diretto riferimento a quel prezioso, misterioso oggetto la cui storia sembra estendersi attraverso bivi multipli d’ipotesi e teorie del tutto divergenti ed opposte tra loro. Semplicemente perché tutti, in un momento imprecisato dei nostri trascorsi, dimenticarono l’esatto senso ed il significato della London Stone.

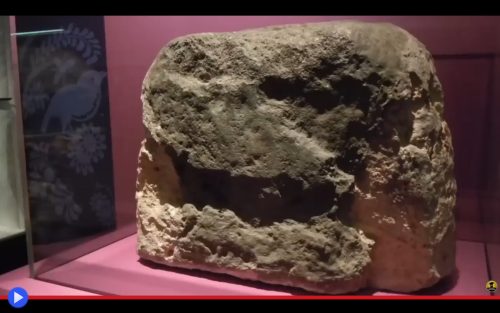

La Pietra di Londra per come si presenta ad oggi, all’interno di un’edicola in cemento di Portland fronteggiata da uno spesso vetro trasparente dal profilo ovoidale, che alcuni dicono abbia la forma di un WC, è un piccolo macigno bitorzoluto di marmo oolitico formato da un agglomerato calcareo, della dimensione approssimativa di una cappelliera (53x43x30 cm) che sembra essere stato degno di ricevere in qualche momento passato una considerazione largamente superiore alle sue stesse qualità inerenti. Avendo stato il componente, per quanto ci è dato sapere, di un pezzo di pietra molto più grande, sezionato e smarrito in un’epoca di cui non abbiamo alcun tipo di notizia residua. Laddove sull’origine di questo singolare orpello, fiumi di parole sono stati rilasciati per rincorrersi attraverso gli anni…

Per chi non avesse familiarità a questo punto con il concetto tipicamente greco-romano di Palladium, sarà utile una breve contestualizzazione per così dire archeologica, per come sarebbe stata percepita all’epoca delle prime menzioni letterarie della pietra. Tale termine latino, preso in prestito dal greco Παλλάδιον si attribuiva anticamente alla grande statua lignea di Atene Pallade (“colei che lancia”) un tempo situata nella cittadella o acropoli di Troia e che secondo il canone classico venne sottratta alla caduta della città dal pio ed intraprendente Enea, destinato a trasportarla fino ai sette colli dove sarebbe un giorno sorta l’Urbe romana. Dove infusa di un potere trascendente, avrebbe continuato ad essere il prezioso nume tutelare della nuova patria, impedendo che potesse essere battuta e saccheggiata finché fosse stata mantenuta in alto ed onorata dai suoi devoti.

Ciò che molti meno sanno in Italia, tuttavia, è che in base all’opera di ricerca filologica dello studioso ed ecclesiastico Isidoro di Siviglia (VI sec. d.C.) il fondatore virgiliano avrebbe generato una linea di discendenza in grado di giungere fino al suo bis-nipote Bruto, destinato ad essere esiliato per aver accidentalmente ucciso il proprio padre colpendolo con una freccia. Finché viaggiando in lungo e largo per l’Europa, egli si sarebbe riunito con altri esuli troiani raggiungendo infine l’isola oltre la Manica, che decise per l’appunto di chiamare la Brutagna. Il che ci porta alla materia pertinente, poiché in base a notazioni periferiche e credenze popolari successive, egli aveva trasportato per l’intero tragitto di quel lungo viaggio niente meno che il basamento stesso della statua pallade, deponendolo presso il punto di passaggio che sarebbe diventato in epoca molto successiva noto con il nome medievale di Candlewick Street. Plurime sarebbero state, in seguito, le citazioni del supremo manufatto, a partire dall’impiego come punto di riferimento territoriale in un elenco di possedimenti risalenti all’epoca del primo Re di tutti gli anglo-sassoni, Æthelstan, figlio di Edward (X sec.) Finché anni dopo tra il 1189 e 1193 il sindaco di Londra stabilitosi col proprio ufficio non lontano dall’oggetto non decise di attribuirsi l’appellativo di Henry Fitz-Ailwin, de Londonestone. Particolarmente celebre, a tal proposito, la vicenda riportata anche nel dramma Shakespeariano dell’Enrico VI, in cui il capo dei ribelli popolani Jack Cade, dopo aver fatto il proprio ingresso nella city nel 1450 se ne proclamò il dominatore, poggiando al punta della propria spada sulla pietra di Bruto in persona. Un gesto senza precedenti ne acclarate tradizioni negli annali persistenti del popolo inglese. Nonché un possibile riferimento all’idea, popolare già allora, che la pietra potesse essere l’equivalente britannico dell’antico Milliarium Aureum, il macigno nel Foro Romano da cui venivano misurate tutte le distanze e che costituiva l’origine dell’idea secondo cui “tutte le strade portano a Roma”.

Particolarmente caotica ed imprevedibile è la storia della pietra lungo i secoli successivi, essendo stata identificata per i visitatori come un pegno del leggendario Re Lud, ricostruttore di Londra che l’aveva usata come punto per esigere il rimborso dai suoi debitori. Utilizzata per tutto il XV e XVI secolo in qualità di punto per affiggere bollettini e notiziari, fu coinvolta almeno una volta nel 1671 in un episodio singolare: la rituale distruzione di una partita di occhiali da vista difettosi, su ordine e supervisione della gilda produttrice di quegli oggetti non meno importanti all’epoca che al sopraggiungere dei nostri tempi correnti. Contraddicendo inoltre la presunta profezia romana, la pietra sarebbe stata successivamente spostata e presumibilmente ridotta nelle dimensioni, con un primo intervento nel 1742 causa i numerosi danneggiamenti causati alle ruote dei carri che si trovavano percorrere la futura Cannon Street. Il che l’avrebbe portata, come dicevamo, alla prima chiesa di St. Swithin, destinata ad ardere durante il grande incendio del 1666 ed essere di nuovo demolita dalle bombe dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale. A partire dal XIX secolo dunque, solidamente incorporata nelle mura di quel luogo di culto che restavano ancora in piedi, il frammento della pietra faceva capolino da una grata poi spostata in un antistante edificio d’uffici, con un aspetto vagamente inquietante che la faceva assomigliare nell’opinione di alcuni al volto demoniaco di Cernunnos, il dio cornuto della fecondità dei Celti.

Tralasciando dunque le teorie collaterali che l’avrebbero vista come un altare druidico o luogo di trascorsi sacrifici umani ed animali, nonché orpello magico usato dall’astronomo reale John Dee, la pietra diventò una vista comune, quasi trascurabile per i passanti di quei luoghi urbani, venendo addirittura incorporata nella vetrina di un negozio sportivo e successivamente coperta da un raccoglitore all’interno di una filiale di un’agenzia di viaggi. Inamovibile in quanto classificata come patrimonio storico di grado II, la pietra venne dunque esposta brevemente nel museo di Londra nel 2016, prima di venire ricollocata nell’attuale edicola che la contiene sopra un plinto, nell’ottobre del 2018.

Suscitando ancora oggi, come senz’altro aveva fatto nei trascorsi secoli, il duplice sentimento contrastante di una transitoria delusione (“è tutto qui?”) accompagnato da elucubrazioni su quale potesse essere stato il suo vero, originario senso logico e ragione d’esistenza. Visioni interconnesse appartenenti ad epoche diverse, congiunte da una sola ed invariabile eminenza: la forma pratica di un qualcosa di troppo pesante, troppo poco significativo ormai, perché a qualcuno venisse in mente di portarlo altrove. Eppure ciò che giace mai potrà essere dimenticato. Finché una placca affissa sulla parete antistante continui, ostinatamente, a narrare la sua eclettica ed imprevedibile vicenda pregressa.