Con un ultimo sospiro, chiudi il cofano del tua Ford 150 volgendo lo sguardo al cielo. Si scorge ancora in flebili volute il fumo, fuoriuscito dal motore nel momento in cui ha capito che non c’era più niente da fare. Il masso che ha colpito il radiatore, deve averlo fatto ormai da qualche tempo, causando il surriscaldamento e conseguente distruzione delle guarnizioni. Tutta l’acqua è defluita via lungo il percorso e ad ogni modo, come potresti fare a trasportarla? Con aria sconsolata ti guardi attorno. Una distesa per lo più marrone di terra e sabbia, con qualche rado filo d’erba nei pertugi tra un declivio e l’altro. Il telefono non ha alcun tipo di ricezione. Hai già tentato tutto, tranne l’ultima cosa da fare: camminare. Secondo i tuoi calcoli, ci sono circa 40 Km tra te e l’insediamento più vicino. Percorribili in tre o quattro giorni, SE tutto va bene. Ma non hai nulla da bere, né cibo. Non hai attrezzi o recipienti. Che fare? Al primo calar del Sole, fai finalmente mente locale sulla situazione; a voler usare un eufemismo, non è detto le cose si risolvano per il meglio. Ti risvegli sotto un albero di Yucca, meditando d’iniziare a bere la tua urina. Poi scorgi qualche cosa all’orizzonte: una piccola macchia di ferocactus a forma di barile. Possibile… Salvezza? C’è già una pietra affilata nella tua mano, mentre in testa aleggiano le immagini di una fantastica visione, che ti sembra di aver sognato al volgere della mattina. O forse si tratta dell’ultimo video che hai guardato con il cellulare? La capra dalle grandi corna, tipico abitante del deserto di queste parti, che colpisce ripetutamente con il palco una di queste piante. La distrugge, demolisce, infilza il globulo carnoso. E dunque sugge il sacro nettare all’interno, traendone la vita. Non vedi alcun tipo di ragione per cui tu non debba fare lo stesso. Con un colpo netto, decapiti la pianta e scruti sotto il margine delle affilate spine, splendore barbagliante, inusitato…

C’è un luogo comune in associazione con le piante succulente dei deserti nordamericani, perpetuato almeno in parte grazie al cinema di genere western e i programmi di sopravvivenza in Tv: che sotto quella scorza coriacea, l’acqua si nasconda in forma liquida aspettando solo di essere bevuta. Ed in effetti in caso d’emergenza è cosa nota che i nativi messicani delle tribù Seri fossero soliti riconoscere tre tipi di tali piante: i torreggianti quanto incommestibili fusti plissettati del saguaro (Carnegiea gigantea) tanto coriacei quanto incommestibili al palato umano; il siml caacöl ovvero “barile che uccide” (Ferocactus emoryi) la cui polpa poteva causare vomito, tremori e paralisi temporanea; ed infine il siml áa, il cactus a barile con le spine uncinate (F. wislizeni) l’unico che poteva essere impiegato per idratarsi in situazioni d’emergenza. Giacché pur essendo composti d’acqua al 70%, una porzione comparabile a quella del corpo umano, letteralmente alcun parte di tale fluido in queste piante è in forma liquida e pronta da bere. Bensì risultando incorporato, in modo letteralmente inscindibile, all’interno della carne tenera all’interno, egualmente ricca di sostanze come acidi, ossalato di calcio, fenoli tossici per l’organismo umano. O quanto meno poco familiari ad esso, al punto da poter causare una reazione sconveniente che potrà soltanto contribuire a disidratarlo ancora…

arizona

I colori della grande onda che riemerge dagli strati preistorici dell’Arizona

La costruzione di un’ideale e inconfondibile scenografia, tra tutte le tangibili possibilità alternative, non fu limitata nella storia di questo pianeta alla venuta delle semplici, perfettamente trascurabili civiltà umane. Le quali furono portate ad ispirarsi nella propria concezione del bello, piuttosto, nello stile che deriva dalla convergenza di un profondo flusso, il corso naturale degli eventi che sublimano i potenti sottintesi dei luoghi. Eventi affini all’antico scorrimento di un perduto fiume, acqua e sedimenti trasportati dalla mera forza gravitazionale lungo quel paesaggio che ora è un mero e inconfondibile deserto. Ma non prima che il segno dei tempi pregressi, l’incancellabile, profondo marchio degli eventi, attraverso incalcolabili generazioni si cristallizzasse in qualche cosa di unico ed inconfondibile, la potenziale attrazione turistica “perfetta” se non fosse a quattro ore di camminata dal più vicino segno della civilizzazione (se il termine di una striscia d’asfalto bollente può davvero essere questo). Dall’altro lato della medaglia, proprio tale situazione remota merita di essere considerata tra le fortune maggiori di The Wave, particolare canyon/formazione rocciosa situata entro i confini dei Vermillion Cliffs, poco al di là del confine tra Utah ed Arizona. Un tripudio particolarmente memorabile, ed altrettanto giustamente celebre, di strisce di color marrone, rossiccio ed arancio, dipinte parallelamente lungo i pendii scoscesi che ondeggiano e s’intersecano con tratti d’unione simili a quelli di uno scivolo da Luna Park o pista delle macchinine Hot Wheels. Prosaici termini di paragone, senza dubbio, per qualcosa che parrebbe sorgere dai recessi onirici di un architetto sovraesposto, al vuoto cosmico che intrappola la mente tra i recessi razionali degli Universi. Così quei fortunati che, attraverso una draconica serie di ostacoli, superano i varchi della burocrazia per giungere entro i confini di questo sacro luogo, costellato delle occasionali pozze stagionali che ospitano piccole forme di vita, ne escono generalmente cambiati. Nel modo in cui, al termine dei giochi, interpretano il più saliente dei punti d’incontro; tra la percezione soggettiva e ciò che prima di chiunque, senza l’aiuto di chicchessia, ebbe ragione di prendere forma. Ma che cos’è, esattamente, The Wave? La risposta è riassumibile nel dipanarsi di una serie di fenomeni. Semplicemente la tempesta perfetta, difficilmente ripetibile, al congiungersi di condizioni geologiche, meteorologiche, climatiche. Durate per l’intero estendersi di qualche silenzioso milione di anni…

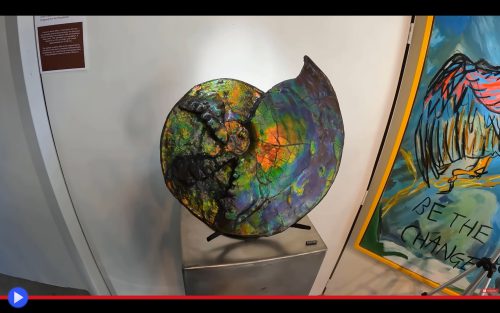

Camminando tra molluschi opalescenti: la maggiore collezione di ammoniti del Devoniano

Ben poca è la differenza, fondamentalmente, tra il particolare distretto della mente responsabile del fascino nei confronti delle gemme o tesori geologici e l’istinto naturale della gazza ladra. Uccello che raccoglie, in un certo senso colleziona tutto ciò che attira e può riflettere la luce, facendo di se stessa una magnate dell’aviaria società fluttuante. E se un tale pennuto ne potesse avere facoltà, non ci sarebbe alcun ostacolo capace d’impedirgli la creazione di un suo museo. Quel tipo di edificio o istituzione (di questi tempi, ne esistono anche di “virtuali”) in cui le cose possono essere posizionate sopra un piedistallo. O dentro una vetrina. Magari anche venire appese al muro? Affinché un maggior numero di menti possano restarne in qualche modo cambiate. Grazie alla coscienza di quanta bellezza o singolarità persiste nella progressione delle epoche consecutive. Ogni spazio dedicato alla bellezza è d’altronde la diretta conseguenza dell’ambiente in cui ha trovato collocazione. Così non c’è molto da meravigliarsi se una galleria come la Granada di Tucson riesce a costituire, sotto numerosi punti di vista, l’opportunità migliore di conoscere l’aspetto di uno dei reperti più notevoli della Preistoria; il tipo di conchiglie fossilizzate, concentrate primariamente nell’area delle Montagne Rocciose, che hanno visto la propria fossilizzazione giungere a coronamento nell’involucro di vere e proprie pietre preziose. Un misto, in altri termini, di calcite, silice, pirite e la stessa aragonite del guscio dell’animale, raggiungendo un tripudio di colori non dissimile da quello di un opale, a cui viene spesso e per l’appunto paragonato. Se non si usa in modo ancora più diretto, l’espressione di ammonite iridescente, dal nome di quel tipo di mollusco superficialmente simile agli odierni nautiloidi, pur essendo geneticamente molto più prossimo a polipi, seppie o calamari. Per quanto ci è stato dato di comprendere, per lo meno, a partire dalla pletora di fossili trovati a partire dalle epoche del Mondo Antico, durante cui vennero associati linguisticamente alle corna da ariete del Dio supremo, Zeus Ammon. Benché tutti gli studiosi sapessero, o quanto meno fossero convinti, che il tipo di esemplare maggiormente diffuso, simile a una spirale bitorzoluta, dovesse necessariamente appartenere a un serpente arrotolato su se stesso. L’esempio pratico, e del tutto apprezzabile, di come anche la natura desiderasse un aspetto notevole e una degna sepoltura per coloro che lasciavano per sempre la schiera dei viventi. Il che non costituiva altro, a conti fatti, che l’inizio di un processo destinato a durare fino a 400 letterali milioni di anni, dall’evento sconosciuto che portò all’estinzione di questi abitanti degli abissi chiamato estinzione del Cretaceo-Paleogene, fino all’accumulo di strati successivi di sedimenti ed altri materiali, validi a creare in particolari circostanze quella che trova l’appellativo, per l’appunto, di ammolite o versione imprescindibilmente magnifica delle spoglie mortali di partenza. Qualcosa di assolutamente degno, a suo modo, di essere venerato…

Cinghiali non eguaglierebbero l’impatto paesaggistico dei pècari sui golf club dell’Arizona

Come l’astronomico frangente di un eclissi planetaria, in cui un corpo celeste attraversa la traiettoria del Sole portando a variazioni inaspettate del tranquillizzante ciclo diurno-notturno, l’invasione di campo da parte di qualcuno può essere sostanzialmente una questione di punti di vista. Chi ha mai detto, in tale ambito, che la coltivazione di significative quantità d’erba all’interno di un clima arido, con conseguente dispendio di quantità d’acqua sproporzionate all’opportunità di far rotolare meglio un certo tipo di palline, dovesse essere un sacrosanto diritto dei cittadini di un particolare stato americano? Ogni cosa, o umano intento di plasmare il mondo a propria immagine, è la derivazione inevitabile del suo contesto. E non è inaudito che fattori trasversali possano riuscire a rovinare la giornata di coloro che si trovano a gestirne l’amministrazione nel quotidiano. Risveglio del presidente del country club Seven Canyons, non lontano da Flagstaff, a nord di Phoenix: una tranquillissima giornata di bel tempo ed ottime speranze per il futuro. Finché non giunge voce, dai primi addetti alla manutenzione, che l’impensabile è riuscito a verificarsi. Dozzine d’entità luciferine, riconoscibili dall’impronta dello zoccolo fesso degli inferi sepolti, hanno oltrepassato le staccionate. E grufolando come belve dell’Apocalisse, hanno rimestato, sollevato, ribaltato le preziose zolle che costituiscono il sangue pulsante dei links. Mentre il timido suggerimento, praticamente automatico da queste parti, di puntare le armi dei fucili all’indirizzo degli intrusi, già si scontra con la problematica realtà dei fatti normativi e vigenti. Poiché i presunti cinghiali o razorbacks (maiali ferali) erano, in realtà, qualcosa di ben diverso. Ovvero gli appartenenti a quella serie di specie a rischio protette da estensive norme contro chiunque abbia l’intento di restringerne il passaggio oppure, Dio non voglia, farne fuori gli esemplari problematici dal proprio soggettivo punto di vista. Non si spara contro il pécari altrimenti detto skunk-pig. Una creatura proveniente dal meridione oltre il muro che sa bene come mettersi a marcare il territorio, conoscendo in modo approfondito l’intero codice delle leggi della foresta. Tranne quella, molto più recente, della proprietà privata ed il rispetto per le attività di giardinaggio e pratica sportiva di eleganti passatempi all’aria aperta. Una mancanza senz’altro comune ad altri tipi di creature dalle dimensioni medio-grandi, che grugniscono alla luna la canzone inconfondibile del proprio popolo necessariamente invadente. Per tutti coloro che credevano, proprio malgrado, di aver posseduto il sacrosanto mandato dell’irrigazione divina. Per poi affrettarsi a rivendicare, come spesso capita, l’accesso e proprietà esclusiva di quanto avevano ri-tinteggiato di verde, dietro il pagamento di tasse opportunamente commisurate al Guadagno…