Non è difficile comprendere perché, in termini di reperti archeologici che sono giunti fino a noi in condizioni adatte allo studio, la quantità di spade ed altri implementi metallici risulta maggiore delle armi a lunga gittata, ivi inclusi archi, giavellotti, lance o fionde costruite con fibre vegetali o pelli di animali. Un problema che coinvolge in modo similare tutto ciò che venne sollevato al concludersi all’Età del Bronzo, quando la scoperta di metodi di purificazione e fusione di un minerale già naturalmente pronto all’impiego nelle forge sostituì la complicata procedura necessaria alla creazione dell’amalgama di stagno e rame. Di un ferro che, non essendo almeno inizialmente più flessibile o resistente delle alternative data la mancanza del processo di riscaldamento mediante l’uso di carbone fossile capace di creare gli “antenati dell’acciaio moderno”, presentava già il problema collaterale di una maggiore propensione ad ossidarsi. E conseguentemente arrugginirsi e deperire del tutto. Ragion per cui ogni tradizione consistente nell’impiego di tecniche di sepoltura in condizioni anossiche, come all’interno di una torbiera dell’Europa Settentrionale, viene oggi giudicata un colpo di fortuna per gli studiosi, al punto da poter costituire un’effettiva capsula temporale verso i campi di battaglia dei nostri più remoti antenati. In luoghi come la palude danese di Nydam, ad otto chilometri da Sønderborg, dove a partire dal 1830 il proprietario di una fattoria locale divenne celebre nella regione, per l’abitudine di regalare vecchie spade e scudi ai bambini come attrezzatura per i loro giochi di ruolo. Ci sarebbero volute tuttavia altre quattro decadi affinché l’archeologo Conrad Engelhardt, giungendo presso il sito lungamente sottovalutato, iniziasse a scavare in modo sistematico sotto quel fluido scarsamente newtoniano, giungendo negli anni tra il 1859 ed il ’63 ad estrarre una significativa quantità di reperti databili al terzo e quarto secolo d.C: alcuni già familiari al mondo accademico, benché molto significativi per il loro stato di completezza ed ottima conservazione. E certi altri estremamente insoliti all’interno di un tale contesto, al punto da risultare del tutto privi di precedenti.

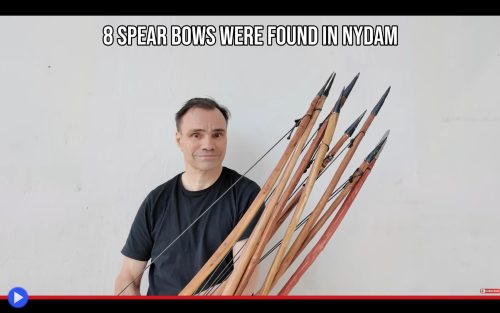

Ma benché l’attenzione dei cronisti tenda a concentrarsi sulla cosiddetta Nydambåden o Barca di Nydam, uno scafo di quercia che anticipa molte delle convenzioni tecnologiche destinate a raggiungere ampia diffusione nella successiva epoca vichinga, ciò che ha lungamente costituito una questione ardua da contestualizzare fu la serie di 8 archi da tiro in legno di tasso, dotati di una caratteristica a dir poco peculiare: la presenza di una punta acuminata con accenni di seghettatura, saldamente incollata ad una delle due estremità in modo tale da assorbire l’energia di un colpo vibrato con forza considerevole. Il che, considerata la lunghezza unitaria di una di queste armi misurabile attorno al metro e 76, non può fare a meno di evocare nella mente l’immagine di qualcosa d’inusitato: la carica di un gruppo di tiratori che, lanciata l’ultima freccia, abbassavano questi lunghi bastoni ricurvi. Piegandoli all’indirizzo del nemico in rapido avvicinamento…

lance

Arti ed armi della donna che ha saputo rievocare due millenni di kung fu online

Una corrente d’aria che si muove tra il bambù, in mezzo agli edifici e tra le antiche rocce ornamentali del tempio. Ma non è soltanto il vento, semplice prodotto della mescolanza delle masse d’aria provenienti dagli strati superiori dell’atmosfera. Bensì la forza naturale che spostandosi in maniera prevedibile, s’incontra e viene connotata dai diversi flussi provenienti dalle cinque direzioni ed altrettante manifestazioni degli elementi. Il legno che divide la terra. La terra che assorbe l’acqua. L’acqua che estingue il fuoco. Il fuoco che squaglia il metallo. Il metallo che taglia il legno. Almeno, ogni qual volta se ne possa presentare la necessità. Poiché una definizione classica degli strumenti più o meno affilati entro il vasto territorio dell’Impero Cinese è sempre stata quella di “arma fredda” (lěng bīngqì – 冷兵器) con diretto riferimento alla primaria sensazione tattile di quei materiali. Assieme a, possibilmente, il dominante stato d’animo di chi era solito trovarsi ad utilizzarli. Morte e distruzione, d’altra parte, non furono né rappresentano all’interno del contesto attuale l’unica finalità delle arti marziali: discipline che coltivano la mente assieme al corpo, concedendo vie d’accesso verso una migliore percezione delle cose e il mondo che le circonda. Ragion per cui corsi come quello tenuto dalla maestra (lǎoshī – 老师) Han Liang, presso l’Università del Gansu di Legge e Scienze Politiche presso Lanzhou, coinvolgono la partecipazione di nutrite schiere di studenti interessati a riconoscere, ed ereditare una remota eredità del proprio patrimonio ancestrale. Una tendenza per agevolare la quale, molto evidentemente, video come quelli qui mostrati possono costituire un potente biglietto da visita digitale. Così è recentemente esplosa, e si è trovato riprodotto presso i principali canali social e siti di quel paese, l’offerta antologia di questa praticante con decadi di esperienza alle spalle, proveniente da un distinto background familiare nel campo delle competizioni sportive e molto evidentemente supportata, in maniera addizionale, da una sincera passione per la cinematografia del combattimento e tutto quello che gli ruota intorno. Con particolare attenzione ad un aspetto spesso trascurato da coloro che osservano il kung fu, per così dire, dagli spalti situati all’altra estremità dei continenti. Ovvero l’articolata e lunga storia delle sue armi. Avevate mai visto nulla di simile? Nel video di poco di 4 minuti intitolato “Indossate le cuffie e non sbattete le palpebre” la maestra sfodera e dimostra con fulminea perizia l’ideale modalità d’impiego di ben 26 diversi tipi d’implementi, dalle spade alle lance, le alabarde, il pugnale, la frusta, il nunchaku, bastoni, ventaglio, puntali, arco e frecce… Giungendo a superare la coreografia di una delle scene più famose de “La tigre e il dragone” di Ang Lee. Ciascun rapido momento, nel montaggio sincopato, successivamente esplorabile mediante il repertorio degli altri video proposti sul suo canale praticamente sconosciuto di YouTube, o quelli con letterali centinaia di migliaia di contatti su portali equivalenti situati in Cina, tra cui Douyin (si tratta di TikTok) e il simile, ma ormai più vetusto BiliBili. Dove il catalogo delle proposte sembra esponenzialmente più vasto…

Nessun appiglio sfugge all’incalzante lancia del pastore delle Isole Canarie

Più una picca, che un semplice bastone, con la sua lunghezza di oltre due metri e mezzo. L’accecante luce del sole di primavera rimbalzava aggressivamente dalle increspature distanti della risacca. L’erba oscillante nel vento, solleticando l’ansia di raggiungere la meta, spuntava grigiastra tra le rocce di un paesaggio quasi marziano. Un colpo alla volta, un salto dopo l’altro, l’uomo col cappello di paglia combatteva la sua eterna battaglia. Come gli aborigeni dell’area macaronesiana a largo dell’Africa Occidentale, che nel quindicesimo secolo sotto la guida del condottiero Bencomo circondarono le truppe di Castiglia nella prima battaglia di Acentejo, attaccandoli con lance e pietre di questa stessa scoscesa isola di Tenerife. Il suo nemico, questa volta, era di un tipo radicalmente differente: senza volto, senza cavalli e senza fucili. Qualcuno avrebbe potuto affermare, cogliendo nettamente la questione, che potesse trattarsi del territorio stesso. Così l’uomo solleva i piedi dal pietroso suolo, alla maniera di chi volesse suicidarsi saltando giù dalla scogliera. Eppur tra le sue mani, ben stretta, trova posto quella pertica di legno che i locali chiamano garrote, lata o astia a seconda dell’isola di appartenenza. O ancor più semplicemente, la lanza. Attrezzo in legno più largo nella parte inferiore piuttosto che quella superiore, al fine di semplificare la frenata di chi si affanna a stringerlo, mentre lo usa come appiglio mobile per compiere l’impresa. Ed è allora che l’esperto praticante, conficcando tale arnese nella polvere, non soltanto arresta parzialmente la sua discesa. Ma riesce facilmente a controllarla, compiendo evoluzioni a mezzaluna, traslazioni laterali e disegnando archi eleganti verso il succedersi delle aree sottostanti. Mentre l’aurea spiaggia dell’Atlantico, un poco alla volta, tende a farsi progressivamente più vicina. Ed i belati delle capre del suo gregge, ancora tutte assieme per l’istinto di cui la natura le ha dotate, sembrano innalzarsi per accogliere la sua venuta.

Majorera, Tinerfeña, Palmera: questi i termini associati alle tre principali razze caprine, create attraverso i secoli dagli abitanti di queste particolari terre emerse, che non brillano esattamente per l’accessibilità e l’ampiezza dei propri pascoli erbosi. Benché a tal punto fosse associato questo specifico mondo animale, allo stile di vita e la sopravvivenza dei nativi, che in determinati territori delle isole Canarie esistono fino a 40 nomi diversi per le capre, in base al numero e la combinazione dei colori, il fatto che siano marchiate oppure lasciate allo stato brado e la dimensione o il sesso del singolo esemplare. Benché l’aggettivo idoneo a definirle, possiamo facilmente immaginare, fosse più o meno sempre lo stesso: difficili (da seguire) come ci si aspetta da coloro che hanno in forza dell’evoluzione la capacità di trarre il meglio dalle mura più scoscese di questo mondo. Al che i primi abitanti di queste particolari rocce emerse, che si ritiene fossero giunti qui in epoca preistorica successivamente alla crescente desertificazione dell’odierno Sahara, elaborarono e perfezionarono il particolare approccio, che trae l’origine da talune specifiche regole della fisica. Secondo cui se un peso umano poggia tutto su un qualcosa di sottile e ben fissato a terra, diventa autonomamente più facile dirigere la direzione e modalità effettiva del suo atterraggio. Grazie all’uso di speciali tecniche che sono state tramandate, in seguito, alle successive generazioni. Fino alla nascita di quella che potremmo definire ad oggi una sorta di disciplina folkloristica come nel caso del Silbo gomero, lingua fischiata parlata dagli abitanti dell’isola omonima per comunicare tra i pastori distanti, e al tempo stesso qualcosa di più simile a uno sport estremo, versione più rurale (ed attrezzata) del moderno parkour. Ci vuole, in effetti, una certa preparazione fisica, ma anche e soprattutto l’esperienza pregressa tramandata dai predecessori, per riuscire a muoversi con apprezzabile agilità nei territori avversi di tali scogliere e montagne. Assieme a un certo grado di coraggio irresponsabile, che comunemente non tendiamo ad associare alla figura quieta, e rilassata, del pastore di montagna…

La sanguinosa eterna guerra che concima l’isola di Sumba

Ci sono isole presso cui, una volta sbarcato, il turista si aspetta di essere guarnito da una ghirlanda di fiori, prima che i presunti indigeni (talvolta, stipendiati per essere tali) lo accompagnino al lauto pasto d’accoglienza previsto dal suo programma di viaggio. E poi c’è Sumba nell’Indonesia occidentale, melange di etnie di tipo melanesiano e austronesiano, dove appena fuori dal villaggio turistico, le antiche tribù si scontrano con metodi e armi tradizionali, sia durante che al di fuori del periodo annuale previsto per la grande Battaglia, come facevano ben prima che qui giungesse la Compagnia delle Indie Orientali. Ha una fama unica al mondo questo luogo, in effetti, per lungo tempo posto a margine delle mappe fatta eccezione per l’esportazione di legno di sandalo e riuscito a trasformarsi, in modo particolare a partire dagli anni ’80 e ’90, in una delle capitali mondiali dell’escursionismo avventuroso, inteso sia come inoltrarsi verso l’entroterra di una terra brulla, selvaggia e piena d’insetti, che venire direttamente a contatto con una cultura fortemente rappresentativa nonché per certi versi, capace di dimostrarsi altrettanto brutale. In occasioni come quella dell’importantissima festa annuale della Pasola (letteralmente “Lancia” dal termine di derivazione sanscrita sula) culminante nella discesa in campo, tra febbraio e marzo, di una significativa percentuale di tutti gli uomini abili al combattimento per il rituale che dovrebbe, idealmente, favorire la riuscita di un difficile raccolto. Ed è proprio come frutto della loro giostra spietata, compiuta da svariate centinaia di partecipanti in groppa ad altrettanti esemplari della razza di cavalli locale, il kuda-Sumbawa, che idealmente il sangue umano dovrebbe scorrere copioso sopra l’erba della sacra terra. Inducendo essa, o il grande spirito che la supervisiona, ad assistere gli agricoltori e respingere locuste, parassiti ed altri artropodi invasori.

Detto ciò naturalmente, al giorno d’oggi la questione è stata almeno parzialmente rivisitata, sostituendo le lance in questione con dei semplici bastoni senza punta, mentre il potenziale sacrificio dei baldi giovani colpiti ogni anno ha trovato la sostituzione di galline, polli e maiali ritualmente fatti transitare a miglior vita, poco prima dei banchetti che accompagnano, ogni anno, le celebrazioni. Eppure sarebbe totalmente ingenuo pensare, come avviene per altre particolari discipline appartenenti alla categoria dei blood sports, che l’impegno, lo sforzo e la sofferenza implicate da un simile evento siano in qualsivoglia modo meno autentiche di quanto sembrano, anche vista la presenza reiterata ed essenziale dei servizi di pronto soccorso, assieme alle forze che possano ristabilire l’ordine, nel caso niente affatto inaudito di una o l’altra parte che si lasci prendere la mano, iniziando a fare un po’ troppo sul serio.

Venendo quindi allo svolgimento propriamente detto della faccenda, ogni anno la Pasola ha inizio, o per lo meno dovrebbe averlo, alla specifica comparsa sulle coste dei vermi oceanici cosiddetti nyale, in effetti dei rappresentanti della specie del Pacifico Palola viridis, strettamente interconnessi alla vicenda leggendaria posta idealmente all’origine di un simile conflitto. Benché l’impiego del condizionale possa dirsi oggi necessario, vista l’attenzione comprensibile all’aspetto del turismo contemporaneo, capace di trovare grande beneficio nell’osservazione di un calendario esatto e prevedibile, durante quella che è per l’isola probabilmente la stagione maggiormente redditizia. Benché sussistano, in chiara evidenza, elementi assai più rispettosi della tradizione…