Con un ritmo rapido ma sostenuto l’apertura delle porte conduceva in Paradiso i presenti. Non l’effettivo Regno dei Cieli, s’intende, luogo posto all’altro lato del sottile velo che divide l’esperienza quotidiana dalla trascendenza spirituale al termine dell’Esistenza. Bensì uno stato di venerazione intrinseco, l’accettazione di un compito supremo ed il conseguente sviluppo di un secondo stato della consapevolezza umana. Questo l’obiettivo desiderato, fin dall’alba dei tempi, nella costruzione o allestimento di un luogo dedicato alla pratica di un culto, sia esso di un tipo dedicato all’Unico o i suoi plurimi, tanto spesso contrapposti predecessori dell’Era Pagana. Lo stesso perseguito con rinomato e celebrato successo presso il luogo di sepoltura di San Giacomo Apostolo, il cui corpo fu portato in Galizia ad alcuni discepoli su una barca di pietra successivamente al martirio nel I secolo a Gerusalemme. Lì, dove tanto a lungo aveva predicato il Cristianesimo e nel nono secolo, per una verità miracolosamente rivelata, il sovrano Alfonso II diede ordine che fosse costruita una gloriosa cattedrale. Allestita ancora in seguito ai saccheggi subìti, a guisa di una delle più vaste case del Signore che il mondo avesse mai visto, per volere del suo successore del dodicesimo secolo, Alfonso IX di León. Ma così come l’arco, la colonna e la cupola venivano mutati per costoro dall’architettura del Mondo Antico, elementi più strettamente interconnessi alla ritualità condotta in altri spazi continuavano a venire implementati nella principale religione monoteista dell’Europa Medievale, incluso il ruolo fondamentale del cosiddetto θύμιᾰμα (thýmia̱ma) l’offerta odorosa o profumo sacro tanto spesso rappresentato, fin dall’inizio dei commerci con il Mondo Arabo millenni prima della nascita di Cristo, dalla resina di particolari alberi, preventivamente essiccata e trasformata in grani, polveri o pezzi pronti da bruciare assieme alla carbonella. Un’etimologia fruttuosa che potremmo ricondurre in modo pressoché diretto al thuribŭlum introdotto con alta probabilità dai sacerdoti dediti al rito Romano, un particolare tipo di pentola dallo sviluppo verticale, collegata a delle catenelle onde facilitarne l’oscillazione manualmente indotta e conseguente diffusione dei vapori odorosi. Qualcosa di effettivamente funzionale all’obiettivo di partenza ma non sempre egualmente risolutivo, nella maniera chiaramente annotata nel Codex Calixtinus del 1173 d.C, vasto repertorio di ben 5 libri sulle pratiche dogmatiche connesse al culto compostelano. Dove si trova il primo riferimento alla metodologia attentamente perfezionata del Botafumeiro, che potremmo definire estremamente conduttiva alla creazione di un ambiente conduttivo alla fondamentale percezione del Sacro. Lo spettacolare e reiterato passaggio nell’altissima navata di un oggetto volante metallico del peso di 80 Kg, alla velocità massima di 60 Km orari…

culti

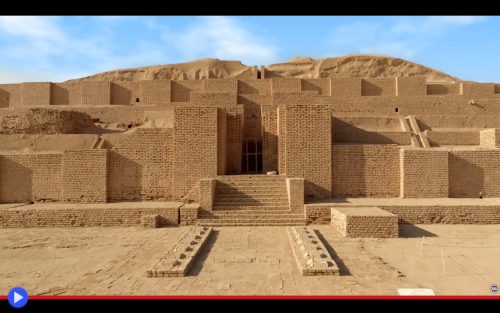

L’intatta ziggurat che ospitava gli Dei e le solenni spoglie dei sovrani elamiti

Per le grandi civiltà agli albori della Storia, edificare colossali monumenti costituiva il metodo più efficace di rendere duraturo il nome dei regnanti, oltre a garantirsi una maggiore considerazione da parte degli esseri supremi che, dall’alto dei loro palazzi celesti, sorvegliavano e guidavano la civilizzazione umana. Nell’idea posseduta dalle genti di Haltamti, regione situata nell’odierna provincia iranica di Khuzestān ed a diretto contatto con diverse culture mesopotamiche (Sumeri, Accadici, Babilonesi) la dinamica di tale intento risultava leggermente diversa. Questo poiché essi credevano, fin da tempo immemore, che il sommo padre del proprio nutrito pantheon denominato Inshushinak risiedesse nella stessa casa del sovrano, ed al sorgere di ciascuna alba decollasse a bordo del suo magico carro, accompagnando il sole nel suo lungo arco quotidiano. Visione concettuale questa degna di costituire l’ottimo pretesto per la costruzione di una grande capitale sacra, ove unificare e verso cui far pagare ingenti tributi ai diversi capi delle comunità limitrofe fino a unificarle sotto un’unica bandiera. Quel poco che sappiamo nella progressione da potenza regionale verso la metà del terzo millennio a.C, fino alla formazione di un vero e proprio impero culminante nel 1500 a.C. attraverso il succedersi di varie dinastie, possiamo dunque dire di averlo principalmente desunto dai lasciti materiali di queste genti, abili nello sfruttare la tipica architettura in mattoni di adobe tipica dei loro tempi remoti. Tra cui il capolavoro forse meglio conservato, forse ancor più dei monumenti ritrovati ad Ur e le altre capitali di quel mondo spesso sincretistico ed in vicendevole conflitto, può essere individuato presso la collina Chogha Zanbil (monte “Cesta”) situato tra le città di Susa ed Ahvaz. Il complesso di edifici, all’interno di un triplice recinto, un tempo dominato da quel tipo di svettante torre a gradoni, un tempo misurante più di 100 metri ma oggi grosso modo dimezzata nei suoi sovrapposti livelli superstiti, caso il peso ed il trascorrere dei successivi millenni. Il che non ha del tutto compromesso, ad ogni modo, la svettante imponenza di un sito archeologico tra i più vasti, e di sicuro maggiormente importanti della regione. Un portale d’accesso privilegiato, verso i misteri di una delle perdute culture all’origine di un intero ceppo culturale dello scibile dei nostri predecessori…

Il grande fiore di cemento che ospita la casa della religione universale a Nuova Delhi

Amore per la Terra e tutto ciò che vi abita, le innumerevoli creature striscianti, volanti e che nuotano nelle acque dei profondi oceani tra i continenti. Nonché i plurimi cespugli, l’erba e gli alberi, della metà vegetativa della biosfera, intesa come strato verde o variopinto ogni qual volta inizia la stagione della fioritura. E se invero ci sovrasta un grande Essere, al tempo stesso demiurgo e sorvegliante di quest’universo, non sarebbe forse giusto offrirgli un piedistallo costruito nella “Miglior guisa possibile nel mondo materiale” come scrisse chiaramente tra gli altri ʻAbdu’l-Bahá, il figlio e successore del profeta iraniano Baháʼu’lláh (1817-1892) supremo fondatore della religione dei tempi moderni che prende il nome di Fede Baháʼí. I cui molteplici edifici sacri in giro per il mondo riflettono l’idea fondamentale di apertura verso le visioni di ogni provenienza filosofica e culturale, presentando l’iconica forma a nove lati con nove aperture oltre all’assenza di un pulpito definito, permettendo e addirittura incoraggiando la lettura in ciascun angolo di qualsivoglia testo sacro esistente. Da cui una serie di precetti e accorgimenti che, a partire da periodo della guida spirituale di ʻAbdu’l-Bahá, avrebbe costituito il fondamento di opere architettoniche di chiara distinzione tra cui d’altronde, nessuna appare destinata a rimanere parte del patrimonio estetico globalizzato più del Kamal Mandir (“Tempio del Loto”) a Nuova Delhi, capace di rientrare tra i più complessi e distintivi punti di riferimento costruiti tramite uso estensivo del cemento armato.

Un tempio circolare nella capitale indiana dal diametro di 70 metri e l’altezza di 34, sovrastato da un tetto composito formato da 27 petali parzialmente sovrapposti, la cui funzionalità primaria è quella di riuscire ad evocare l’idea del genere acquatico Nelumbo, pianta galleggiante le cui infiorescenze rosa vengono considerate sacre dal canone religioso di molti paesi dell’Asia. Creazione concepita a partire dal 1976 dall’architetto di origini iraniane, oggi residente in California, Fariborz Sahba che prima di presentare il suo progetto ai committenti, si dice avesse viaggiato in lungo e in largo per l’intero subcontinente al fine di acquisire le linee guida estetiche destinate a dominare la sua eccezionale idea. Approdando per lo meno in modo metaforico anche nei distanti territori australiani, se è vero che il suo indiscutibile capolavoro presenta più di un singolo punto di contatto con il Teatro dell’Opera di Sydney inaugurato soltanto tre anni prima, il cui profilo esterno mostra soluzioni tecnologiche non così distanti dal progetto indiano…

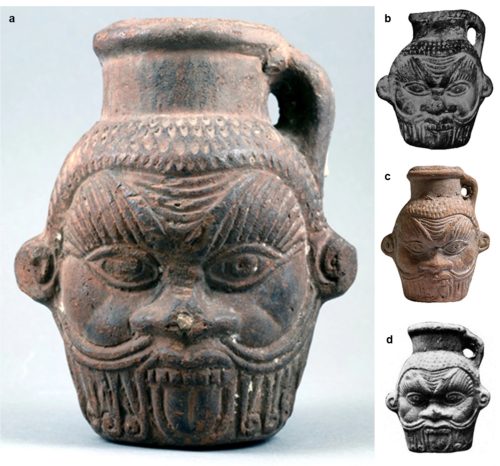

Lo strano culto allucinogeno del dio egizio che proteggeva i neonati

Per tre giorni a bordo di una barca sul grande Nilo, e quattro a dorso di cammello, la giovane coppia aveva viaggiato. Lui con un lungo scialle di lino per nascondere le armi e lei in un ampio vestito, che seguiva le curve di una gravidanza ormai in stadio avanzato. Lo splendore del grande Occhio diurno non li aveva scoraggiati, e neppure il gelo delle argentee notti primaverili, dal bisogno di raggiungere la meta finale: il tempio dedicato a Bes di Bahariya ai margini del Deserto Nero, un luogo di raccoglimento, meditazione. Ma più di ogni altra cosa, profezie. Così nell’ultimo tratto del percorso, stagliandosi contro piramidi distanti, ripensarono attentamente al ruolo che avrebbero giocato nelle tradizionali ore dedicate al rituale. L’esercizio antichissimo impiegato, da oltre un millennio, per ottenere la supervisione di Colui che avrebbe contribuito ad una nascita sicura. Ed accuratamente protetta, come fece per il dio-falco Horus negli anni in cui restò nascosto da Set. Pensarono all’offerta per i sacerdoti ed alle giuste parole, tramandate da generazioni nella famiglia di lei e di lui. Nella maggior parte delle circostanze, naturalmente, i visitatori non ricevevano la stessa coppa da bere. Le sostanze potevano variare. E non tutti ricevevano visioni piacevoli, durante il sonno profondo nella residenza del Dio guardiano. A metà del giorno successivo, finalmente, giunsero al santuario. Al sopraggiungere delle ore serali, i serpenti del destino arretrarono dai margini della coscienza terrena. Mentre il rito della mente anticipava, in qualche modo, la venuta di una nuova anima su questa Terra battuta dai venti del misconosciuto Destino…

Ogni cosa che circonda il culto di Bes, probabilmente singola divinità più eclettica dell’intero pantheon egizio, è avvolta da un alone di mistero che per anni gli archeologi hanno tentato di disperdere mediante l’approfondimento delle fonti a disposizione. Consistenti, principalmente, d’iscrizioni geroglifiche e le rappresentazioni atipicamente frontali (gli altri Dei venivano sempre ritratti di profilo) della sua figura possibilmente affetta da microsomia o nanismo, generalmente sormontata da uno svettante copricapo piumato. Di un guerriero spesso armato di spada, vistosamente privo di abiti e dotato di un’espressione agguerrita, avendo il compito tradizionale di scacciare i demoni con propri idoli o tavolette votive. Caso a parte poi avrebbero rappresentato un particolare tipo di manufatti successivi, possibilmente di ispirazione siriana o mediorientale, in cui la testa di Bes veniva utilizzata come modello per una coppa o tazza usata per bere. Principalmente diffusi in epoca tolemaica, ovvero durante la dinastia macedone durata 275 anni partire dal 305 a.C, fondata in origine da uno dei diadochi o compagni del defunto Alessandro Magno. Simili oggetti, che gli studiosi avevano da lungo tempo considerato per inferenza dotati di un qualche profondo significato rituale o religioso, sono rimasti lungamente misteriosi nei termini specifici del proprio utilizzo, in mancanza di spiegazioni scritte o immagini capaci di mostrarne i trascorsi. Almeno fino alla pubblicazione, lo scorso 13 novembre, di uno studio condotto da scienziati della Florida sotto la guida del Prof. di origini italiane Davide Tanasi, che ha deciso di approcciarsi all’argomento da un’angolazione totalmente nuova. Quella della scienza futuribile sfrutto delle odierne tecnologie computerizzate…