La squadra dei minatori del primo turno, non ancora spossati dalle dure fatiche della giornata, sembrò fermarsi d’un tratto, come percorsa da un brivido di assoluta pertinenza situazionale. “L’orologio biologico non sbaglia mai!” era solito enunciare il cugino Jack al sopravvento del rosso solare, con il suo marcato accento della puntuta penisola meridionale. In questo Momento, Adesso, Ora, era venuto il momento. Di appoggiare temporaneamente i picconi. E mettersi tutti quanti a mangiare. Così poco prima di udire il familiare richiamo della pausa, comparve il cesto coperto da un telo ed appeso alla corda nel tunnel dell’ombelico verticale. La presa d’aria e pertugio dal tetro lucore da cui, di tanto in tanto, venivano liberati i canarini. E da cui adesso giungeva il grido, acuto ma musicale, delle mogli e figlie all’altro capo della massa indivisa della vecchia montagna: “Oggie! Oggie! Oggie!” Pace, sollievo, profumo di casa. Ed oggie che furono tirati dall’audace contenitore, uno alla volta e distribuiti tra gli uomini da un capo all’altro dell’antro scavato con la forza delle loro stesse mani. Per poi rispondere “Oi! Oi! Oi”, il concordato segnale, ovvero, necessario affinché le donne potessero tirar su di nuovo il vimini consacrato. Ma qualcosa d’insolito avrebbe colpito, in questa sequenza, gli uomini avvezzi soltanto alla vita di superficie: giacché ciascun scavatore, piuttosto che afferrare tranquillamente il fagotto di carne o verdura costituente il pasto tradizionale del suo mestiere, lo teneva da un lato, avendo cura di toccare il meno possibile la crosta di pasta frolla che costituiva l’involucro del ripieno. E così al compiersi dell’atmosfera conviviale, completato il breve ancorché lauto pasto, ciascuno di questi “cugini” (erano tutti parenti, laggiù, e poco importava dell’altrui discendenza) sollevava l’ultimo pezzo del proprio pasty, pronunciando qualcosa d’inaudibile soltanto con il movimento delle labbra. Quindi lo gettava nel buio di uno scarico dei materiali, misteriosamente interconnesso al sofisticato reticolo dei tunnel del livello inferiore. E se soltanto avessimo avuto il potere sovrannaturale, in quel solenne momento, di udire la voce di ognuno, avremmo udito la ripetuta locuzione: “Un morso per il knocker, un boccone per il tommyknocker. Che possa preservarmi fino alla fine del turno e nel prossimo a venire.”

Usanza folkloristica, di sicuro. Semplice scaramanzia apotropaica cui nessun individuo dal senso pratico, come necessariamente doveva essere chi lavorava nelle profonde cave di estrazione dello stagno in epoca pre-moderna poteva realmente credere nel profondo del proprio Io razionale. Benché i praticanti di tale ambito, ciascuno concentrato nel fare la propria parte, fossero soliti udire comunemente quel suono battente, un colpetto ripetuto nell’oscurità tenebrosa in fondo alla galleria, che tanto spesso si palesava qualche attimo appena prima della catastrofe da cui conseguiva il crollo. E non era difficile convincersi che fosse davvero un qualche tipo di creatura sovrannaturale a produrlo, con l’intento di proteggere coloro che gli rendevano omaggio, rispettavano le leggi della ragionevolezza e della natura, non tradendo i compagni, non rubando al prossimo, lasciando sempre un po’ di minerale al termine della vena, affinché il knocker potesse gloriarsi anch’egli del necessario ritrovamento di quel tesoro. Giacché dall’analisi introspettiva della questione, gli uomini della Cornovaglia furono sempre certi di una cosa, sopra ogni altra. Chiunque abitasse nel sottosuolo delle miniere, poteva essere soltanto un loro collega. E per quanto contenuta nelle dimensioni, il che spiegava la sua natura inerentemente furtiva, perfettamente attrezzato con strumenti di piccola ma formidabile fattura…

gallerie

Zimoun e l’indeterminazione acustica di una sinfonia di oggetti del quotidiano

Non è particolarmente insolito decidere di mantenere al centro dei propri pensieri condizioni o circostanze memorabili della propria infanzia. Incluso il soprannome scelto, in questo caso dai coetanei con cui trascorreva liete giornate a Berna, Svizzera, per colui che in seguito sarebbe diventato il più encomiabile, citato demiurgo delle sinfonie corali prodotte dalla chincaglieria del mondo. Non possiamo dire di conoscere d’altronde quale sia il significato di quel termine, Zimoun, mentre molto più condivisibile risulta essere l’altro residuo di quell’epoca, così frequentemente citato da costui in occasione delle plurime interviste rilasciate nel corso degli ultimi vent’anni: la grande stufa che lo affascinò all’interno della casa dei suoi genitori. Oggetto oblungo di metallo lucido, il cui rombo sostenuto, ed il ticchettio prodotto al cambio di temperatura, diventarono per lui l’equivalenza di un potente sentimento, ovvero la profonda risultanza di trovarsi avvolto da uno spazio, la sua musica, l’odore e l’imponenza dei mutamenti. Così che, crescendo, pur senza posizionarsi come il ricevente di un’educazione artistica formale, egli avrebbe elaborato nella propria mente un metodo per scorporare e interpretare il mondo. Forse il più difficile tra i molti, questa costruzione di complesse installazioni artistiche, destinate a diventare benvolute dalle mostre, gallerie e spazi museali di ben oltre la metà del mondo. Attraverso l’evoluzione progressiva di una tale tecnica, difficile da ricostruire nonostante la pesante complessità delle disquisizioni pseudo-biografiche che lui stesso, o altri, si sono preoccupati d’inserire su Wikipedia, tali opere si sarebbero così guadagnate alcuni fattori estetici ricorrenti: l’utilizzo privilegiato di materiali di recupero o similari, la modularità ripetuta in grado di portare solamente in apparenza alla monotonia, la produzione auditiva di un chiacchiericcio di suoni stocastici, inerentemente difficili da prevedere. Ancorché lo stesso Zimoun ami ripetere che la sua arte non produce meramente musica, costituendo più che altro l’effettiva comunione delle percezioni sensoriali sovrapposte, perciò quello che si sente, assieme a quelle immagini tracciate dalle luci ed ombre, costituiscono elementi a pari merito importanti di un processo la cui complessità trascende il singolo momento. Evolvendosi attraverso profusioni caotiche soltanto in apparenza…

Perché la strada per il formicaio di un albero passa per la testa dei suoi soldati

L’utilizzo tattico delle strettoie può servire come linea divisoria tra l’opzione di condanna e un’opportunità di sopravvivere, unite e forti più che mai, all’assalto dell’ennesimo nemico della società Interna. Questo il credo reale e tale il compito affidato ripetutamente da colei che regna presso il centro della collettività indivisa, creando uova a profusione e grazie ad esse, un valido futuro per le suddite create con la sacrosanta programmazione di proteggere lei stessa e il mondo. Ma ci sono molti modi per servire l’idolo vivente: chi raccoglie, chi accudisce, chi cataloga risorse nei serbati luoghi occulti tra la grana più profonda dell’arbusto residenziale. E chi ne chiude, con la propria stessa testa, le rotonde vie d’accesso che non sono certo dei portoni. Bensì piccole botole con porte trappola, dove la trappola in questione, a ben guardare, è il cranio discoidale di una singola, zampettante creatura. Naturalmente non saresti incline a giudicare un pesce dalla sua capacità di correre. O una testuggine di terra per quanto riesce a volare. Laddove nel caso della formica-tartaruga, è del tutto ragionevole associarla al quadro architettonico che include cardini e maniglie, ovvero la varcata soglia che ogni giorno sorpassiamo molte volte, per entrare nelle abitazioni o stanze in cui portiamo a compimento i gesti dell’umana consuetudine civilizzata. Una porta può essere del resto molte cose. Proprio perché al tempo stesso, molte cose possono essere una porta, in una dimostrazione da manuale del metodo difensivo del nido, gergalmente noto nello studio degli artropodi come fragmosi.

Questa è la vicenda, già più volte ripetuta per il fascino che sembra caratterizzarla online, degli imenotteri arboricoli dell’area sub-tropicale del Nuovo Mondo, scientificamente appartenenti al genere Cephalotes. Già da lungo tempo noti per l’imponente dimensione e forma suggestiva dell’esoscheletro corrispondente alla parte frontale, destinato soltanto nel 2016 ad essere effettivamente sottoposto ad uno sguardo più approfondito. Da parte di Scott Powell del Dipartimento di Biologia della GW University di Washington D.C, il primo a notare formalmente il modo in cui le abitazioni comunemente occupate da imenotteri di tale classificazione, ricavate da perforazioni precedentemente opera di scarabei sotto lo scudo vegetale della corteccia, avessero varchi d’ingresso con la dimensione e forma esatta della testa di coloro che avevano il compito di sorvegliarle.

O forse sarebbe più corretto affermare… Il contrario? Grazie a incalcolabili millenni d’evoluzione, realizzando quella prassi che prevede la conservazione delle specie tramite fenotipi ben calibrati sul bisogno di far passare un blocco tondo, in un buco quadrato. O piuttosto come nel caso specifico, impedire al becco di un uccello di riuscire a fare lo stesso…

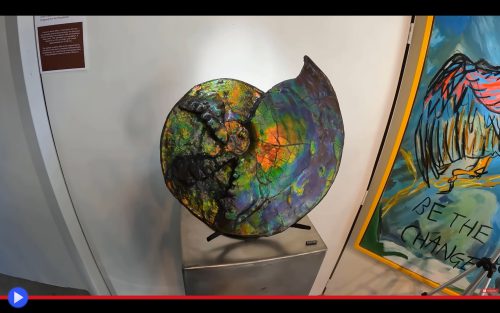

Camminando tra molluschi opalescenti: la maggiore collezione di ammoniti del Devoniano

Ben poca è la differenza, fondamentalmente, tra il particolare distretto della mente responsabile del fascino nei confronti delle gemme o tesori geologici e l’istinto naturale della gazza ladra. Uccello che raccoglie, in un certo senso colleziona tutto ciò che attira e può riflettere la luce, facendo di se stessa una magnate dell’aviaria società fluttuante. E se un tale pennuto ne potesse avere facoltà, non ci sarebbe alcun ostacolo capace d’impedirgli la creazione di un suo museo. Quel tipo di edificio o istituzione (di questi tempi, ne esistono anche di “virtuali”) in cui le cose possono essere posizionate sopra un piedistallo. O dentro una vetrina. Magari anche venire appese al muro? Affinché un maggior numero di menti possano restarne in qualche modo cambiate. Grazie alla coscienza di quanta bellezza o singolarità persiste nella progressione delle epoche consecutive. Ogni spazio dedicato alla bellezza è d’altronde la diretta conseguenza dell’ambiente in cui ha trovato collocazione. Così non c’è molto da meravigliarsi se una galleria come la Granada di Tucson riesce a costituire, sotto numerosi punti di vista, l’opportunità migliore di conoscere l’aspetto di uno dei reperti più notevoli della Preistoria; il tipo di conchiglie fossilizzate, concentrate primariamente nell’area delle Montagne Rocciose, che hanno visto la propria fossilizzazione giungere a coronamento nell’involucro di vere e proprie pietre preziose. Un misto, in altri termini, di calcite, silice, pirite e la stessa aragonite del guscio dell’animale, raggiungendo un tripudio di colori non dissimile da quello di un opale, a cui viene spesso e per l’appunto paragonato. Se non si usa in modo ancora più diretto, l’espressione di ammonite iridescente, dal nome di quel tipo di mollusco superficialmente simile agli odierni nautiloidi, pur essendo geneticamente molto più prossimo a polipi, seppie o calamari. Per quanto ci è stato dato di comprendere, per lo meno, a partire dalla pletora di fossili trovati a partire dalle epoche del Mondo Antico, durante cui vennero associati linguisticamente alle corna da ariete del Dio supremo, Zeus Ammon. Benché tutti gli studiosi sapessero, o quanto meno fossero convinti, che il tipo di esemplare maggiormente diffuso, simile a una spirale bitorzoluta, dovesse necessariamente appartenere a un serpente arrotolato su se stesso. L’esempio pratico, e del tutto apprezzabile, di come anche la natura desiderasse un aspetto notevole e una degna sepoltura per coloro che lasciavano per sempre la schiera dei viventi. Il che non costituiva altro, a conti fatti, che l’inizio di un processo destinato a durare fino a 400 letterali milioni di anni, dall’evento sconosciuto che portò all’estinzione di questi abitanti degli abissi chiamato estinzione del Cretaceo-Paleogene, fino all’accumulo di strati successivi di sedimenti ed altri materiali, validi a creare in particolari circostanze quella che trova l’appellativo, per l’appunto, di ammolite o versione imprescindibilmente magnifica delle spoglie mortali di partenza. Qualcosa di assolutamente degno, a suo modo, di essere venerato…