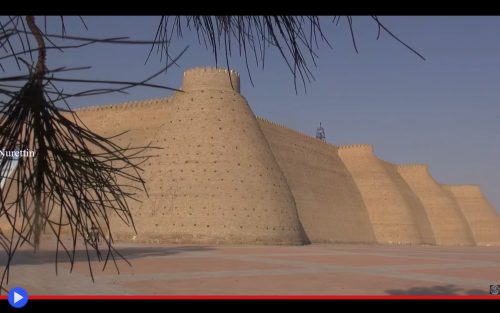

L’ultimo discendente di Genghis Khan insignito del potere temporale di una nazione scrutò con sdegno i postulanti che gremivano la piazza posta all’ombra delle sue mura merlate. Ben stretto nella mano destra aveva il manico della frusta di cuoio e legata in vita la scimitarra ingioiellata, simboli e prerogative dei suoi doveri, in primo luogo verso Allah, quindi gli antenati della dinastia Manghit e soltanto in terza posizione il popolo d’ingrati a cui aveva elargito la propria saggezza, competenze e il buon governo di quasi una decade trascorsa sul trono dell’emirato. “Ho scacciato la corruzione, ho reso sicure queste strade, ho incentivato i commerci riducendo le tariffe ed istituendo un sistema di tassazione più giusto. E questo è i loro modo di ricompensarmi?” L’anziano visir dalla lunga barba ed il turbante bianco, scrutando l’espressione del suo signore, provò in quel momento un senso di preoccupazione profonda. Conosceva quell’atteggiamento ed aveva visto a quali scelte poteva condurre, già nel padre dell’attuale governante di Bukhara, ‘Abd al-Ahad Khan: “Supremo tra i sapienti, insigne astronomo della nostra Era, ascoltate in questo giorno il mio consiglio. La delegazione che state scrutando è un mero tentativo di ottenere le vostre grazie. Essi non sono ancora pronti per lo scontro armato. Fate accompagnare i rappresentanti degli Mladobukharan nella sala delle udienze ed ascoltate le loro richieste. Una, due concessioni prive d’importanza ci permetteranno di guadagnare tempo. Avremo modo di trovare nuovi alleati e la stabilità del regno ne uscirà rafforzata.” Sayyid Mir Muhammad Alim Khan, nelle sue lunghe ed eleganti vesti fiorite, batté le palpebre per una, due volte. Per un paio di minuti sembrò immerso in un profondo stato di meditazione. Quindi si voltò con enfasi verso l’alta porta monumentale dell’Arca, da cui pendeva l’orologio fatto costruire dal suo predecessore del XVIII secolo, Nadir Shah. Allora l’anziano consigliere chiuse gli occhi, poiché sapeva che aveva fallito. Tutti a corte conoscevano la storia, per non dire parabola di Giovanni Orlandi. “Questi… sedicenti giovani di Bukhara hanno impiegato una parte di gran lunga eccessiva della nostra giornata. Così come il costruttore di quel meccanismo per segnare il tempo venne messo a morte, avendo rifiutato di trovare la salvezza e per bevuto il vino proibito, che costoro conoscano la nostra ira!” Schiocco di frusta. “Guardie! Disperdete la folla.” Due ore dopo, i canali dell’antica e magnifica capitale dei Bukhar Khudah, supremi signori dell’Asia Centrale, si sarebbero riempiti di una certa quantità di corpi esanimi, alcuni bastonati gravemente, altri non più in grado di partecipare al mondo ed alle attività dei viventi. Due mesi dopo la notizia della trattativa fallita avrebbe raggiunto la città di Mosca. Due anni dopo l’Armata Rossa, avendo recentemente spodestato le strutture di potere degli Zar ormai decaduti, avrebbe occupato quella stessa piazza, dando l’ordine di bombardare l’arca e tutti i ribelli realisti che si trovavano asserragliati all’interno. Ma l’emiro, il suo visir, le numerose mogli e figli erano già fuggiti da tempo a Kabul, in Afghanistan. Dove avrebbero trascorso, in relativa pace e contemplazione, il tempo che gli rimaneva da vivere su questa Terra.

Ne uscì gravemente danneggiata, la metropoli dell’Asia che il diplomatico britannico Fitzroy Maclean avrebbe descritto nel 1938 come “In alcun modo inferiore, nella sua suprema magnificenza, alla migliore architettura del Rinascimento Italiano”. Ma nulla avrebbe potuto scuotere, o in alcun modo distruggere, la formidabile struttura dell’Arca. Una fortezza distrutta e ricostruita tante volte, che ormai le macerie stesse dei secoli erano entrate a far parte dei suoi bastioni. Le cui torri bombate sorgevano, come altrettanti termitai abbarbicati sulla cima di una montagna…

viaggi

La strana pace di una torre che si eleva dal rigido conformismo dell’architettura giapponese

Uno dei principali punti di riferimento storici della città di Tokyo, frequentemente al centro delle cartoline e riprodotto in infiniti gadget, guide turistiche e memorabilia, è la torre Eiffel. Non in senso letterale, laddove la struttura costituisce essa stessa un’allusione, l’allegoria tangibile della necessità di avere un trampolino sopraelevato per le comunicazioni via radio. Unito al desiderio di un qualcosa che fosse al tempo stesso memorabile nella spezzata linea dello skyline cittadino. Bianca e rossa, e interessante nella forma, essa non mantenne tuttavia l’esclusività di essere la sola rilevante struttura paraboloide del Giappone per più di 18 anni. Quando qualcosa di simile, ed al tempo stesso drammaticamente diverso nel suo sghembo candore, sorse presso la località di Tondabayashi, un sobborgo periferico della grande città di Osaka. Metropoli da sempre contrapposte, tali due, nell’ideazione di uno stereotipo del centro urbano giapponese e le priorità delle rispettive amministrazioni contemporanee, ma mai poste drammaticamente agli estremi come nella specifica interpretazione di questa tipologia di strutture. Così come la TT risulta essere utilitaristica e ragionevolmente funzionale, si capisce già dal nome simile a una dichiarazione d’intenti che qui siamo d’innanzi ad un qualcosa di totalmente diverso: Chōshūha Bankoku Sensō Giseisha irei dai heiwa kinen tō (超宗派万国戦争犠牲者慰霊大平和祈念塔) Ovvero “Cenotafio a torre senza denominazioni per le vittime di guerra con lo scopo di pregare per la pace” che si dimostra per l’appunto essere un vero e proprio monumento, costruito da un’organizzazione privata, per lo scopo di aumentare la somma positiva del karma del mondo. E proprio in funzione di ciò, rispondente a crismi estetici del tutto privi di precedenti. Il misterioso committente in questione infatti, di cui non si parla quasi mai nelle guide turistiche o gli elenchi delle attrazioni locali, altri non sarebbe che il terzo capo ereditario di una singolare religione ispirata al Buddhismo Zen, dedicata al culto della vita come forma d’arte il cui nome è Perfect Liberty Kyōdan (教団) o il Culto della Pace Perfetta. Abbastanza coerente nella sua dichiarazione programmatica, e dotata di risorse finanziarie presumibilmente grazie all’elargizione dei propri membri, da acquistare negli anni ’70 uno spazioso lotto di terra nella rilevante località, accedendo alla prerogativa tipicamente nipponica di costruirvi sopra qualsiasi cosa possa passarti per la mente. Ovvero in questo caso, la trasposizione all’altezza di 180 metri di una particolare scultura in argilla intitolata “La verità è tutt’uno” creata dal secondo sommo sacerdote, Tokuchika Miki. Una creazione imponente, strutturalmente insolita e nell’opinione di alcuni vagamente simile ad un bizzarro termitaio poligonale, che sembra fare della propria irregolarità un punto di forza. Al punto da offrire un singolare punto di rottura con qualsiasi equilibro visuale dell’architettura contemporanea, in cui nulla tende ad essere un’allegoria, lasciando tale prospettiva d’intenti al mondo meramente confinante dell’arte senza uno scopo. Ma quale sarebbe il modo giusto di costruire un monumento, esattamente, quando l’obiettivo che persegui è commemorare le vittime di tutte le guerre?

Il castello di Stobnica, enorme albergo medievaleggiante nel voivodato

L’esigenza di proteggersi dai predatori, saccheggiatori, conquistatori ed estremisti di varia natura ha portato nei secoli alla costruzione di alcune delle strutture più notevoli nella storia dell’architettura. Capaci di svettare con formidabile imponenza, molto prima che l’invenzione del cemento armato potesse rendere una tale qualità comune quanto l’aria che respiriamo. Non è per questo una carenza tecnica, di porre in essere qualcosa di simile ed al tempo stesso più imponente delle opere degli antichi sovrani o proprietari del feudo, a fermarci, bensì l’apprezzabile assenza di una ragion d’essere nell’era per lo più civilizzata dei nostri giorni. E se del resto a una fazione organizzata dovesse venire voglia di violare il nostro forte, oggi esistono elicotteri, esplosivi, cannoni dall’incalcolabile potenza d’assedio. Immaginate perciò la sorpresa degli abitanti del villaggio di Stobnica, sui margini della principale foresta relativamente vergine rimasta entro voivodato della Grande Polonia, nello scorgere un torrione alto 50 metri fare capolino oltre le cime degli alberi, appena qualche settimana dopo l’erezione di una gru del tipo utilizzato normalmente per la costruzione dei grattacieli. Con grande risonanza mediatica (poteva essere altrimenti?) Ed immediate voci di corridoio, in base a cui lo sproporzionato complesso in costruzione dal 2015 sopra l’isola artificiale in un laghetto vicino, facente parte del complesso sistema idrografico del bosco di Notecka, dovesse costituire una sorta di emblema appariscente, o magnifica residenza estiva, della famiglia del recentemente scomparso miliardario Jan Kulczyk. Forse persino il suo mausoleo. Come ogni altra strampalata teoria popolare, tuttavia, non ci sarebbe voluto molto affinché la stampa generalista si affrettasse a smentirla nella sua costante ricerca di uno scoop, attribuendo effettivamente l’opera all’imprenditore immobiliare Dymitr Nowak, presidente della società JDT nonché figlio del facoltoso fondatore dell’azienda di abbigliamento Solar Company SA. Per ragioni… Ad oggi non ancora dichiarate, sebbene non ci voglia molto ad applicare l’uso della logica all’intera faccenda, immaginando una cittadella fortificata con 46 alloggi, in assenza di bandi di reclutamento per le compagnie armate prima dell’arrivo dei barbari da Oriente, come un qualche tipo di struttura ricettiva o di albergo. Mentre nel corso degli ultimi anni l’improbabile costruzione continuava a crescere fino all’aspetto attuale, non così lontano da quello dell’inaugurazione prevista entro l’anno 2025, esattamente una decade dopo la posa della prima pietra. E l’inizio delle polemiche, tutt’altro che ingiustificate…

Il vermiglio Theyyam, estasi danzante delle 456 divinità indiane

Che cosa sareste disposti a perdere per essere temporaneamente di più, vivere più intensamente, provare sentimenti maggiormente intensi di qualsiasi altro abbiate mai sperimentato prima di quel momento? Non si tratta di domande superflue, né passibili di esser poste alla leggera. I praticanti dell’antica arte drammatica Theyyam, ben oltre il concetto stesso di teatro meramente usato come forma d’intrattenimento, rinunciano prima di ogni rappresentazione alla propria stessa umanità. E non sempre gli viene permesso, al termine, di ritrovarla a pieno titolo ed usarla come un compasso per ridisegnare il cerchio della propria quotidianità esistenziale. Guardateli per questo volteggiare, tramite i filtro (o forse sarebbe calzante affermare, all’interno) dei monumentali costumi utilizzati per rendere interpretare la venuta tra la gente di alcuni degli esseri supremi dell’eterogeneo subcontinente. Poiché qui siamo, è importante specificarlo, presso il Therala sulle coste del Malabar, dove la densità di Dei e dei culti a loro dedicati supera persino quella dei villaggi, permettendo la frequente associazione di un episodio mitologico alla fondazione di una singola famiglia o dinastia ormai estinta. Come viene fatto enfaticamente ricordare, con egual dose di spettacolarità e riverenza, dai mistici dervisci dall’improbabile imponenza, mentre ricevono il supremo dono di entrare in contatto diretto con colei o colui che desidera sperimentare brevemente la vita terrestre. Un approccio alla questione che potremmo definire, senza dubbio, caratterizzante; poiché il Theyyam, un termine che significa letteralmente “divino” costituisce a tutti gli effetti non soltanto un atto di venerazione, bensì la possessione sciamanica e cessazione della rilevanza dell’ego. Mentre coloro che lo effettuano diventano, per tutto il tempo necessario, dotati della capacità d’influenzare la progressione karmika degli eventi.

È una cosa estremamente memorabile a vedersi. Ciascuna delle persone incaricate di eseguire i passaggi necessari all’esecuzione del rituale ha ereditato, tramite molteplici generazioni o un continuativo impegno dimostrato a partire dall’età massima di 6 o 7 anni, le capacità necessarie a rendere l’effetto di trovarsi al cospetto di un essere pressoché onnipotente. Il che presuppone, molto prevedibilmente, una precisa e complessa preparazione, che inizia dal momento in cui, un paio di settimane prima del giorno fissato, il danzatore rigorosamente di sesso maschile si astiene dal fumo, l’alcol, i litigi o i cattivi pensieri. Comportandosi a tutti gli effetti come un asceta, mentre cerca e trova la concentrazione necessaria a trasformarsi. Il che avviene in un momento estremamente preciso, molto spesso ma non sempre parte della parte pubblica della sua esperienza: mentre osserva immobile lo specchio, pensando al proprio ruolo transitorio nell’immensità dell’Universo conosciuto o teorizzato nello scorrere dei millenni. Quando all’improvviso avverte, come da copione, di essere tremendamente prossimo a perdere il controllo…