In un discorso idiosincratico sull’eleganza, non sono sempre l’assenza del superfluo o la capacità di sottintendere concetti a creare l’atmosfera di ciò che può essere identificato come un modello. Ci sono modi utilizzati da chi “non ha bisogno” ed altri invece che utilizzano sentieri espliciti, aprendo la questione imprescindibile che porta i potenti ad essere diversi da chiunque altro. C’è chi segue la moda, in altri termini, e colui che la crea. E poi ci sono quelli per i quali non ha nessun tipo d’importanza ricondurre il proprio schema di valori a schemi di riferimento. La cui tesi operativa non rientra in uno stile ma piuttosto, l’eclettismo più sfrenato delle circostanze vigente. E non è noto esattamente quando, come o perché il Re Consorte del secondo paese iberico per dimensioni, Ferdinando II del Portogallo, ebbe l’occasione d’incontrare il geologo e ingegnere tedesco di ritorno dal Brasile, Wilhelm Ludwig von Eschwege. Né perché avrebbe scelto di assumerlo nel 1838 con le mansioni non esattamente coincidenti di architetto del Regno. Ma resta indubbio, a partire da quel singolo frangente, che due menti in grado di vedere il mondo nello stesso modo avrebbero potuto dare il meglio come tecnico e propositore di un capolavoro di mattoni e calce. Il singolo “castello”, poiché questo sembra sulla sua montagna che sovrasta la fiabesca Sintra, più bizzarro, variopinto ed a suo modo notevole del suo contesto culturale di appartenenza.

Ecco un paese, dunque, reduce dalle tribolazioni delle guerre napoleoniche e che con un sofferto decreto, aveva posto fine soltanto quattro anni prima alle pluri-secolari istituzioni degli ordini religiosi, giudicati ormai troppo influenti. Incline ad individuare collettivamente, nel catastrofico terremoto capace di devastare la capitale Lisbona una punizione divina per le proprie scelte politiche, oltre all’ormai nota spregiudicatezza coloniale delle sue province nei distanti quattro angoli del mondo. Evento storico, quest’ultimo, capace di distruggere in aggiunta il familiare complesso del monastero dedicato a Nossa Senhora da Pena, ovvero la Madonna, dai monaci di San Girolamo sopra la zona del Monte da Lua (Monte della Luna) un elevato promontorio a picco sull’Atlantico coperto da fitte foreste di querce da sughero, lecci e una straordinaria varietà di specie vegetali d’importazione. Allorché da un simile disastro, il sovrano avrebbe tratto ispirazione per la mistica rinascita di una forma mentis che taluni cominciavano ad immaginare, a ragionevole distanza dai valori tradizionalisti della Vecchia Europa. Il superamento della rigida accademia del neoclassicismo, per tornare all’ideale estetico di un tempo mistico, capace di completare e motivare la sua stessa narrazione inerente…

sovrani

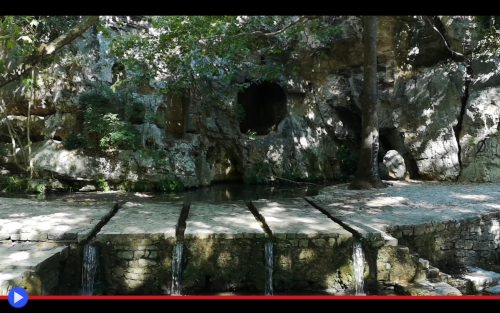

La spaventosa grotta oracolare di Trofonio, teatro per lo psicodramma del sottosuolo

Se il mondo terreno è la diretta risultanza di un sistema di regole e cause più o meno remote, complessivamente iscritte sulle pagine del Fato da una serie di divinità del tutto consapevoli e più o meno interessate alle tribolazioni umane, ne deriva che un preciso metodo pensato per interfacciarsi con queste ultime possa fornire indizi funzionali e approcci sistematici, capaci di aiutarci nelle nostre scelte quotidiane verso la realizzazione d’importanti aspirazioni ed obiettivi personali. Ciò fu la sostanziale base operativa in molte culture del Mondo Antico soprattutto occidentale, per l’istituzione di siti mistici ove il confine tra i due τόποι contrapposti dell’umano e il sovrannaturale diventava straordinariamente labile, permettendo a individui forniti del rilevante “dono” di abbandonarsi al flusso dell’ispirazione, in grado d’indicare grazie a profezie o visioni l’effettivo aspetto della Via intrapresa. O almeno, questo era l’approccio previsto dalla convenzione. L’esistenza di sacerdotesse o profeti adibiti a tale compito, come nei celebri oracoli di Delfi, Dodona e Cuma nei Campi Flegrei, rende legittimo il sospetto a posteriori, e possibilmente già nell’epoca tarda, che il messaggio riportato non fosse sempre l’effettiva risultanza di queste premesse, bensì un tentativo scaltro di manipolare menti deboli o eccessivamente rispettose delle tradizioni religiose coéve. Forse proprio in funzione di questo, l’unico dei siti in grado di continuare ad operare almeno fino al secondo secolo d.C, quando venne visitato e descritto dallo storico di epoca romana Plutarco, fu quello dedicato al culto ctonio del misterioso dio Trofonio della Beozia, l’unico capace di comunicare senza intermediario con i propri supplicanti. O almeno quelli tra coloro intenzionati ad affrontare una delle più terribili esperienze collegati a tale prassi, da cui si usciva tanto spesso cambiati nel proprio essere ed in grado ad un diffuso modo di dire, non più capaci di sorridere “alla stessa maniera”.

Ne parlò ancor più estensivamente Pausania il Periegeta (110-180 d.C.) nei suoi diari di viaggio confluiti nella Periegesi della Grecia, con trattazioni lunghe e approfondite dei molti luoghi eccezionali di questo antico paese, inclusa per l’appunto la fiorente cittadina di Livadeia, situata lungo il corso del fiume Ercina. Così chiamato per l’appunto, proprio dall’appellativo della ninfa o naiade con il mandato di proteggerlo, versione sottoposta ad apoteosi della figlia di Trofonio stesso, un celebrato eroe figlio del Sommo Zeus che aveva posto l’una sopra l’altra, assieme al fratello Agamede, le sacre pietre dell’Oracolo di Apollo dove la Pizia riceveva i propri vaticini allucinatori. Soltanto affinché i due ricevessero, come prima profezia divina, il mandato a realizzare con successo qualsivoglia desiderio per sette giorni successivi. Al termine dei quali, la loro vita s’interruppe all’improvviso e senza alcune possibilità di appello, da cui il detto “Chi è amato dagli Dei non vive mai eccessivamente a lungo.” Ma i miti greci come è noto sono molteplici e contradittori, per cui sussiste un’interpretazione alternativa di quel personaggio, alla base del suo approccio insolito, così notoriamente utile a manifestarsi e prevedere gli eventi futuri…

L’antico regno di navigatori che riportò giraffe in India, ed elefanti fino all’isola di Bali

Quando si parla dei palesi segni di contatto intercorso tra gli antichi e distanti imperi, siamo spesso inclini a immaginare l’opera di affermati esploratori o individui eccezionali, come i successivi e contemporanei Zhang He della Cina o Marco Polo dalla Repubblica Veneziana. A molto prima dell’epoca medievale, tuttavia, risalgono i ritrovamenti inconfutabili di monete romane nei distanti territori d’Asia, e viceversa oggetti provenienti da quel mondo e simili culture, nella zona d’interesse dei sette colli dove l’Urbe era stata fondata. E nessun nome di famosi ambasciatori, esploratori o mercanti che compaia tra le pagine dei resoconti storici e gli annali dei reciproci studiosi coévi. Questo perché statisticamente, nonché dal punto di vista logico, riesce difficile pensare che un singolo carico isolato possa aver fornito l’opportunità a specifici isolati oggetti, di attraversare intonsi più di venti secoli di storia e delle articolate tribolazioni umane. Non è forse più credibile pensare che per ogni pezzo di conio ritrovato, almeno mille abbiano attraversato i mari? E per ciascun bastoncino d’incenso, almeno diecimila?

C’è sempre almeno un singolo paragrafo dedicato nei comuni sussidiari, a tal proposito, alle trascorse imprese marinaresche dei Fenici, maestri del Mediterraneo dall’isola di Cipro fino alle Azzorre, nonché in base alle narrazioni di Erodoto il primo popolo capace di circumnavigare il continente africano. Laddove all’altro lato della civilizzazione, nella gestalt di culture che abitavano le coste di un altro mare interno, un simile consorzio di eminenti solcatori delle acque fecero lo stesso in un contesto strettamente collegato all’Asia Meridionale. Tale luogo era il Kalinga Sagar, oggi corrispondente al Golfo del Bengala, sebbene tale nome sia in effetti risalente alla venuta del colonialismo inglese ed i toponimi creati dagli occidentali. Laddove fin dall’epoca semi-leggendaria del poema indiano Mahabharata, ed attraverso un lungo periodo che si sarebbe esteso per circa migliaia di anni prima e dopo la nascita di Cristo, si era soliti chiamare tale massa d’acqua per associazione con la principale cultura e nazione dell’odierno territorio statale dell’Odisha/Orissa: il regno feudale, per l’appunto, di Kalinga. Ed è in effetti alquanto sorprendente, nonché illuminante rilevare quante poche fonti storiche e nozioni siano reperibili sull’argomento, forse a causa della conquista effettuata di queste terre nel terzo secolo a.C. da parte dell’imperatore Maurya Ashoka che le aveva sottratte alla precedente egemonia dei Nanda, dopo un significativo investimento in termini di risorse e vite umane. Per poi sceglierne di farne una semplice provincia tra le molte del suo dominio, destinato come gli altri a ricevere i pilastri incisi con i chiari editti e proibizioni del potere centrale. Sebbene i leggendari Sadhaba, gli “uomini onesti” dei mari, non avrebbero neppure allora, e per molti anni a venire, smesso d’imbarcarsi verso le remote terre conosciute dai loro predecessori…

Il mistero in bilico tra guerra e religione del castello sull’alta scogliera irlandese

Esiste all’insaputa di molti una precisa origine mitologica del popolo dell’Isola Verde, profondamente ispirata ai testi religiosi dell’epoca medievale. Redatto da una pluralità di autori dall’identità ignota, il Lebor Gabála Érenn (“Libro della Presa d’Irlanda”) narra dei sei gruppi di coloni che s’insediarono attraverso i secoli su questa terra, tra cui figurano i potenti Tuatha Dé Danann, druidi o stregoni destinati in seguito ad ascendere allo status primordiale di divinità pagane. Ma è la vicenda della quarta etnia in questa cronologia non del tutto verificabile, quella dei Fir Bolg, ad aver più lungamente colpito ed affascinato gli studiosi, grazie alla preponderanza di testimonianze archeologiche possibilmente riconducibili alla loro pregressa esistenza. Nel testo si narra dunque di questo popolo perseguitato a seguito della sconfitta dei predecessori Nemed ad opera degli agguerriti Fomori, e di come un gruppo sopravvissuto di appena 30 capi tribù fuggirono verso la Grecia, dove sarebbero rimasti per 230 anni fino a un’epoca grosso modo corrispondente a quella dell’Esodo Israelita. Per poi tornare finalmente alla loro nordica versione della Terra Promessa, che avrebbero nuovamente abitato suddividendola in cinque provincie. Ed in effetti molti sono i cathair o dún capaci di giungere ragionevolmente intatti fino ai nostri giorni, le loro fortezze circolari costruite principalmente con la tecnica dei muri a secco, da cui le disparate tribù avrebbero governato, non disdegnando di tanto in tanto di farsi la guerra. Ma c’è un luogo in particolare, situato sul bordo estremo di una tale civiltà a cavallo tra l’epoca del Bronzo e quella del Ferro, per cui aver partecipato direttamente a un conflitto sembra particolarmente improbabile. Chi avrebbe mai cercato di conquistare, d’altronde, l’isola costiera di Inishmore (antico irlandese: Árainn) erboso zoccolo calcareo formatasi nel Carbonifero, priva di particolari vantaggi paesaggistici o vantaggiose fonti d’irrigazione… Eppure sussistono ben pochi dubbi su come nel novero dei complessi militari in questione, nessuno raggiunga la grandezza, possenza e grandiosità monumentale di Dún Aonghasa dalla triplice cinta muraria che copre un territorio di ben sei ettari, la cui collocazione in cima a una scogliera situata a 100 metri sopra il mare è bastata a renderlo una delle mete turistiche più amate di tutto il paese, particolarmente tra le foto “da Instagram” in cui ci si avvicina con sprezzo del pericolo al ciglio del burrone, accantonando momentaneamente qualsivoglia remora o timore innato per le altezze vertiginose. Il che tende ad appiattire, tra i visitatori, la meditazione approfondita su un qualcosa che non può essere spiegato pienamente tramite l’approccio accademico che tende a trarre solide basi dalla convenzione…