Giunto in India meridionale dalla distante Persia nella prima metà del XV secolo, lo storico itinerante Abdur Razzak avrebbe scritto: “L’orecchio dell’intelligenza non ha mai sentito l’eguale della città di Vijayanagara, né la pupilla dell’occhio ha visto alcunché di equivalente.” Il centro urbano ed amministrativo di una sfera d’influenza tale da concedere ai suoi mercati e bazaar copiose quantità di spezie, ambra, pietre preziose, porcellana, pigmenti, mercurio, oro ed argento. Portando una spropositata quantità di navi ad approdare nel suo porto, provenendo in modo imprevedibile dai quattro angoli del globo. Tanto che in base alle stime attuali, durante il regno del potente Imperatore Deva Raya II, questo era probabilmente la seconda città più popolosa al mondo, dopo la metropoli cinese di Pechino. Una prosperità e ricchezza destinate a riflettersi nell’architettura di un livello senza precedenti, considerato il modo in cui l’esercizio del potere diventava il centro del prestigio di costui, che nel prosieguo del racconto viene descritto dal diarista come accompagnato ovunque andasse da una folta processione di soldati, funzionari e la cifra straordinaria di ben 4.000 regine. Ciò senza considerare l’essenziale apporto di quel tipo di animale il quale, in base alle tradizioni e associazioni folkloristiche dell’India medievale, più di ogni altro era considerato necessario a sottolineare il ruolo di assoluta preminenza del Raja. Il maggiore tra i mammiferi di terra, con il quale questo membro della dinastia regnante dei Sangama sembrava possedere un qualche tipo di affinità superiore ai suoi predecessori, visto il soprannome storico ad egli associato di Gajabeteegara o “Cacciatore di Elefanti”. Qui usati in forma di metafora, molto probabilmente, per i circostanti sultanati ostili al vasto regno di Karnata, inclini a batterne i confini e che poco più di un secolo dopo, sarebbero giunti a costituirne la condanna. Ma “Non qui e non ora” sembrava voler dire la stessa imponenza del palazzo imperiale, il suo quartiere femminile e l’adiacente spazio straordinariamente vasto, destinato ad ospitare la stessa espressione viva, plurima e imponente dell’ampia superiorità militare di quel popolo orgoglioso, lungamente indefesso.

Difficile immaginare, a tal proposito, una struttura archeologicamente integra più impressionante e distintiva di questo, con 110 metri di lunghezza suddivisi in 11 compartimenti, ciascuno dei quali sormontato da una cupola in alternanza liscia e ornata da scanalature geometricamente sovrapposte, tranne quello centrale, in cui l’elemento architettonico assume l’aspetto simile al frontone decorativo di un tempio. Sebbene un tipo di venerazione assai diversa fosse destinata a compiersi tra queste mura, del tipo esemplificato dai solidi anelli incorporati nelle camere per l’impiego di catene e le discrete porte a misura d’uomo previste sul retro dell’edificio. Da dove avrebbero potuto guadagnare accesso i praticanti del mestiere di mahut, anche detto addestratore, o esperto conduttore degli elefanti…

imperi

La capsula temporale serbata dal supremo sacerdote nel sepolcro peruviano dell’Oro

“Per volere degli Dei essi verranno sottoposti alla suprema punizione. Che il villaggio dei ribelli venga dato alle fiamme. Che i loro guerrieri versino il sacro fluido della vita come concime nei campi della valle. Che i capi siano separati dalle loro teste, per intercessione di Aia Paec, il Sommo Decapitatore.” I sudditi della città ai margini dell’arida radura pedemontana volsero lo sguardo al piedistallo in mattoni di fango, in base all’usanza dell’antico rito di condanna generazionale. Dove il sacerdote del Gufo, con la maschera e gli occhiali a nascondergli il volto, enunciava la sua parte, in attesa di passare la parola al riconoscibile rappresentante del suo mistico collega, il Serpente. Sotto il manto in scaglie e piume, egli diede seguito all’arcana enunciazione, mentre al centro della triade, il grande Re teneva in alto il suo pugnale dalla forma di una mezzaluna invertita, in grado di riflettere la luce come un tangibile frammento dell’astro solare stesso. I grandi orecchini, con rappresentazioni di uomini-giaguaro e cane a far da contrappunto all’ornamento nasale ricurvo, sopra cui trovava posto l’alto copricapo, simbolo supremo del suo potere. L’armatura costruita con tasselli del miglior argento, oro e rame a disposizione. Terminato il tempo delle semplici parole, egli si rivolse con un gesto verso il basso edificio presenziato dall’unica donna di quel mondo, che aveva assolto al compito di purificazione dei prigionieri. Trasportati al termine di una stringente fune, totalmente privi di vestiti, essi vennero spinti in ginocchio dai guardiani all’ombra dei padroni di un triste destino. Quando l’ombra della meridiana fu prossima a sparire al del tutto, il coltello del sovrano era ormai sopra la testa della prima vittima sacrificale. Con un grido attentamente modulato, venne dato il segnale. E il sangue iniziò a scorrere, copioso.

È la narrazione di cui siamo meglio a conoscenza, forse la più importante di tutte, nella ritualità e celebrazione religiosa del popolo dei Moche, il cui dominio culturale, se non politico da un punto di vista tradizionale, si estese tra il secondo e il nono secolo d.C. in un territorio grosso modo corrispondente alla parte nord-orientale dell’odierna nazione peruviana. Testimoniata non mediante un resoconto scritto, giacché alcun tipo delle loro immanenti codifiche del linguaggio è giunta intatta fino ai nostri giorni, quanto grazie a nette raffigurazioni negli oggetti rituali, sui recipienti di terracotta o ancora tecniche d’incisione e bassorilievo sui metalli, che lavoravano con un grado di perizia molto superiore alla media dei loro vicini sudamericani. Ma forse la più chiara e completa prova di quel mondo, della sua precisa crudeltà ed il modo in cui venivano condotti gli affari di stato, può essere individuata nel singolo ritrovamento archeologico di quell’intera area geografica, denominato in modo metaforico come il Tutankhamon sudamericano. Soprattutto per la fortunata contingenza, che avrebbe permesso ad una serie di tombe particolarmente importanti risalenti al 700 d.C. di sopravvivere intatte dalle predazioni dei ladri, fino al 1987 quando, per una serie di sinergie e convergenze, eminenti addetti del mondo accademico ebbero l’entusiasmante occasione di riportarle alla luce…

L’eredità sasanide del più spettacolare arco di mattoni costruito nel Mondo Antico

Essere un cittadino dell’Impero Romano d’Oriente costituiva un vantaggio sia dal punto di vista amministrativo che culturale, capace di rendere i prestigiosi membri di quell’universo i promotori di precisi standard di organizzazione che ispiravano ed affascinavano le altre civiltà coéve. L’arrivo delle legioni, in modo particolare, successivamente alle battaglie e l’attrito proveniente dall’occupazione militare, iniziavano in base a una prassi collaudata a costruire strade, nuove infrastrutture, diffondere la conoscenza nell’impiego delle suddette al fine di semplificare e migliorare la qualità della vita. Non capitava molto spesso, d’altra parte, che i portatori delle Aquile restassero del tutto senza parole, poco dopo l’ingresso all’interno di una roccaforte nemica. Come quando Flavio Eraclio I di Bisanzio nel 627, analogamente a quanto fatto dai suoi antichi predecessori d’Occidente, accerchiò i Persiani che avevano attaccato Costantinopoli, fino ad assediarli nella loro capitale Ctesifonte. Ed attraverso l’uso della superiore tecnologia e pazienza posseduta dalle proprie armate, vide i propri emissari fare un ingresso trionfale oltre le mura da cui avrebbe tratto origine un vantaggioso trattato di pace con la dinastia di Sasan. Eppure quelle invicte armate nel proprio trionfo, mettendo per la prima volta piede nel palazzo del re persiano Cosroe II, non poterono fare a meno di guardare in alto rimanendo totalmente senza parole. Mentre scrutavano coi propri occhi la singola costruzione che neppure l’Urbe stessa, in tutta la sua magnificenza, avrebbe mai potuto vantarsi di possedere. Immaginate una struttura alta 37 metri e larga 26, il cui spazio principale risulti essere del tutto vuoto. Un ingresso ad arco in parole povere, tipicamente rappresentativo della sala delle udienze nell’architettura iranica e che oggi viene definito iwan, da un potenziale slittamento etimologico dalla parola apadana. Incorporato nella facciata di un gigantesco edificio, attraverso il quale venivano fatti passare i visitatori con l’intento molto pratico d’incutere sopra le loro teste un incombente senso di soggezione. Obiettivo tipico dell’architettura al servizio del potere assoluto, che qui veniva d’altra parte elevata al rango di una vera e propria arte. Per volere e in base alle precise direttive di un imprecisato membro di quel clan regnante, dando luogo ad uno dei più significativi fraintendimenti dell’architettura dei popoli del Golfo Mediorientale. Giacché in maniera senza dubbio sorprendente, soprattutto visto il contesto assai documentato di quell’importante regione, ad oggi non sappiamo quale possa essere precisamente l’anno, e neppure il secolo della sua svettante edificazione. Con le due principali attribuzioni interconnesse alle figure di altrettanti, cronologicamente distanti sovrani…

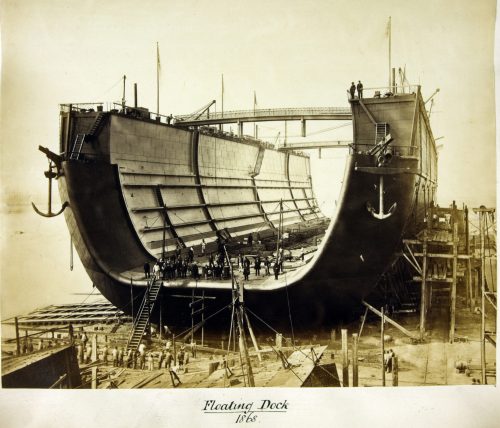

Il colosso d’acciaio rimorchiato nell’Atlantico per mantenere operative le navi di Sua Maestà

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…