Se lo spazio fosse veramente “vuoto”, che cosa impedirebbe ai nostri occhi di vedere l’infinito? Verso i limiti delle galassie ed oltre, fino al confine esterno che può essere teoricamente occupato dalla materia. Ma il vuoto assoluto non ammetterebbe nulla, neppure l’esistenza dello spazio. E dunque fu l’astronomo di Potsdam Johannes Hartmann, già nel 1904, a ipotizzare la presenza di un qualcosa di sospeso tra gli oggetti solidi ed incandescenti, il pulviscolo della creazione senza tempo. Mezzo interstellare, saremmo giunti in seguito a chiamarlo, utilizzando un termine coniato dal grande filosofo naturale del XVII secolo, Sir Francis Bacon. Ma conoscere empiricamente un qualcosa, dalle linee spettrografiche misurate dai telescopi, e vederlo fisicamente con i propri occhi, non è propriamente la stessa cosa. Sarebbe toccata soltanto a John Charles Duncan, esattamente 16 anni dopo, l’opportunità di scorgere per primo un’ombra amorfa sul fotogramma registrato dall’Osservatorio del Monte Wilson, simile alle affusolate propaggini di una medusa. O il tipo di formazione estrusa, che tipicamente si protende dal pavimento calcareo di un caverna. Naturalmente, non fu possibile a quel tempo approfondire oltre la questione. Ne trasformare la vaga ed offuscata immagine in qualcosa d’apprezzabile dal senso comune, neppure tramite l’attenta elaborazione da parte di un artista. Ci sarebbe voluto quasi un secolo affinché il più avanzato telescopio mai costruito dall’uomo, trasportato fino alla bassa orbita terrestre nella capiente stiva dello Space Shuttle, fosse puntato quasi casualmente nella stessa regione del cosmo. Ottenendo immagini che avrebbero sfidato la portata stessa dell’immaginazione umana. Il nome gli fu attribuito pressoché immediatamente, non per l’iniziativa di un singolo ma per quanto ci è offerto di presumere, grazie al comune accordo degli addetti alla missione cinque anni dopo che la super-telecamera spaziale aveva cominciato a trasformare la nostra percezione dello spazio esterno. I Pilastri della Creazione debuttarono in tal modo, il primo aprile del 1995, con riferimento ad un celebre sermone del predicatore battista Charles Spurgeon: “L’infinito è diventato un neonato; Colui, sulle cui spalle poggia l’Universo, che a sua volta è poggiato al seno di sua madre; Colui che ha creato ogni cosa, e sorregge i pilastri della creazione, è adesso diventato così debole da dover essere portato da una donna!”

Ma il doppio senso interpretativo era persistentemente in agguato. Poiché la creazione nel presente caso più che agire come causa, costituiva l’essenziale effetto dell’abnorme e indefinibile ammasso di materia. Forse una delle più impressionanti, e senz’altro la più celebre, di tutte le forge stellari a noi note…

grafica

Il sogno digitale della belva da un milione di pseudopodi

Perennemente in agguato ai margini del campo visivo i lupi attendono il momento di varcare il grande flusso delle informazioni. Comparendo, con la ritmica movenza delle loro zampe, al centro dell’inquadratura dei nostri monitor, finestre preoccupanti verso un mondo carico di forme prive di un significato del tutto chiaro. Questi esseri d’altronde, questi canidi incorporei senza coda né una testa propriamente definita, possiedono all’interno la scintilla dell’ibridazione delle forme, comune al grande tomo delle bestie fantastiche come al bestiario mitologico del Medioevo. Quel quantum ponderoso, l’origine profondamente insostanziale, che taluni sono soliti chiamare “il sonno” della ragione. Non c’è un granché d’onirico, d’altronde, nell’esempio di super-carnivoro (o iper-erbivoro agguerrito?) che ha recentemente ricevuto una porzione non indifferente dell’attenzione collettiva di Instagram, mentre deambulava in quella che poteva sembrare al primo sguardo una foresta da caratteristiche per nulla inusitate. Fatta eccezione per il piccolo dettaglio della “cosa” che si aggira in mezzo agli alberi, un quadrupede sinuoso, chiaramente predatorio, dall’aspetto morbido e possente, stranamente flessibile nella sua armonia incombente. La testa priva di occhi come un quella di un lombrico, le ali che ricordano in effetti delle pinne per uso sottomarino, a meno di voler usare come termine di paragone gli angeli mostruosi descritti nell’Apocalisse dell’apostolo Giovanni. Gli arti, la schiena, la coda ricoperti da molteplici… Tentacoli, del tipo che associamo in base a immagini pregresse al corpo frutto dell’evoluzione dei miriapodi o dei vermi abissali. Così come possibilmente fatto dal creatore consapevole di tutto questo, nient’altro che il celebre artista digitale, scenografo, animatore di origini tedesche Tobias Gremmler. Un vero e proprio gigante nella storia delle arti visuali contemporanee, attivo fin dagli albori di questo ambito negli anni ’90, condotte nel qui presente breve esperimento su Internet fino ad una delle sue iterazioni più estreme. Come palese per chiunque abbia già conosciuto o immesso ad oggi dei mandati all’attenzione dell’intelligenza artificiale, intesa nel presente caso come il nuovo trend dei generatori d’immagini al servizio del pubblico divertimento immaginifico (e non solo). Il cui occhio probabilmente non esiterà nel riconoscere talune corrispondenze metodologiche soglia del possibile ed aspetto del prodotto visuale finale. Possibile che la mente artificiale abbia dunque, in questo caso, elaborato dei concetti oltre che i meri vertici della figura digitalizzata in tre dimensioni? Ogni mistero ha una risposta ma, come sappiamo molto bene, necessità per prima cosa di essere appropriatamente contestualizzato…

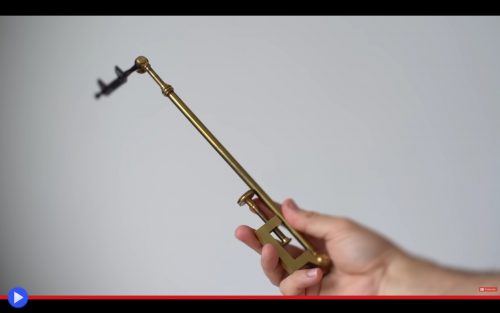

La camera lucida, ultimo scalino tecnologico prima dell’invenzione della fotografia

È una fondamentale idiosincrasia della società contemporanea, nonché prova pratica dell’influenza delle immagini fittizie sul nostro stile di vita, se dinnanzi ad una scena o luogo memorabile, c’è sempre un’alta percentuale di persone che l’osservano mediante un’interfaccia tecnologica intermedia. L’oggetto creato per immortalare ciò che siamo indotti ad osservare, incorporandolo all’interno di pellicola, rullino o scheda di memoria in silicio e plastica, diviene in questo modo anche un’affettazione, ovvero il metodo per connotare l’effettiva acquisizione esperienziale degli eventi. E quante volte, nella comunicazione fatta di stereotipi del buon pensiero, ci siamo sentiti ripetere o abbiamo pronunciato noi stessi le seguente parole: “Metti giù quel cellulare/fotocamera ed osserva, vivi, affidati alla tua memoria.” Ah, se soltanto gli antichi maestri della pittura avessero seguito un simile consiglio! Probabilmente al giorno d’oggi avremmo da studiare un numero molto minore di capolavori… Ed i programmi di storia dell’arte sarebbero ancor più brevi di quelli d’educazione fisica, con buona pace di chi organizza gli orari di lezione all’interno dei migliori licei. Col che non voglio certamente dire che personaggi del calibro di Jan van Eyck (1390-1441) Lorenzo Lotto (1480-1557) e Johannes Vermeer (1632-1675) avessero a disposizione un primissimo modello di Samsung o Apple iPhone 3G, sollevando la questione dei viaggi interdimensionali ed attraverso l’asse scorrevole del tempo; quanto piuttosto la più ragionevole approssimazione della loro funzione fotografica, presentata in una guisa ed un livello d’ingombro alquanto fuori misura. Quello, per l’appunto, di una vera e propria tenda o grossa scatola con un piccolissimo foro, da cui lasciar filtrare una piccolissima quantità di luce da un paesaggio o scena assolata. Con il risultato totalmente naturale di ottener la proiezione invertita dell’immagine, sopra la parete tenebrosa antistante. Molti furono i manuali, ed altrettante le parodie umoristiche, relative al duro lavoro del pittore intento a ricalcare i propri disegni preparatori infilandosi all’interno del pertugio, strategicamente collocato innanzi al soggetto scelto per essere trasferito su carta. E sto qui parlando, sia chiaro, della camera obscura, un principio noto in via teorica, almeno dai primi esperimenti sulla luce documentati dall’architetto bizantino del sesto secolo, Antemio di Tralle, ma conosciuto e disponibile su larga scala non prima di dieci secoli da quel tempo. Utilizzato per quanto ci è dato comprendere, o desumere a seconda dei casi, a sostegno d’innumerevoli quadri famosi, dipinti con assurda precisione matematica proprio perché creati tramite l’impiego di una macchina, sebbene di un tipo particolarmente semplice da concepire ed implementare. Il che sarebbe a un certo punto andato incontro ad una radicale alterazione della sua importanza, quando nel 1806 venne introdotto sul mercato qualcosa di migliore sotto ogni punto di vista rilevante: (più) portatile, privo di irrimediabili distorsioni ottiche, adattabile ad una maggiore quantità di situazioni. E soprattutto, privo delle specifiche condizioni d’utilizzo in materia d’illuminazione, non necessitando più dell’impiego e montaggio di assurdi rifugi mobili prima di appoggiare solennemente lo strumento di disegno sulla pagina oggetto della propria creatività. Il suo nome, questa volta, era camera lucida come delineato dallo stesso inventore, il chimico e polimata inglese William Hyde Wollaston (1766-1828) sebbene il principio di funzionamento fosse sostanzialmente diverso a tal punto da quello dell’approccio esistente, da porlo letteralmente all’opposto all’interno del suo specifico campo d’impiego. In ogni campo, tranne quello pratico dell’effettiva necessità a cui doveva offrire una soluzione…

Roth & Fink: storie di oniriche automobili create sotto il segno di un topo gigante

Non è possibile raggiungere uno stato di preminenza culturale, in un paese e un’epoca, senza prima essere riusciti a sviluppare un assoluto rapporto di predominio con il puro mondo della forma. E per quanto riguarda l’imponente Ed “Big Daddy” Roth, fabbricante di fantasiose automobili (e molto più di quelle) nei ruggenti anni ’60 e ’70, all’apice della cosiddetta Kustom Kulture californiana, potremmo affermare che con le sue opere gli sia riuscito non soltanto di approcciarsi all’assoluta essenza di una simile questione, ma averla addirittura capovolta, implosa e risaldata tramite la lente di un’osservazione informata. Dei modelli, le correnti e quella regola assoluta del cool in quanto tale, intesa come la capacità di impressionare chiunque fosse in grado di mantenere la mente sufficientemente aperta; senza il peso, ultimo e gravoso, di una logica apparente nei suoi gesti e tutto quello che ne consegue. Prendete ad esempio la sua Rothar del 1965, risalente al suo periodo motociclistico in cui frequentò per circa una decade le cerchie della vasta organizzazione degli Hell’s Angels. Surreale triciclo costruito a partire da una Triumph da 650 cc, con un abitacolo a bolla direttamente prelevato da un episodio del cartoon dei Jetsons (i Pronipoti) mentre la forma della carrozzeria in colori patriottici pare precorrere l’hovercraft magnetizzato Blue Falcon, uno dei protagonisti del videogame di corse degli anni ’90, F-Zero. Nient’altro che il frutto di un approccio estremamente personale al processo creativo delle hot rods, vetture fortemente personalizzate particolarmente rappresentativa di circa della metà del secolo scorso, quando la creazione di un’estetica “aggressiva” o in qualche modo memorabile era considerato molto più importante che massimizzare prestazioni o funzionalità. Fino al caso estremo delle rat rods, veri e propri mezzi derelitti che sembravano direttamente fuoriusciti da uno sfasciacarrozze, tanto erano malridotti, arrugginiti e fuori dagli schemi di un mondo che potesse dirsi, a tutti gli effetti, civilizzato. E per quanto un tale approccio possa dirsi assai lontano dallo stile allegro e stravagante delle auto più famose di questo autore, resta chiaro come le sue origini risultino legate strettamente a quel mondo ed una simile visione estetica, particolarmente grazie al suo personaggio più famoso, Rat Fink: una malefica caricatura di Mickey Mouse, verde, occhi rossi, con grandi orecchie pelose, denti sporgenti e la lingua che fuoriesce talvolta dalla bocca famelica, soprattutto mentre si trova alla guida di automobili sproporzionatamente piccole e spesso mostruosamente malridotte. Nato come illustrazione per una serie di popolarissime magliette, vendute e pubblicizzate a partire dal 1958 nel contesto della rivista per appassionati d’auto Car Craft, il minaccioso roditore si trovò in tal modo all’origine di un’intero nuovo genere d’illustrazioni, destinate a diventare un punto fermo per oltre due decadi di controcultura motoristica. Particolarmente quando i suoi veicoli immaginifici, assieme a quelli di un cast di assurdi comprimari tra cui Drag Nut, Mother’s Worry e Mr. Gasser, iniziarono incredibilmente a prendere una forma perfettamente tangibile grazie al secondo hobby del loro creatore…