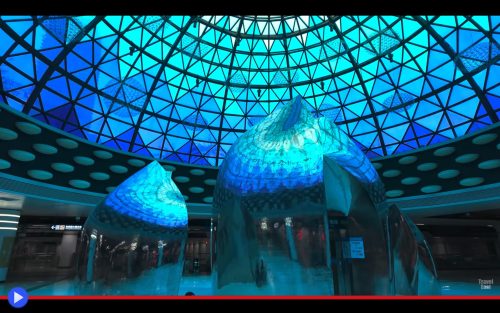

È l’aspetto della cultura cinese contemporanea meno conosciuto da coloro che non hanno visitato quel paese, mantenendo fermo nella mente lo stereotipo di uno stile decorativo tradizionalista, rigido nelle applicazioni, appannaggio del pubblico dominio e strettamente limitato dall’aderenza ad una serie di modelli imposti dall’alto. Idea ben presto sovrascritta da un rapido vaglio del tipo di materiale disponibile online, valido a ridefinire la tipica megalopoli del regno di Mezzo come un qualcosa di fuoriuscito direttamente da un film di fantascienza o il tipico romanzo cyberpunk. Ciò principalmente per il modo in cui si è soliti da queste parti coniugare antico e moderno, giungendo a generare un’interpretazione altamente riconoscibile di quello che può essere chiamato “idoneo” a determinare il principale carattere di una nazione. Al punto che persino l’infrastruttura civile, in modo particolare negli ultimi vent’anni, ha raggiunto un livello di presentazione al pubblico finalizzato a comunicare una precisa gamma di reazioni, riassumibili nel quieto senso di soddisfazione che tende a trasformarsi, gradualmente, nell’orgoglio di far parte di una determinata collettività viaggiante. Da un lato all’altro di Wuhan, tanto per fare un esempio, la popolosa capitale della provincia di Hubei. 13 milioni di persone dislocate in poco più di 8.400 Km, in questo luogo sfortunatamente celebre in Occidente come punto d’origine della pandemia da Covid che sconvolse il mondo pochi anni fa. Tanto che potrebbe anche lasciare un certo senso di sorpresa, prendere atto di quali e quante opere di rinnovamento siano state portate a termine nel corso dell’ultima mezza decade, in una maniera in grado di colpire, ancora una volta, la fantasia della mente collettiva incernierata nei sottosistemi di questo Web. Internet ovvero un luogo dedicato a viaggi virtuali, telecamere fluttuanti e riprese dirette in grado di sfatare, o alternativamente accentuare, gli assunti persistenti poco dietro i monitor e le tastiere. Ecco allora l’ipotetico turista, come anche l’individuo giunto in questi lidi per studio e/o lavoro, sperimentare una dopo l’altra le notevoli bizzarrie disseminate lungo il corso dell’ormai celebre Linea 5, l’ultima aggiunta del sistema metropolitano in grado di costituire la maturità evidente dei crismi progettuali e priorità estetiche di questa tipologia di servizi in Cina. Aperta nel dicembre del 2021, con significativo entusiasmo mediatico e partecipazione pressoché immediata ed altresì spontanea di una fetta significativa degli abitanti, all’entusiasmo per così dire istituzionale nei confronti dei crismi architettonici percorsi fino alle più estreme conseguenze…

urbanistica

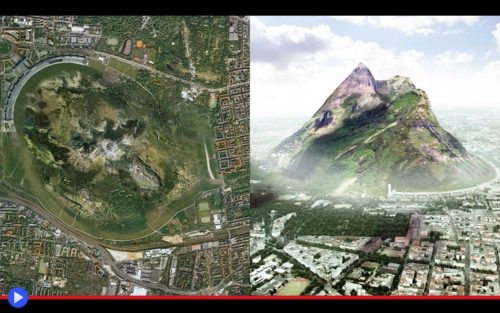

L’ombra mai davvero accantonata dell’immaginifica mega-montagna berlinese

E per giungere in orario alla riunione, signora mia, le consigliamo di accendere i fari. Nelle ore successive al mezzogiorno la straße può farsi lievemente oscura. No, nessuna eclissi. Le previsioni dicono soltanto sole. Il problema è nello specifico una conseguenza della… Cosa. Si, ha capito perfettamente. Il gigantesco “sombrero” che domina sul centro cittadino dal principio dell’attuale generazione. Un costrutto affascinante, non lo metto in dubbio. Utile per il turismo e non del tutto privo di un effetto per l’ecologia dei nostri giorni. Ma che agisce sull’incedere dei pomeriggi del quartiere, come l’asta di una meridiana che conteggia le ore di un’apocalisse incipiente. The Berg, la montagna. *N.B. – l’appellativo non costituisce un soprannome. Poiché qui siamo innanzi, da ogni punto di vista rilevante tranne quello geologico, ad un reale massiccio monolitico dell’altezza di 1.072 metri. Figlio della mente di qualcuno che può essere soltanto definito un visionario. E la speculativa concessione da parte degli uffici competenti del via libera più coraggioso e trasformativo nella storia della capitale della Germania. Subito seguito nell’ideale classifica, s’intende, dalla dismissione dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof, storico sito ancor prima del secondo conflitto mondiale, subordinato al piano di far confluire tutti i voli presso il campo aeronautico di Schönefeld, trasformato in quel fatale 2004 nel nuovissimo scalo internazionale di Berlino-Brandeburgo. Decisione cui seguirono, in modo pressoché automatico, svariati anni di utilizzo sregolato ed inattività del piano regolatore, in merito all’impiego possibile del grande parco risultante in centro città, chiamato per l’appunto il Tempelhofer Feld. Tanto da motivare, nel 2011, il bando di un concorso dedicato ai pianificatori urbanistici di ogni provenienza professionale col tema di che cosa, esattamente, fosse possibile collocare nel saliente spazio vuoto. Tra orti comunitari, centri sportivi, studi cinematografici e fino all’improbabile proposta di Jakob Tigges, che dopo essere stata presa in considerazione soprattutto per ragioni di marketing, venne rapidamente e prevedibilmente accantonata. Chi mai avrebbe potuto trovare gli svariati miliardi di euro, possibilmente necessari al fine di accumulare e sollevare le quantità spropositate di terra e cemento, necessari per creare l’eminente picco destinato a costituire una delle maggiori opere di geoingegneria mai intraprese dall’uomo? Paragonabile, come portata, alle piramidi trasportate nel mondo moderno e alto quanto il grattacielo Burj Khalifa, vantando nel contempo una massa esponenzialmente maggiore. Impossibile da prendere sul serio, senza dubbio. Se non che parecchie persone non direttamente coinvolte nella commissione, di lì a poco, avrebbero finito per fare proprio quello…

Cubica ed obliqua è l’esistenza nei più strani “alberi” residenziali d’Olanda

La vita scorre rapida se ci si diverte. Per quale ragione allora le nostre dimore, luogo in cui trascorriamo buona parte dei momenti liberi di una giornata, dovrebbero essere dei cubi prevedibili e dalla colorazione spenta? Quando tutto ciò che occorre per cambiare la disposizione delle carte in tavola è disporne le pareti in posizione alternativa, con tonalità piacevolmente divergenti. Sovvertire con un capovolgimento, in buona sostanza, l’essenza del concetto stesso di Abitazione Ragionevole per Esseri Umani. Un uovo, un pratico rifugio, un nido. Supportato dalle palafitte o per meglio dire un singolo pilastro ottagonale; che potrebbe dar l’idea di un supporto per la stabilizzazione insufficiente. Finché non si prende atto della maniera esatta in cui l’autore di tutto questo, tra i primi esponenti del movimento strutturalista, abbia deciso di riuscire a “bilanciare” le cose. Pieter Blom di Amsterdam, architetto famoso per la sua capacità di prendere un mero pattern ripetuto, e farne leggenda. A partire, contrariamente a quanto si tende a pensare, non dal suo sobborgo più famoso presso Rotterdam, vicino al porto dell’Oude Haven. Bensì sulla base dei tre prototipi esplicativi, costruiti in via del tutto straordinaria nel 1974 presso il quartiere Piet Blomplein di Helmond, nella provincia del Brabante Settentrionale. Spazi residenziali rispondenti, come molti altri dello stesso periodo, all’esigenza di presentare un volto cittadino nuovo negli spazi mai completamente ricostruiti dopo le devastazioni ed il degrado dei grandi conflitti del Novecento. Un’impresa non tra le più semplici, quando si considera l’effettiva esigenza di creare un qualcosa che fosse al tempo stesso al passo coi tempi, ed in linea con i crismi esteriori di un luogo dalla lunga e articolata storia architettonica antecedente. Tanto che l’autore stesso, ragionevolmente assecondato dall’amministrazione cittadina e con tanto di finanziamento dal Ministro della Pianificazione Territoriale Hans Gruijters, avrebbe scelto molto più semplicemente di seguire una sua idea del tutto personale, ispirata ai lavori di Aldo van Eyck e Le Corbusier. A partire da un principio, sopra ogni altro: che la moderna deriva in direzione di una concentrazione demografica sempre maggiore avrebbe necessitato di una speciale attenzione per gli spazi condivisi, e luoghi pubblici che fossero in qualche maniera capaci di sovrapporsi alle abitazioni. Ovvero esserne effettivamente sovrastati, come nella sua idea e configurazione prototipica di una vera e propria foresta, un bosco dai tronchi verticali sovrastati dagli spazi stessi in cui avrebbero a partire da quel giorno abitato le persone. E l’idea, forse anche grazie alla passione di quei giorni nei confronti dell’anticonformismo filosofico ed esteriore, piacque al punto da portare entro il 1975 al via libera per la realizzazione ad Helmond di un centro congressi, contenuto all’interno di un super-cubo più grande e due anni dopo un vero e proprio teatro, il ‘t Speelhuis. Mentre le forme platoniche ed equilibriste continuavano, senza ripensamenti, ad aumentare…

L’ascensore genovese che oltrepassa il muro della traslazione binaria

La particolare conformazione fisica di Genova, costruita su una serie di colline che s’intersecano andando a scomparire verso il Mediterraneo, comporta nella maggior parte dei casi soluzioni per la viabilità dall’alto grado di adattamento specifico e perizia logistica ingegnerizzata. Anche nel significativo catalogo di strade inclinate, ponti, filobus, viadotti, tram, funicolari e altri approcci alla mobilità civile, d’altronde, vi è un caso che fuoriesce ad un tal punto dalla norma del senso comune, non soltanto italiano ma persino d’impronta globalizzata universale, da essere paradossalmente diventato più famoso (almeno su Internet) dello svettante complesso a cui dovrebbe agevolare l’ingresso. Un aspetto senza dubbio singolare, quando si considera come il sito in questione sia niente meno che il castello neogotico d’Albertis, fatto costruire nel XIX secolo dal facoltoso esploratore e capitano di marina omonimo, oggi ospitante il più notevole museo ligure dedicato alle culture di tutto il mondo. Così chiamato benché dedicato in modo specifico alle popolazioni indigene di America, Africa e Oceani. I cui appartenenti all’epoca mai, e poi mai, avrebbero potuto immaginare di salire a bordo di una tanto eclettica cabina semovente, capace di spostarsi come quella del finale cinematografico de La fabbrica di cioccolato con Gene Wilder “Sopra, sotto, avanti, dietro e di lato.”

Con finalità molto più attentamente calibrata ed offrendo soluzioni ad un problema di natura estremamente pratica, relativo a semplificare l’accesso dalla Stazione Centrale di Piazza Principe al viale 72 metri più in alto di Via Balbi, che collega piazza della Nunziata alla Basilica del Vastato. Nello stesso modo in cui avveniva già dal remoto 1929, con quello che aveva costituito all’epoca uno dei maggiori impianti costruiti dalle linee del trasporto urbano AMT: la cabina con capienza significativa in grado di elevare fino a una ventina di persone alla volta, a patto che fossero disposte a camminare per circa 300 metri all’interno di un tunnel fino al punto d’ingresso nel cuore della collina, in modo analogo a quanto avveniva per determinate stazioni della metropolitana cittadina. Ma con un significativo punto di forza: un prezzo del biglietto notevolmente minore. Tanto da rendere la tratta un caposaldo beneamato fino alla prima modernizzazione delle cabine nel 1965 e per ulteriori trent’anni destinati a concludersi nel 1995, per una temporanea chiusura ed ulteriori lavori di significativo ammodernamento. Fu a partire da quel momento dunque che, coinvolto l’ingegnere Michele Montanari e l’impresa Maspero Elevatori di Como, si elaborò il progetto di un sistema fondamentalmente migliore, pur non avendo mai trovato applicazione pratica prima di quel momento. Fu l’inizio, in un certo senso, di una leggenda…