L’elevata concentrazione di edifici in un luogo giudicato fortemente ambìto tende a spesso a richiedere competenze ingegneristiche dall’alto grado di specificità. Il che trova sostanziale applicazione anche dove l’opera dell’uomo si erge solitaria, qualora il sito di riferimento sia eccezionalmente inaccessibile e/o remoto. Così come l’isola statunitense di Manhattan a New York, l’alto territorio delle Alpi Svizzere divenne sul principio del XIX secolo un punto d’incontro per pionieri, inventori e scopritori di cosa fossa effettivamente possibile, a fronte di uno studio sufficientemente approfondito sopra i tavoli della progettazione funzionale a uno scopo evidente. Con un preciso evento nobile ad aprire i giochi, nella possibilità presente: l’ascesa nel 1787 di Horace Bénédict de Saussure sulla cima del Monte Bianco. A diffondere l’interesse collettivo nei confronti del cosiddetto “Tetto d’Europa” motivando l’edificazione d’infrastrutture adeguate a renderlo accessibile, per quanto possibile, a coloro che intendevano sperimentare in prima persona l’emozione di una tale posizione di preminenza. Fu quella l’epoca, approssimativamente, in cui svariati picchi del paese assunsero dei nomi in qualche modo interconnessi alla mitologia della regione: luoghi come l’Eider (Orco/Orso) il Cervino, punta Parrot (Pappagallo) ed il Pilatus, anche detta la montagna del Drago. Chiunque dovesse salire sopra uno di essi al giorno d’oggi, tuttavia, e guardare in direzione della massiccio a forma di sella del Jungfraujoch, potrebbe ritrovare un qualche tipo di difficoltà a ricondurne la rocciosa preminenza della Sphinx (Sfinge) a forme familiari di eminenti statue egizie sulla piana di Giza. Questo perché sopra di essa, ormai da quasi cento anni, si erge un presenza in muratura sormontata da una cupola evidente; la diretta risultanza del sogno di un singolo uomo. Che riuscì a creare un’opportunità, dove vigevano nelle ore precedenti unicamente il dubbio e la titubanza.

Citiamo dunque il nome di Adolf Guyer-Zeller, industriale a capo di una ditta di opifici tessili del cantone di Zurigo, che aveva studiato economia e geologia a Zurigo. Una combinazione niente meno che ideale, per riuscire a coltivare e portare a compimento quello che potremmo definire il suo maggior lascito nei confronti della Nazione: il copioso investimento nelle ferrovie durante il corso della seconda metà dell’Ottocento. Con un particolare occhio di riguardo all’avveniristica Jungfraubahn, pista ferrata grosso modo corrispondente a quello che nei tempi antichi si teorizza fosse stato un alto passo per viaggiatori più intraprendenti. Destinato a diventare un placido appannaggio di chiunque nonché, come aveva previsto il committente prima della propria dipartita nel 1899, gli studiosi della scienza pura ed ogni aspetto che connota l’effettiva posizione della Terra nell’Universo…

svizzera

Il globo misterioso custodito dentro l’abbazia creata per esporre il Paradiso della Sapienza

Nelle vaste sale silenziose della biblioteca del complesso abbaziale di San Gallo, riccamente decorate ed affrescate nello stile di una società ormai desueta, strane brezze e strani sentimenti si aggirano nelle ore successive al tramonto. I putti sopra gli scaffali e scrutano da dietro i capitelli questi spiriti del mondo, che si affacciano dalle costine degli antichi manoscritti. E gli affreschi sul soffitto, con le scene sacre iscritte in uno schema geometrico particolarmente raffinato, paiono animarsi di una luce mistica latente. Mentre nell’angolo lontano da ogni porta o finestra, il sarcofago egiziano della mummia Shep-en-Isis, figlia del sacerdote Pa-es-tjenfi (le voci sulla discendenza faraonica furono da sempre esagerate) volge il proprio guardo all’indirizzo dell’orpello che fin troppo bene conosce. Sfera sormontata da una ruota di carro, in realtà sestante usato al fine d’impostare le costellazioni, ricoperta da fedeli rappresentazioni tra mostri, pesci e draghi enormi di quelle che vorrebbero sembrare le masse dei continenti. Ah, stupefacente immaginarlo: che la Terra possa essere, una sfera? Lungo l’arco inverso che sostiene il meccanismo, immagini di sovrani e studiosi. Soltanto anni di vagabondaggi hanno permesso alla sopìta rediviva, tra le pagine di quella stessa sacra istituzione, di scoprirne l’epoca di appartenenza, associandola al nome: Cesare, Alessandro Magno e Solimano il Magnifico, come patroni della classe degli esploratori. Tolomeo e Copernico, a rappresentare gli studiosi. Ercole ed Orione, eroi perduti. Ed a seguito di questi, uno spazio vuoto, seguìto da un ritratto di quello che poteva essere soltanto Archimede, scienziato e matematico dell’Antica Grecia. Ma con abiti inadatti ed una posizione impropria nell’ideale progressione dell’artista tutt’altro che inattento per quanto concerne i dettagli della sua creazione. Dunque Shep-en-Isis pensa e interroga di nuovo tale personaggio della wunderkammer dalle proporzioni monumentali. “Dimmi la tua storia, o Sapiente.” Ricevendo questa volta una tenue risposta, stranamente pronunciata in lingua tedesca: “Noi crediamo nello spirito e nelle questioni divine dell’intelletto, il cuore ed i poteri naturali che l’uomo non può in alcun modo sperare di comprendere. Ma tale creatura, nello stesso tempo, è completamente corrotta per quanto concerne alcuna comprensione universale del Bene.” Strana, misteriosa enunciazione nichilista. Capace d’evocare, in modo trasversale, ascendenze filosofiche di una matrice ben più moderna. “Oh, grandioso Pitagorico, rivelami allorquando la tua verità celata. Quando esattamente, nel proseguo della tua esistenza postuma intercorsa, hai scelto di ri-convertirti alla Riforma dei Luterani?” Ecco allora la suprema convergenza, dei momenti e i vortici d’ignoto e conoscenza. L’abnorme miracolo dei tempi che si compie tra le pagine del tempo, mentre il volto di quella figura in qualche modo camuffata, lentamente, cominciò a mutare…

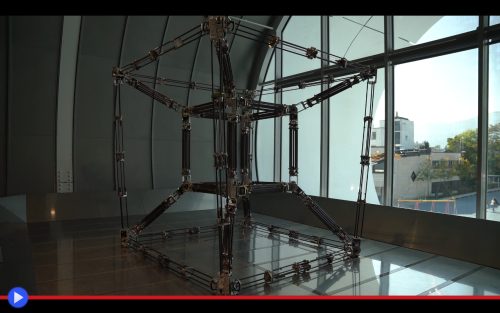

La scultura fuori dal contesto che mostra la quarta dimensione facendo muovere il tesseratto

Seduto a gambe incrociate nella mezza posizione del loto, sollevo lievemente le mie palpebre al momento esatto in cui lo spaziotempo sembra essere piegato da una vibrazione transiente. Per molti giorni ho meditato, sopra l’arieggiata roccia del Karakorum, alla ricerca della logica ragione delle forme. Il profilo che ora scorgo dominare sulla valle sottostante mi dimostra, finalmente, che avevo una valida regione per farlo. I 32 spigoli ed i 16 angoli della suprema manifestazione appaiono traslucidi ed opalescenti, nello sforzo di permeare la membrana sull’ultimo confine del nostro affollato angolo del mondo. Per volere di una mente ferrea, ed il bisogno di scoprire l’ultima ragione delle cose, l’ultima barriera infine si divide. E con un’inaudibile boato, l’ipercubo è giunto. Ma l’Universo non riesce veramente a contenerlo. Esso esiste, eppure al tempo stesso sfugge in parte alla spaziale comprensione. Nessun aspetto della geometria divina esimersi dal continuare a farlo. Dunque con il movimento e la continua danza dei maestosi astri, l’insieme dardeggiante non potrà davvero porre fine alla sua rotazione persistente. Spinto da una forza che lo porta a ripiegarsi in modo ricorsivo su se stesso, ancora e ancora, dando luogo all’incessante nascita della sua stessa ombra. Con un profondo respiro, chiudo nuovamente gli occhi. Mentre la mia mente incorpora i concetti che conducono alla quarta dimensione dell’Esistenza.

È una visione per certi versi mistica ed in effetti quanto meno straniante, quella che aspetta i partecipanti al tour guidato del complesso Science Gateway presso l’istituto di ricerca del CERN di Ginevra. Dove tra le varie installazioni dedicate in modo esplicito a suscitare un interesse per la fisica nelle nuove generazioni, campeggia fin dall’inaugurazione del 2023 una scultura cinetica dall’aspetto e funzionamento straordinariamente particolari. Trattasi di Round About Four Dimensions, creata dagli artisti tedeschi Julius von Bismarck e Benjamin Maus, con la collaborazione tecnica del fornitore industriale CNC24. Molto più che un semplice cubo e al tempo stesso, qualcosa di diverso da un comune oggetto costruito sulla base di cognizioni logiche e immanenti. Trattandosi nei fatti della propria stessa evidenza, di una delle proiezioni matematicamente possibili di qualcosa di trascendente, ovvero l’ipotesi visuale, resa popolare per la prima volta dall’autore di fantascienza ante-litteram Charles Howard Hinton nel 1880 che l’aveva chiamata il tesseratto, della più basilare forma geometrica capace di coinvolgere un’ulteriore dimensione oltre alla terza. Immaginate dunque un punto immobile nell’infinito, che guadagni un suo compagno permettendo l’esistenza della linea. Che venga successivamente estrusa lungo il piano orizzontale, aggiungendo a quell’immagine mentale il concetto di un quadrato. Il quale sollevandosi verticalmente, darà origine al primo volume nell’insostanziale permanenza. Ed infine nella risultante comunione di elementi, la creazione risultanti inizi a estendersi verso una direzione ulteriore. Che non è l’interno né l’esterno, ma piuttosto entrambe le cose, lungo l’asse imperscrutabile del Tempo…

Un tunnel per energizzare la centrale ticinese, grazie all’efficienza svizzera del brucomela

L’ostinato verme geometride avanza, avanza con possenza sotto l’irto zoccolo di pietra. Facendo uso di una testa dove tutto è un disco diamantato e i denti rotativi non cagionano ragioni o procurano alcun senso di riposo agli osservatori. Mentre il corpo si àncora e si accorcia, poi si allunga ed àncora di nuovo. Ormai praticamente verticale, esso è il frutto della percezione imprescindibile, secondo cui ogni anelito di Sole ed aria potrà essere alla fine adeguatamente ricompensato. Poco prima che lo scroscio delle acque riempia il frutto del suo agguerrito ed instancabile lavoro. Fin giù nel profondo, in mezzo agli ingranaggi rotativi parte della stessa civiltà famelica che lo ha creato.

Tra le più estese ed elevate catene montuose al mondo, le Alpi hanno costituito fin da tempo immemore un ostacolo davvero significativo all’interscambio di genti e culture situate a entrambi i lati del confine peninsulare. Forse proprio per questo, l’insediamento in mezzo a tali vette degli Elvezi successivamente incorporati nell’Impero Romano avrebbe aperto la strada ad un approccio utile a risolvere la questione: l’esistenza di centri abitati e infrastrutture la cui stessa esistenza era interconnessa, permettendo l’attraversamento in tempi ragionevoli di quegli stessi ardui sentieri, che prima d’allora soltanto Annibale era stato capace di oltrepassare. Trasferendo dunque la questione all’epoca moderna, luoghi come questi diventarono l’ideale punto per l’applicazione di metodi e sistemi innovativi, funzionali alla scoperta di nuovi approcci per l’accorciamento delle distanze e la riduzione dell’energia necessaria ad ottenere il massimo, mediante investimenti calibrati in base alle reali priorità dei popoli adiacenti. Allorché nel 1917, dovendo prendere atto della scarsità di carbone importato dalla Prussia per l’estendersi del primo conflitto mondiale, gli amministratori nazionali diedero il via libera ad un progetto avveniristico per tale anno di riferimento. Niente meno che l’installazione di una potente centrale idroelettrica, per poter alimentare la ferrovia strategica del San Gottardo, completata 3 decadi prima per collegare Lucerna a Chiasso, nel Canton Ticino. E sarebbe stato proprio entro i confini di quest’ultimo, presso il lago più elevato della Val Piora che prende il nome di Ritòm (letteralmente: il l. del ruscello di Tom) che una cooperativa formata dalle ferrovie e l’azienda elettrica svizzere avrebbe scelto di edificare la propria diga, intrappolando e al tempo stesso permettendo la crescita mediante accumulo del barbagliante specchio montano. Ma il tempo passa ed allo stesso modo, con il prolungarsi delle epoche giungono a mutare le aspettative. Ragion per cui a partire dal 2017, i gestori dell’impianto chiesero ed ottennero il permesso di effettuare un aggiornamento. O per meglio dire, sostituire totalmente il vecchio cavallo da guerra, mediante la creazione di un sistema parallelo di approvvigionamento energetico. Il cui elevato grado di sofisticazione, completo di efficienti soluzioni logistiche mirate all’implementazione pratica, non avrebbe mai potuto risultare maggiormente diverso…