Seduto a gambe incrociate nella mezza posizione del loto, sollevo lievemente le mie palpebre al momento esatto in cui lo spaziotempo sembra essere piegato da una vibrazione transiente. Per molti giorni ho meditato, sopra l’arieggiata roccia del Karakorum, alla ricerca della logica ragione delle forme. Il profilo che ora scorgo dominare sulla valle sottostante mi dimostra, finalmente, che avevo una valida regione per farlo. I 32 spigoli ed i 16 angoli della suprema manifestazione appaiono traslucidi ed opalescenti, nello sforzo di permeare la membrana sull’ultimo confine del nostro affollato angolo del mondo. Per volere di una mente ferrea, ed il bisogno di scoprire l’ultima ragione delle cose, l’ultima barriera infine si divide. E con un’inaudibile boato, l’ipercubo è giunto. Ma l’Universo non riesce veramente a contenerlo. Esso esiste, eppure al tempo stesso sfugge in parte alla spaziale comprensione. Nessun aspetto della geometria divina esimersi dal continuare a farlo. Dunque con il movimento e la continua danza dei maestosi astri, l’insieme dardeggiante non potrà davvero porre fine alla sua rotazione persistente. Spinto da una forza che lo porta a ripiegarsi in modo ricorsivo su se stesso, ancora e ancora, dando luogo all’incessante nascita della sua stessa ombra. Con un profondo respiro, chiudo nuovamente gli occhi. Mentre la mia mente incorpora i concetti che conducono alla quarta dimensione dell’Esistenza.

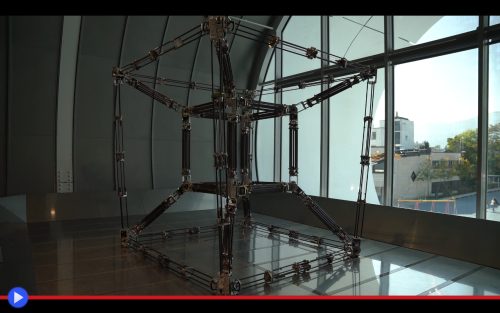

È una visione per certi versi mistica ed in effetti quanto meno straniante, quella che aspetta i partecipanti al tour guidato del complesso Science Gateway presso l’istituto di ricerca del CERN di Ginevra. Dove tra le varie installazioni dedicate in modo esplicito a suscitare un interesse per la fisica nelle nuove generazioni, campeggia fin dall’inaugurazione del 2023 una scultura cinetica dall’aspetto e funzionamento straordinariamente particolari. Trattasi di Round About Four Dimensions, creata dagli artisti tedeschi Julius von Bismarck e Benjamin Maus, con la collaborazione tecnica del fornitore industriale CNC24. Molto più che un semplice cubo e al tempo stesso, qualcosa di diverso da un comune oggetto costruito sulla base di cognizioni logiche e immanenti. Trattandosi nei fatti della propria stessa evidenza, di una delle proiezioni matematicamente possibili di qualcosa di trascendente, ovvero l’ipotesi visuale, resa popolare per la prima volta dall’autore di fantascienza ante-litteram Charles Howard Hinton nel 1880 che l’aveva chiamata il tesseratto, della più basilare forma geometrica capace di coinvolgere un’ulteriore dimensione oltre alla terza. Immaginate dunque un punto immobile nell’infinito, che guadagni un suo compagno permettendo l’esistenza della linea. Che venga successivamente estrusa lungo il piano orizzontale, aggiungendo a quell’immagine mentale il concetto di un quadrato. Il quale sollevandosi verticalmente, darà origine al primo volume nell’insostanziale permanenza. Ed infine nella risultante comunione di elementi, la creazione risultanti inizi a estendersi verso una direzione ulteriore. Che non è l’interno né l’esterno, ma piuttosto entrambe le cose, lungo l’asse imperscrutabile del Tempo…

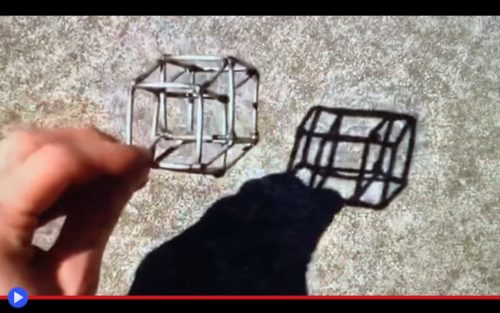

L’ipercubo costruito in questo modo nella sala espositiva del CERN, tramite l’impiego di polimeri e alluminio, con rinforzo d’acciaio nei punti chiave ed articolazioni messe in movimento tramite l’impiego di attuatori elettrici, è in effetti la prima versione materiale di una raffigurazione grafica dalla lunga storia pregressa. Che può essere fatta risalire al 1978 all’opera del matematico e professore della Brown University del Rhode Island, Thomas Banchoff assieme allo scienziato informatico Charles Strauss. Il quale lavorando tramite le limitate potenzialità degli elaboratori informatici di quell’epoca, riuscirono a proiettare su uno schermo con grafica in wireframe lo sviluppo poliedrico, o net del tesseratto. Precedentemente rappresentato, nel modo famosamente raffigurato da Salvador Dalì nel suo dipinto sulla crocifissione di Cristo, Corpus Hypercubus (1954) come un policubo cruciforme in cui ciascuna faccia era costituita, essenzialmente, da una copia pienamente visibile di se stesso. Il che non può essere in alcun modo definito visualmente esaustivo, più di quanto possa esserlo un solido platonico ritagliato da un cartoncino e quindi messo in posizione piatta sopra un tavolo, annullando essenzialmente tutto ciò che serve a renderlo un poliedro. Ecco dunque il modo in cui la digitalizzazione, finalmente, giungeva a offrirci un modo d’intuire in modo approfondito la realtà ineffabile di questa classe di idee: che un oggetto ultradimensionale, in quanto letteralmente possibile soltanto all’interno universi distinti, magari persino più di uno allo stesso tempo, possa proiettare una traccia percepibile per gli occhi allenati. Qualcosa di simile, nella realtà dei fatti, all’ombra rapida di un sovrastante uccello.

Non che l’opera cinetica di Bismarck & Maus, in ultima analisi, appaia in alcun modo preoccupata di chiarire le reali ramificazioni di un siffatto piano di ragionamento. Costituendo piuttosto la traduzione scultorea, nonché osservabile da ogni lato, di quell’animazione tanto caratteristica, tradotta fisicamente nell’inversione meccanica di un micro-cubo all’interno del suo macro-involucro, tramite l’impiego di braccia metalliche estensibili che possono ripetere ad infinitum l’intero svolgimento di questo incredibile movimento. Ciò grazie all’impiego, particolarmente ingegnoso, di una batteria interna alimentata da strisce ad induzione sul pavimento, benché a quanto raccontano i visitatori occasionali del museo, la scultura sia attivata soltanto in orari e momenti particolari nel corso della giornata. Probabilmente per ritardarne l’usura, o forse per il suono e le vibrazioni che produce, in grado d’influenzare in modo infinitesimale i delicati esperimenti dei laboratori adiacenti.

Non che il suggestivo oggetto, creato al fine di suscitare curiosità e scatenare l’interesse nei confronti della scienza, sia l’unica opera presente nei due tubi sospesi sopra la strada, all’interno dei quali è situato il museo dell’istituto con progetto architettonico di Renzo Piano ed inaugurato grazie a fondi ricevuti da Stellantis e la fondazione Agnelli, con la partecipazione come portavoce di John Elkann.

Altrettanto notevole ad esempio, in quegli stessi spazi, l’opera Chroma VII di Yunchul Kim, composta da 324 celle di polimeri trasparenti annodati nella forma di un verme segmentato o potenziale millepiedi robotico, con all’interno schermi al LED che mostrano profili variopinti di stelle cosmiche o nebulose pulsanti. Ad accrescere in modo ulteriore la palese evidenza che il dipartimento artistico CERN abbia scelto negli ultimi anni di essere ben più di un “semplice” divulgatore di concetti strettamente legati alla scienza. Avendo perseguito, in modo tanto valido e funzionale, la creazione di connessioni interdisciplinari del tutto inesplorate, tra campi dello scibile precedentemente distanti. E non è forse questo un capo d’investimento valido a medio e lungo termine, almeno quanto quello relativo alla ricerca delle infinitesimali particelle che permeano ogni atomo della materia latente?