In una rassegna d’invenzioni pubblicata nell’ottobre del 1931 dalla rivista statunitense Modern Mechanics, figura in un angolo l’accattivante dicitura: “Prova che la Terra è tonda per vincere 5.000 dollari!” Poche sembravano essere le cose certe, chiaramente, nel primo terzo del secolo scorso. Ma il numero è famoso soprattutto per l’illustrazione soprastante, consistente della variopinta immagine di quello che parrebbe essere, a tutti gli effetti, un transatlantico dotato di ruote imponenti. La nave bianca e verde, dalle borchie proporzionalmente cubitali tinte di un colore rosso accesso, sormontata da una plancia di comando con tanto di torre/antenna soprelevata, almeno in apparenza presa in prestito direttamente da una corazzata della grande guerra. Una piccola figura umana in primo piano, nel frattempo, permette di apprezzare le palesi dimensioni del vascello, in tutto e per tutto simile ad un edificio che cammina. Conforme per tenore, stile e scelte cromatiche alla pagina di un fumetto di fantascienza, l’oggetto misterioso viene tuttavia caratterizzato dalla dicitura: “Una Nuova Nave del Deserto. Vedi Pagina 76”. Suscitando l’eccitante sospetto, coadiuvato dalle cognizioni possedute sull’estremo ottimismo tecnologico di quel particolare periodo storico, che qualcosa di simile abbia effettivamente occupato il tavolo da disegno di un vero ingegnere. O ancor più probabilmente, la figura oggi messa in secondo piano di un inventore, costruttore della propria eredità in termini di brevetti intitolati a suo nome. Ed è soltanto sfogliando il raro periodico, il cui valore sui siti d’aste parrebbe superare agevolmente i 2.000 dollari, che si guadagna l’opportunità di associare il mostro meccanico ad un nome, possibilmente già sentito in precedenza. Johann Christoph Bischoff (di Kiel) quasi omonimo del sacerdote che aspirava ad essere il capo religioso del Terzo Reich, laddove nella realtà dei fatti la vigente egemonia nazista non parrebbe aver avuto nessun tipo di collegamento diretto con l’aspirazione principale di costui. Creativo per carriera, tra le cui opere d’ingegno coeve risulta possibile individuare un sistema di refrigerazione chimico dell’aria, antesignano della successiva aria condizionata. Possibile punto di partenza per la cognizione, certamente originale all’epoca, che fosse possibile viaggiare attraverso un arido deserto in condizioni di assoluto comfort individuale. Del tutto simile all’esperienza dei passeggeri di un vascello tra le onde degli oceani che dividono i continenti. Non si conoscono a tal proposito precise date per l’inizio del progetto relativo alla cosiddetta Wüstenschiff (letteralmente: Nave del Deserto) sebbene un primo pamphlet illustrato in lingua tedesca riporti la data del 1932, accompagnato spesso nelle antologie da una foto dell’inventore in questione, con un dettagliato modellino in scala del meccanismo risalente al 1931. Altre pubblicazioni online parrebbero d’altronde risalire ancor più addietro, all’anno 1927 per una versione preliminare dalle proporzioni finali ridotte, sebbene sembrino carenti le effettive prove documentali a sostegno di tale idea. Stiamo in effetti parlando di una di quelle creazioni che mai avrebbero potuto lasciare lo stadio di prototipo, essendo basata su alcune cognizioni non del tutto realizzabili ed almeno in parte scevra di rispetto nei confronti della matematica, a discapito del probabile risultato finale. Il che non può certo impedirci, d’altra parte, di restare catturati dalla notevole visione di quest’uomo…

passeggeri

Che fine ha fatto l’autobus a propulsione nucleare, strano sogno cinematografico degli anni ’70

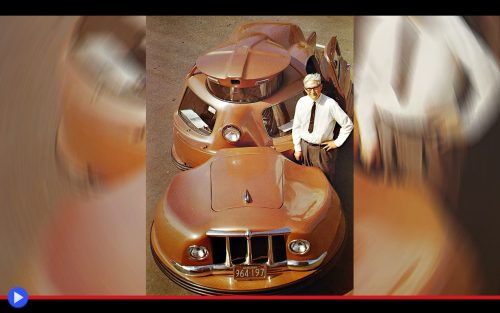

Cruciale nel comprendere l’assioma tipicamente anglofono secondo cui less is more (“meno è meglio”) è ritornare con la mente al tipo d’intrattenimento proiettato sugli schermi cinematografici di due o tre generazioni prima di quella corrente. Prima della grafica creata al computer, dei personaggi totalmente fittizi, delle scene immaginifiche e delle comparse duplicate digitalmente. Quando un Buon Effetto Speciale era frutto dell’ingegno, il senso pratico, la capacità di rendere possibile il volere del regista sul suo trono trasportabile di alluminio e tela. E costruire automobili rappresentava, tanto spesso, il volto tecnologico di produzioni con un budget sufficientemente ampio, poiché il mondo dei motori continuava ad essere, nella mente e nell’immaginario collettivo, il simbolo rombante del progresso e dell’avvenire. Questo seppe dimostrarci Batman già verso la metà degli anni ’60 e per trasferire tale locuzione ad un diverso genere, la memorabile Monkeemobile del telefilm sui stravaganti musicisti ed aspiranti star del rock Dolenz, Nesmith, Tork e Jones, in realtà nient’altro che una Pontiac GTO modificata, con fari e pinne aerodinamiche notevolmente ingrandite. Dietro il successo andato avanti fino al ’68 dei Monkees figurava d’altro canto un giovane regista, la cui voce risuonava come quella del magico manichino nell’appartamento dei protagonisti, capace di elargire perle di saggezza ogni qualvolta ne tiravano lo spago di attivazione. Il suo nome era James Joseph Frawley ed otto anni dopo avrebbe finito per costituire la mente tecnica di uno dei più bizzarri, insoliti e per certi versi meglio riusciti disaster comedies nella storia di Hollywood. Prima di Airplane! (L’aereo più pazzo del mondo, 1980) e Critical Condition (Prognosi Riservata, 1987) e certamente prima di Sharknado (2013) fu per iniziativa dei cervelloni della Paramount che venne messo in produzione il concept per qualcosa di piuttosto raro dai tempi di Agatha Christie: una pellicola girata quasi totalmente, per lo meno nella finzione scenica, all’interno di un veicolo in movimento, la cui stessa esistenza era del tutto e puramente fantastica, essendo la risultanza di una fortunata comunione di menti creative. Andando nel contempo a rivisitare, in chiave ironica, le celebrate narrazioni drammatiche e terrificanti del regista cult e Master of Disastre, Irwin Allen (1916-1991). Così raccontano le poche cronistorie degli eventi tra cui quella dell’appropriatamente intitolata rivista Bus World, di come al direttore artistico dell’innovativa proposta, Joel Schiller fosse stato fornito un ampio budget di 250.000 dollari (pari ad un milione al cambio attuale) per creare un veicolo che fosse memorabile ed al tempo stesso iconico, degno di figurare come il vero e proprio protagonista dello show. Operazione destinata a compiersi senza disegni preparatori, un piano preciso e progetti ingegneristici, poiché quella era l’usanza dell’epoca, ma con l’assistenza di tecnici veterani quali Gaile Brown e Lee Vasque, addetti al dipartimento effetti speciali della compagnia. Fiduciosi che l’oggetto scarsamente identificato risultante da un simile summit di talenti, lungo più di 30 metri ed alto come un double-decker londinese, con 32 ruote di cui 8 sterzanti e costruito attorno ad un vistoso “reattore atomico” dalla potenza fuori scala, avrebbe finito per lasciare basiti persino loro stessi…

L’impresa dei fratelli che introdussero la nuova nave del deserto tra i cammelli siriani

È noto come molti notevoli traguardi possano essere stati raggiunti, tra i contrattempi inevitabili, grazie all’incessante spinta che costituisce un fondamento del sistema capitalista. Generazioni d’imprenditori, ed altre figure coincidenti, hanno costruito immensi monumenti e unito i punti sulla mappa alla ricerca di un processo utile a trasformare lo sforzo in guadagno. Così costituisce uno degli esempi maggiormente rappresentativi, quello dei neozelandesi Norman e Gerald Nalm, che a partire da esattamente un secolo a questa parte, misero le ruote ai primi, per avvicinare i secondi. Come in un montaggio di un film di Indiana Jones, da un lato all’altro della penisola arabica, dapprima come poco più che validi postini, a bordo di auto affidabili soltanto leggermente modificate. Ed in seguito, sul ponte di un autoveicolo degno dell’altra saga cinematografica di Mad Max, immenso, pesante, a sei ruote motrici e sigillato dalla polvere. Carico di uomini, donne ed i loro bagagli, come se non ci fosse niente di più normale che attraversare uno dei tratti di deserto più aridi, inospitali e mal frequentati di tutto il territorio nordorientale. Notevole, senz’altro. Ma anche perfettamente logico, considerate le loro condizioni di partenza ed una giusta dose d’ambizione sociale.

Le radici della singolare e redditizia impresa si trovano dunque al termine della prima guerra mondiale, quando i due soldati in trasferta, che avevano combattuto per conto dell’esercito britannico, decidono all’unisono di non ritornare a casa, cercando piuttosto fortuna in questa terra dagli strani presupposti, popoli ed usanze. Qui essi conobbero, dunque, lo sceicco Mohammad Ibn Bassam, un rinomato contrabbandiere di oro ed altre merci che cercava ormai da tempo un metodo più rapido e sicuro per spostarsi regolarmente tra Beirut e Baghdad: 550 chilometri totali, dove il riposo e l’approvvigionamento costituivano miraggi ancora più traslucidi di un castello magico sospeso tra rocce distanti. Fu allora che i Naln, esperti meccanici e venditori di automobili fin dall’era pre-bellica, si procurarono tre vetture: una Buick, una Oldsmobile ed una Lancia, volendo dimostrare l’impossibile. Quindi si recarono presso la guarnigione inglese, chiedendo finanziamenti in cambio dell’apertura di un servizio postale con l’assistenza di Bassam, che avrebbe fatto da intermediario proteggendoli dalle scorribande di alcuni gruppi di banditi locali. Il che non bastò a convincere i militi di Sua Maestà, ma ottenne presto il beneplacito, ed in seguito il sostegno dei diplomatici francesi in-situ ed il governo iraniano, entità egualmente interessate ad accorciare un tragitto che all’epoca richiedeva settimane di navigazione attorno alla penisola arabica, oppure l’utilizzo dell’ancora insicuro e non del tutto maturo aeroplano. Il viaggio, inizialmente compiuto due o tre volte la settimana, richiedeva inizialmente un periodo di tre giorni, poi accorciati sensibilmente anche grazie alla sostituzione dei veicoli diversificati con una flotta di moderne Cadillac Type 63. Vetture modificate con serbatoi di carburante addizionali, ghiacciaie per le provviste ed un sistema di raffreddamento rivoluzionario per l’epoca, così da limitare i contrattempi tra un punto e l’altro di quel viaggio difficile ma ormai ben conosciuto, compiuti da autisti consumati la cui abilità al volante e nella gestione di situazioni d’emergenza venivano costantemente messe alla prova. La loro leggenda, tuttavia, era soltanto all’inizio…

Zigzagando come il mondo avesse scelto l’utile percorso dell’auto snodata

L’approccio progettuale della bionica è l’impegno esplicito a imitare in qualche modo, che risulti ragionevolmente produttivo, l’effettiva configurazione dettata dai crismi dell’evoluzione, ovverosia l’aspetto ed il funzionamento degli esseri viventi. Vi sono tuttavia degli ambiti, come il trasporto veicolare su ruote, dove semplicemente nessun cavallo può effettivamente essere condotto ad una forma utile allo scopo, per il mero fatto che un quadrupede non ha cabina, parabrezza, sedili o fari per illuminare il sentiero… Né la caratteristica forma quadrangolare, più o meno stondata, che da sempre tende a caratterizzare l’automobile nella stragrande maggioranza delle sue modalità d’impiego. Già, ma perché? Forse in nessun altro ambito della tecnologia contemporanea, l’essere umano è apparso guidato da una sorta di principio tecnologico impossibile da alterare, come un dogma ereditato da generazioni di effettivi precursori delle proprie stesse idee. Anche se a pensarci, voltandosi di lato avrebbe avuto l’opportunità di prendere in esame approcci alternativi ed altrettanto, addirittura maggiormente validi alla pratica implementazione del pretesto basilare occorso. Ritorniamo dunque alla figura, tanto a spesso venerata, dello scattante, capelluto equino. Che la natura ha dotato, con particolare osservanza alle concause di effettiva sopravvivenza, di un punto di snodo affine a quello di ogni altro essere vertebrato: il collo. Molto più che una semplice piattaforma per organi sensoriali, soprattutto quando può succedere che al punto e nel momento di un impatto accidentale o caduta, questi ultimi e il cervello siano messi in salvo, grazie ad un rapido quanto immediato scarto laterale del suo possessore. Ed ecco forse l’effettiva ispirazione, a ben vedere, di Walter C. Jerome, inventore con preparazione formale presso l’Università di Boston e aspirante imprenditore di Worcester, Massachusetts, il quale prendendo coscienza della ponderosa inerzia dell’industria principale di Detroit nell’immediato dopoguerra, fu tra i primi ad esclamare: “Basta, è ora di cambiare le cose.” Ove le circostanze tristemente accettate prevedevano, ormai da troppo tempo, la pressoché totale assenza di attenzioni riservate alla sicurezza di guidatore e passeggeri in caso d’incidenti, con oltre un milione di vittime stimate dall’invenzione del carro a motore fino al palesarsi del fatale attimo vigente. Molte delle quali perite per una contingenza oggi facilmente evitabile, mediante l’installazione di barriere oblique sotto l’abitacolo che guidino il motore lontano dai passeggeri nel momento stesso in cui l’inerzia dell’impatto porti il mezzo ad accartocciarsi. E tale massa ad insinuarsi, come il diabolico macigno di una catapulta, tra i sedili occupati dal corpo dolorosamente vulnerabile delle persone. “A meno che…” riecheggiano gli slogan del suo tentativo di promuovere una soluzione “…Lo scompartimento umano si presenti come un pezzo totalmente separato, unito tramite a uno snodo con la componente incline a generare l’energia motrice. Affinché il suddetto impianto, nel momento dell’impatto, scivoli di lato? Colpo di genio o mero sogno della pipa, come nella celebre metafora statunitense? Qualunque fosse l’effettiva probabilità dei fatti, questa era l’idea dietro Sir Vival, un prototipo automobilistico il cui nome di battaglia potrebbe essere reso in Italiano con il bizzarro gioco di parole: “Sir Super-Vivenza”. Ah, magnifico e terribile, poteva essere il marketing degli anni ’50…