Associare lo stato di New York al concetto di grattacielo evoca immediatamente immagini dell’isola di Manhattan, zoccolo di roccia metamorfica che ad oggi fa da basamento al singolo conglomerato di edifici più notevoli di tutto l’emisfero occidentale. In un’epoca coéva, d’altra parte, l’idea di costruire un palazzo in grado di rivaleggiare con la spropositata imponenza dei paesaggi naturali affascinava molti, altri luoghi negli Stati Uniti avevano iniziato a muoversi nella saliente direzione, per manifestare l’intenzione di potersi trasformare in vaste e tentacolari metropoli, ammesso e non concesso che da ciò potesse scaturire l’espressione ideale della convivenza umana. Da un simile punto di vista la città di Buffalo, con una popolazione che negli anni ’30 del Novecento era circa il doppio delle 270.000 anime allo stato attuale, presentava un incentivo ulteriore; quello di trovarsi posizionata, nel punto mediano tra i laghi Erie ed Ontario, in un punto di collegamento strategico con l’antistante Canada, volendo anche per questo diventare il simbolo di un’industria in corso di trasformazione e l’incremento della prosperità collettiva in crescita costante. Qualcosa che fu visto degno di ricevere un maestoso tempio, destinato a sorgere nel giro di appena tre anni. Punto d’inizio, e d’arrivo al tempo stesso…

Insediamento nato nel 1797 successivamente all’acquisto da parte dei coloni di un villaggio delle tribù irochesi, qui esso aveva visto applicare un coerente adattamento dello stile architettonico sul modello europeo, tanto efficacemente impiegato mezza decade prima nella costruzione della Washington di Pierre l’Enfant. Laddove il collega Joseph Ellicott, sfruttando l’espandersi di un sistema di strade a raggera dalla piazza centrale di Niagara Square, aveva previsto un intercalare di parchi equidistanti ed isolati complementari, ciascuno dedicato all’espressione di un diverso aspetto della vita cittadina. Ed al centro di tutto, spazio per quella che sarebbe diventata un giorno la casa del popolo, un edificio amministrativo monumentale d’imponente e distintiva composizione. Mentre la città continuava a crescere, tuttavia, l’obiettivo sarebbe stato rimandato più volte, fino all’acquisto da parte dell’amministrazione nel 1871 di uno slargo presso il mozzo della ruota ideale, ove sarebbe sorto un palazzo di granito in stile neo-gotico dell’architetto Andrew Jackson Warner, con tanto di torre dell’orologio alta sette piani. Non ci volle molto tuttavia affinché il rapido incremento della popolazione rendesse tale sede municipale eccessivamente angusta, incoraggiando appena mezzo secolo dopo la costruzione di una nuova sede municipale dalle proporzioni maggiorate. Ma le regole del “gioco”, nel frattempo, avevano subìto un cambiamento di significativa rilevanza. Chiamati a tal fine gli architetti George J. Dietel and John Wade, fu deciso quindi che il palazzo sarebbe sorto nello stile simbolo del nuovo paradigma, l’Art Decò diventato popolare grazie all’opera d’innumerevoli ingegneri, progettisti e fautori della rivoluzione dei canoni visuali vigenti. Esso sarebbe stato inoltre, in maniera quasi incidentale, assolutamente immenso…

anni ’30

Anno 1934 – l’uomo che rispose alla domanda: “E se gli aeroplani volassero con ali discoidali?”

Le stagioni si susseguono e le circostanze cambiano costantemente. Col passare delle decadi, molte cose finiscono per essere dimenticate. Nel contesto della nostra epoca, ad esempio, è normale utilizzare lo strumento digitale per cercare informazioni utili o interessanti. Eppure c’era un merito importante, nell’antico luogo “sacro” dell’edicola e le sue riviste. Pagine su pagine di concezione effimera, ciascun titolo pre-figurato sull’intento di rendere qualcuno momentaneamente un esperto. In materia di… Sport? Computer? Cronaca mondana? O il campo che più di ogni altro può beneficiare di approfondimenti collaterali: la tecnologia che cambia e al tempo stesso condiziona la vita delle persone. Simili prodotti editoriali, qualche volta, permettevano a momenti aneddotici o frangenti collaterali di venire registrati per il beneficio delle generazioni future. Come il giorno in cui Steven P. Nemeth, istruttore della scuola di volo di McCook Field vicino a Dayton, Ohio, seppe guadagnarsi meritatamente i sue cinque salienti minuti di celebrità. Ne parlarono in America “Modern Mechanix” e l’irrinunciabile “Popular Science” tra le pagine pubblicitarie di modellini, radio tascabili e orologi cromati, premurandosi di riportare dettagliatamente la reazione dei presenti a un’occasione più unica che rara. Non capitava certo particolarmente spesso, d’altra parte, di vedere un aeroplano fermarsi all’improvviso in volo. Per fluttuare giù verticalmente, lievemente, fino al delicato impatto con il terreno. Capacità fornita dall’insolita forma della parte più importante del velivolo, un disco dal diametro di 4,6 metri costituente a tutti gli effetti una singola ala, capace di agire nei suddetti attimi come l’approssimazione funzionale di un parasole. La scelta del termine di paragone usato dalla stampa, d’altra parte, risulta sorprendentemente facile da motivare. In quello stesso 1934, Helen L. Goff scriveva sotto lo pseudonimo di Pamela L. Travers il primo romanzo della serie destinata a diventare infinitamente celebre di Mary Poppins, una governante che decollava grazie al magico potere di un ombrello. E d’altra parte gli stessi fratelli Wright avevano dimostrato, 31 anni prima, come qualsiasi cosa potesse, volare a patto di disporre di aerodinamica precisa e una quantità di potenza bastante allo scopo.

Il che figurava, certamente, tra i pensieri dell’insegnante trasformatosi in pilota collaudatore Nemeth, mentre s’impegnava ad affrontare il gravoso problema della quantità d’incidenti sperimentati nel suo ambito dove frequentemente un attimo di distrazione, o manovra poco avveduta, poteva portare a un’immediata e irrisolvibile perdita di controllo del mezzo. Ragion per cui pensò di progettare, a suo modo, la versione migliorata di un biplano che poteva entrare in un garage personale, i cui comandi potessero venire impugnati con facilità dopo soltanto qualche ora di addestramento. E che praticamente nessuno, per quanto incompetente, avrebbe potuto condurre fino al punto aerodinamico di non ritorno…

Gli anni d’oro del biplano progettato per congiungere i continenti

La fila per il terminal, l’ambiente affollato, i controlli per salire a bordo. L’assenza di servizi extra, l’attesa per i bagagli all’arrivo… C’è stato un tempo, nella prima parte del secolo scorso, in cui nessuno si sarebbe aspettato che il volo intercontinentale potesse diventare un’esperienza, per così dire, ordinaria. L’epoca in cui un sedile tra le nubi, spesso costruito in vimini per mantenere contenuto il peso, era appannaggio pressoché esclusivo di grandi personalità della politica o della finanza, persone al tempo stesso facoltose e dotate di considerevole fiducia nel fenomenale avanzamento dell’ingegneria aeronautica corrente. Con il secondo aspetto che andava a sfumare a vantaggio del primo, mano a mano che i velivoli per il trasporto diventavano più imponenti. Poiché semplicemente ancora non era stato inventato l’approccio progettuale in grado di mirare sopra qualsiasi altra cosa al profitto, massimizzando la quantità di persone stipate a bordo a discapito del comfort ed ogni altro aspetto confinante. Per un’esperienza che durava in genere diversi giorni per le tratte più lunghe, con scali notturni negli alberghi più pregevoli d’Europa e del mondo. C’era per questo un sottile senso d’insoddisfazione, da parte dell’Impero di maggior successo ed esteso nella storia, se i migliori e maggiormente celebrati dispositivi volanti provenissero principalmente dalla Germania, già capace d’affermarsi in qualità di grande polo per la costruzione di apparecchi affidabili e performanti. Almeno finché alla compagnia aerea britannica Imperial non venne in mente di contattare la Handley Page di Hertfordshire, presso il suo famoso aerodromo di Radlett, con due linee d’appalto attentamente calibrate: da una parte un aereo passeggeri ottimizzato per le tratte brevi delle loro tratte tra i diversi centri metropolitani europei. Dall’altro uno in grado di raggiungere nel modo più conveniente luoghi distanti come il Cairo, Calcutta, persino (un giorno) l’Oceano Atlantico che era stato fino a quel momento appannaggio prevalente di aviatori eroici e sprezzanti del pericolo incombente della loro stessa fine. Una tra le sfide verso cui la compagnia ancora diretta dal suo omonimo fondatore decise di rispondere mediante la costruzione di uno degli aerei più eccezionali che tale abito avesse conosciuto: il modello di un mastodontico sesquiplano declinato nelle due versioni, spinto innanzi da quattro motori Bristol Jupiter XIF da 490 cavalli ciascuno, la cui apertura alare di 40 metri superava quella di un odierno Boeing 737. Ma capace di ospitare in due cabine interconnesse prima e dopo le ali, nella sua versione HP.52 “appena” 6+12 passeggeri e 18+20 nell’alternativo H.P.42W, a discapito della quantità di bagagli che era possibile caricare a bordo. L’unico compromesso, o possibile variazione, tra le due versione di un aereo che sotto ogni altro punto di vista e nell’opinione della stampa ed i suoi utilizzatori, era semplicemente perfetto…

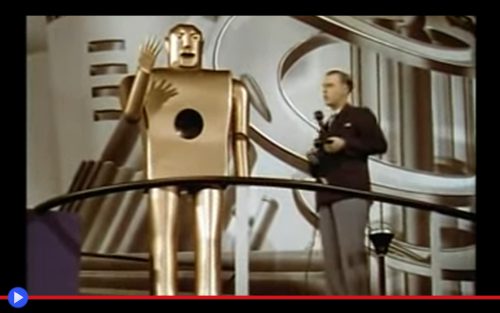

Così parlò Elektroman, il primo portavoce robotico di una compagnia moderna

Lunghe generazioni di filosofi, autori letterari, biologi ed amanti di disquisizioni prive di uno scopo apparente, si sono interrogate alternativamente in merito a cosa fosse, in modo ineluttabile, a definire l’essenza di un essere umano. Una logica pregressa in cui può risultare interessante, tra le tante figure di creazioni fantastiche robotizzate contemporanee, inserire il personaggio a cartoni animati di Bender: un immorale, avido, egoista, occasionalmente spietato androide, dalla mente sottile ma il corpo e le proporzioni simili a un barattolo di salsa di pomodoro. Il tipo di surreale giustapposizione che spesso deriva, osservandola con senso critico adeguato alle circostanze, dall’effettiva esperienza di qualcosa che è realmente esistito. Ed è così che basta volgere lo sguardo, tramite i ricordi e qualche breve documentazione d’epoca, all’occasione del 1939, quando sul palco newyorchese della fiera mondiale giunse a presentarsi un essere color del rame dotato di due gambe, due braccia ed una testa mobile con labbra animate. Poteva camminare molto lentamente pur essendo alto due metri e proporzionato come un proposto dalla sua stessa compagnia produttrice. Che dopo aver proclamato la presunta superiorità in funzione del peso notevole del suo cervello, rispondendo a tono alle domande e sollecitazioni dell’operatore, alzò il forte braccio destro dotato di un gomito realistico (niente appendici tentacolari come nel caso del sopracitato piega-tubi di Futurama) e portò alle labbra mobili una sigaretta gentilmente fornita dall’accompagnatore umano. Certo: erano gli anni ’40. Letteralmente NESSUNO poteva rinunciare al piacere d’introdurre il dolce tabacco nei propri mantici (!) o polmoni. Farne a meno non sarebbe stato in alcun modo “umano”.

Il singolare personaggio era Elektroman e i responsabili della sua creazione, gli ingegneri alle dipendenze della Westinghouse Electric, compagnia fondata sul finire del XIX secolo dall’omonimo inventore concorrente di Thomas Edison, largamente responsabile della costruzione di centrali energetiche in vari luoghi degli Stati Uniti, prima di passare alla produzione di treni, apparecchiature ed oggetti utili da usare nelle abitazioni civili come forni, frigoriferi, frullatori… Ma poiché la diversificazione, chiedetelo a Musk o Zuckerberg, è l’anima fondamentale del commercio, avvenne attorno al 1920 che realtà lavorative collegate al controllo della distribuzione energetica, appaltatori dell’azienda di Monroeville, chiedessero ai suoi insigni discendenti una funzionale soluzione utile a controllare le sottostazioni a distanza. Un dispositivo, in altri termini, capace di attivare interruttori grazie all’utilizzo delle nascenti linee telefoniche, permettendo di ridurre in modo esponenziale i sopralluoghi e conseguenti costi operativi interconnessi a tale compito inerentemente ripetitivo. L’ingegnere coinvolto fu Roy J. Wensley ed il prodotto da lui realizzato venne definito Televox. Apparecchiatura simile ad un quadro elettrico, ma capace di reagire tramite l’impiego di attuatori all’invio di un segnale auditivo a particolari frequenze, costituendo essenzialmente il concetto preliminare di una sorta di modem dell’epoca post-moderna. Un prodotto innovativo ma difficile da pubblicizzare, tanto che dopo un’approfondita consultazione ai margini della compagnia, fu permesso a Wensley di muoversi secondo il proprio gusto personale. Che lo avrebbe portato ad “umanizzare” il dispositivo, inserendolo all’interno di una sagoma cartonata dal vago aspetto di un robot stereotipico, chiamandola Herbert Televox e portandola in tournée nei vari eventi e fiere di settore. Era ancora il 1928 e ben pochi avrebbero potuto tuttavia comprendere, in quel particolare frangente, di essere all’inizio di una storia destinata a rimanere impressa nella mente mediatica dei suoi contemporanei…