Benvenuto, esploratore, nella terra fiammeggiante del Nord. Diverse cose avranno suscitato la tua attenzione. Il paesaggio d’innevati rilievi, inframezzato da valli fertili e accoglienti, grazie all’effetto del suolo vulcanico creato sin dai tempi della Preistoria. I fiumi freschi e limpidi che scorrono dalle remote fino al mare. La pressoché totale assenza di foreste, quasi come se il concetto d’albero, a queste latitudini, non fosse in alcun modo allineato con le condizioni climatiche e le caratteristiche ecologiche vigenti. Eppure scoprirai, camminando negli stessi luoghi dei Vichinghi di un tempo, l’occasionale albero solitario, generalmente un esemplare di betulla, salice o sorbo. Potenzialmente sopravvissuto grazie al contributo della popolazione umana. E in un distretto della parte orientale del fiordo Skaga, quella che parrebbe da ogni aspetto rilevante una curiosa forma di escrescenza vegetale. Rettangolare vista di profilo, finché il gioco della prospettiva non permette d’identificarne la superficie apicale, che si estende in senso obliquo verso il terreno. Un tetto a dire il vero, sebbene ricoperto da ciò che in circostanze comuni non saresti incline ad aspettarti: terra ed erba strettamente interconnesse ovvero per riassumere in un singolo termine, la stessa familiare torba del terreno antistante. In una configurazione che ricorda quella di una casa stereotipica, con due principali tratti di distinzione: la porta lignea con due campane appese, che permette di accedere ad un recinto circolare anch’esso ricoperto di fili verdeggianti ove si trova un silenzioso cimitero. Ed una banderuola segnavento finemente ornata, con la dicitura parzialmente cancellata di 167_. Opera, si dice, del famoso intagliatore Gudmundur Gudmundsson detto “il Falegname” su commissione del vescovo Gísli Þorláksson, così come il resto della Grafarkirkja (“Chiesa del Santo Sepolcro”) nella sua forma fisica attuale, risalente a una fedele ricostruzione del XVII secolo sulla base di un edificio precedente di almeno cinquecento anni. E che sarebbe stato originariamente eretto dal vescovo della diocesi su gentile concessione del re d’Islanda, come anche riportato a chiare lettere nella saga di Sturlunga (XIV secolo). Quando era del tutto comune, come lo sarebbe rimasto particolarmente a lungo, per la gente di qui vivere all’interno di residenze costruite con metodologie simili, considerate migliori nell’isolamento degli occupanti dalle basse temperature rispetto alle comuni alternative in legno o pietra. Sebbene caratterizzate da esigenze di mantenimento decisamente più significative, con la sostanziale necessità di ricostruire almeno il tetto praticamente una volta l’anno. Il che non risultava essere, possiamo immaginare, altrettanto complesso o gravoso per un edificio di culto, utilizzato in tal senso dall’intera popolazione locale…

rinascimento

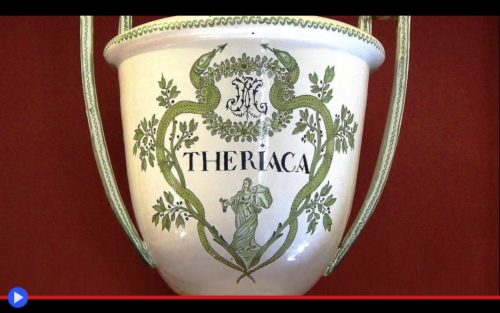

L’effetto ignoto della mistica teriaca, imperitura panacea del Mondo Antico

In un ombroso recinto sul retro del colle Palatino, affiliato alla sontuosa corte di Marco Aurelio, il medico Galenos si avvicina silenziosamente alle sue galline, per non disturbarle. La ragione per cui può farlo senza rischio, è che poco tempo prima aveva chiesto al suo schiavo maggiormente fidato di togliere la mezza dozzina di vipere velenose, raccolte pazientemente nelle foreste del Lazio superiore. Ora osserva, è conta, gli animali ancora vivi ed in salute dopo esattamente una settimana di convivenza: sono ventitré, ovvero due meno della metà del totale coinvolto nel suo esperimento. Quelli, inutile specificarlo, sottoposti ad una terapia preventiva della Medicina della Tranquillità, un complesso preparato elaborato da lui medesimo, mediante l’accurata mescolanza di ben 64 ingredienti. Non scelti meramente a caso (almeno non del tutto) ma piuttosto in base agli effetti riscontrati, in maniera che oggi chiameremmo “quasi” scientifica, nell’influenzare i quattro umori del corpo umano: flemmatico, sanguigno, collerico, malinconico. Galeno annota, con accuratezza matematica, i suoi risultati sulla fidata tavoletta di cera.

Ciò a cui stiamo assistendo con l’occhio della mente costituisce, a ben vedere: il primo trial clinico di cui la storia abbia notizia, una delle prime applicazioni di un metodo oggettivo per valutare l’efficacia di un farmaco, il primo esempio di sperimentazione animale da parte dell’uomo. E tutto al fine di perfezionare ulteriormente, per quanto possibile, un rimedio conosciuto dai Romani fin da due secoli e mezzo prima di quel momento, avendolo carpito dalla rinomata biblioteca del re del Ponto. Mitridate VI, colui che aveva trascorso la propria intera carriera di regnante con il timore inevitabile di finire avvelenato dai propri rivali familiari e politici, un destino già toccato al padre. Ed aveva, elaborato in funzione di ciò, un sistema per sfuggire agli effetti di qualsiasi sostanza nociva, consistente essenzialmente nell’assumerne piccole dosi pressoché quotidianamente. Finché dopo anni di pratica, mettendo alla prova le proprie teorie sugli ospiti involontari delle carceri della città di Sinope, aveva raggiunto la conclusione che la maggior parte dei veleni poteva essere contrastato mediante il principio del malus malorum, ovvero l’idea che ciò che proveniva da creature o piante perniciose, se adeguatamente preparato al fine di essere non più letale, poteva mantenere nonostante ciò i fondamentali effetti di preparazione elettuaria. Il che sarebbe stato alla base, nei quasi due millenni successivi, dell’idea che un farmaco realmente efficace dovesse derivare dalla convergenza di molteplici ingredienti attivi, letterali dozzine di essi, taluni facili da reperire, altri meno.

Nel V secolo d.C. con la fine dell’Impero Romano d’Occidente alla venuta dei barbari di Odoacre, i medici e i filosofi dell’Urbe, eredi professionali dello stesso Galeno, non ebbero altra scelta che fuggire verso est, in direzione di quelle stesse culture e lingue che avevano lungamente studiato come parte del proprio curriculum di stampo ellenistico. Assieme a loro venne quindi trasportata via, verso la Grecia, la Siria e da lì all’intero mondo arabo, la salvifica conoscenza del farmaco di Mitridate, diventato ormai apparentemente in grado di guarire non soltanto l’afflizione da sostanze nocive, ma anche malattie spontanee derivanti dal disequilibrio del suo capitale di sostanze, come insegnato nella tradizione della medicina antica. Ma tra i loro molti preparati e misteriose pozioni, nessuna restò celebre quanto l’eccezionale teriaca…

Il toro e la vernice che salvarono la fortezza di Salisburgo dai suoi nemici

Salzburger Stierwascher è l’espressione in lingua tedesca che significa letteralmente “salisburghese lavatore di tori”. Con un’accezione goliardica ma non necessariamente offensiva, che portò ad acquisirla ed in un certo senso farla propria dagli abitanti della città sul fiume Salzach, come parte inscindibile della propria storia. Sussistono dunque diverse teorie sull’origine di tale termine, benché quella preferita sia strettamente legata alle vicende storiche di questi luoghi ed in modo particolare, del loro castello più imponente. Forse uno dei residui architettonici meglio conservati, e più notevoli, di tutta l’Europa medievale.

Le circostanze esatte che portarono il supremo signore del Sacro Romano Impero ad inchinarsi durante una tempesta di fronte al castello della gran contessa di Canossa, per tre giorni e tre notti, avrebbero avuto, molto prevedibilmente, ripercussioni politiche di notevole portata. E conseguenze nella dotazione militare di almeno una grande, opulenta città tedesca: Salisburgo. Non fu certo un caso infatti se lo stesso anno della storica umiliazione di Enrico IV per volere di papa Gregorio VII, il 1077, avrebbe avuto inizio il lungo e travagliato conflitto politico (ed armato) per le investiture delle alte cariche ecclesiastiche, spesso trattate dai vertici del potere austriaco come un mestiere, completo di feudi, da assegnare ai loro figli secondogeniti e successivi. Situazione in grado di causare una non piccola preoccupazione a Gebhard von Helfenstein, l’arcivescovo del grande centro religioso e culturale che negli anni successivi avrebbe deciso di restare fedele al papato di Roma. Contrariamente ai suoi vicini e con la conseguente necessità di cominciare, in quello stesso anno fatidico, la fortificazione della sua città mediante l’edificazione di una motta castrale, poco più che un terrapieno circondato da un’alta palizzata in legno. Ma posizionato sopra il Festungsberg, una svettante collina dell’altezza di 506 metri, capace di avvistare in anticipo e dominare dall’alto qualsiasi potenziale esercito di assedianti. Non c’è quindi molto da meravigliarsi se attraverso il succedersi dei suoi eredi, un secolo dopo l’altro, il castello sarebbe cresciuto più volte fino all’attuale lunghezza di 250 metri, completa di rinforzi contro l’artiglieria e piattaforme d’artiglieria secondo i crismi dell’ideale fortezza del Rinascimento. Tanto da essere considerato già nella sua seconda e precedente iterazione, resa manifesta dall’arcivescovo Leonhard von Keutschach in carica tra il 1495 e il 1519, sostanzialmente impossibile da conquistare scoraggiando qualsiasi tipo di assalto nei suoi confronti. O persino l’eventuale movimentazione di un esercito all’indirizzo dell’inespugnabile Salisburgo che sarebbe rimasta, grazie al suo notevole deterrente, lungamente al di sopra delle dispute politiche del suo intero paese. Ma non quelle che sarebbero provenute, caso vuole, dall’interno stesso del suo centro abitato! Il quale avrebbe dato luogo nel 1525 ad una contingenza spiacevole per qualsiasi governante, qualunque fosse la sua matrice o stile di comando. E di certo Matthäus Lang von Wellenburg, cardinale, principe e arcivescovo, “l’ultimo governante medievale di Salisburgo” non aveva un’impostazione particolarmente illuminata o magnanima nell’ascoltare i bisogni della povera gente. Il che avrebbe portato alla ribellione e incoraggiato un gruppo eterogeneo di minatori, contadini ed artigiani a metterlo incredibilmente sotto assedio. Aprendo la strada ad uno degli aneddoti maggiormente bizzarri, e inaspettati, nell’intera lunga e articolata storia di Salisburgo…

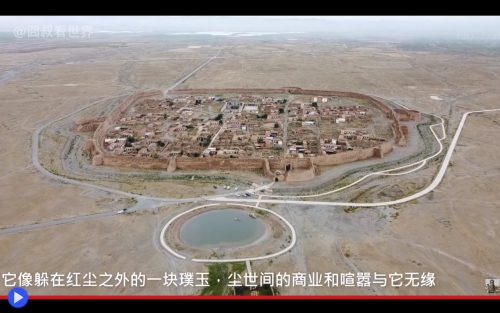

La Tartaruga d’Oro sul confine costruita per proteggere l’Impero dei Ming

Ai margini del deserto del Gobi, dove la strada sembra perdersi all’orizzonte tra le distanti montagne un tempo note come Da Song e Xiao Song, esiste un campo di battaglia plurisecolare, utilizzato ripetutamente per provare la preparazione dei soldati al servizio del Celeste Impero di fronte alla possente ed implacabile volontà dei propri principali oppositori. Qui dove la strada compie un’ansa in prossimità di un’oasi un tempo rigogliosa, sorgono le mura di un insediamento fortificato, con quattro porte grossomodo corrispondenti all’orientamento dei punti cardinali. All’insaputa per quanto possiamo immaginare del suo stesso costruttore per mandato supremo, il generale Li Wen (1535-1609) la forma di questa fortezza presentava una particolare configurazione che potremmo definire alquanto significativa. Poiché osservata dall’altezza di un pallone aerostatico, un drone telecomandato o un moderno elicottero, non soltanto il contorno ma lo stesso intreccio reticolare delle strade situate all’interno, avvicinano notevolmente la pianta di Yongtai all’aspetto del più diffuso rettile quadrupede, con la sua corazza impenetrabile alle zanne dei suoi nemici. Una sorta di analogia del tutto accidentale, se vogliamo, tra l’opera dell’uomo e l’intento evolutivo della natura…

Nel susseguirsi delle dinastie al potere nel vasto Regno di Mezzo, le cui onde circolari propagatisi nell’acqua delle civiltà erano state capaci di estendersi attraverso i secoli fino ai distanti paesi d’Europa, si era ripetuto più volte uno schema ormai piuttosto familiare: successivamente al collasso del potere costituito, un periodo di disordini civili e caos, seguìto dall’emersione di una serie di fazioni in guerra. Il predominio della più forte di queste, grazie all’opera di una figura carismatica dalla notevole competenza politica, strategica e carisma significativo. E dopo un certo numero di generazioni, assai variabili nella durata, l’accumulo degli errori pregressi, l’aggravio della burocrazia amministrativa e l’aumento dei dissidenti, possibilmente accompagnato da disastri naturali di variabile entità. Fino alla disgregazione delle strutture sociali, e il rinnovato verificarsi di un periodo di transizione del tutto paragonabile a quello della volta precedente. Al volgere dell’anno 1368, tuttavia, lo svolgimento del copione presentava un’importante differenza: a scomparire, in maniera precedentemente insospettata ed assai repentina, era la secolare discendenza degli Yuan, imperatori il cui potere era stato guadagnato con le armi e dall’identità etnica e culturale straniera, in quanto provenienti dai paesi settentrionali sotto l’egida dell’impero Mongolo fondato dal grande Khan. Quando il monaco squattrinato Zhu Yuanzhang, raggiunto l’apice delle proprie manovre, assunse dunque il potere supremo nella fazione di ribelli dei Turbanti Rossi e conquistò la capitale Dadu, ribattezzandola col nome oggi famoso di Beijing (Pechino) il sentimento serpeggiante tra la popolazione era quello esaltante di una liberazione lungamente attesa, accompagnato dal desiderio che nulla di seguito, da quel momento in poi, potesse verificarsi un’altra volta. Così mettendo all’opera le significative masse demografiche al suo comando, il nuovo sovrano con il nome auto-attribuitosi di Hongwu (Grande Guerriero) fece subito riparare la Grande Muraglia, fortificò Nanchino e pose le basi di quella che sarebbe stato il notevole impegno per la difesa da parte della neonata dinastia dei Ming. Così che ancora due secoli e mezzo dopo, durante il regno del sovrano illuminato Wanli (in carica: 1572-1620) il quale accolse tra gli altri il nostro padre Matteo Ricci come primo tra gli ambasciatori provenienti dal remoto Occidente, la creazione di fortezze inespugnabili era un’importante priorità nell’organizzazione di quei territori. Particolarmente nella regione immediatamente a meridione, rispetto al lungo nastro ininterrotto della Muraglia…