Là dove i corsi fluviali disegnano meandri serpeggianti, a causa della propensione delle acque ad aggirare gli accumuli di sedimenti, prendono forma le penisole tra ferri di cavallo, dove la natura costruisce i propri luoghi di umida e selvaggia pertinenza. In molti luoghi che non sempre includono l’Europa, dove la frequente persistenza di borghi, agglomerati e insediamenti concedeva efficacia alla comune percezione di simili scorci come pratiche fortezze pronte all’uso, soprattutto nei periodi ricorrenti di conflitti la cui soluzione minacciava di annientare la serena sussistenza della popolazione. Così la cittadina francese (ad oggi 20.000 anime) di Cahors in Occitania, lungo il corso del fiume Lot, il cui nome viene dal popolo dei Cadurci, tra le ultime genti di matrice celtica capaci di resistere alla conquista romana. E successivamente per l’intero corso medievale, i loro discendenti che venivano chiamati Cahorsins, facoltosi finanzieri noti per i prestiti concessi ai propri vicini, spesso con connotazioni e aspettative stereotipiche degli usurai del tempo. Non propriamente il tipo di attività capace di attirarsi l’ammirazione dei propri vicini più o meno prossimi, ed in effetti sarebbe stato proprio Dante Alighieri a paragonare nel suo Inferno tale luogo a poli del peccato incancellabile come Sodoma e Gomorra, nonostante costituisse il luogo d’origine del papa a lui contemporaneo, Giovanni XXII. Ma straordinariamente redditizia così come il flusso dei commerci che passavano da queste parti, sul tragitto celebre da tempo come uno dei punti di sosta lungo il fondamentale Cammino di Compostela. Verso un dualismo d’interessi contrastanti, che al principio del XIV secolo nel clima di sconvolgimenti politici e discordia che avrebbe dato l’inizio alla guerra dei cent’anni tra Inghilterra e Francia, pose il sopracitato gruppo di abitanti di fronte a un importante dilemma: andare avanti nella costruzione di un nuovo ponte sopra il fiume in grado di facilitare l’accesso da ovest, sia dei legittimi visitatori che eventuali nemici con intento di conquista? Piuttosto che restare isolati, affidandosi alla continuativa persistenza di una delle più tipiche, ed invalicabili barriere della natura? Questo il punto di partenza per la decisione dei baroni locali guidati dal Primo Console Géraud de Sabanac, eletto in modo autonomo dallo statuto cittadino, di porre la prima pietra alla presenza e con la benedizione del vescovo in quello storico 17 giugno del 1308, di quello che sarebbe rimasto in forza di opportune contingenze uno dei più notevoli esempi di attraversamento fortificato costruito all’apice del Medioevo Europeo.

Ancora intatto in quasi ogni sua parte, inclusi i sei archi ogivali a sesto acuto per una lunghezza totale di 138 metri, il ponte di Valentré si erge dunque ancora oggi con le tre torri di avvistamento quadrate dotate di feritoie, che sarebbero state guardate in armi giorno e notte dai corpi speciali dei miliziani locali. Pronti a difendere con enfasi le proprie case nella trepidante attesa di un’assalto che in effetti non avrebbe mai trovato una ragione di palesarsi, né da parte degli Inglesi o loro truppe mercenarie e capitani di ventura, grazie alla diplomazia, e neppure da signori feudali adiacenti innervositi dai pedaggi o tariffe commerciali imposte dall’orgoglioso consiglio dei consoli cittadini. Difficile, d’altronde, affermare che l’inespugnabile struttura di tale primaria via d’accesso non avesse posseduto un qualche tipo di ruolo in materia…

mura

Come cambiò volto la città costretta per trent’anni ad essere il primo e inespugnabile baluardo d’Europa

C’è una statua in bronzo che si erge presso il centro storico di Ceuta, polo urbano sulle coste d’Africa in prossimità di Gibilterra, il cui aspetto complessivo può essere scambiato superficialmente per Cristoforo Colombo. Un uomo in posa eroica, che punta con una mappa nautica arrotolata in direzione della costa, la tunica lunga fino alle caviglie ed un cappello a tesa larga da capitano. Un semplice fraintendimento che deriva dalla percezione limitata che molti abitanti d’Europa possiedono della propria stessa storia. Ma non così coloro che risiedono nella città in questione: tutti, in questa enclave dai travagliati trascorsi militari, conoscono la storia del principe Enrico il Navigatore. Era il 1415 a tal proposito quando costui, dopo una lunga opera di persuasione, convinse il padre Giovanni I del Portogallo ed i suoi due fratelli che il futuro della propria nazione risiedeva in Africa. Un vasto e redditizio territorio, largamente ignoto salvo che per i ricchi guadagni che venivano dalle carovane che attraversavano la regione del Sahara. Dove diffondere il verbo di Dio tra gli infedeli, come nella leggendaria impresa del sovrano medievale Prester John, avrebbe costituito l’occasione addizionale di un accumulo di crediti a vantaggio della vita successiva per l’intera dinastia di Aviz. Trascorsi erano ormai diversi secoli, dal tentativo inizialmente riuscito di ricostituire i possedimenti oltremare dell’Impero Romano d’Oriente ad opera di Giustiniano ed il suo glorioso generale Belisario, il cui principale lascito nel Mediterraneo Occidentale, la sopracitata roccaforte già considerata inespugnabile sulla penisola di Almina, famosamente fu ceduta ai musulmani del sultanato Marinide nel VII-VIII secolo da parte del conte traditore Giuliano. Aprendo ad un periodo di abbellimento e costruzione di quel sito, culminante nella costruzione di ulteriori mura e porte monumentali del tipo più imponente possibile in quell’epoca ormai remota. Ma i Portoghesi, per l’incombente battaglia del 1415, si erano preparati a lungo ed in segreto, con mappe accurate di Ceuta ed un dislocamento di forze spostato in posizione senza lasciar trapelare in anticipo le proprie intenzioni. Così che una flotta dotata di circa 50.000 soldati, all’improvviso apparve innanzi alla vasta fortezza sul Mediterraneo. E sotto la guida dello stesso Enrico, che restò ferito in azione, conquistò nel giro di una sola notte ciò che legittimamente risiedeva sotto l’egida del governatore Salah ben Salah.

Il che segnò l’inizio, piuttosto che la fine, delle ostilità. Con l’ex comandante berbero rimasto isolato dal suo sultano Said Uthman III, all’epoca coinvolto in una crisi politica e di successione, accampatosi fuori le mura con circa 100.000 uomini, donne e bambini evacuati in anticipo e guidati da un pletora notevolmente diversificata di leader tribali e religiosi. Ci sarebbe tuttavia voluto fino al 1419 per un tardivo, fallimentare tentativo di riconquista della città. Durante il periodo di dominio portoghese, durante il regno del figlio maggiore di Re Giovanni, il suo erede Duarte, Ceuta crebbe ulteriormente vedendo la propria moschea trasformata in una cattedrale. Ed ulteriori rinforzi alle ormai vetuste mura protettive di quel centro strategico d’espansione europea. Giungendo a costituire un dei primi esempi, ragionevolmente conforme da ogni punto di vista rilevante, di un possedimento territoriale d’oltremare in parallelo con la città spagnola di Melilla, nella regione del Marocco Orientale. Ma il suo periodo storico più drammatico e sofferto doveva ancora venire…

L’utopica visione dell’ottagono, per vivere sotto la cupola più stravagante della Victorian age

Se è vero che le forme o circostanze strutturali atipiche tendono a generare diffidenza nel senso comune, non è difficile comprendere le molte leggende sorte tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo nella verdeggiante contea di Westchester, non poi così lontano dalla Grande Mela, relativamente alla presunta infestazione sovrannaturale di quello che è ormai da oltre 160 anni un imprescindibile, appuntito e rosato elemento del paesaggio rurale. La tipica casa signorile di quei tempi, il che nello specifico tende a prevedere una forma alta e stretta, imponenti torrette, colonnati e ringhiere in ferro battuto, così come previsto a corollario delle migliori narrazioni con intento pauroso. Eppure ciò che incorpora la lungamente celebre ed altrettanto imponente Armour-Stiner House, così chiamata in onore del suo originale costruttore e di colui che, vent’anni dopo, ne avrebbe modificato profondamente aspetto e caratteristiche, presenta due fondamentali tratti distintivi, il primo dei quali è la forma non esattamente rettangolare né affine a quella di un cerchio, bensì grosso modo a metà tra questi due estremi. Essendo di per se conforme al perimetro simmetrico di un ottagono, sebbene il tetto tenda a mascherare tale caratteristica. Ciò per la presenza sopra il culmine delle sue mura verticali dall’altezza di 22 metri ed una diagonale piana di 18, di un’imponente cupola capace di aggiungerne ulteriori 7, giungendo a ricordare il profilo di un antica chiesa o luogo di culto. Essendo effettivamente stata dichiarata l’ormai atavica dimora, il cui architetto resta ad oggi sconosciuto, come direttamente ispirata alla struttura del Tempietto del Bramante a Roma, nel cortile del convento di San Pietro del Gianicolo, a sua volta riproposizione rinascimentale della struttura del tholos, un tipo di edificio classico, tipicamente tondeggiante e circondato da un portico di colonne. Le quali rientrano e contribuiscono, nel moderno caso, ad un profilo decorativo straordinariamente ornato con le sue finestre a bovindo dagli abbaini triangolari i motivi a pan di zucchero e i puntali metallici attorno al perimetro e sopra l’alto nido del corvo centrale, corrispondente essenzialmente al quinto piano dell’edificio. Tanto da essere stata lungamente paragonata ad una sorta di scultura gastronomica, come un pan dolce o torta decorata (nonché pandoro, se vogliamo usare la prospettiva italiana) sebbene essa abbia costituito in passato, assieme ad un altro migliaio di esempio coèvi, la risultanza tangibile di una particolare scuola del pensiero architettonico statunitense. Nata, in modo alquanto raro, dal successo editoriale di un testo pubblicato nel 1848 a beneficio del pubblico generalista…

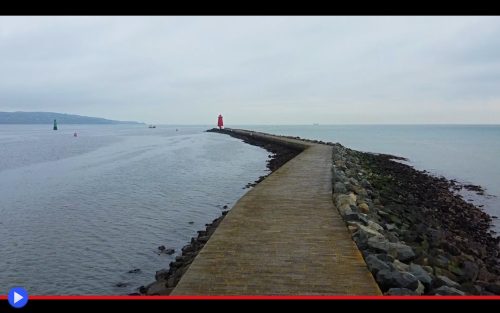

Il sistema di barriere sulla foce che conduce le speranze di Dublino verso il mare

Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…