È forse una delle più notevoli esperienze di scoperta offerte ai visitatori stranieri, quella d’inoltrarsi nel quartiere commerciale del mercato notturno di Pettah, in prossimità del centro della capitale commerciale e culturale dello Sri Lanka. La gremita Colombo, così chiamata all’epoca dei Portoghesi come traslazione dall’originale termine Kolon thota, succeduta nel suo ruolo amministrativo dall’adiacente Sri Jayawardenepura Kotte nel 1982. Sebbene basti volgere lo sguardo allo skyline dei rispettivi insediamenti, per comprendere dove risieda ancora oggi il polo sincretistico delle diverse religioni nazionali. Allorché inoltrandosi nella scacchiera disegnata tra i siti residenziali, gli uffici multipiano e le vocianti radure del tessuto urbano, ci si trova innanzi d’improvviso ad edifici totalmente iconici che tendono a riassumere il ricco retaggio culturale della società isolana. Luoghi come l’alta chiesa cristiana di Wolvendaal, curiosamente dedicata alla pregressa infestazione di sciacalli nella corrispondente radura (erroneamente definiti wolves in seguito all’arrivo degli Olandesi) o il tempio Hindu di Sri Ponnambalavaneswarar con il suo gopuram monumentale, la trapezoidale porta decorativa rappresentativa dei siti di culto dell’India Meridionale. Mentre per quanto concerne la nutrita collettività dei singalesi fedeli alla tradizione dei Dawudi Bohora, depositari dello sciismo ismailita islamico importato dallo Yemen a partire dal X secolo d.C, non ci sono grossi dubbi su quale possa essere il principale ambiente architettonico di riferimento. Non appena ci s’imbatte nelle cupole appuntite della cosiddetta Moschea Rossa, la cui forma vagamente simile alle riconoscibili “cipolle” della tradizione Musulmana viene coadiuvata da un singolare cromatismo delle linee geometricamente sovrapposte; scelta chiaramente insolita dell’architetto Habibu Lebbe Saibu Lebbe che ne curò il progetto a partire dall’anno 1908, con l’intento esplicito di evocare piuttosto l’immagine di un melograno, frutto citato per tre volte nel Sacro Corano in qualità di simbolo e prezioso dono del Paradiso. Sgargiante presenza situata tra palazzi totalmente privi di ulteriori particolarità latenti, la notevole costruzione, quasi escheriana nella sua complessità inerente, incorpora dunque elementi dell’architettura indo-iranica risalente al XIX secolo, mutuata in modo indiretto dalle creazioni poste in opera durante i lunghi anni coloniali del Raj britannico. Ma essa è soprattutto la fondamentale risultanza, in modo ancor più significativo, di un’interpretazione fortemente personale del bello, quasi naïf nell’inconfondibile spontaneità del proprio autodidatta e misterioso creatore. In modo tale da costituire un faro unico all’interno del tessuto cittadino, nonché una delle attrazioni maggiormente memorabili per chi tenta di conoscere la complessa stratigrafia di Colombo dalle sue caratteristiche tangibili ed i beni culturali immanenti…

culto

Consacrata finalmente a Bucarest la più grande chiesa nella storia dell’Ortodossia Orientale

Le aspirazioni e desideri di un popolo possono costituire un’energia del cambiamento, soprattutto ai fini di dar forma a cognizioni spirituali oltre le mere aspettative del quotidiano. Singolari testimonianze, magnifiche ed inconfondibili, delle priorità concettuali al centro di un’ideologia, intesa come senso comune della collettività indivisa. Almeno, in teoria. Così non mancarono di certo, fin dalla sua inaugurazione nell’ormai remoto 1997, i critici del giganteggiante Palazzo del Parlamento Rumeno, il mostro alto 84 metri che costituisce probabilmente il più pesante (ed uno dei più vasti) singoli edifici al mondo. La cui ombra squadrata a metà tra il Neoclassico ed il Brutalismo avrebbe già dovuto avere, nella pianificazione architettonica della piazza dell’Arsenale a Bucarest, una controparte di natura maggiormente leggiadra e metaforica. Un luogo di ritrovo finalizzato alla preghiera, immaginato ai tempi della Rivoluzione del 1877 per sostituire l’eccessivamente affollata Cattedrale Metropolitana vicina alla Camera dei Deputati. Centodieci anni sarebbero effettivamente bastati di gran lunga, in linea di principio, ad erigere le mura di una vera e propria cattedrale. Se non che l’assenza di fondi sufficienti nell’erario, uniti alla progressiva insorgenza di conflitti sempre più drammatici nell’Est Europa, costituirono frangenti capaci di spostare in avanti l’effettiva messa in opera di quel progetto, sia durante il regno dei monarchi della dinastia Hohenzollern-Sigmaringen che a seguito dell’istituzione del governo comunista, le cui priorità risiedevano chiaramente in tutt’altra direzione avendo in effetto promosso la demolizione di molti edifici di culto nella stessa capitale. Ci sarebbe voluto dunque fino al 1999, nella sussistenza di un clima politico favorevole e una leadership clericale sufficientemente propositiva, affinché la questione della Catedrala Mântuirii Neamului (C. della Salvezza della Nazione) venisse sollevata nuovamente grazie a un gesto plateale consistente nel posizionamento di una croce nella Piazza dell’Unione, originariamente consacrata dal patriarca Miron (in carica: 1919-39) ed a maggio di quell’anno benedetta per buona misura anche dal Papa cattolico in visita Giovanni Paolo II. Con il trascorrere di un ulteriore periodo di acclimatamento all’idea fino 2005, il sito venne giudicato tuttavia insufficiente, portando lo stesso Municipio cittadino a suggerire la collocazione possibilmente ideale: quel vasto spazio istituzionale sullo zoccolo pietroso sopraelevato, che nella Preistoria aveva costituito l’argine naturale del fiume Dambovita. Una scelta simbolica oltre che funzionale, vista l’esistenza pregressa di ben cinque chiese entro i confini della piazza, sistematicamente demoliti per far posto agli edifici amministrativi del regime. Esattamente là dove la scorsa domenica svariate decine di migliaia di persone, fornite di maxi-schermi per assistere alla cerimonia propriamente detta, hanno preso parte ad uno dei rituali più importanti nel processo d’inaugurazione di una chiesa ortodossa: la consacrazione delle icone successiva a quella delle mura e dell’altare, ultima in ordine di tempo proprio perché apre al pubblico la possibilità di assistere alle funzioni che dovranno tenersi all’interno. Sotto molti punti di vista, un punto di svolta storico nella storia di questo paese…

Le tre porte verso la moschea scientifica, capolavoro architettonico dell’Anatolia

Rassicurante può essere tentare di attribuire alle maggiori religioni del mondo una serie di caratteristiche esteriori e implicazioni contestuali capaci di esulare dai reciproci contesti d’appartenenza. Determinati stili, connessioni pratiche nelle meccaniche visuali da evocare nei fedeli, mediante lo strumento sempre utile dell’arte umana. In tal senso costituendo il tipo di enti che trascendono i confini di regni, repubbliche o tribù, i diversi modi di approcciarsi alla divinità diventerebbero una mera conseguenza, dell’uno o l’altro canone letteralmente imposto dagli imprescindibili predecessori di un Credo. Al punto che persino l’eccezione, nell’attenta salvaguardia di quell’utile concetto, diviene per il senso comune uno strumento avversativo utile a confermare la presunta regola. Pur essendo, nel contempo, l’evidente promemoria che ogni tipo di realizzazione può riuscire a giustificare la propria stessa esistenza, a patto che sia sufficientemente memorabile in una quantità rilevante dei propri fondamentali aspetti. Nello stesso modo in cui a Divriği, insediamento di circa 11.000 abitanti nel distretto turco di Sivas, sorge un edificio che avendo incorporato a partire dal XIII secolo la duplice funzione di luogo di culto islamico e dār al-shifā’ (casa di guarigione) oggi ci ricorda come i preconcetti fondati sulle conoscenze pregresse non sempre corrispondano a fattori geometricamente prevedibili, né sostanziali limiti creativi imposti ai costruttori originali di una simile tipologia di edifici. Con dimensioni imponenti di 64 per 32 metri e facciate in media capaci di elevarsi fino a 12 metri fatta eccezione per il minareto, che ne raggiunge 24, la Grande Moschea e Ospedale (Ulu Cami ve Darüşşifası) della città risulta dominata per chi l’osserva da lontano da un’iconica caratteristica particolarmente distintiva nel suo contesto culturale d’appartenenza: tre portali monumentali finemente ornati, mediante l’utilizzo di bassorilievi ed elementi a sbalzo, tanto elaborati da giungere a ricordare superficialmente l’aspetto delle cattedrali gotiche della stessa epoca appartenente a un contesto europeo. Almeno finché non ci si avvicina ulteriormente, giungendo a intuire almeno in parte il complesso iconografico degli elementi rappresentati per ciascuna di esse, che in aggiunta alle iscrizioni a rilievo del nome del sultano nella distante capitale, dei committenti diretti e la duplice funzione della struttura, di per se non rara all’epoca, includono reticoli decorativi a nido d’ape, dotati di elementi vegetali e diverse creature fantastiche dal significativo simbolico relativamente occulto. Ragion per cui sarà opportuno, a questo punto della trattazione, rivolgere temporaneamente la nostra attenzione al quadro storico che avrebbe permesso ad un simile capolavoro di palesarsi…

La chiesa favolosamente ornata in grado d’incarnare il sincretismo della religione armena

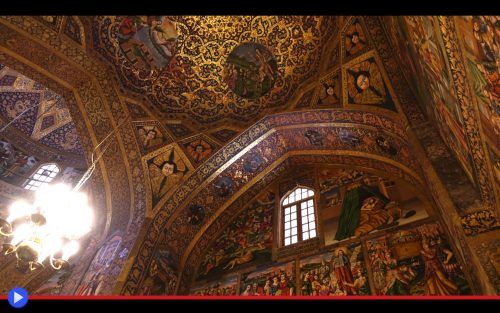

Oltre l’alto portale in pietra, il visitatore viene trasportato in un piano d’esistenza memorabile, dove ogni scorcio dello sguardo incontra e viene incentivato ad assorbire il sacro. Verticalmente richiamata verso gli angoli degli absidi costruiti con mattoni raffiguranti degli angeli e gli svettanti pennacchi geometrici adiacenti alla cupola soprastante, la vista incontra dunque le storie del vangelo, fedeli riproduzioni del paradiso e dell’inferno, nonché immagini tratte dalla vita di santi appartenenti alla vasta tradizione cristiana del Medio Oriente. Tappeti variopinti completano l’ambiente dando una continuità al disegno, che sembra sospeso nello spazio ed al di là del tempo. Questa è Vank (il “monastero”) una delle cattedrali maggiormente distintive a non essere ancora state inserite nella lista dei patrimoni culturali dell’UNESCO. Forse per le alterne vicende storiche, fino ai confini dell’Era Contemporanea, di coloro che tanto faticosamente s’imbarcarono nel progetto di costruirla?Tre secoli prima del maggior grande crimine compiuto contro la collettività del popolo armeno, per volere di quel gruppo di politici e rivoluzionari che avrebbero finito, successivamente al compiersi del proprio intento, per porre le basi della moderna nazione turca, una parte considerevole del popolo del leggendario patriarca Haik abitava le feconde terre sul confine dell’odierna Iran, praticando una propria versione del cristianesimo elaborata a partire dal IV secolo. Ciò a partire dalla conversione del sovrano Tiridate III, in grado di far risalire la sua discendenza fino al patriarca Noè. Centrale, nella risultante confessione, sarebbe risultato il precetto del cosiddetto miafisismo, secondo cui Cristo possedeva un’unica natura, frutto dell’unione tra le sue due parti non più contrapposte, umana e divina. In una situazione territoriale rimasta ragionevolmente stabile attraverso le alterne vicende dei suoi devoti, dall’era antica fino al tardo Medioevo, tanto che il cosiddetto Hayastan avrebbe assunto gradualmente il toponimo di Armenia, a partire dall’appellativo della più potente tribù locale. Ciò, almeno, finché il quinto shah safavide di Persia, Abbas il Grande, non intraprese un sanguinoso conflitto contro gli Ottomani nell’anno 1600, che avrebbe portato le sue armate a marciare con intento di conquista lungo tutto il Caucaso, la Mesopotamia e l’Anatolia centrale. Allorché transitando nella valle di Jolfa, dove si trovavano i principali centri religiosi e culturali delle genti discese dal patriarca, il potente condottiero decretò di fare terra bruciata principalmente per due ragioni: primo evitare, che gli armeni potessero allearsi un giorno coi turchi. E secondo, incentivare la loro migrazione entro i confini della capitale del territorio, Erevan, affinché quest’ultima potesse trarre beneficio delle competenze amministrative e commerciali di una delle etnie maggiormente unite e solidali del contesto geografico locale. Un’imposizione ottenuta con spargimenti di sangue relativamente contenuti, ed a seguito della quale nacque letteralmente dal nulla a partire dal 1606 l’intero quartiere di Nuova Julfa, lungo la riva sud del fiume Zaiandè, importante punto di riferimento in termini architettonici ed artistici nonché saliente congiuntura, ove Oriente ed Occidente convergevano nella creazione di un gusto estetico destinato a rimanere privo di termini di paragone…