Le aspirazioni e desideri di un popolo possono costituire un’energia del cambiamento, soprattutto ai fini di dar forma a cognizioni spirituali oltre le mere aspettative del quotidiano. Singolari testimonianze, magnifiche ed inconfondibili, delle priorità concettuali al centro di un’ideologia, intesa come senso comune della collettività indivisa. Almeno, in teoria. Così non mancarono di certo, fin dalla sua inaugurazione nell’ormai remoto 1997, i critici del giganteggiante Palazzo del Parlamento Rumeno, il mostro alto 84 metri che costituisce probabilmente il più pesante (ed uno dei più vasti) singoli edifici al mondo. La cui ombra squadrata a metà tra il Neoclassico ed il Brutalismo avrebbe già dovuto avere, nella pianificazione architettonica della piazza dell’Arsenale a Bucarest, una controparte di natura maggiormente leggiadra e metaforica. Un luogo di ritrovo finalizzato alla preghiera, immaginato ai tempi della Rivoluzione del 1877 per sostituire l’eccessivamente affollata Cattedrale Metropolitana vicina alla Camera dei Deputati. Centodieci anni sarebbero effettivamente bastati di gran lunga, in linea di principio, ad erigere le mura di una vera e propria cattedrale. Se non che l’assenza di fondi sufficienti nell’erario, uniti alla progressiva insorgenza di conflitti sempre più drammatici nell’Est Europa, costituirono frangenti capaci di spostare in avanti l’effettiva messa in opera di quel progetto, sia durante il regno dei monarchi della dinastia Hohenzollern-Sigmaringen che a seguito dell’istituzione del governo comunista, le cui priorità risiedevano chiaramente in tutt’altra direzione avendo in effetto promosso la demolizione di molti edifici di culto nella stessa capitale. Ci sarebbe voluto dunque fino al 1999, nella sussistenza di un clima politico favorevole e una leadership clericale sufficientemente propositiva, affinché la questione della Catedrala Mântuirii Neamului (C. della Salvezza della Nazione) venisse sollevata nuovamente grazie a un gesto plateale consistente nel posizionamento di una croce nella Piazza dell’Unione, originariamente consacrata dal patriarca Miron (in carica: 1919-39) ed a maggio di quell’anno benedetta per buona misura anche dal Papa cattolico in visita Giovanni Paolo II. Con il trascorrere di un ulteriore periodo di acclimatamento all’idea fino 2005, il sito venne giudicato tuttavia insufficiente, portando lo stesso Municipio cittadino a suggerire la collocazione possibilmente ideale: quel vasto spazio istituzionale sullo zoccolo pietroso sopraelevato, che nella Preistoria aveva costituito l’argine naturale del fiume Dambovita. Una scelta simbolica oltre che funzionale, vista l’esistenza pregressa di ben cinque chiese entro i confini della piazza, sistematicamente demoliti per far posto agli edifici amministrativi del regime. Esattamente là dove la scorsa domenica svariate decine di migliaia di persone, fornite di maxi-schermi per assistere alla cerimonia propriamente detta, hanno preso parte ad uno dei rituali più importanti nel processo d’inaugurazione di una chiesa ortodossa: la consacrazione delle icone successiva a quella delle mura e dell’altare, ultima in ordine di tempo proprio perché apre al pubblico la possibilità di assistere alle funzioni che dovranno tenersi all’interno. Sotto molti punti di vista, un punto di svolta storico nella storia di questo paese…

cristianesimo

Gli spiriti divini che duellano nel cuore delle pietre più enigmatiche della Germania settentrionale

Percorrendo le importanti strade che costeggiano la densa foresta di Teutoburgo, il viaggiatore aveva l’abitudine di perdersi in profonde meditazioni sul significato e il ruolo della vita umana nelle grandi geometrie della natura. Così sospeso tra le vaste pianure della Renania-Vestfalia e l’ombroso regno di creature non del tutto conosciute, colui che camminava lungo il sentiero Hermannsweg, dal nome di un antico capo del popolo dei Cherusci, poteva solo in parte prepararsi allo spettacolo situato ad ergersi lungo il tragitto della propria introspezione procedurale: 13 alte pietre, alcune delle quali simili a colonne, in una regione per il resto priva di evidenti formazioni geologiche spinte verso l’alto dall’ignoto regno del sottosuolo. Affioramenti di arenaria chiamati Externsteine o Rupes Picarum (Pietre delle Gazze) che compongono un complesso megalitico, la cui origine del tutto naturale non può cancellare l’evidente contributo successivo di generazioni che decisero, per ragioni largamente ignote ma conformi alle diffuse propensioni umane, di chiamarlo sacro per la propria idea di culto religioso ultraterreno. Nella maniera largamente palese grazie alle alterazioni antropogeniche della pietra numero uno, chiamata Grottenfels, scavata e decorata in multiple maniere consistenti di una vera e propria cappella interna, con altare situato sotto un arco e bassorilievi risalenti ad un momento imprecisato dell’epoca Medievale. Tra cui il più esteso e interessante, chiamato Kreuzabnahmerelief (let. “Discesa dalla Croce”) raffigura in modo allegorico diverse figure, storiche ed angeliche, che depongono Cristo dopo la sua cruenta esecuzione. Tra cui quello che potrebbe essere il fariseo Nicodemo, le cui gambe cancellate dal tempo si sarebbero trovate accovacciate, o sedute, sopra uno strano oggetto a forma di “T” ricurvo, possibilmente parte di una sedia o albero di palma. Soltanto possibilmente, a dire di alcuni. Giacché dall’epoca del völkisch, il movimento etnicista creato dai Romantici tedeschi nel XIX secolo per diventare in seguito una delle colonne pseudo-culturali del partito hitleriano, in certi ambienti fu fatta sussistere l’idea che il sito di Externsteine potesse aver posseduto un significato anteriore strettamente interconnesso ad un particolare passaggio degli Annales regni Francorum, opera storiografica dell’ottavo secolo dedicata a raccontare le molte gesta e conquiste di Carlo Magno. Dove nel capitolo dedicato alla sanguinosa crociata contro i Sassoni, si legge di come il sovrano avesse impiegato ben due giorni per abbattere l’alta colonna sacra di quei popoli pagani, incontrata per caso nei pressi di Eresburg e identificata con il misterioso nome di Irminsul. Una sorta di idolo situato sopra un’alta pietra, collegata dagli antropologi a una raffigurazione germanica dell’albero norreno di Yggdrasill, ponte di collegamento tra i diversi piani dell’esistenza. Che qualcuno avrebbe in seguito associato, a torto o a ragione, alla forma dello strano piedistallo di Nicodemo…

Parabola della fede: la traiettoria disegnata dal turibolo sovradimensionato della cattedrale di Compostela

Con un ritmo rapido ma sostenuto l’apertura delle porte conduceva in Paradiso i presenti. Non l’effettivo Regno dei Cieli, s’intende, luogo posto all’altro lato del sottile velo che divide l’esperienza quotidiana dalla trascendenza spirituale al termine dell’Esistenza. Bensì uno stato di venerazione intrinseco, l’accettazione di un compito supremo ed il conseguente sviluppo di un secondo stato della consapevolezza umana. Questo l’obiettivo desiderato, fin dall’alba dei tempi, nella costruzione o allestimento di un luogo dedicato alla pratica di un culto, sia esso di un tipo dedicato all’Unico o i suoi plurimi, tanto spesso contrapposti predecessori dell’Era Pagana. Lo stesso perseguito con rinomato e celebrato successo presso il luogo di sepoltura di San Giacomo Apostolo, il cui corpo fu portato in Galizia ad alcuni discepoli su una barca di pietra successivamente al martirio nel I secolo a Gerusalemme. Lì, dove tanto a lungo aveva predicato il Cristianesimo e nel nono secolo, per una verità miracolosamente rivelata, il sovrano Alfonso II diede ordine che fosse costruita una gloriosa cattedrale. Allestita ancora in seguito ai saccheggi subìti, a guisa di una delle più vaste case del Signore che il mondo avesse mai visto, per volere del suo successore del dodicesimo secolo, Alfonso IX di León. Ma così come l’arco, la colonna e la cupola venivano mutati per costoro dall’architettura del Mondo Antico, elementi più strettamente interconnessi alla ritualità condotta in altri spazi continuavano a venire implementati nella principale religione monoteista dell’Europa Medievale, incluso il ruolo fondamentale del cosiddetto θύμιᾰμα (thýmia̱ma) l’offerta odorosa o profumo sacro tanto spesso rappresentato, fin dall’inizio dei commerci con il Mondo Arabo millenni prima della nascita di Cristo, dalla resina di particolari alberi, preventivamente essiccata e trasformata in grani, polveri o pezzi pronti da bruciare assieme alla carbonella. Un’etimologia fruttuosa che potremmo ricondurre in modo pressoché diretto al thuribŭlum introdotto con alta probabilità dai sacerdoti dediti al rito Romano, un particolare tipo di pentola dallo sviluppo verticale, collegata a delle catenelle onde facilitarne l’oscillazione manualmente indotta e conseguente diffusione dei vapori odorosi. Qualcosa di effettivamente funzionale all’obiettivo di partenza ma non sempre egualmente risolutivo, nella maniera chiaramente annotata nel Codex Calixtinus del 1173 d.C, vasto repertorio di ben 5 libri sulle pratiche dogmatiche connesse al culto compostelano. Dove si trova il primo riferimento alla metodologia attentamente perfezionata del Botafumeiro, che potremmo definire estremamente conduttiva alla creazione di un ambiente conduttivo alla fondamentale percezione del Sacro. Lo spettacolare e reiterato passaggio nell’altissima navata di un oggetto volante metallico del peso di 80 Kg, alla velocità massima di 60 Km orari…

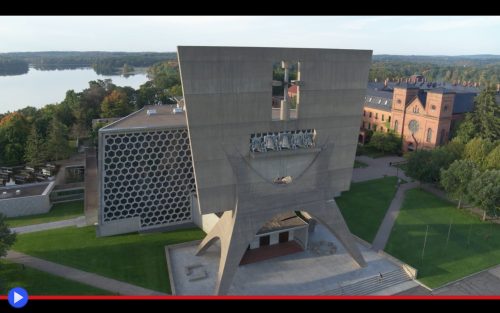

L’alta insegna di cemento che protegge l’astronave cattolica del Minnesota

Forti mura grigie costruite sulla base del criterio di resistenza. Dove domina la forma di montanti parabolici ed interconnessi, traforati per permettere alla luce di passare attraverso. Questo è il “bunker” con la forma di possente parallelepipedo, la cui facciata principale orientata a nord avrebbe ricevuto poca luce negli orari più prossimi all’alba e al tramonto. Se non fosse stato grazie all’edificazione della propria controparte, un insolito edificio piatto e largo la cui costruzione si avvicina largamente a quella di un pannello che voleva accogliere messaggi pubblicitari o slogan politici di qualche tipo. Se non fosse per la sua natura totalmente scarna concepito per riflettere i raggi solari all’interno, dominata unicamente dalla sagoma di quattro campane. Ed al di sopra di queste, una croce tridimensionale che passa attraverso.

Siamo largamente abituati allo stereotipo statunitense, che individua cattedrali nel deserto nella guisa d’imponenti meraviglie, costruite per ragioni differenti lungo il ciglio delle lunghe arterie cementizie, strade interstatali che conducono attraverso il vasto nulla. Per essere il singolo paese maggiormente popoloso d’Occidente, in effetti questa confederazione che occupa in larghezza buona parte di un’intero continente ha larghi spazi dove la natura riesce a farla da padrona ed altre zone intermedie, per lo più rurali eppure oggetto di maestosi ed imponenti progetti edilizi. Fabbriche, centrali elettriche, centri commerciali, opere d’arte. Oppure luoghi dal significato spirituale eminente, come punti di convergenza d’intere comunità religiose destinate a crescere nel tempo. Una di questi fu senz’altro, già pochi anni dopo la sua nascita, il convento benedettino di San Giovanni, fondato a sud di St. Cloud con l’arrivo di cinque rappresentanti della congregazione americana-cassinese dalla Pennsylvania, nella cosiddetta Beautiful Valley, durante l’anno del Signore 1856. Il che avrebbe portato nel giro di un paio di decadi, mediante l’investimento di facoltosi devoti, alla costruzione del cosiddetto quadrangolo, dominato da una svettante chiesa con due campanili gemelli. In un luogo destinato a ricevere nel tempo l’appellativo di Collegeville, per la prestigiosa università cattolica che avrebbe aggiunto nel 1883 i propri edifici al decentrato complesso sul ciglio dell’Interstatale 94. Il che avrebbe visto aumentare drasticamente verso l’inizio del secolo il numero dei membri della congregazione presenti in un dato momento, motivando il progressivo acquisto di ulteriori terreni e l’edificazione di strutture architettoniche addizionali. Verso una direzione destinata a raggiungere il punto di ebollizione all’inizio degli anni ’50 del Novecento, nel momento in cui diventò letteralmente impossibile pronunciare una messa a cui fossero presenti tutte le letterali centinaia di membri attivi dell’istituto allo stesso tempo. Allorché l’intraprendente abate Baldwin Dworschak, dovendo scegliere una strada per arginare il problema, decise di percorrere una strada che praticamente nessun altro avrebbe scelto al suo posto: indire un concorso, chiamando a parteciparvi architetti di larga fama internazionale, affinché una commissione dei suoi confratelli potesse trovarsi a valutare le diverse opzioni a disposizione. Il risultato sarebbe stato qualcosa che nessuna istituzione religiosa di tale entità, fino a quel momento, aveva potuto desiderare di possedere prima di quel particolare momento…