Probabilmente l’animale più frequentemente avvistato dagli abitanti degli ambienti urbani, tollerato in larga parte a causa dell’assenza d’implicazioni problematiche, diversamente dai furtivi roditori, portatori di malattie trasmesse all’uomo. Cionondimeno detto nei contesti colloquiali, “il topo con le ali” è l’abitante dei più alti cornicioni, visitatore di giardini e piazze frequentate dai turisti. Il tipico piccione non può in alcun modo definirsi una creatura oggetto di alcun tipo di tutela. Ed è in tal senso sorprendente immaginare che un appartenente alla sua stessa schiatta, per quanto esotico e distante, possa fare formalmente parte degli elenchi di creature maggiormente a rischio di estinzione sul pianeta Terra. Là, dove il sempiterno incedere della proliferante diversificazione biologica non è meramente un albero, ma un fitto reticolo fatto d’interconnessioni reciproche che disegnano e ridefiniscono costantemente il concetto stesso di evoluzione. Ecco dunque tra arcipelaghi del Pacifico Meridionale, taluni uccelli che appartengono effettivamente alla famiglia dei columbidi, pur essendo connotati da caratteristiche di adattamento estremo a luoghi un tempo ameni, privi prima dell’inizio dell’Antropocene del concetto stesso di predazione. Esseri come il Goura victoria, piccione coronato dalle ornate penne sopra il capo, o quello delle Nicobar, mantello smeraldino al sèguito che incorpora e riflette i raggi del distante astro solare. Entrambi imparentati, dal punto di vista genetico, con due delle creature alate più compiante dell’epoca moderna: il dodo delle Mauritius ed il solitario di Rodriguez, abitante delle isole Mascarene. Nel novero dei discendenti d’altra parte, più o meno esteriormente simili loro estinti predecessori, soltanto una specie superstite può dirsi la più simile dal punto di vista comportamentale e la nicchia ecologica di appartenenza agli originali, essendo endemica di quello stato tra le acque oceaniche famoso per aver tenuto vivide le proprie antiche tradizioni tribali, tra cui solenni cerimonie e distintivi tatuaggi dal significato culturale importante. Samoa dove, tra foreste sacre agli antenati, si aggirano in silenzio i rimanenti 50-249 esemplari (stimati) del Didunculus strigirostris o piccione dal becco dentato, il cui nome latino significa letteralmente “piccolo dodo” così come suggerito dal naturalista Sir Richard Owen, dopo la prima classificazione operata da William Jardine sulla base di un esemplare riportato negli Stati Uniti dal loro collega a bordo di una spedizione del 1839, Mr. Titian Peale. Aprendo la preliminare strada di approfondimento, per uno degli esseri più singolari e distintivi del suo ambiente, facilmente desumibile come destinato a risentire in modo significativo dell’innarestabile processo di trasformazione, ormai avviatosi oltre le tranquille sponde di quei legittimi luoghi d’appartenenza…

specie a rischio

La chitarra nuotatrice tra il concetto di razza e squalo

Pesce cuneo, pesce freccia, pesce topo e pesce treccia. Ogni pesce ha la sua forma ed ognuna di queste ultime ricorda, per associazione, una creatura, oggetto o sentimento di noi esseri di superficie. Di strumento, d’altra parte, ce n’è uno e solamente quello: acustico, meraviglioso, triangolare portatore di stupore. E meraviglia? Dipende dalla specie a cui appartieni. Giacché piccoli molluschi o crostacei non saranno particolarmente lieti d’incontrare un membro dei Rhinopristiformes, la creatura che si aggira per i mari del Pacifico e l’Oceano Indiano sempre in cerca, sempre attenta, percependo i minimi dettagli delle circostanze. E tutto il resto è musica, direbbe qualcuno, ma la realtà è che c’è soltanto fame, a far da guida ai loro gesti e pattugliamenti eternamente ripetuti. Di un predatore come tanti, nel comportamento e come pochi nell’aspetto, giacché non è facile comprendere precisamente il tipo tassonomico cui siamo innanzi. Di un… Condritto, questo almeno è chiaro, classe di esseri marini senza ossa nello scheletro composto unicamente da parti cartilaginee, il che ha reso complesso fin dall’invenzione della paleontologia dirimere il mistero della loro discendenza. Ritenuta essere in comune per il tipico protagonista d’infiniti film di paura che si svolgono nel punto di contatto tra la terra e il mare, e il principale pesce “alato” con la forma di una grande ala che ricorda vagamente il bombardiere americano B-29. O forse sarebbe meglio affermare il contrario? Dopo tutto razze o mante esistono da lungo tempo. Ed il progresso d’implementi bellici non sempre tiene in considerazione i crismi dei suoi ormai vecchi modelli. E d’altra parte abbiamo in questo essere fin qui soltanto menzionato, il perfetto pièce de résistance o chiave di volta, o anello mancante tra le due categorie apparentemente distanti, individuabile a partire dalla forma posseduta dall’intera distintiva categoria di questi animali. Non a caso definiti per associazione razze-squalo, con riferimento alla forma piatta con in più la coda lunga e muscolosa, propria di quell’altro tipo di carnivori comprensibilmente temuti dall’uomo. Così rappresentati in questo caso da una specie soprattutto, la notoriamente minacciata e fortemente distintiva Rhina ancylostoma “dalla bocca ad arco” in forza della riconoscibile conformazione del suo apparato di fagocitazione, così efficiente in quello che più di ogni altra cosa gli riesce meglio. Risucchiare, masticare, far valere il proprio diritto alla spietatezza che conduce per quanto auspicabile alla sopravvivenza…

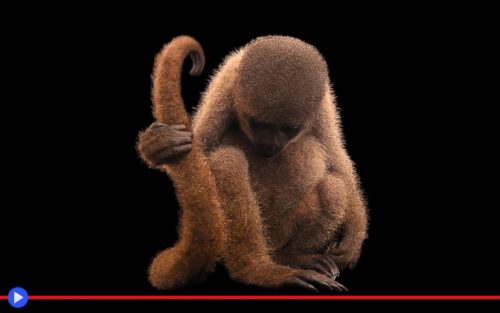

La soffice avvenenza della più rara scimmia dalla coda prensile del continente sudamericano

Nel gigantesco archivio di circa 40.000 tra immagini e video costituito da Joel Sartore, fotografo che collabora da oltre 25 anni con la prestigiosa rivista del National Geographic, spiccano taluni ritratti monografici di animali a rischio d’estinzione, ripresi su fondo nero e illuminati ad arte per massimizzarne le notevoli caratteristiche estetiche inerenti. Un’insieme notevole all’interno del quale, tra tutti, può colpire l’immaginazione questo piccolo di un primate ricoperto da una folta pelliccia, che non sfigurerebbe su quadrupedi caprini o altri animali d’alta quota, nonostante il suo effettivo habitat di provenienza siano le foreste pluviali situate nelle pianure costiere del Perù. Dove trascorrerebbe idealmente le sue pacifiche giornate assieme alla madre e un gruppo di fino 25-30 esemplari allo stato brado, se non fosse per una popolazione complessiva ormai stimata attorno ai 1.000 individui, benché sia stata ancor più piccola negli anni antecedenti a un significativo sforzo internazionale di conservazione. Lagothrix flavicauda è il suo nome, benché sia molto più comune definirla scimmia lanosa o “lagotrice” dalla coda gialla, per distinguerla dal suo cugino molto più diffuso, la L. lagothricha o scimmia lanosa comune. A cui manca un aggettivo cromatico per l’ampia varietà di colori che può assumere il suo manto, nell’ampio areale di appartenenza capace di estendersi dalla Colombia all’Ecuador, la Bolivia, il Brasile ed il Venezuela. Nonostante la pressione sul suo habitat, l’abbondanza dei predatori e soprattutto una caccia ininterrotta praticata dalle numerose popolazioni indigene abbiano portato anch’essa ad uno stato di vulnerabilità biologica capace di minacciarne la discendenza. Il che costituisce da un certo punto di vista una significativa anomalia, quando si considera l’innato carisma e relativa oscurità di queste due specie, senz’altro tra le maggiormente carismatiche, nonché l’effettiva scimmia più imponente dell’intera zona neotropicale: fino a 50 cm di lunghezza, sia nelle femmine che nei maschi, sebbene i secondi risultino ancor più massicci con i loro 10 Kg massimi di peso (e una coppia di minacciosi canini utili all’autodifesa). Non che tale massa corporea comprometta in alcuna valida maniera l’innata agilità di queste rappresentanti a pieno titolo della famiglia degli Atelidi, condivisa con le aluatte e scimmie ragno che condividono il loro stesso bioma d’appartenenza, grazie alla notevole presenza ed abilità d’impiego del cosiddetto quinto arto, una massiccia e muscolosa coda prensile capace di esercitare facilmente la forza pari a quella di un pollice opponibile umano. E che ricoperta dallo stesso pelo caratteristico che ricopre ogni parte del corpo dell’animale, fatta eccezione per il muso e le mani, finisce per assomigliare alla tozza proboscide di un elefantino di peluche. Una di quelle metafore di cui difficilmente avremmo potuto verificare l’appropriatezza, senza l’eccezionale risoluzione delle moderne foto e videocamere digitali…

Liuti nel Pacifico: la travagliata condizione delle tartarughe più imponenti al mondo

Cosa sia un mostro rappresenta una questione largamente soggettiva, intesa come l’interpretazione dei singoli fattori descrittivi, per l’accesso a un’impressione d’insieme che possa riuscire ad esser valida nel caso di un determinato essere, sia questo una persona, un uccello, un rettile o altro animale. Dal punto di vista di una semplice medusa semi-trasparente dell’Oceano, la cui vita è consistente unicamente nel lasciarsi trasportare dalle più notevoli correnti della Terra, nulla può apparire maggiormente terrificante che l’esistenza di un tubo aspiratore, la cui apertura principale risulta essere del tutto priva di denti, avendo sostituito questi ultimi con lo strumento evolutivo di una moltitudine di aculei rivolti verso l’interno, affinché qualsiasi cosa si ritrovi all’improvviso circondata da una simile possente camera d’intrappolamento, sia del tutto condannata a fare visita all’interno dello stomaco situato all’altro capo di quel canale. E non c’è pietà ne alcun senso d’inerente morigeratezza, nel modus con cui opera la grande tartaruga liuto o leatherback (let. “dalla schiena di cuoio”) che gli scienziati chiamano Dermochelys coriacea, almeno sin da quando nel 1816, il zoologo francese Henri Blainville coniò tale termine per definire l’essere, catturato per la prima volta nel Mediterraneo quasi 50 anni prima e donato all’Università di Padova da Papa Clemente XIII. Questo imponente dinosauro dell’era Moderna, caratterizzato da una forma idrodinamica riconducibile all’eponimo strumento musicale, la cui precisa ecologia sarebbe rimasta ancora largamente incomprensibile fino all’esecuzione di studi più complessi ed estensivi, capace di raggiungere un peso di fino a 700 Kg per la lunghezza di “solo” 1,75 metri, aveva infatti l’inaspettata abitudine di fare la sua comparsa nelle coste più lontane tra di loro al mondo.

Finché all’incirca 40 anni a questa parte, fu finalmente fatta chiarezza sulla quantità di appartenenti alla sua specie che venivano osservati, e qualche volta catturati, lungo buona parte delle coste orientali nordamericane, sebbene in tali ambienti non fosse mai ancora stato possibile registrare l’esistenza di una popolazione stabile, né il suo chiaro effetto sull’ecosistema dell’alta colonna marina. Questo perché le suddette tartarughe, con i le loro due pinne frontali simili ad ali spalancate verso l’infinito, erano capaci di percorrere una quantità di miglia inferiori soltanto a quelle dell’enorme squalo balena, dai territori pescosi dell’Asia, l’Indonesia e le isole del Pacifico Meridionale fino alle acque comparativamente gelide dei Caraibi. Al solo fine di riuscire a procreare, seppellendo le proprie uova in un preciso luogo di spiagge così distanti, alla stessa maniera in cui avevano fatto i propri genitori, e gli antenati di quest’ultimi da un periodo approssimativo di 110 milioni di anni. Un vero e proprio fossile vivente, dunque, inteso come forma di vita capace di resistere a innumerevoli trasformazioni climatiche, mutazioni delle condizioni in essere e la nascita di varie specie concorrenti. Ora tale particolare storia riproduttiva, appartenente alla prima e un tempo maggiormente numerosa popolazione delle tartarughe in questione (con altre due situate rispettivamente nel Pacifico Occidentale e nell’Atlantico) è stata sottoposta a un rinnovato conteggio verso la fine del 2020, mediante l’impiego di un’estensiva campagna di cattura e rilascio previa installazione di appositi segnali a distanza, oltre all’impiego rinnovato di quelli ancora funzionanti da precedenti iniziative, fino alla pubblicazione dello studio di Scott R. Benson e colleghi dell’Istituto Oceanico di Moss Landing (CA) che dando un numero e precise statistiche alla questione, ci ha permesso di far mente locale su quanto purtroppo, ormai da lungo tempo, in molti eravamo giunti a sospettare: che il numero totale delle tartarughe in questa straordinaria collettività itinerante, nelle ultime decadi, è andata incontro ad una progressiva riduzione, che considerata l’appartenenza a tale gruppo di un buon 38-57% di tutte le femmine in età riproduttiva del mondo, potrebbe condurre ad una quantità di esemplari restanti nel mondo intero inferiore ai 1.000 entro il non troppo remoto anno 2030. Una condizione meritevole, quanto meno, di essere sottoposta a un certo grado di approfondimento…