La particolare conformazione fisica di Genova, costruita su una serie di colline che s’intersecano andando a scomparire verso il Mediterraneo, comporta nella maggior parte dei casi soluzioni per la viabilità dall’alto grado di adattamento specifico e perizia logistica ingegnerizzata. Anche nel significativo catalogo di strade inclinate, ponti, filobus, viadotti, tram, funicolari e altri approcci alla mobilità civile, d’altronde, vi è un caso che fuoriesce ad un tal punto dalla norma del senso comune, non soltanto italiano ma persino d’impronta globalizzata universale, da essere paradossalmente diventato più famoso (almeno su Internet) dello svettante complesso a cui dovrebbe agevolare l’ingresso. Un aspetto senza dubbio singolare, quando si considera come il sito in questione sia niente meno che il castello neogotico d’Albertis, fatto costruire nel XIX secolo dal facoltoso esploratore e capitano di marina omonimo, oggi ospitante il più notevole museo ligure dedicato alle culture di tutto il mondo. Così chiamato benché dedicato in modo specifico alle popolazioni indigene di America, Africa e Oceani. I cui appartenenti all’epoca mai, e poi mai, avrebbero potuto immaginare di salire a bordo di una tanto eclettica cabina semovente, capace di spostarsi come quella del finale cinematografico de La fabbrica di cioccolato con Gene Wilder “Sopra, sotto, avanti, dietro e di lato.”

Con finalità molto più attentamente calibrata ed offrendo soluzioni ad un problema di natura estremamente pratica, relativo a semplificare l’accesso dalla Stazione Centrale di Piazza Principe al viale 72 metri più in alto di Via Balbi, che collega piazza della Nunziata alla Basilica del Vastato. Nello stesso modo in cui avveniva già dal remoto 1929, con quello che aveva costituito all’epoca uno dei maggiori impianti costruiti dalle linee del trasporto urbano AMT: la cabina con capienza significativa in grado di elevare fino a una ventina di persone alla volta, a patto che fossero disposte a camminare per circa 300 metri all’interno di un tunnel fino al punto d’ingresso nel cuore della collina, in modo analogo a quanto avveniva per determinate stazioni della metropolitana cittadina. Ma con un significativo punto di forza: un prezzo del biglietto notevolmente minore. Tanto da rendere la tratta un caposaldo beneamato fino alla prima modernizzazione delle cabine nel 1965 e per ulteriori trent’anni destinati a concludersi nel 1995, per una temporanea chiusura ed ulteriori lavori di significativo ammodernamento. Fu a partire da quel momento dunque che, coinvolto l’ingegnere Michele Montanari e l’impresa Maspero Elevatori di Como, si elaborò il progetto di un sistema fondamentalmente migliore, pur non avendo mai trovato applicazione pratica prima di quel momento. Fu l’inizio, in un certo senso, di una leggenda…

italia

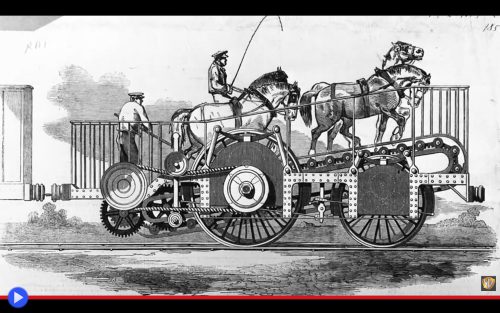

I coraggiosi progettisti che non avrebbero affidato il compito di un cavallo a una locomotiva

Quattro fischi risuonarono all’unisono, sotto il cielo plumbeo di un ottobre carico di aspettativa. Quattro fischi e un singolo nitrito. Giacché alcuni credevano, non senza un certo spazio all’ottimismo, che proprio quest’ultimo avrebbe avuto l’opportunità di prevalere. D’altra parte negli esperimenti scientifici, il controllo è un elemento il cui compito è restare indipendente dagli effetti di una specifica serie di agenti o variabili soggetto di approfondimento. La sua inclusione permette di disporre di un riferimento da confrontare con il resto dei soggetti, assicurando la correttezza del risultato finale. In quel fatidico 6 ottobre 1829, il matematico ed inventore Thomas Shaw Brandreth di Liverpool premiato in precedenza dalla Royal Society non sembrava rendersi conto di essersi accaparrato tutte le caratteristiche non propriamente invidiabili di quel ruolo. Come partecipante a pieno titolo alle famose Prove di Rainhill, un concorso indetto dalle ferrovie inglesi su suggerimento del grande ingegnere vittoriano George Stephenson, al fine di determinare quale sarebbe stata la locomotiva degna di proiettare il Regno Unito nel nuovo secolo dei trasporti. Un dispositivo a vapore… Davvero? Va considerato, a tal proposito, come ci troviamo ancora in un’epoca in cui l’approccio funzionale a muovere grandi quantità di materiali o persone da un punto all’altro del paese non era stato chiaramente definito. Tanto che per il tratto tra Liverpool e Manchester era stata lungamente considerato, come soluzione, l’impiego di motori a vapore fissi con lunghe funi utilizzate per tirare i vagoni. E non tutti pensavano che l’impiego di un potente Meccanismo fosse la perfetta soluzione ad ogni problema. “Dopo tutto” affermavano i molti sostenitori di Brandreth e della sua idea: “Non è forse vero che il cavallo è stato per millenni il secondo miglior amico dell’uomo? Chi meglio di lui, potrebbe allontanare il faticoso cambiamento di una sferragliante Tecnologia…” Così dicevano e guardavano, con malcelato orgoglio, un oggetto tanto ingegnoso quanto surreale nel suo contesto. Da ogni punto di vista rilevante, una compatta carrozza ferroviaria, sul cui bancale aperto agli elementi campeggiava un pratico recinto quadrangolare. All’interno del quale, stava salendo in quel momento un ottimo esemplare equino con il chiaro atteggiamento di un destriero pronto alla sfida, posizionandosi sopra quello che potremmo definire in chiari termini la ragionevole approssimazione di un tapis roulant. Ecco perché pur non essendo all’ippodromo, era stato fatto capire al quadrupede che avrebbe dovuto presto esprimere tutta la sua considerevole potenza, trasmettendo l’impulso della corsa alle resistenti ruote interconnesse agli assi del rullo. Il fatto che difficilmente la spettacolare Cycloped, come era stata chiamata l’invenzione, avrebbe potuto battere anche la più lenta delle quattro locomotive schierate in quel frangente da alcuni dei più rinomati ingegneri d’Inghilterra, tuttavia, non sarebbe neppure entrato nel calcolo dell’equazione. Visto come ad alcuni chilometri dalla partenza, la superficie mobile del mezzo si sarebbe rotta, lasciando cadere rovinosamente il cavallo nell’intercapedine sottostante…

La storia italiana dell’auto-dirigibile che precorse il concetto di monovolume

Volare, guidare, c’è davvero una differenza? Quando ciò che conta è raggiungere ad ogni costo un obiettivo, possibilmente prima di quanto possa esserci riuscito chiunque altro. Al punto da trasformare la tipica forma di un aerostato nella carrozzeria di un mezzo stradale… Ma il semplice fatto che fosse possibile non sottintende, necessariamente o imprescindibilmente, una chiara giustificazione d’intenti. C’è una storia collegata alla città di Ancona che esemplifica una determinata caratteristica della nobiltà italiana dell’inizio del secolo scorso, potenzialmente riconducibile ad uno stereotipo tipico del nostro paese. Essa inizia con il conte Luigi Raimondo Ricotti, padrone della storica Villa Favorita alla Baraccola, che si recava presso una sua proprietà nel rione di Pinocchio, così chiamato per la quantità di pini italici che vi crescevano liberamente (benché in seguito, proprio qui sarebbe stata eretta una statua dedicata al celebre personaggio di Collodi). Era dunque il 22 ottobre del 1897 quando a bordo della sua carrozza, un’elegante berlina recante lo stemma di famiglia, il nobile settantenne veniva avvisato dal fedele cocchiere Bonafede dell’incipiente e terribile alluvione, che avrebbe richiesto certamente di fermarsi a lato della strada o possibilmente, presso un luogo adeguatamente protetto dagli elementi. Al che il datore di lavoro, un personaggio eccentrico e notoriamente testardo, pronunciò la frase destinata a rimanere celebre: “Avanti si vada!” Che avrebbe purtroppo portato, alcune ore dopo, al cappottamento della vettura sulla strada allagata con conseguente decesso proprio e del suo cavallo. Mentre soltanto il servitore, per sua fortuna, sarebbe stato tratto in salvo da un passante con una corda, poco prima dell’annegamento. Ecco dunque il desiderio di andare veloci ad ogni costo, raggiungere la destinazione nella maniera più efficiente anche a discapito di ogni possibile incitazione alla ragionevolezza. Lo stesso che avrebbe potenzialmente guidato, 24 anni dopo, il suo possibile discendente anch’egli dotato della qualifica di conte, Marco Ricotti di Milano, nel chiedere alla propria carrozzeria di fiducia una vettura che fosse più performante, anche a discapito di qualsivoglia aderenza alle nascenti regole della progettazione stradale. Naturalmente a quel proposito il mondo era ormai cambiato, e nel particolare settore dei trasporti personali era diventato del tutto tipica la rinuncia ad una forza motrice di derivazione equina, anteponendogli l’utile funzionamento meccanico del motore a combustione interna. Un ambito commerciale all’intero del quale si muoveva con dimestichezza la compagnia identificata ancora all’epoca con l’acronimo di A.L.F.A. (“Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”) e che soltanto nell’epoca corrispondente all’inizio della grande guerra avrebbe visto il suo stabilimento del portello acquistato, e diretto da colui che avrebbe contribuito con la seconda parte dell’appellativo odierno, Nicola Romeo. Ragion per cui in quel 1914 la figura chiave del marchio poteva ancora essere individuata in Giuseppe Merosi, progettista ed imprenditore, il cui primo successo internazionale può essere individuato nel modello ALFA 40-60 HP, veicolo a quattro cilindri con 6082 di cilindrata in linea biblocco, dalla caratteristica forma a sigaro destinata a diventare imprescindibile nelle maggiori gare di resistenza e gran premi della propria Era. Già perché dei 25 esemplari prodotti in questa serie, tra cui due specificamente configurati e potenziati per ottimizzare le prestazioni di gara, la maggioranza si sarebbe fatta onore in simili competizioni, dimostrando la possibilità presente e futura di realizzare automobili pensate per questo specifico utilizzo da parte della casa milanese. Il che avrebbe indirettamente portato, in un certo senso, alla prima concept car italiana e possibilmente della storia, rispondente alle specifiche esigenze di un cliente molto particolare…

PL-12 Airtruk: l’anima italiana che caratterizzò l’aeroplano più bizzarro dell’emisfero australe

Una piccola elica e la cabina costruita a svilupparsi in senso verticale, ricordando un pesce della barriera corallina. Due ali principali ed un altro paio poste a fargli da ombra collegate con dei montanti, molto più corte, da cui sporge un carrello dai tre pneumatici simmetricamente distribuiti. Ed un paio di… Code? Poste in parallelo, totalmente scollegate l’una dell’altra, al termine di altrettante derive lievemente rastremate della corta fusoliera. È proprio vero, verrebbe quasi da esclamare, che con la giusta quantità di potenza quasi QUALSIASI cosa può riuscire a staccarsi da terra! Benché un’apparente mancanza d’efficienza, in certi determinati casi, possa tendere a portare in errore.

Fin dalla sua genesi etimologica, il termine anglofono truck ha voluto significare ben più della sua diretta traduzione come camion o autocarro, volendo indicare in senso più ampio il veicolo dotato di ruote la cui funzione fosse allineata con il senso più utilitaristico dell’esistenza. Carrozze da trasporto, all’epoca del Medioevo in cui venne perfezionato l’idioma destinato a diventare lingua franca di metà del mondo e con l’ingresso nell’epoca dei motori, tutto l’ampio comparto di SUV, fuoristrada o pickup stradali, inclusi come approcci personali alla necessità di movimentare una certa quantità di materiali inerti. Vedi il caso dell’attuale strano Tesla Truck di Elon, ma anche il prodotto di un’altra fervida mente tecnologica, vissuta tra il 1913 e il 2001, la cui funzione fondamentale era sostanzialmente quella di poter riuscire a staccarsi dal suolo. Pur non assomigliando, effettivamente, ad alcun aereo costruito fino a quel momento o nelle decadi a seguire, rispondendo unicamente ai crismi convenienti di quel mondo del design assecondato da un’inerente ricerca estetica di distinzione, tanto indissolubilmente associato anche nell’immaginario collettivo alla cultura del nostro paese. Giacché italiano era Luigi Pellarini (come dubitarne, visto il nome) ed originario nello specifico della città di Milano, quando nel 1944 si associò con la Carrozzeria Colli per la produzione e dimostrazione al pubblico del suo primo prototipo degno di nota: l’auto volante P1, sostanzialmente un piccolo aereo da turismo con quattro pneumatici stradali, dotato di due ali pieghevoli che potevano essere posizionate sopra il tetto, riducendo il suo ingombro stradale a quello di una vettura utilizzabile nel quotidiano. Così percorrendo 1800 Km per tutta la penisola da Torino a Bari, passando per Roma ed Ancona, egli fece quindi ritorno nella sua città, dove la presentò ufficialmente al cardinale Schuster, occasione in cui il settimanale il Tempo soprannominò la proposta veicolare con l’altrettanto insolita definizione “L’angelo degli adulti”. Tutti sembrava andare dunque per il meglio, fino al momento in cui sembrava di essere ormai prossimi alla produzione in serie…