Se potessimo puntare da una base stabile strumenti di misurazione laser contro la facciata dell’interessante parallelepipedo in metallo, la cui forma aerodinamica resiste ad ogni forza trasversale di quel luogo non propriamente accogliente, scopriremmo al volgere di un anno qualche cosa d’inaspettato. Relativa al modo in cui essa pare crescere, in altezza, tra gli 80 centimetri ed 1 metro, allungando l’ombra del suo tetto sostenuto da incombenti palafitte situazionali. Quasi come se quest’ultime fossero le appendici deambulatorie, di un gigantesco miriapode sopito in attesa di quell’impossibile scongelamento futuro…

Spesso utilizzate come termini di paragone d’ipotetiche strutture che verranno costruite un giorno sulla Luna o altri corpi del Sistema Solare, le stazioni dell’Antartico presentano effettivamente alcune sfide ingegneristiche tipiche soltanto della Terra e che difficilmente potranno, in proporzione, andare incontro ad alcun tipo di problema equivalente fuori dalla nostra atmosfera. Cominciando in modo particolarmente rilevante dagli inesauribili processi meteorologici e climatici che condizionano lo stato in divenire della candida calotta, il cui livello cresce in modo pressoché costante per l’accumulo di neve sopra il peso stratigrafico dei millenni trascorsi. Non sarà in tal senso un assottigliamento graduale, bensì il catastrofico collasso entro una generazione o due, a causare il devastante scioglimento di quei ghiacci e la devastazione lungamente anticipata dai processi del cambiamento. Particolarmente in zone come la Piattaforma di ghiaccio Ekström, dove la precipitazione di appena qualche decina di cm di neve nuova ogni anno causa l’innalzamento pressoché costante del livello del suolo che il gelo trasforma nel cosiddetto firn, mentre il trascinamento eolico di quel materiale non sempre egualmente compatto ridisegna il mutevole profilo dell’orizzonte. Ivi incluso, per massima sfortuna degli umani, ogni tipo di struttura posta in essere a serbare gli interessi di esplorazione o studio che potremmo avere nei confronti del più ostile dei continenti. Poiché d’altronde, questo luogo ha certe valide caratteristiche che lo eleggono a meta desiderabile rispetto alle adiacenti alternative: la relativa accessibilità dal mare, per la vicinanza alla baia di Atka, una delle poche regioni della costa dove il ghiaccio si apre stagionalmente; una superficie piatta e sgombra, utile a far atterrare gli aeroplani; collocazione strategica per l’invio e ricezione di comunicazioni tramite onde radio nei lunghi mesi del gelido inverno. Così come esemplificato per la prima volta dai tedeschi già nel 1981, con la costruzione della stazione di ricerca dedicata al geologo del XIX secolo Georg von Neumayer, tra i primi ricercatori a sostenere l’esigenza di una collaborazione della scienza internazionale…

stazioni

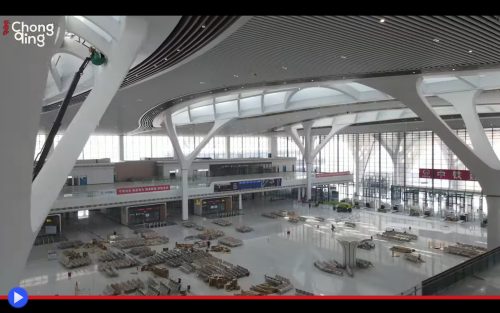

Sotto alberi monumentali di cemento, inaugurata la nuovissima città dei treni a Chongqing

Entusiastici cronisti occidentali, per lo più europei, percorrono l’abnorme cattedrale il cui cielo artificiale è situato a 41 metri d’altezza. Bianche le pareti e lucido il marmoreo pavimento, in grado di riflettere la luce che s’insinua dagli 8 colossali lucernari con la forma di una mandorla, disposti in parallelo sul grande tetto tubolare in acciaio. Appassionato il loro sguardo, entusiastico l’eloquio, sincero l’interesse nel rivolgere le domande di rito all’ingegnere, il tecnico, il capostazione. Rappresentanti di quella nuova Cina, dove il potente firewall che tiene attentamente suddivise le informazioni esterne da nozioni relative allo stile di vita di locale, sceglie di essere orgogliosa sulla scena internazionale in merito a determinati traguardi, particolari vette tecnologiche raggiunte nei più popolosi (e non solo) centri urbani di quel vasto paese. Luoghi come Chongqing, città di secondo livello ormai prossima al primo in base alla classificazione amministrativa del governo centrale, per la sua capacità di competere in termini di PIL con luoghi come Pechino, Shanghai, Guangzhou. Risultato conseguito, in larga parte, anche grazie al turismo fiorente nell’intera regione, attratto dalla particolare configurazione “a strati” del centro urbano in questione, così da sfruttare al massimo i recessi montagnosi del suo distintivo territorio di appartenenza. Una topografia caratteristica che tende a incoraggiare per l’intera prefettura l’utilizzo di un sistema di trasporto pubblico eccellente, inclusivo di avveniristici treni ad alta velocità, metropolitana e schiere di veicoli stradali più o meno autonomi nel proprio modo di spostarsi tra le strade gremite. Una configurazione integrata che fin dagli albori dell’epoca moderna, ha trovato i suoi tre punti di snodo principali in altrettante stazioni da decine di migliaia di passeggeri al giorno, denominate con i nomi dei punti cardinali: Nord, Ovest ed Est. Finché nel 2021 non giunse il bollettino atteso: il piano di rinnovamento di quest’ultima era stato finalmente approvato, mentre nei mesi successivi il traffico sarebbe stato gradualmente dirottato altrove. La Chongqing East Station andava incontro ad un capitolo di totale ricostruzione e dispendioso rinnovamento.

Con un investimento di poco superiore a sette miliardi di yuan, equivalenti ad un miliardo di dollari, la ben collaudata macchina delle infrastrutture della Repubblica Popolare si era ormai già messa in moto. E nessuno avrebbe potuto facilmente anticipare l’effettiva portata, fuori dal contesto, di questa sua ultima realizzazione. Con 15 piattaforme, 29 linee, 1.220.000 metri quadri d’estensione (pari a 170 campi da calcio) ed una portata massima di 16.000 passeggeri l’ora, la struttura simile a un palazzo viene definita nei materiali di presentazione ufficiali come la più vasta del suo genere nell’intera Cina occidentale. Ma è palese che niente di esistente nell’attuale mondo possa effettivamente competere, in termini d’imponenza, con simili proporzioni spropositate…

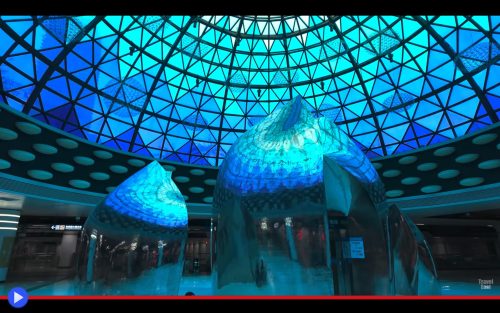

Le insospettate meraviglie architettoniche della metropolitana di Wuhan

È l’aspetto della cultura cinese contemporanea meno conosciuto da coloro che non hanno visitato quel paese, mantenendo fermo nella mente lo stereotipo di uno stile decorativo tradizionalista, rigido nelle applicazioni, appannaggio del pubblico dominio e strettamente limitato dall’aderenza ad una serie di modelli imposti dall’alto. Idea ben presto sovrascritta da un rapido vaglio del tipo di materiale disponibile online, valido a ridefinire la tipica megalopoli del regno di Mezzo come un qualcosa di fuoriuscito direttamente da un film di fantascienza o il tipico romanzo cyberpunk. Ciò principalmente per il modo in cui si è soliti da queste parti coniugare antico e moderno, giungendo a generare un’interpretazione altamente riconoscibile di quello che può essere chiamato “idoneo” a determinare il principale carattere di una nazione. Al punto che persino l’infrastruttura civile, in modo particolare negli ultimi vent’anni, ha raggiunto un livello di presentazione al pubblico finalizzato a comunicare una precisa gamma di reazioni, riassumibili nel quieto senso di soddisfazione che tende a trasformarsi, gradualmente, nell’orgoglio di far parte di una determinata collettività viaggiante. Da un lato all’altro di Wuhan, tanto per fare un esempio, la popolosa capitale della provincia di Hubei. 13 milioni di persone dislocate in poco più di 8.400 Km, in questo luogo sfortunatamente celebre in Occidente come punto d’origine della pandemia da Covid che sconvolse il mondo pochi anni fa. Tanto che potrebbe anche lasciare un certo senso di sorpresa, prendere atto di quali e quante opere di rinnovamento siano state portate a termine nel corso dell’ultima mezza decade, in una maniera in grado di colpire, ancora una volta, la fantasia della mente collettiva incernierata nei sottosistemi di questo Web. Internet ovvero un luogo dedicato a viaggi virtuali, telecamere fluttuanti e riprese dirette in grado di sfatare, o alternativamente accentuare, gli assunti persistenti poco dietro i monitor e le tastiere. Ecco allora l’ipotetico turista, come anche l’individuo giunto in questi lidi per studio e/o lavoro, sperimentare una dopo l’altra le notevoli bizzarrie disseminate lungo il corso dell’ormai celebre Linea 5, l’ultima aggiunta del sistema metropolitano in grado di costituire la maturità evidente dei crismi progettuali e priorità estetiche di questa tipologia di servizi in Cina. Aperta nel dicembre del 2021, con significativo entusiasmo mediatico e partecipazione pressoché immediata ed altresì spontanea di una fetta significativa degli abitanti, all’entusiasmo per così dire istituzionale nei confronti dei crismi architettonici percorsi fino alle più estreme conseguenze…

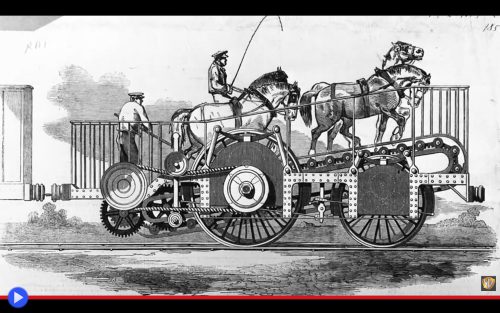

I coraggiosi progettisti che non avrebbero affidato il compito di un cavallo a una locomotiva

Quattro fischi risuonarono all’unisono, sotto il cielo plumbeo di un ottobre carico di aspettativa. Quattro fischi e un singolo nitrito. Giacché alcuni credevano, non senza un certo spazio all’ottimismo, che proprio quest’ultimo avrebbe avuto l’opportunità di prevalere. D’altra parte negli esperimenti scientifici, il controllo è un elemento il cui compito è restare indipendente dagli effetti di una specifica serie di agenti o variabili soggetto di approfondimento. La sua inclusione permette di disporre di un riferimento da confrontare con il resto dei soggetti, assicurando la correttezza del risultato finale. In quel fatidico 6 ottobre 1829, il matematico ed inventore Thomas Shaw Brandreth di Liverpool premiato in precedenza dalla Royal Society non sembrava rendersi conto di essersi accaparrato tutte le caratteristiche non propriamente invidiabili di quel ruolo. Come partecipante a pieno titolo alle famose Prove di Rainhill, un concorso indetto dalle ferrovie inglesi su suggerimento del grande ingegnere vittoriano George Stephenson, al fine di determinare quale sarebbe stata la locomotiva degna di proiettare il Regno Unito nel nuovo secolo dei trasporti. Un dispositivo a vapore… Davvero? Va considerato, a tal proposito, come ci troviamo ancora in un’epoca in cui l’approccio funzionale a muovere grandi quantità di materiali o persone da un punto all’altro del paese non era stato chiaramente definito. Tanto che per il tratto tra Liverpool e Manchester era stata lungamente considerato, come soluzione, l’impiego di motori a vapore fissi con lunghe funi utilizzate per tirare i vagoni. E non tutti pensavano che l’impiego di un potente Meccanismo fosse la perfetta soluzione ad ogni problema. “Dopo tutto” affermavano i molti sostenitori di Brandreth e della sua idea: “Non è forse vero che il cavallo è stato per millenni il secondo miglior amico dell’uomo? Chi meglio di lui, potrebbe allontanare il faticoso cambiamento di una sferragliante Tecnologia…” Così dicevano e guardavano, con malcelato orgoglio, un oggetto tanto ingegnoso quanto surreale nel suo contesto. Da ogni punto di vista rilevante, una compatta carrozza ferroviaria, sul cui bancale aperto agli elementi campeggiava un pratico recinto quadrangolare. All’interno del quale, stava salendo in quel momento un ottimo esemplare equino con il chiaro atteggiamento di un destriero pronto alla sfida, posizionandosi sopra quello che potremmo definire in chiari termini la ragionevole approssimazione di un tapis roulant. Ecco perché pur non essendo all’ippodromo, era stato fatto capire al quadrupede che avrebbe dovuto presto esprimere tutta la sua considerevole potenza, trasmettendo l’impulso della corsa alle resistenti ruote interconnesse agli assi del rullo. Il fatto che difficilmente la spettacolare Cycloped, come era stata chiamata l’invenzione, avrebbe potuto battere anche la più lenta delle quattro locomotive schierate in quel frangente da alcuni dei più rinomati ingegneri d’Inghilterra, tuttavia, non sarebbe neppure entrato nel calcolo dell’equazione. Visto come ad alcuni chilometri dalla partenza, la superficie mobile del mezzo si sarebbe rotta, lasciando cadere rovinosamente il cavallo nell’intercapedine sottostante…