Tuzla, con la sua popolazione di 111.000 abitanti, è la terza città più grande della Bosnia-Erzegovina, nonché centro amministrativo dell’omonimo cantone. Tra i principali poli economici e industriali del paese, costituisce anche un centro culturale dalla storia risalente all’epoca del Medioevo, quando era il sito di una fortezza nota in lingua latina come Salines, a causa dei ricchi giacimenti d’estrazione di questa sostanza infinitamente preziosa. Esauriti ormai da tempo i giacimenti di halite economicamente raggiungibili, agli albori della rivoluzione industriale, essa avrebbe trovato la sua fortuna in un diverso tipo di risorsa: il carbone. Soprattutto quello proveniente dalla vicina miniera di Kreka, un tipo di lignite in grado di serbare ancora oggi una riserva di 1.12 miliardi di tonnellate, una delle maggiori di tutta Europa e del mondo. Una fortuna e al tempo stesso significativa dannazione, se si osserva la situazione naturale del paesaggio dopo tali & tante decadi di sfruttamento. Perché mai un luogo simile, in effetti, avrebbe dovuto importare l’energia elettrica attraverso lunghi cavi di approvvigionamento? Questa la domanda che dovettero porsi gli uomini al comando della Jugoslavia socialista nel 1959, quando diedero il via libera alla costruzione dell’imponente centrale termoelettrica a carbone per la compagnia di stato Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EBiH). Con due turbine funzionanti inizialmente da 32 MW ciascuna, ben presto potenziate mediante l’installazione di un’ulteriore unità da 100 MW, altre due da 200 ciascuna ed un’ultima nel 1978 da 215 MW. Un comparto, in altri termini, capace di richiedere ingenti quantità di carbone, il che non avrebbe mai potuto costituire un problema, data l’esistenza di un sistema logistico di trasporto ed approvvigionamento tra le più notevoli eccellenze del paese. Benché nessuno, a conti fatti, si sarebbe mai sognato anche al momento dell’inaugurazione del sito di volerlo definire “all’avanguardia”.

La scena è sottilmente surreale e in grado di lasciare osservatori d’occasione totalmente basiti, benché sia del tutto scevra di alcun elemento tipico delle attrazioni dedicate ai turisti: un sottile pennacchio di fumo si alza sopra l’orizzonte dall’aspetto desolato, finché un suono ed un forma egualmente caratteristiche non permettono di definirne chiaramente la provenienza. Si tratta di una locomotiva, sebbene non del tipo che oggi siamo soliti vedere fare il proprio ingresso in stazione. E neppure un’antiquata locomotiva a diesel, stereotipicamente conforme ai processi funzionali di un classico paese dell’Est Europa. Bensì un qualcosa di direttamente proveniente dai libri di storia, essendo stata costruita con i suoi particolari deflettori o “scudi” laterali circa un’ottantina di anni a questa parte, quando lo sforzo bellico ed imperialista di un paese, la Germania, era riuscito a contagiare l’intero mondo che per esattamente 6 anni sembrò aver dimenticato di essere Civilizzato…

locomotive

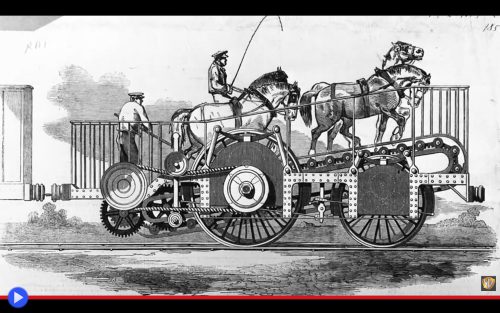

I coraggiosi progettisti che non avrebbero affidato il compito di un cavallo a una locomotiva

Quattro fischi risuonarono all’unisono, sotto il cielo plumbeo di un ottobre carico di aspettativa. Quattro fischi e un singolo nitrito. Giacché alcuni credevano, non senza un certo spazio all’ottimismo, che proprio quest’ultimo avrebbe avuto l’opportunità di prevalere. D’altra parte negli esperimenti scientifici, il controllo è un elemento il cui compito è restare indipendente dagli effetti di una specifica serie di agenti o variabili soggetto di approfondimento. La sua inclusione permette di disporre di un riferimento da confrontare con il resto dei soggetti, assicurando la correttezza del risultato finale. In quel fatidico 6 ottobre 1829, il matematico ed inventore Thomas Shaw Brandreth di Liverpool premiato in precedenza dalla Royal Society non sembrava rendersi conto di essersi accaparrato tutte le caratteristiche non propriamente invidiabili di quel ruolo. Come partecipante a pieno titolo alle famose Prove di Rainhill, un concorso indetto dalle ferrovie inglesi su suggerimento del grande ingegnere vittoriano George Stephenson, al fine di determinare quale sarebbe stata la locomotiva degna di proiettare il Regno Unito nel nuovo secolo dei trasporti. Un dispositivo a vapore… Davvero? Va considerato, a tal proposito, come ci troviamo ancora in un’epoca in cui l’approccio funzionale a muovere grandi quantità di materiali o persone da un punto all’altro del paese non era stato chiaramente definito. Tanto che per il tratto tra Liverpool e Manchester era stata lungamente considerato, come soluzione, l’impiego di motori a vapore fissi con lunghe funi utilizzate per tirare i vagoni. E non tutti pensavano che l’impiego di un potente Meccanismo fosse la perfetta soluzione ad ogni problema. “Dopo tutto” affermavano i molti sostenitori di Brandreth e della sua idea: “Non è forse vero che il cavallo è stato per millenni il secondo miglior amico dell’uomo? Chi meglio di lui, potrebbe allontanare il faticoso cambiamento di una sferragliante Tecnologia…” Così dicevano e guardavano, con malcelato orgoglio, un oggetto tanto ingegnoso quanto surreale nel suo contesto. Da ogni punto di vista rilevante, una compatta carrozza ferroviaria, sul cui bancale aperto agli elementi campeggiava un pratico recinto quadrangolare. All’interno del quale, stava salendo in quel momento un ottimo esemplare equino con il chiaro atteggiamento di un destriero pronto alla sfida, posizionandosi sopra quello che potremmo definire in chiari termini la ragionevole approssimazione di un tapis roulant. Ecco perché pur non essendo all’ippodromo, era stato fatto capire al quadrupede che avrebbe dovuto presto esprimere tutta la sua considerevole potenza, trasmettendo l’impulso della corsa alle resistenti ruote interconnesse agli assi del rullo. Il fatto che difficilmente la spettacolare Cycloped, come era stata chiamata l’invenzione, avrebbe potuto battere anche la più lenta delle quattro locomotive schierate in quel frangente da alcuni dei più rinomati ingegneri d’Inghilterra, tuttavia, non sarebbe neppure entrato nel calcolo dell’equazione. Visto come ad alcuni chilometri dalla partenza, la superficie mobile del mezzo si sarebbe rotta, lasciando cadere rovinosamente il cavallo nell’intercapedine sottostante…

Il regno incontrastato dei trenini che si estende tra le plurime foreste oregoniane

“Se la Terra fosse grande quanto una pallina da ping pong, la sua distanza dal Sole sarebbe di 460 metri.” È per questo che ai fini di effettuare dimostrazioni scientifiche, non è opportuno che la Terra abbia dimensioni superiori a una pallina da ping pong. Va d’altra parte anche considerata la maniera in cui, nonostante il suo velato ed ingiustificato senso di aleatoria familiarità, il sistema planetario a cui noi apparteniamo sia costituito in larga parte dal vuoto cosmico, ragion per cui prende il nome di Spazio e non, tanto per dirne una: “Grande oceano popolato da una pletora di pesci e altre creature.” Se dovessimo d’altronde immaginare un ipotetico futuro, in cui stazioni spaziali, ferrovie astronautiche a la Galaxy Express 999, punti di approdo asteroidali e piccole stazioni fluttuanti di altra natura dovessero riuscire a costellare questi territori, sorgerebbe l’esigenza di costruirne, da qualche parte, un plastico in scala maggiore. Altrimenti come potremmo riuscire a immaginare, senza staccare i piedi dal pianeta che ci ha dato i natali, di vedere con i nostri occhi Marte, Venere o gli anelli luminosi del grande Saturno? Ebbene se una simile possibilità dovesse mai effettivamente palesarsi, non è irragionevole pensare di conoscere già il luogo dell’impresa: le vie ferrate di Chiloquin, Oregon, contea di Klamath, non lontano dal famoso Crater Lake Park. In un luogo noto tematicamente e in modo almeno parzialmente descrittivo come “Train Mountain” benché non sia (soltanto) una montagna, contenendo anche diverse valli, colline, vari boschi e i suoi percorsi, serpeggianti in mezzo a quella che potremmo definire l’incomparabile e ragionevolmente incontaminata natura. Dove la Terra avrebbe un diametro corrispondente grosso modo all’altezza del Messico e una locomotiva la capacità d’ingombro di una marmotta adulta. Bestia di metallo dalle dimensioni forse contenute, ma cionondimeno in grado di trasportare assieme alle sue molte consorelle un carico pensante ed entusiasta in giro per i 2.205 acri ed oltre 40 Km di binari di quel territorio in “miniatura”, completo di rimesse, scambi elettrici del tutto funzionanti, piccoli paesi in miniatura, torri di approvvigionamento idrico e veri e propri ponti a traliccio, per non parlare del tunnel lungo 91 metri posto a transitare sotto il corso di un’autostrada full-size. Benvenuti, dunque, in quello che pur avendo le caratteristiche, l’aspetto, il funzionamento, l’organizzazione, i metodi promozionali di un luna park, è in effetti più che altro un museo a cielo aperto. Forse il più atipico, a suo modo memorabile degli Stati Uniti e del Mondo…

Piccolo catalogo dei modi per tornare sui binari dopo che la giusta via era smarrita

Un colpo, un salto, un grido dei presenti. Martellate di rettifica, colpi che pretendono di dare forme alternative al metallo. Traversine infrante ed il pietrisco fatto scorrere, come palline in una sala del pachinko dopo il giorno di stipendio. Cosa c’è di giallo e triangolare sotto quell’ammasso che monopolizza i loro compiti assegnati dall’esperienza? Che stanno facendo, esattamente, i circa dieci uomini vestiti come ferrovieri dai trascorsi eminenti? Una definizione che riesce a profilarsi con chiarezza nel momento in cui si guarda il grande boa di ferro e vetro e ruote e fischi di segnalazione. La creatura che nei fatti corre, ma non striscia. Ma che adesso giace, in apparenza ferma per i saecula saeculorum. Finché qualcuno non riesce in tale arduo posizionamento. La misura e la ragione della salvezza…

Non veloce come un aereo, non capiente come una nave, non versatile come un autoveicolo. Eppure sotto multipli punti di vista, il mezzo di trasporto definitivo: affidabile, pratico, funzionale. L’applicazione maggiormente responsabile di aver esteso, oltre ogni più rosea previsione, i vantaggi offerti dall’invenzione della macchina a vapore. Grazie alla caldaia collocata come parte imprescindibile della sua precipua locomotiva. Il Treno che risolve, il Treno che riesce dove ogni altro fallisce, che se trova ostacoli sul suo cammino, può tentare nondimeno di portare a compimento l’importante tragitto. Tranne che in un caso, irrisolvibile! Poiché è natura stessa di colui o colei che ha fatto dei binari la sua intera esistenza, non poter lasciare questi ultimi, senza costose nonché problematiche conseguenze. Le cui derivazioni, ahimè, al giorno d’oggi conosciamo molto bene. In tragici incidenti ed anche devastanti danni ambientali, qualora il carico fosse costituito da sostanze chimiche versate nel sostrato come il contenuto di una longilinea petroliera. E di cause ce ne possono essere diverse, tra cui l’errore umano nel persistere di un metodo di guida imprudente; oppure l’attraversamento di animali, o autisti umani che cionondimeno mancano di leggere i segnali, non capendo i passaggi a livello; o ancora la presenza d’ostruzioni sui binari, tra cui il treno stesso oggetto di un recente deragliamento, dimostratosi incapace o inascoltato nel segnalare l’occorrenza per tempo. Così che al suono del temuto allarme, tutto ciò che i soccorsi possono affrettarsi a fare è correre sul luogo del disastro, per tentare di rimettere i vagoni in condizione di spostarsi nel più breve tempo possibile. Ma voi forse non sapete che nei fatti, un treno può rimettere se stesso sui binari. Se la situazione non è troppo grave e ci troviamo nel giusto paese al mondo, ovvero uno di quelli in cui le norme e regolamenti permettono di usare QUELLA cosa…