L’elevata concentrazione di edifici in un luogo giudicato fortemente ambìto tende a spesso a richiedere competenze ingegneristiche dall’alto grado di specificità. Il che trova sostanziale applicazione anche dove l’opera dell’uomo si erge solitaria, qualora il sito di riferimento sia eccezionalmente inaccessibile e/o remoto. Così come l’isola statunitense di Manhattan a New York, l’alto territorio delle Alpi Svizzere divenne sul principio del XIX secolo un punto d’incontro per pionieri, inventori e scopritori di cosa fossa effettivamente possibile, a fronte di uno studio sufficientemente approfondito sopra i tavoli della progettazione funzionale a uno scopo evidente. Con un preciso evento nobile ad aprire i giochi, nella possibilità presente: l’ascesa nel 1787 di Horace Bénédict de Saussure sulla cima del Monte Bianco. A diffondere l’interesse collettivo nei confronti del cosiddetto “Tetto d’Europa” motivando l’edificazione d’infrastrutture adeguate a renderlo accessibile, per quanto possibile, a coloro che intendevano sperimentare in prima persona l’emozione di una tale posizione di preminenza. Fu quella l’epoca, approssimativamente, in cui svariati picchi del paese assunsero dei nomi in qualche modo interconnessi alla mitologia della regione: luoghi come l’Eider (Orco/Orso) il Cervino, punta Parrot (Pappagallo) ed il Pilatus, anche detta la montagna del Drago. Chiunque dovesse salire sopra uno di essi al giorno d’oggi, tuttavia, e guardare in direzione della massiccio a forma di sella del Jungfraujoch, potrebbe ritrovare un qualche tipo di difficoltà a ricondurne la rocciosa preminenza della Sphinx (Sfinge) a forme familiari di eminenti statue egizie sulla piana di Giza. Questo perché sopra di essa, ormai da quasi cento anni, si erge un presenza in muratura sormontata da una cupola evidente; la diretta risultanza del sogno di un singolo uomo. Che riuscì a creare un’opportunità, dove vigevano nelle ore precedenti unicamente il dubbio e la titubanza.

Citiamo dunque il nome di Adolf Guyer-Zeller, industriale a capo di una ditta di opifici tessili del cantone di Zurigo, che aveva studiato economia e geologia a Zurigo. Una combinazione niente meno che ideale, per riuscire a coltivare e portare a compimento quello che potremmo definire il suo maggior lascito nei confronti della Nazione: il copioso investimento nelle ferrovie durante il corso della seconda metà dell’Ottocento. Con un particolare occhio di riguardo all’avveniristica Jungfraubahn, pista ferrata grosso modo corrispondente a quello che nei tempi antichi si teorizza fosse stato un alto passo per viaggiatori più intraprendenti. Destinato a diventare un placido appannaggio di chiunque nonché, come aveva previsto il committente prima della propria dipartita nel 1899, gli studiosi della scienza pura ed ogni aspetto che connota l’effettiva posizione della Terra nell’Universo…

ascensori

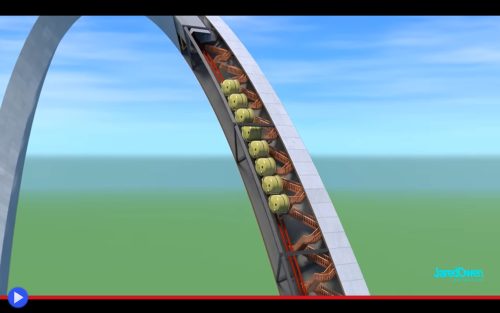

Il bruco di veicoli che ascende l’arco catenario del parco nazionale a St. Louis

Periodicamente capace di svettare sugli spazi latenti della consapevolezza collettiva, il Gateway Arch di Saint Louis torna di tanto in tanto al centro delle cronache statunitensi, quasi sempre per la stessa identica ragione. Capitò per la prima volta nel 1970, quindi nel 2007, 2008, 2011 e di nuovo all’inizio della scorsa settimana di agosto del 2024, benché non ne sia stata ancora accertata la ragione: un gruppo di turisti sale con la massima tranquillità nel gruppo di capsule integrate, che potremmo definire la versione terrestre dell’astronave russa Soyuz. Quindi dopo una manciata di sferraglianti minuti, mentre tutti assieme risalivano il grande tubo metallico triangolare, avvertono una vibrazione, un contraccolpo, l’assoluta e imprescindibile immobilità. Panico? Terrore? Dipende dal carattere delle persone. Ciò che è certo è che una volta fermi a mezza altezza tra gli zero e 192 metri del remoto culmine, di una struttura larga esattamente 192 metri, tutto ciò che si può ben sperare è che il problema sia rapidamente risolvibile o i soccorsi giungano presto sul posto. Armati di corde, imbracature ed altri utili implementi, affinché le fino a 40 persone, possibilmente chiuse in una delle zampe del metallico mastodonte (80 in entrambe) possano essere laboriosamente trasferite all’adiacente scala di emergenza. Per tornare, con sonori versi di sollievo, a toccare la beneamata terra del Missouri con la suola delle proprie scarpe.

Al che sorgono spontaneamente due domande. La prima relativa a come, ancora oggi, possa succedere qualcosa di simile. Mentre la seconda, avendo come origine l’umano senso di sorpresa di persone meno consapevoli, può essere riassunta nella locuzione: “Ah, davvero! Non sapevo che corressero dei treni, all’interno del corpo cavo dell’altissimo arco della città di St. Louis…” Quell’elevato e indubbiamente iconico, svettante monumento, progettato inizialmente nel 1947 dall’architetto finlandese-americano Eero Saarinen, come proposta per il gran concorso destinato a scegliere un potente memoriale cittadino, dedicato al Popolo Americano, la colonizzazione della Costa Occidentale, Thomas Jefferson e i diritti degli afro-americani, più volte tutelati nel Vecchio Tribunale sito sulla stessa riva del fiume Mississippi. Un’iniziativa progettata inizialmente da Luther Ely Smith, avvocato e grande promotore d’iniziative cittadine nel primo terzo di secolo, benché fino a decadi dopo non fosse ancora chiara l’effettiva forma di una simile struttura, destinata a rivitalizzare l’intera immagine dell’antico porto fluviale, in quello che era già stato qualificato nel 1935 e per ragioni di budget come il più piccolo, innegabilmente atipico tra tutti i parchi nazionali statunitensi. Ma neppure lui avrebbe potuto immaginare la maniera in cui letterali migliaia di persone ogni giorno avrebbero potuto osservarlo, in tutta comodità, dai remoti confini dell’azzurra volta celeste…

L’ascensore genovese che oltrepassa il muro della traslazione binaria

La particolare conformazione fisica di Genova, costruita su una serie di colline che s’intersecano andando a scomparire verso il Mediterraneo, comporta nella maggior parte dei casi soluzioni per la viabilità dall’alto grado di adattamento specifico e perizia logistica ingegnerizzata. Anche nel significativo catalogo di strade inclinate, ponti, filobus, viadotti, tram, funicolari e altri approcci alla mobilità civile, d’altronde, vi è un caso che fuoriesce ad un tal punto dalla norma del senso comune, non soltanto italiano ma persino d’impronta globalizzata universale, da essere paradossalmente diventato più famoso (almeno su Internet) dello svettante complesso a cui dovrebbe agevolare l’ingresso. Un aspetto senza dubbio singolare, quando si considera come il sito in questione sia niente meno che il castello neogotico d’Albertis, fatto costruire nel XIX secolo dal facoltoso esploratore e capitano di marina omonimo, oggi ospitante il più notevole museo ligure dedicato alle culture di tutto il mondo. Così chiamato benché dedicato in modo specifico alle popolazioni indigene di America, Africa e Oceani. I cui appartenenti all’epoca mai, e poi mai, avrebbero potuto immaginare di salire a bordo di una tanto eclettica cabina semovente, capace di spostarsi come quella del finale cinematografico de La fabbrica di cioccolato con Gene Wilder “Sopra, sotto, avanti, dietro e di lato.”

Con finalità molto più attentamente calibrata ed offrendo soluzioni ad un problema di natura estremamente pratica, relativo a semplificare l’accesso dalla Stazione Centrale di Piazza Principe al viale 72 metri più in alto di Via Balbi, che collega piazza della Nunziata alla Basilica del Vastato. Nello stesso modo in cui avveniva già dal remoto 1929, con quello che aveva costituito all’epoca uno dei maggiori impianti costruiti dalle linee del trasporto urbano AMT: la cabina con capienza significativa in grado di elevare fino a una ventina di persone alla volta, a patto che fossero disposte a camminare per circa 300 metri all’interno di un tunnel fino al punto d’ingresso nel cuore della collina, in modo analogo a quanto avveniva per determinate stazioni della metropolitana cittadina. Ma con un significativo punto di forza: un prezzo del biglietto notevolmente minore. Tanto da rendere la tratta un caposaldo beneamato fino alla prima modernizzazione delle cabine nel 1965 e per ulteriori trent’anni destinati a concludersi nel 1995, per una temporanea chiusura ed ulteriori lavori di significativo ammodernamento. Fu a partire da quel momento dunque che, coinvolto l’ingegnere Michele Montanari e l’impresa Maspero Elevatori di Como, si elaborò il progetto di un sistema fondamentalmente migliore, pur non avendo mai trovato applicazione pratica prima di quel momento. Fu l’inizio, in un certo senso, di una leggenda…

I dodici ascensori nella torre che si avvolge verso il cielo della Germania

In posizione statica sopra il balcone del castello, lo spettro amante dell’architettura del conte di Zollern dalla cima della sua ancestrale montagna, 800 metri nel Baden-Württemberg, avrebbe avuto molto di cui prendere atto. Le strisce parallele delle lunghe strade statali, gli alti ed inspiegabili “pali” della luce costruiti da noi moderni. Strisce candide nei cieli, disegnate dagli aerei di passaggio nelle quattro direzioni cardinali. Ed al culmine del suo distante sguardo, semi-trasparente nella nebbia, la struttura di una strana torre in grado di rivaleggiare l’altitudine del suo punto di vista. Delicatamente perpendicolare, almeno in apparenza liscia come la superficie di un usbergo dei suoi tempi di battaglie all’arma bianca e senza dubbio alcuno, spiraleggiante alla maniera di una candela decorativa. “Perciò” egli si sarebbe detto mentre si faceva schermo dal Sole alto nel cielo con la mano destra “Mia moglie aveva ragione. Non solo gli stregoni esistono, ma possono creare i propri domicili sopra i limiti della coscienza e conoscenza di noi mortali.” Per poi sorridere, cogliendo l’ironia latente della propria situazione senza tempo. E d’altra parte: 232 metri! Nessun augusto campanile, neanche il più ambizioso posto di comando militare, avrebbe mai potuto aspirare ad un tale punto di vantaggio sulla situazione paesaggistica vigente. Fino all’invenzione di un certo numero di tecnologie, inclusa quella del calcestruzzo proiettato con rete di pre-tensionamento all’interno delle sottili, curvilinee pareti del cilindro perpendicolare. La cui stessa ragion d’essere, o imprescindibile ragione d’esistenza, può essere direttamente ricondotta alla necessità non propriamente evidente del mondo moderno: l’implementazione progettuale, prova pratica e utilizzo reiterato di nuove tecnologie per il sollevamento strutturale di carichi e persone. In altri termini, ascensori, come esemplificato dal nome specifico di TK-Elevator-Testturm, con tutto l’appeal della legenda di esplicativa ai margini di una piantina topografica di riferimento. Dove l’acronimo iniziale sta per Thyssenkrupp, la grande compagnia tedesca produttrice d’innumerevoli apparecchiature, componenti di metallo ed elementi infrastrutturali al servizio del bene comune. Obiettivo potenzialmente non semplice, quando s’inserisce dentro l’equazione l’elemento di cabine semoventi per svariate centinaia di metri di dislivello, all’interno dell’attuale panorama dei crescenti grattacieli terrestri. Così l’idea, concretizzatosi a partire dal 2014 e giunta ad ultimo coronamento tre anni dopo, per la costruzione del nuovo istituto sperimentale, a ragionevole distanza dal centro di ricerca di Neuhausen, giudicato troppo prossimo dall’aeroporto di Stoccarda. Proprio qui a Rottweil, luogo d’origine della famosa e omonima razza canina, tra l’entusiasmo delle autorità e prevedibili proteste degli abitanti locali. Almeno finché i soldi significativi dei turisti non hanno iniziato a cambiar di mano, grazie all’attrattiva senza precedenti di una piattaforma d’osservazione senza pari in tutta la Germania e molto probabilmente, l’Europa intera…