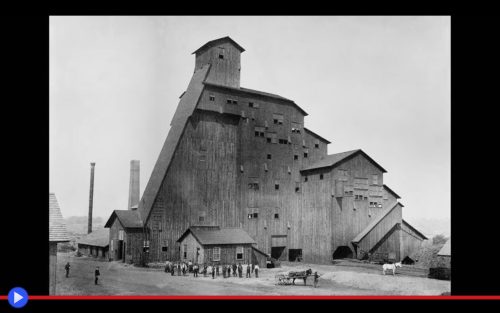

L’idea che la più duratura battaglia del pianeta sia stata combattuta tra uomo e natura è una preziosa semplificazione che ci offre l’opportunità di far passare i dettagli in secondo piano. Poiché nella visione nettamente giustapposta, tra il Caos e l’ordine, l’erratica deriva ed il rigido regime della cognizione di causa, non c’è alcuno spazio per le vittime collaterali, neppure nei vetusti metodi di cui ogni cosa si sarebbe potuta affermare, tranne che avessero il benessere come principale obiettivo. E fu questo il modo in cui a partire dal primo terzo del XIX secolo, realizzando che la trasformazione del calore in energia cinetica stava cambiando il mondo, si comincio a comprendere il valore intrinseco del cupo minerale bituminoso, estratto dalle cave fino a quel momento in quantità sostanzialmente limitate. Giacché la lignite come carburante era più facilmente disponibile, ed aveva un costo comparativamente inferiore. Ma le foreste, giù nel Vecchio Continente, andavano esaurendosi e ciò favorì la nascita di un tipo di processi nuovi. Rapidamente trasportati, accompagnando il flusso dell’immigrazione, all’altro lato dell’Atlantico in attesa. Il minerale antracite, estratto dai depositi vegetali dell’antichissima Preistoria, era caratterizzato da un quantità di carbonio superiore e si dimostrò capace di raggiungere temperature maggiormente elevate. Tutto ciò che sarebbe servito, per massimizzarne il potenziale commerciale, era l’implementazione di un più alto grado d’efficienza nel trasferimento dalla miniera al consumatore. Fu attorno al 1830 dunque che gli addetti all’estrazione cominciarono, su preciso ordine delle compagnie committenti, a dividere questa pietra friabile in diversi cumuli basati sulle dimensioni. I loro attrezzi, rastrelli e reti perforate, risultavano crudamente efficaci in tale mansione, benché in molti avessero compreso che ampi margini migliorativi erano presenti. Finché stagliandosi contro il paesaggio rurale, non sorse il primo esempio magnifico di un nuovo tipo di alto castello.

Lo scenario principale era la Pennsylvania, stato della Costa Ovest a ridosso della regione dei Grandi Laghi, dove figurava uno dei maggiori depositi di tale carburante noti fino all’inizio dell’epoca contemporanea. Un’opportunità che semplicemente non poteva essere fatta passare in secondo piano, favorendo l’implementazione in larga parte sperimentale di un approccio alternativo alla pulizia e suddivisione del materiale. Il cui nome, collegato imprescindibilmente a quel particolare contesto storico e geografico oltre a una riconoscibile struttura architettonica, sarebbe stato quello di coal breaker, ovvero in senso letterale “frantumatore/spaccatore di carbone”. Spesso il singolo edificio più alto delle plurime comunità rurali che decidevano d’investire in tal senso, tale sinistra ed incombente fabbrica ante-litteram non trovava d’altra parte nel suo peso in termini di risorse pecuniarie investite il costo maggiormente significativo per la presunta società civilizzata. Bensì nella maniera in cui esso diventava l’unica destinazione possibile, per chiunque fosse privo di risorse familiari necessarie alla sopravvivenza e non ancora sufficientemente prossimo all’età adulta, da potersi guadagnare l’agognato pane lavorando nei campi…

fabbriche

Visioni contrastanti: la storia della microauto che ignorava la distinzione tra dietro e davanti

Molte furono le figure di brillanti progettisti, con le loro intere aziende, che finirono a trovarsi in ristrettezza economica con il concludersi del secondo conflitto mondiale. Non i produttori di strumenti “utili” o “evoluti”, le armi da impiegare come deterrente verso l’inizio della seconda metà del secolo. Ma tutti coloro la cui stella, ormai priva della lucentezza di un tempo, avevano abbinato il proprio nome a semplici veicoli, proiettili, aeroplani. Personaggi come l’aviatore franco-tedesco Claude Honoré Dornier, già creatore del più grande aeroplano al mondo tra gli anni ’25 e ’41 del Novecento. Nonché in seguito, all’interno della sua compagnia di Friedrichshafen sulle coste del lago di Costanza, di riusciti velivoli militari come Do 17 o “matita volante” usato con diabolico successo durante i raid aerei contro la Gran Bretagna. Che all’inizio degli anni ’50, come già successo in precedenza con la stipula del trattato di Versailles, si ritrovava fortemente limitato dalla sorveglianza degli Alleati nella possibilità di far decollare nuovi esempi della rinomata ingegneria aeronautica tedesca. Ragion per cui, tornando agli interessi poliedrici che avevano forgiato la sua carriera, aveva dato incarico ai più fidati designer, tra cui il figlio e collega Claudius, di diversificare per quanto possibile l’offerta, trovando nuovi ambiti di commercializzazione per i moderni stabilimenti produttivi, acquistati in parte dalla fallimentare azienda di dirigibili del Conte von Zeppelin. Lungi dal fare la fine fiammeggiante dell’Hinderburg dunque, questa squadra dalle molte competenze determinò e pianificò l’ingresso della compagnia in un nuovo settore, nato per l’appunto in quei fatidici anni: la costruzione di automobili per l’uomo comune, dai costi e consumi ridotti per quanto possibile. Qualcosa in cui il vecchio alleato italiano aveva già fatto scuola, mediante la creazione tra le altre cose della riuscita Iso Isetta, messa in vendita anche in Germania sotto l’etichetta di BMW. Fu così verso l’inizio degli anni ’50, che dall’impeto di un lavorìo incessante, scaturirono i disegni e poi il prototipo della Dornier Delta, un’utilitaria di piccole dimensioni (oggi diremmo “city car”) con alcune caratteristiche superficiali di una berlina. Ma per molti altri e significativi aspetti, qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima di allora. Dominata nel suo aspetto dalla grande porta frontale, come l’antesignana dell’azienda lombarda, essa sceglieva infatti di raddoppiare tale caratteristica inusuale, posizionando un secondo sportello in posizione opposta, sul retro. Ma soprattutto, invece che piazzare il motore avanti o dietro, lo metteva al centro esatto del veicolo, con i sedili per i passeggeri voltati di 180 gradi in direzione opposta al senso di marcia, massimizzando in questo modo lo spazio disponibile per la testa, le spalle, le gambe. Basandosi, in effetti, su un comprovato precedente: quel tipo di piccola carrozza multiposto, ancora in voga sul finire del secolo scorso, che aveva il nome nei vari recessi d’Europa di dos-à-dos o dogcart, per la presenza di uno scompartimento sotto le sedute per i cani da caccia e/o eventuali bagagli. Il che non significava necessariamente che gli utilizzatori delle nascenti Autobahn fossero effettivamente preparati a vedersi superare dalla nuova automobilina in quella che sembrava a tutti gli effetti una retromarcia, fatta eccezione per l’assenza, forse ancor più preoccupante, di alcun tipo di volante…

Il Re Scorpione dell’allevamento, aspirante miliardario dei nostri giorni

In un mondo ideale, i prestigiosi laboratori scientifici utilizzano i tesori della natura con sincera attenzione nei confronti della loro provenienza. In un risvolto collaterale della sostenibilità operativa, nessun allevamento di animali viene praticato fuori dai propri contesti geografici, praticando la cattura irragionevole di grandi quantità di esemplari appartenenti a specie dal varabile stato di conservazione. In quel particolare scenario, piccoli imprenditori locali, con un sincero interesse nei confronti della tutela ambientale, esportano direttamente tale nettare, reinvestendo parte dei guadagni nella reintroduzione in natura delle successive generazioni. Ma di cosa, esattamente? La risposta generica è che, a dire il vero, può variare benché nel caso specifico e per dirla tutta, stiamo parlando di scorpioni. L’aracnide carnivoro e comunemente notturno, dalle chele concepite per ghermire a fare a pezzi la preda, la cui arma maggiormente temibile resta d’altronde il pungiglione sulla coda: vettore di veleni non del tutto esplorate dalla scienza, la cui funzione a discapito degli esseri viventi appare per lo più deleteria o persino letale. “Perfetto!” Appare a questo punto sulla spalla uno scienziato, come il piccolo demonio della perversione, immaginando le possibili e redditizie applicazioni delle circostanze. Poiché ogni sostanza che una volta assunta in grandi quantità è dannosa, non ha forse sempre il merito di assolvere a uno scopo se trattata o utilizzata nella giusta quantità individuale? E più piccola risulta essere tale misurazione, maggiore tende ad esserne di conseguenza il valore. Ora trasferite quel pensiero dal punto di vista di uno degli sperimentatori commerciali, che palesemente si sono trovati ad operare in un settore nuovo, particolarmente in Medio Oriente, India e Cina. Coloro che pensando ad una nuova corsa all’oro dei peptidi tossici prodotti dagli ottuplici deambulatori, hanno investito nel corso dell’ultima decade considerevoli risorse nell’allevamento di questi piccoli, possibili benefattori. Guidati dal miraggio economico, formalmente non lontano dalla verità, secondo cui il veleno di determinati scorpioni “in condizioni ideali” potesse valere anche più di 10 milioni di dollari a litro, per la sua efficacia nei test clinici relativi a cure o diagnosi tumorali, la creazione di antidolorifici sperimentali ed altre applicazioni future. Molto più del sangue umano e ALMENO il doppio dell’inchiostro di una stampante per uso non-commerciale! Dal che la nascita, tanto per fare un esempio estremamente pregno, di una realtà come la Scuola di Scorpioni Iraniana, istituzione mirata a preparare gli esponenti della nascente aristocrazia economica locale ai compiti ricorrenti legati a questo tipo di attività. Come… Catturare gli aracnidi, nutrirli, farli riprodurre, accudire i nuovi nati e naturalmente… Mungerne la preziosissima sostanza. Che l’istituzione stessa prometteva di acquistare nuovamente per rivendere nei numerosi centri di ricerca all’estero interessati ad acquisirla, permettendo ad ogni punto della filiera di beneficiare largamente della conseguente opportunità Se non che gli eventi, in base agli ultimi dati reperibili online, avrebbero finito per prendere una piega considerevolmente diversa…

Oblunghi aerei ovvero le infinite possibilità nel marketing di un traliccio volante

Ogni storia degna di essere narrata possiede inevitabilmente un inizio e una fine. Ma è soprattutto quello che c’è in mezzo a rendere diverso il metodo, lo stile e il senso dei diversi protagonisti. Il che tende a lasciarci senza semplici commenti quando ci si trova innanzi ad uno spazio vuoto nell’intercapedine preposta. Un po’ come una lisca, hai presente? Null’altro che costole tra coda e testa. Pur avendo la capacità ipotetica, nel profilarsi delle giuste circostanze, di nuotare anche per aria negli spazi onirici dopo il tramonto. Così può essere volutamente interpretato, a posteriori, l’ipotetico decollo di quello che davvero rappresenta il tipo di velivolo più strano di tutti gli anni ’60. La creazione concepita per rispondere a un bisogno che, volendo usare un eufemismo, assai difficilmente potremmo definire “essenziale”. L’anima ed il sangue del consumismo: vendere, comprare, convincere qualcuno a spendere la propria piccola percentuale di controllo del capitale umano. E non c’è Dio Nettuno né possente Leviatano delle circostanze, in grado di resistere idealmente all’energia di un simile comando; quello pronunciato da una scritta in grado di fluttuare nell’Empireo diurno o perché no, perfino lungo il perpetrarsi della fase opposta. Di un aereo, scintillante, ornato dalla frase della sua pubblicità. Va però messa sulla bilancia, la questione spesso sottovalutata della visibilità da parte della maggior quantità di spettatori. Laddove il semplice striscione a traino, usato per la prima volta in un periodo antecedente alla seconda guerra mondiale, risulta adeguatamente visibile soltanto in condizioni metereologiche ideali. Mentre l’alternativa ancor più classica dell’aerostato in stile Zeppelin (vedi il classico dirigibile della Michelin) risultava estremamente dispendioso sia in termini di manutenzione che forza lavoro. Tanto da creare la potenziale nicchia e spazio di manovra per un nuovo approccio come quello concepito, in linea di principio, dalla compagnia statunitense Central Aircraft Manufacturing Company (CAMCO) nel 1968, inaugurata 35 anni prima presso la città cinese di Loiwing, dietro l’iniziativa dell’imprenditore William D. Pawley che si sarebbe fatto carico di costruire gli aerei utilizzati sul fronte del Pacifico al rinnovato scoppio delle ostilità tra i continenti. Il che lasciava, in un’epoca di stabilità e solidità economica, un grande surplus di tempo libero e risorse, tale da permettere la collaborazione con una compagnia britannica specializzata nella costruzione di alianti, la Slingsby Aircraft di Kirkbymoorside, nel North Yorkshire. Per trasformare il più bizzarro dei sogni, in un’incipiente, rombante realtà. Il suo nome: V-Liner, mutuato in via diretta dalla forma della strana cosa situata in corrispondenza della fusoliera. In maniera pressoché innegabile, un’oblunga struttura tubolare lunga un centinaio di metri. Letteralmente ricoperta di lunghe lampade con filamento al tungsteno, concepite per essere visibili fino alla distanza di 5 Km. Mentre componevano e ricomponevano le lettere dell’annuncio commerciale o esortazione civica desiderate…