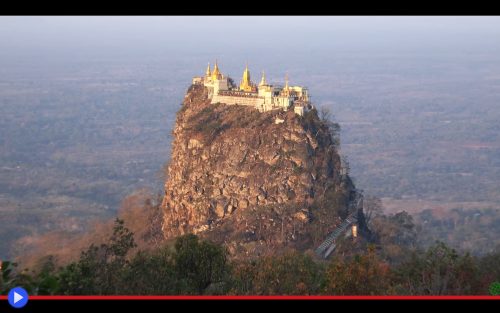

Se l’area naturale del parco antistante la grande collina vulcanica del monte Popa, a meridione dell’importante città storica di Bagan, mantiene intatta la propria biodiversità ancestrale, è in parte merito anche delle particolari caratteristiche della religione nazionale della Birmania. Una versione locale del Buddhismo connotata da credenze animistiche, ovvero strettamente interconnesse al carattere prezioso ed insostituibile della natura. Che prendono il nome di culto dei Nan, un tipo di spiriti capaci di risiedere negli alberi, i laghi, i fiumi e le montagne del paese oggetto del maggior numero di colpi di stato nell’intera penisola indocinese contemporanea. Esseri superni in grado di proteggere le genti dal disastro, alcuni dei più importanti tra i quali risiederebbero, secondo le conoscenze tramandate, sulla sommità di tale svettante rilievo, chiamato dagli umanisti comparitivi “il Monte Olimpo” dell’Asia meridionale. Esseri come il magnifico Mahagiri, figlio del fabbro degli Dei nonché reale consorte di Tagaung e Popa Medaw Ma Wunna, l’enorme orchessa che si nutre unicamente di piante primaverili. La cui associazione potrebbe costituire l’origine etimologica del toponimo locale, derivato dalla parola in sanscrito puppha, che significa per l’appunto “fiore”. Quando si pensa oggi al monte in questione tuttavia l’associazione collettiva ad un’immagine non è mai quella della cima più elevata, bensì l’antistante cono eruttivo secondario, spento da molti millenni, ove trova collocazione lo scintillante monastero di Taung Kalat dalle cinque pagode ed una quantità commisurata di stupa, costruito al fine di venerare i suddetti sacri residenti dell’elevato territorio celeste. Meta di pellegrinaggio particolarmente apprezzata dai fedeli, nonché innumerevoli turisti provenienti da ogni parte del mondo, interessati a visitare dall’interno uno degli scorci architettonici più memorabili di tutto il paese. Riportando in seguito su Internet di un’esperienza che non sempre sembrerebbe straordinariamente positiva, in funzione dell’elevato grado di affollamento, la quantità di venditori e mendicanti ma soprattutto un caotico contributo da parte del mondo animale. È noto infatti che una nutrita popolazione di macachi reso (M. mulatta), scimmie invadenti dal pelo dorato appartenenti alla famiglia dei cercopitechi, abbiano lasciato la foresta per stabilirsi lungo il corso dei simbolici 777 scalini da percorrere nella ricerca nominale della comunione con l’Essenza suprema. Abituandosi ad importunare i turisti, nell’insistente richiesta di cibo, mentre defecano con apprezzabile trasporto lungo l’intero tragitto sacro, richiedendo l’intervento continuativo degli addetti ecologici locali. Anche perché, come racconta chi è passato da queste parti lasciando una testimonianza in lingua inglese, l’usanza prevede che la scalinata in questione venga rigorosamente percorsa a piedi nudi. Un’esperienza, quest’ultima, pericolosa anche per la natura spesso umida e scivolosa del suddetto tragitto inclinato…

popoli

Gunung Padang, il vulcano sacro che affascina gli appassionati delle civiltà perdute

Tra le molte colline coniche di Java, ricoperte di antico materiale magmatico e una folta vegetazione, ne spicca una per importanza culturale attraverso i secoli, o persino millenni di storia delle genti di Nusantara. Un termine, quest’ultimo, che ha origine nel XIV secolo, dalle cronache dell’impero dei Majapahit, il cui sovrano Gajah Mada aveva giurato di “Non mangiare cibo speziato fino alla conquista dell’intero arcipelago (indonesiano)”. Oggi associato strettamente alla nuova capitale istituzionale costruita nel settentrione del Borneo per sostituire la sempre più inondata Giacarta, forse il primo grande centro abitato della Terra destinato a soccombere al riscaldamento climatico globale. Ma che indica allo stesso tempo una cultura sincretistica, capace come molte altre dell’Asia di riuscire a coniugare culture e filosofie nettamente distinte, verso la convergenza di usi e costumi almeno in apparenza parte di un’identità comune. Vedi l’abitudine degli abitanti di Karyamukti, nella parte occidentale dell’isola Verde d’Oriente, siano costoro buddhisti, animisti, musulmani o persino praticanti di particolari discipline fisiche come le arti marziali, a recarsi in pellegrinaggio presso Gunung Padang, la montagna sacra non troppo distante dalla popolosa cittadina di Cianjur. Un sito panoramico ma anche punto di riferimento archeologico, per la presenza segnalata alla scienza nel 1890 di quattro evidenti terrazzamenti sovrapposti, collegati da una serie di scale scolpite nella pietra andesitica e macerie di colonne dello stesso materiale, nonché mura crollate ed almeno un altare dal suono armonico, se colpito, soprannominato batu kecapi, ovvero liuto di pietra. Un complesso cui datazione già da lungo tempo mette in disaccordo gli scienziati di molte nazionalità distinte. Questa per l’impossibilità, in assenza di prove pratiche, di associarlo inconfutabilmente al re semi-leggendario Siliwangi, che si dice sarebbe giunto in questo luogo all’incirca un secolo dopo Gajah Mada, per costruire con l’aiuto degli spiriti del Cielo e della Terra un maestoso palazzo “nel corso di una singola notte”. Laddove l’effettivo aspetto del monumento distrutto dal passaggio dei secoli, e soprattutto del suo aspetto ipotetico ragionevolmente ricostruito, sembrerebbe avvicinarlo piuttosto al concetto di punden berundak, un tipo di tempio a gradoni edificato dagli originali abitanti dell’area maleo-polinesiaca, presumibilmente al fine di ospitare le spoglie mortali, assieme allo spirito, degli antenati. Ragion per cui, probabilmente, Gunung Padang è stato lungamente caratterizzato nelle narrazioni folkloristiche come un cimitero, sebbene non esistano collegamenti pratici ad una simile funzione pregressa. Il che non si avvicina neppure al volo pindarico compiuto, a partire da uno studio del 2011 del geologo Danny Hilman Natawidjaja, da una parte del mondo accademico locale col sostegno delle istituzioni locali, per riqualificare il rilievo come una possibile costruzione interamente frutto di mani umane; quella che avrebbe potuto o dovuto costituire, in altri termini, la singola piramide più antica edificata da mani umane…

Saporita stroganina, ovvero strisce soavi di ottimo sashimi siberiano

Recentemente trasferito addetto al marketing di azienda mineraria, con sede periferiche nei principali Oblast, intento a camminare sul sentiero che conduce alla fermata del Bus. Nato a Mosca, laureato S. Pietroburgo, si avventura nelle ore mattutine relegando a zone periferiche del proprio vivere la sensazione di essere ormai prossimo al Tartaro o Cocito, luoghi gelidi ove giacciono in attesa i defunti. Siamo a Yakutsk, se riuscite a leggere i cartelli in mezzo al buran, che congela ed assottiglia l’aria, ed il termometro segnava -40 gradi. Una temperatura, a dire il vero, neanche troppo fredda per la media della maggiore città situata ad appena 450 Km dal Circolo Polare Artico. Così avanza, un passo dopo l’altro (la cosa più difficile che abbia mai fatto!) fermandosi a ridosso di ogni muro che gli riesce di trovare, nell’arduo tentativo di esalare quel respiro. Le scuole chiudono talvolta, ma questo non succede per gli adulti, cui si attribuisce un grado più elevato di tolleranza. D’un tratto all’orizzonte, inteso come spazio di uno slargo tra i viali di epoca sovietica, scorge una visione surreale: trattasi di un gruppo di persone, in abiti così pesanti da sembrare orsi delle steppe, radunati attorno a scrigni strabordanti di oblunghi oggetti scintillanti. Non tesori di apparente argento, né carciofi o asparagi come sembrava in un primo momento; trattasi, in effetti, del locale mercato del pesce. L’uomo giunge in mezzo a loro, gli sorridono, scherzano sul clima. Lui risponde con un faticoso senso d’ironia latente ed è allora che l’allegra proprietaria del secondo banco, battendogli su un braccio, gli offre il pezzo rigido di quello che parrebbe sul momento un ricciolo tagliato da un sorbetto. “Prendi, mangia. Scalda dentro.” Ella dice. Lui lo guarda, pensa, stai scherzando? Ma una cosa ha appreso nella prima fase della sua trasferta lungo i mesi dell’autunno siberiano: quando le condizioni climatiche sono estreme, la gente si aiuta a vicenda. Come se fosse la cosa più naturale del mondo, la ringrazia. Lo stringe con le labbra: è pesce. Nella bocca perde subito rigidità ed inizia a sciogliersi, il sapore è… Ottimo, in realtà. Il sentimento d’incombente apocalisse che lo intrappola in mezzo a pareti di cristallo, lentamente, sembra allontanarsi in mezzo alle propaggini terrene della tormenta…

Строганина, niente meno, stroganina dal verbo strogat che vuole dire: “tagliare [col rasoio]” ed è proprio questo il modo in cui essa viene preparata, fin da prima che il cosacco Pyotr Beketov, spingendosi durante il corso delle proprie esplorazioni fino alle rive del fiume Adan, costruisse la sua prima fortezza in tronchi di legno, per conoscere ed interfacciarsi con le genti oriunde intente principalmente a far tre cose: cacciare animali selvatici, allevare renne, e naturalmente, pescare. Ma se si usa dire che il più prezioso contributo gastronomico dei russi alla cultura siberiana sia stata la vodka, un’altra cosa non può essere negata: esiste soltanto un tipo di cibo, corposo, saporito e al tempo stesso privo di odore, duro ma scioglievole (per citare la pubblicità del cioccolato) che si sposa in modo quasi poetico con la bevanda alcolica simbolo del più esteso paese al mondo. E questo è il pesce surgelato in maniera, per così dire, immediata…

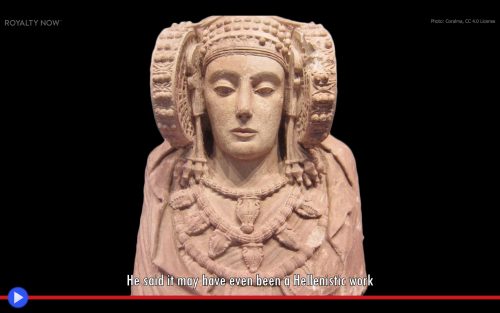

La dama simbolo dell’eleganza iberica nel quadro dell’archeologia tartessiana rivisitata

Un’altra opera di attribuzione lungamente incerta, nel panorama del Mondo Antico coevo e antecedente al gran fenomeno interculturale dell’Ellenismo, è la figura scultorea ritrovata nel 1897 sotto la collina di Alcùdia, dall’operaio Manuel Campello detto Manolico, mentre stava scavando per scopi agricoli un canale d’irrigazione. Orgoglioso del misterioso pezzo scultoreo di manifattura evidentemente arcaica, che aveva chiamato “La dama dei Mori” lo espose quindi sulla balconata durante la festa di paese, che si teneva ogni anno per la rappresentazione popolare del dramma liturgico del Mistero della Madonna di Elche. Fu dunque in tale occasione che lo studioso accademico francese Pierre Paris, casualmente sul posto come ospite di un proprio facoltoso amico, vide la raffinata immagine marmorea di questa donna e ne restò immediatamente colpito, al punto da contattare con un telegramma il Louvre e chiedere un finanziamento di 4.000 franchi per acquistarla. E fu così che, sulla fiducia, il più grande acquisto fortuito di un manufatto d’importanza storica e nazionale venne condotto a discapito del disaccordo della moglie di Campello, Asunción Ibarra, essa stessa figlia di un esperto umanista e che avrebbe voluto mantenere in patria l’importante manufatto. Difficile immaginare, d’altronde, una personalità dal maggiore potere d’evocare l’impressione iconica di antiche discipline o convenzioni sociali; la dama di Elche, come rappresentazione di quella che potrebbe essere una stimata antenata, una sacerdotessa del Dio Apollo o ella stessa una terrena manifestazione di Tanit/Tinnit, nume tutelare cartaginese della fertilità, dell’amore e del piacere, si presenta abbigliata in un costume dalla complessità singolare. Con le spalle coperte da un mantello ed una tunica, ornati da tre giri di collane con amuleti ed anfore, fiancheggiati da infulae (strisce cerimoniali) che ricadono ai lati del volto. E con in testa un copricapo che si coniuga assieme all’acconciatura, composto di una tiara coperta da un velo, un diadema e le imponenti ruote ornamentali, possibilmente mirate a suggerire l’immagine del carro celeste, usato per trasportare l’astro solare. Ricavata da un singolo blocco di pietra calcarea vuoto all’interno, con un foro sul retro che ne faceva probabilmente un’urna funeraria, l’oggetto abbandonato ed impiegato assieme ad altri relitti di epoche distante nel corso del Medioevo come basamento per le mura cittadine fu dunque ben presto datato al quarto/quinto secolo a.C, il che assieme alla precisa collocazione geografica, non poteva farne null’altro che un’esempio di scultura appartenente alla cultura degli Iberi, un popolo guerriero che sarebbe in seguito diventato famoso per la sua partecipazione come mercenari al lungo conflitto tra le culture Romana e Cartaginese. Il che poneva importanti interrogativi agli archeologi dell’intero Novecento: poiché non era forse vero che opere di una simile perizia creativa, realizzata in quell’epoca distante, dovessero necessariamente provenire dalla Grecia o essere influenzate in qualche modo dal “centro culturale” della cosiddetta cultura occidentale? Tanto che ancora nel 1995, lo storico dell’arte John F. Moffitt (1940–2008) pubblicava nel suo libro sull’epoca d’oro dei falsi storici un lungo e articolato capitolo, in cui affermava con convinzione che la dama di Elche dovesse costituire una creazione fuori dal contesto, possibilmente realizzata in epoca moderna. Naturalmente, egli operava sulla base di una congnizione incompleta come possiamo ampiamente affermare sulla base delle nuove cognizioni acquisite. Grazie ad un ritrovamento nella media Valle di Guadiana, a partire dall’anno 2015…