Silenziosamente osservo il panorama, mentre il delicato movimento della mia cabina prosegue quel tortuoso itinerario che dovrà portarmi a destinazione. Tra la nebbia che aleggia ad alta quota, occasionali fronde sbucano a poca distanza dai finestrini, lasciando immaginare la folta vegetazione di questo invisibile recesso montano. Alla terza, quarta curva, d’un tratto i colori iniziano ad acquisire contorni più definiti. Mentre il confine della soffice nube entro cui ci siamo imbarcati si avvicina sempre più, alla prua trapezoidale del primo vagone. Un’ultima remota vibrazione, un lieve dislivello che conduce il cuore in gola, il raggio di sole che colpisce il mistico diamante da cui scaturisce la limitata percezione dei sensi umani. Ecco allora profilarsi, in lontananza e centinaia di metri più in basso, una complessa e popolosa valle, parte del sopraelevato paesaggio della contea di Zixi. Innanzi a noi, la svettante pagoda sovrapposta dell’antico tempio sincretistico. Ed accanto al rotolante incedere del treno, uccelli di plurime fogge o dimensioni coincidenti ai plurimi registri della dura ed inflessibile catena alimentare. Il grido alla mia destra di un rapace che abilmente sceglie di distendere le proprie ali. Rispondendo al suo saluto, alzo la mano. Ci sarà molto, al termine di questo giorno, da ricordare…

Il treno EMU (Electric Multiple Unit) della CRRC Zhuzhou Locomotive, inaugurato all’apice dell’estate scorsa in una delle più rinomate e visitate montagne sacre della nazione cinese, trae l’origine dal desiderio comprensibile, nonché condivisibile, di veder crescere ulteriormente le centinaia di migliaia di visitatori che giungono ogni anno presso questa meta turistica di spicco, qualificata non a caso dagli enti preposti come sito di livello AAAAA. Immaginate dunque a tal proposito l’interessante possibilità, altrove inusitata, di raggiungere i migliori punti panoramici non più attraverso una faticosa e lunga escursione montana. Bensì comodamente seduti all’interno di uno scompartimento, potendo al tempo stesso godersi la natura stessa come se fosse una semplice, accessibile attrazione da luna park!

Un po’ un sovvertimento, se vogliamo, dell’originale percezione del pellegrino d’Asia, che doveva sacrificare il suo prezioso tempo e mettere in subordine lo sforzo fisico al degno fine di percorrere l’ardua strada dell’illuminazione. Così come fatto, a suo tempo, dal leggendario fondatore del tempio in vetta Jin Daju, il quale aveva meditato lungamente all’interno della grotta che sarebbe in seguito alla dinastia Tang (618-907 d.C.) diventata celebre come Dajueyan. Sebbene neanche lui, con tutta la prescienza e consapevolezza derivante dal categorico rifiuto dell’Ego, avrebbe potuto immaginare il ruolo avuto in futuro dalla tecnologia nel far conoscere a tutta la Cina (ed oltre) il supremo senso della sua ultima reincarnazione terrena…

vagoni

Piccolo catalogo dei modi per tornare sui binari dopo che la giusta via era smarrita

Un colpo, un salto, un grido dei presenti. Martellate di rettifica, colpi che pretendono di dare forme alternative al metallo. Traversine infrante ed il pietrisco fatto scorrere, come palline in una sala del pachinko dopo il giorno di stipendio. Cosa c’è di giallo e triangolare sotto quell’ammasso che monopolizza i loro compiti assegnati dall’esperienza? Che stanno facendo, esattamente, i circa dieci uomini vestiti come ferrovieri dai trascorsi eminenti? Una definizione che riesce a profilarsi con chiarezza nel momento in cui si guarda il grande boa di ferro e vetro e ruote e fischi di segnalazione. La creatura che nei fatti corre, ma non striscia. Ma che adesso giace, in apparenza ferma per i saecula saeculorum. Finché qualcuno non riesce in tale arduo posizionamento. La misura e la ragione della salvezza…

Non veloce come un aereo, non capiente come una nave, non versatile come un autoveicolo. Eppure sotto multipli punti di vista, il mezzo di trasporto definitivo: affidabile, pratico, funzionale. L’applicazione maggiormente responsabile di aver esteso, oltre ogni più rosea previsione, i vantaggi offerti dall’invenzione della macchina a vapore. Grazie alla caldaia collocata come parte imprescindibile della sua precipua locomotiva. Il Treno che risolve, il Treno che riesce dove ogni altro fallisce, che se trova ostacoli sul suo cammino, può tentare nondimeno di portare a compimento l’importante tragitto. Tranne che in un caso, irrisolvibile! Poiché è natura stessa di colui o colei che ha fatto dei binari la sua intera esistenza, non poter lasciare questi ultimi, senza costose nonché problematiche conseguenze. Le cui derivazioni, ahimè, al giorno d’oggi conosciamo molto bene. In tragici incidenti ed anche devastanti danni ambientali, qualora il carico fosse costituito da sostanze chimiche versate nel sostrato come il contenuto di una longilinea petroliera. E di cause ce ne possono essere diverse, tra cui l’errore umano nel persistere di un metodo di guida imprudente; oppure l’attraversamento di animali, o autisti umani che cionondimeno mancano di leggere i segnali, non capendo i passaggi a livello; o ancora la presenza d’ostruzioni sui binari, tra cui il treno stesso oggetto di un recente deragliamento, dimostratosi incapace o inascoltato nel segnalare l’occorrenza per tempo. Così che al suono del temuto allarme, tutto ciò che i soccorsi possono affrettarsi a fare è correre sul luogo del disastro, per tentare di rimettere i vagoni in condizione di spostarsi nel più breve tempo possibile. Ma voi forse non sapete che nei fatti, un treno può rimettere se stesso sui binari. Se la situazione non è troppo grave e ci troviamo nel giusto paese al mondo, ovvero uno di quelli in cui le norme e regolamenti permettono di usare QUELLA cosa…

L’esperimento del distretto Pullman, un feudo medievale nella Chicago dell’Ottocento

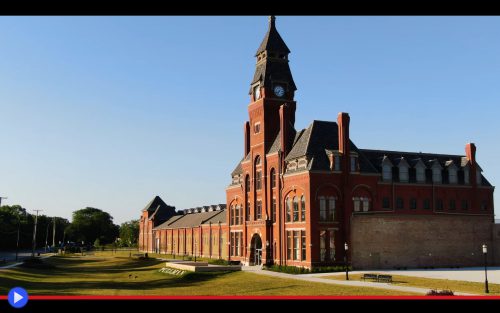

Lungi dall’essere considerato fino agli ultimi anni della sua esistenza una sorta di Ebenezer Scrooge della sua parte dell’Atlantico, in una versione drammaticamente realistica del Canto di Natale, il grande industriale, inventore e supremo capitalista George Pullman (1831-1897) ebbe la capacità di coltivare l’immagine di un magnate illuminato, attento al benessere dei propri dipendenti all’interno delle sue molte iniziative utili al miglioramento della loro vita. Giungendo persino a far costruire per loro una ragionevole approssimazione dell’Eden, la città “perfetta” situata nella parte meridionale di Chicago, in cui l’esistenza trascorreva in superficie priva di problemi sociali, senza distrazioni, alcol e gioco d’azzardo. Tra gli edifici progettati in base ai crismi di un’estetica gradevole e pittoresca, fino al culmine della suprema sede della Compagnia, con la sua svettante fabbrica dotata di una fiabesca e stranamente superflua torre dell’orologio. Che qualcuno potrebbe riconoscere dal film animato di Robert Zemeckis del 2004, Polar Express, giungendo al punto di essere riutilizzata come elemento caratterizzante della sede operativa di Babbo Natale. Una scelta presa in forza dell’associazione imprescindibile tra questo luogo con le ferrovie, data l’importanza di una forza lavoro giovane ed esperta nella costruzione delle eponime carrozze Pullman, vagoni dotati di ogni comfort per il pubblico crescente dei commessi viaggiatori, una categoria sociale in forte crescita sul finire del XIX secolo. Di sicuro più costose della concorrenza ma anche standardizzate e facilmente intercambiabili, con grande semplificazione logistica per compagnie ferroviarie. Un prodotto dallo straordinario successo, dunque, sufficiente all’accumulo di un capitale tale da permettere al suo padrone ed esclusivo detentore dei diritti, nel 1880, di acquistare un terreno di 4.000 acri in prossimità del lago Calumet sui confini della sua città d’adozione, dove aveva fatto fortuna in precedenza importando un particolare sistema di spostamento con martinetti idraulici degli edifici, impiegato all’epoca della costruzione del canale Erie a New York. Così che assunto a tal fine l’architetto Solon Spencer Beman, già famoso per aver contribuito al revivalismo gotico di quel secolo e la costruzione del Campidoglio del Connecticut, iniziò la realizzazione del suo ultimo e più ambizioso sogno: un luogo che potesse dirsi il culmine e la suprema realizzazione della sua visione del mondo. L’ultimo in ordine di tempo e forse il più famoso esempio del concetto di città aziendale, un agglomerato urbano attentamente pianificato per permettere al personale di una particolare attività del mondo industrializzato di vivere a ridosso del proprio luogo di lavoro, il distretto Pullman avrebbe mantenuto per diversi anni un’immagine di straordinaria serenità apparente. Con reiterati articoli di giornali e trattazioni a più livelli della straordinaria qualità delle sue residenze, universalmente dotate di amenità piuttosto avveniristiche per l’epoca, quali acqua corrente ed elettricità, tanto da essere già diventato una letterale attrazione turistica durante l’Esposizione Mondiale tenutasi a partire dal maggio del 1893. Ma era già dai primi mesi di quell’anno che le cose avevano preso una piega inaspettata, rivelando la cupa realtà dei fatti dietro la facciata d’apparente perfezione, ovvero lo spietato volto nascosto e le sinistre conseguenze di di una casa così falsamente attraente…

L’avveniristico robot umanoide creato per effettuare la manutenzione delle ferrovie giapponesi

“Le gambe… Sono soltanto una decorazione, ad ogni modo” affermava con la canonica sicurezza l’eroe oscuro Char Aznable, rivale del protagonista terrestre Amuro Ray, poco prima della battaglia per porre fine alla guerra durata un anno, presso la base asteroidale di A Baoa Qu. Di fronte a lui, il titanico mobile suite da combattimento MSN-02 Zeong, costruito al fine di massimizzare i suoi riflessi e potenzialità mentali superiori, tipiche degli umani geneticamente adattati all’assenza di gravità noti come Newtype. Un mezzo da combattimento che sarebbe stato imbattibile in combattimento, se soltanto ci fosse stato il tempo di completarlo. Ma che pur completamente privo degli arti inferiori, avrebbe dato notevole filo da torcere al nemico fluttuando nello spazio cosmico, finendo per distruggersi a vicenda col temuto RX-78-2 Gundam, eponimo robot della serie. E dopo tutto, anche in linea di principio, come dargli torto? Dopo gli oltre 40 episodi, in cui più volte il co-protagonista Hayato Kobayashi era venuto in aiuto della causa comune, ai comandi dell’ormai obsoleto Guntank, macchina d’artiglieria umanoide capace di spostarsi unicamente su una coppia di cingoli, secondo le linee guida di un comune carro armato. Ma il concetto che una tale soluzione debba necessariamente costituire un compromesso, rispetto alle movenze più “eroiche” dei robot dotati della stessa quantità di arti degli esseri umani, deriva da sensibilità tipicamente appartenenti al mondo creativo e fantastico, dove una particolare estetica dei partecipanti al dramma determina il destino delle loro gesta nel dipanarsi della vicenda. Laddove nel mondo artificiale come quello creato dall’evoluzione della biologia, ogni essere viene al mondo con uno scopo, da cui deriva l’ottimizzazione delle proprie caratteristiche inerenti.

Il che è compreso molto bene nell’ambito della moderna società giapponese, dove fin dall’immediato dopoguerra la tecnologia dei nostri giorni è vista come uno strumento privilegiato, utile a risolvere i problemi di questo mondo ed agevolare l’inizio di una nuova epoca, il cosiddetto Secolo Universale immaginato da Yoshiyuki Tomino, autore ed ideatore della serie pluri-generazionale del robot Gundam. Perciò chi meglio di loro, le Ferrovie di Stato (JR – Japan Railway) poteva mostrare l’andamento futuro di un tale percorso, grazie all’implementazione dimostrativa di un sistema che non è soltanto marketing, ma una sincera applicazione utile a risolvere un ostacolo per nulla trascurabile allo svolgimento delle sue mansioni: la quantità statisticamente rilevante d’incidenti annuali, che tendono a verificarsi durante gli interventi per la sostituzione e riparazione della segnaletica, delle stazioni e i tratti di ferrovia soggetti a maggiore usura, fino ad oggi effettuati con notevole dispendio d’energia umana, proprio perché il tipo di precisione richiesta risulta essere maggiore di quella posseduta da una macchina… Convenzionale. Ed è qui che entra in gioco la Kabushikigaisha hito-ki ittai (株式会社人機一体 – Letteralmente: Human Machinery Inc.) compagnia startup nata in grembo all’Università di Kyoto Ritsumeikan nell’ormai remoto 2007, originariamente al fine di creare macchine robotiche per la manutenzione nel vuoto spaziale. Almeno fino all’approdo in tempi recenti ad una collaborazione con la Nippon Signal, importante fornitrice di servizi della Japan Railway. Per la creazione di un nuovo, perfetto (gigantesco) tipo di operaio ferroviario…