Quante porte possono essere sbloccate, quanti favolosi traguardi avvicinati, mediante l’utilizzo di un ottimo rendering in tre dimensioni? Per vivere le nostre giornate all’interno di un mondo in cui le cose artificiali vengono subordinate a ciò che può esser visto e toccato con mano, siamo certamente inclini a farci affascinare da ciò che sembra “sufficientemente” vero. E non c’è alcuna idiosincrasia intellettuale, palese né latente, nel tentare di mettere a frutto la propria perizia nel visualizzare tutto questo: i progetti più o meno concreti, i sogni ingegneristici, le cose che potrebbero trovarsi in un futuro ad occupare il nostro stesso spazio materiale. Dopo tutto, scriveremo chiaramente che si tratta di un semplice concept. Ma quale committente, giornalista o comunicatore legge le didascalie, più velocemente di quanto la sua mente possa mettersi a sognare…

Mark Lundstrom della città di Boulder, Colorado è la figura cardine nonché fondatore della startup nata da un progetto rimasto segreto per 8 anni (questo è ciò che afferma) per la risoluzione di uno dei grandi problemi dei nostri giorni. Anche se non ci pensiamo tutti i giorni, differentemente da quanto avviene per l’Impero Romano; facciamolo adesso. Poiché non c’è veramente un modo funzionale, tra i molti disponibili, per trasportare i componenti di una pala eolica a destinazione. Quello strumento simbolo dell’energia pulita & sostenibile, tanto inviso ai paesaggisti benché possa allontanare l’incombente collasso ecologico su scala planetaria, che si compone di una parte divisibile (la torre) e diversi componenti monoblocco, tra i più massicci ed ingombranti che possano fuoriuscire da uno stabilimento metalmeccanico moderno (le pale/blades). E tutti abbiamo visto, a tal proposito, la scena entusiasmante ma precaria dei sistemi di movimentazione stradale per simili giganteschi orpelli, che possono includere autocarri, cingolati, piattaforme snodate con più pneumatici che metri di lunghezza. Dal che l’approccio inusitato del creatore della quasi-multinazionale Radia, Inc. mirato a eliminare totalmente questo problematico passaggio. Nessuno mai vorrebbe d’altra parte misurare la larghezza dell’asfalto, quando è disponibile l’intero spazio che si trova situato sopra e sotto l’arco della volta celeste.

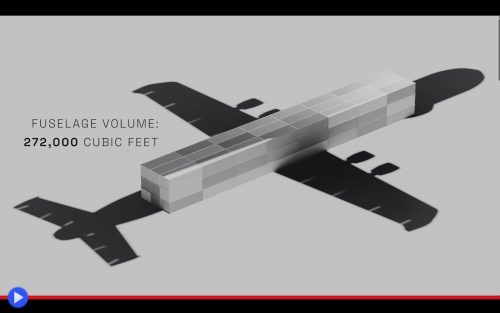

A bordo di un velivolo, che altro? Il Windrunner (occasione persa di chiamarlo Bladerunner) opera di lunghe perequazioni ingegneristiche, mirate a riaprire un profilo di progresso tecnologico che sembra ormai da tempo essere passato in secondo piano: la costruzione di un aereo cargo per carichi sovradimensionati. Come il C-17 della Boeing o il russo Antonov An-124, per non parlare del titano andato distrutto nel primo giorno di guerra in Ucraina, l’immenso e mai realmente sostituito An-225 Mriya. Che di suo conto non avrebbe mai potuto assolvere allo stesso compito per cui l’oggetto di quei rendering è stato creato, avendo uno spazio nella stiva relativamente piccolo in proporzione al carico trasportabile dai suoi sei potenti motori. Essendo stato concepito per portare la nave spaziale Buran agganciata sopra la fusoliera, d’altra parte lunga “appena” 84 metri, contro i 108 del suo possibile erede dell’imminente domani…

Pur non mostrando soluzioni tecnologiche particolarmente lontano dall’ortodossia aeronautica, il Windrunner ha dunque un certo fascino esteriore imprescindibile, presentando le caratteristiche di un tipico quadrimotore (con impianti dalle prestazioni e caratteristiche ancora ignote) sovradimensionate in base alle logiche della progettazione fisica ed aerodinamica di un velivolo di tali immense dimensioni. Al che le ali, guardando l’effetto nel complesso, sembrano quasi sottodimensionate mentre la cabina è piccola ed in posizione sopraelevata, affinché il muso possa aprirsi per accogliere l’oblungo carico per cui è stato creato. Interessante il profilo delle wingtips/punte alari, con vistose piegature ad angolo verso il basso, presumibilmente per ridurre i vortici ed il conseguente attrito dell’aria. Questo perché il super-aeroplano, con una capacità di carico di 72 tonnellate in realtà di poco inferiore a quella di un comune C-17, trova il suo secondo punto di forza nella capacità dichiarata di poter operare da piste preparate ad hoc della lunghezza di appena un paio di chilometri. Comprendete, in linea di principio, il potenziale? Di uno stabilimento eolico in costruzione, con ruspe e bulldozer recentemente impiegati nell’installazione delle fondamenta, che spostano la propria attenzione per creare un aeroporto temporaneo in terra battuta. Dove verranno consegnate, fino a due alla volta, le ingombranti condizioni necessarie al completamento di una moltitudine svettante degna dei peggiori incubi di Don Chisciotte in persona. Torri per la generazione elettrica più grandi, e perciò potenti, di quelle normalmente utilizzate nell’entroterra, capaci in tal senso di fare concorrenza alle più notevoli windfarm costruite poco fuori la costa dei continenti.

Per costi operativi ridotti, almeno dopo l’investimento iniziale, un’impronta di carbonio meno massiccia, e soprattutto difficoltà logistiche molto minori rispetto ai metodi che costituiscono ad oggi le metodologie primarie di questa industria. Almeno in teoria. Una teoria supportata, sia chiaro, da significativi investimenti ed il coinvolgimento di almeno tre compagnie europee per gli elementi che non derivano in maniera dichiarata dal mercato standard della componentistica per aerei di grandi dimensioni: la spagnola Aernnova per i piloni delle ali e dei motori, assieme le italiane Leonardo per la fusoliera e MAGROUP Magnaghi per il carrello di atterraggio. Mentre proprio dell’altro giorno è la notizia della nomina del CEO per la divisione italiana della compagnia a Giuseppe Gordo, già amministratore d’intere divisioni di Finmeccanica nonché principale agente della commessa per importanti vendite di aerei militari al Kuwait e l’Arabia Saudita.

In base ad un articolo del Sole 24 ore dello scorso aprile, a tal proposito, il ruolo della nostra penisola potrebbe rivelarsi cardine nell’effettiva costruzione del Windrunner della Radia, con un investimento paventato di 3 miliardi di dollari nelle regioni di Puglia, Calabria e Campania. Mentre già si parla, con ottimismo, di un eventuale stabilimento produttivo nel brindisino. Visioni di un futuro Radioso (sarà il caso di dirlo!) sulle quali gettano inevitabilmente qualche ombra i continui cambi di rotta e minacce sui dazi commerciali messi in opera dall’amministrazione Trump. Nonché l’effettiva possibilità d’implementare una soluzione tanto ambiziosa, con prerogative tecnologiche non propriamente comprovate nella realtà. Molte restano in effetti ancora le domande e problematiche lasciate a mere ipotesi, per un’azienda che ci garantisce di poter riuscire a completare il suo prototipo entro il 2027. Prima tra tutte, quanti e quali fabbriche di energia eolica, installazioni in genere costruite in collina o terreni scoscesi di varia entità, potranno disporre degli spazi necessari ad una pista d’atterraggio lunga 2 interi chilometri. Ma come sappiamo molto bene non si può cambiare il mondo per un’intera industria, senza prima sottoporre a revisione i suoi processi e fondamenti operativi tramite la dimostrazione pratica che volere è potere e soprattutto, in questo caso, volare. Se l’affascinante rendering dal puro regno delle idee, come la mistica zucca dell’antica letteratura fiabesca, riuscirà a prendere forma prima dell’arrivo della mezzanotte.