La serie di foto è di quelle che avrebbero potuto fare la storia, se soltanto fosse stata sottoposta a una corretta interpretazione. O almeno questo affermano i credenti delle Verità Nascoste, il tesoro dietro i paraventi che i governi occultano, intendendo preservare l’una o l’altra misteriosa cospirazione internazionale. La NASA pubblicò dunque, si dice “per errore” le immagini nel 1998, a seguito dell’88° missione dello Space Shuttle, nonché prima per portare a destinazione componenti della Stazione Spaziale Internazionale. Trattandosi d’inquadrature del profilo della Terra, da quel punto di vista privilegiato, sopra cui si staglia un distante oggetto scuro con appuntite protrusioni, che fluttua minacciosamente lasciando intendere funzioni e una natura del tutto ignote. Che in molti tralasciarono, così come volevasi da chi di dovere. Ma all’indirizzo di cui alcune persone, i pochi eletti fuori dalle moltitudini lanose, esclamarono entusiasti: “Eureka! Lo sapevo. Finalmente ti ho trovato, my Black Knight.”

Quando si considera la conoscenza di cui disponiamo in materia di questioni extraterrestri, intese come tracce di possibili creature provenienti da molto lontano, è impossibile evitare d’imbattersi in una vasta quantità di congetture, ipotesi, mezze verità o semplici prodotti di una fervida immaginazione collettiva. “Se costui l’ha detto, ciò deve per forza essere vero” rappresenta d’altra parte la comune locuzione, ben più spesso utilizzata rispetto alla diametralmente opposta: “È così poco probabile, da mettere in dubbio l’autorevolezza di chi lo sostiene.” Benché i due spunti d’analisi convivano, e talvolta tendano a intrecciarsi nel giudizio storico di personalità di rilievo. Non in tutte le biografie del grande scienziato ed inventore serbo-americano Nikola Tesla, a tal proposito, viene data pari rilevanza alle sue ricorrenti notazioni in merito ai segnali ritmici captati dalla sua potente torre radio costruita a Long Island nel 1901, di cui scrisse a più riprese: “Sono alieni, ci sorvegliano, amano spiarci.” Ma inutile specificare come nei suddetti campi pseudo-scientifici, questa non sia altro che una prova ulteriore del suo evidente genio. Poiché anticipa, ed in un certo senso retroattivamente conferma, l’impressione sempre collegata in certi ambienti ai cosiddetti LDE o Long Delayed Echoes, l’effetto lungamente rimasto privo di spiegazione, per cui determinate trasmissioni radio ad alta frequenza, di tanto in tanto, ritornano al mittente dopo il trascorrere di svariati secondi, come se qualcuno, o qualcosa, si stesse preoccupando di riprenderli e inviarli a distanza. Come studiato e dimostrato famosamente nel 1927 dall’ingegnere civile Jørgen Hals, che per primo avrebbe catalogato simili fenomeni sottilmente inquietanti. Ora potreste giustamente far notare come le due questioni, pur parlando entrambe di segnali “misteriosi” non siano necessariamente collegate l’una all’altra. Il che appare in linea di principio già condivisibile, anche senza passare al contributo successivo alla questione. Proveniente, per l’appunto, da niente meno che l’autore di fantascienza ed ufologo scozzese ante-litteram Duncan Lunan, in un suo articolo del 1973…

satelliti

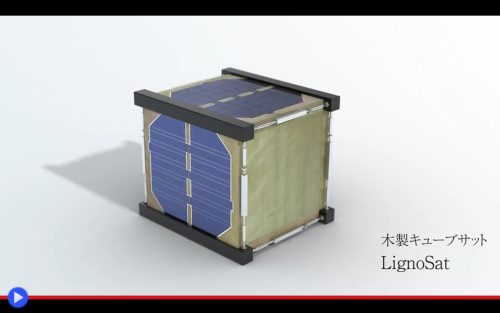

Nuove vie di accesso al cosmo dietro l’orbita del primo cubo in legno spaziale

È un assioma totalmente giapponese, l’interpretazione del gesto artigianale che può raggiungere sostanzialmente la perfezione. Grazie all’esperienza individuale, soprattutto, ma anche le precise soluzioni tramandate lungo il correre delle generazioni, da maestro ad apprendista, come più importante eredità tangibile di antiche ed importanti linee di sangue (o d’adozione). Proprio per questo è soprattutto nel contesto culturale di quell’Arcipelago, che determinati tipi d’oggetti costruiti raggiungono un livello di nobiltà e costo notevolmente del tutto sproporzionati ai loro contesti d’impiego, soprattutto se connessi a loro volta all’operato di altre personalità sapienti: vedi le preziose forbici da giardinaggio, i pennelli da calligrafia, i coltelli da cucina… E forse proprio questo campo delle lame, più di ogni altro, vede l’utilizzo di singole parti o materiali con un’importanza pari o addirittura superiore al risultato finale, sia nelle modalità di presentarsi che nei materiali utilizzati. Il prezioso acciaio bianco del Giappone, più volte ripiegato come quello di Damasco, laddove parimenti celebrato è il tipo di sostanza frutto di foreste usata per la costruzione dell’impugnatura. Idealmente il frutto di alberi del genere honoki, ovvero appartenenti alla specie Magnolia hypoleuca, con stimate capacità di resistere all’usura e la contaminazione da parte di agenti esterni. Anche se nessuno avrebbe mai pensato, prima dell’ultima mezza decade, che potesse egualmente presentarsi come impervio alle problematiche dello SPAZIO esterno.

È il tipo di notizia che riesce a presentarsi, tra l’ennesimo tragico bollettino di guerra ed il ritorno ad epoche politiche che credevamo ormai accantonate, non mancando di strappare almeno l’ombra di un sorriso da chiunque abbia mai scrutato il cielo con un senso di curiosità ed avventura, l’ambizione a poter vivere nell’epoca in cui finalmente, grandi misteri possano essere svelati a beneficio dell’umanità divisa: l’Università di Kyoto, rappresentata dal suo portavoce e professore di discipline sinergiche spaziali, nonché ex-astronauta Takao Doi, annuncia di aver completato il primo lancio nello spazio di un satellite spaziale costruito principalmente in honoki. Non ancora un colossale apparato per le telecomunicazioni, s’intende, bensì un cubo di 10 cm di lato e non più di 2 Kg creato sulla base delle linee guida del progetto CubeSat, così come delineate nel remoto 1999 dal prof. californiano Jordi Puig-Suari, al fine di permettere a studenti o associazioni di spedire i propri esperimenti fino all’ultima frontiera dei nostri giorni spropositati. Un DADO ligneo, nello SPAZIO, dunque. Possibilità infinite…

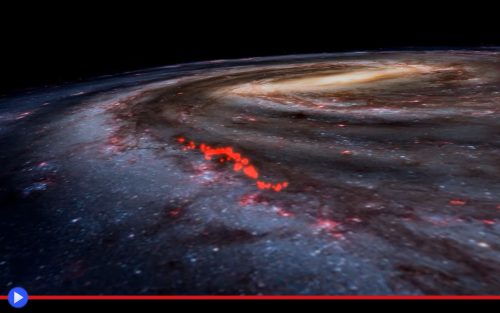

Viaggiando sull’onda di Radcliffe, autostrada galattica del braccio di Orione

L’equilibrio perfetto della rotazione di un fluido può riuscire a generare alcuni dei sistemi maggiormente stabili noti alla scienza umana. L’acqua che circola in una turbina, il sangue all’interno del labirinto venoso, le correnti ventose di un pianeta gassoso. Basta osservare un corpo astrale come Urano o Saturno, in effetti, per comprendere l’elevata occorrenza in natura di cerchi perfetti, disposti attorno al perimetro visibile di una sfera. Ma è nel preciso momento in cui lo sguardo si sposta verso l’esempio principale di quel tipo d’ambiente all’interno del Sistema Solare, la sfera rossastra del grande Giove, che le cose iniziano a farsi complicate. Poiché sussiste su di esso la macchia spropositata, sufficiente a inglobare tre volte la Terra, che costituisce una tempesta inesauribile da almeno 300 anni. Chi, o cosa, può averla causata? In che modo lo spostamento lineare della materia è stato condotto fuori dal suo binario, generando una tale cospicua, ingombrante irregolarità? Ma soprattutto, se una cosa simile può verificarsi su scala così ampia, fino a che punto l’ordinata massa dell’Universo può dirsi davvero prevedibile, ovvero una danza che risponde a crismi e regolamenti rispondenti alla logica dettata dagli astrofisici dei nostri giorni…

Non poi così lontano, è stato scoperto nel recente 2020, grazie ai dati raccolti nel corso della missione spaziale Gaia, così reinterpretati da un team internazionale composto, tra gli altri, da João Alves, Alyssa A. Goodman, Catherine Zucker. I quali si sono ritrovati ad annunciare tra l’incredulità dei presenti, durante un convegno ad Honolulu dell’inizio di quell’anno, la maniera in cui le nostre immediate vicinanze all’interno della Via Lattea apparissero caratterizzate, all’insaputa di tutti fino a quel particolare punto di svolta, da uno schema spaziale inaspettatamente preciso, battezzato per l’occasione e in onore dell’istituto di appoggio “l’onda di Radcliffe”. Una vera e propria struttura della lunghezza approssimativa di 9.000 anni luce e una larghezza di 400, distante “appena” ulteriori 500 dal nostro piccolo angolo di galassia. Il che suscita nei lettori di fantascienza l’immediata immagine all’inizio della Guida Galattica di Douglas Adams, in cui la collettività umana rischia di essere spazzata via per il vezzo di costruire uno svincolo della grande rete stradale interstellare. Ed è di questo, niente meno, che stiamo parlando: una ininterrotta concatenazione, o filo di perle dislocato in senso sinusoidale, di corpi luminosi alimentati dall’energia atomica, intervallati dalla stessa materia gassosa che permea le loro indistinte corone fiammeggianti. Il che potrebbe in ultima analisi farne, nell’opinione degli studiosi, la potenziale nursery o “forgia” mai osservata fino a questo momento storico, dimostrando ancora una volta l’importanza di mantenere una giusta prospettiva. Coadiuvata da una possente, inarrestabile marea di pixel, all’interno di sistemi tecnologicamente irraggiungibili ai nostri insigni predecessori col telescopio…

L’enorme sentinella cingolata che attende con pazienza il decollo del razzo Artemis

Torri sorgono direttamente dal terreno, monumenti crescono vicino ai margini di agglomerati dislocati sulla forma di un esagono essenziale. Ed una volta giunti al punto di svolta finale, il razzo che permette di condurre una missione verso Alpha Centauri, obiettivo finale della partita, compare sulla sua rampa di lancio al volgere dell’anno 2100, sancendo il concludersi di un viaggio lungo quanto i primi 12 millenni di civilizzazione umana. Nei giochi di strategia, la costruzione delle meraviglie o infrastrutture (molto) significative avviene sempre nel giro di svariati turni, corrispondenti ad anni, lustri, decadi d’intenso lavoro. Ma una volta completata l’opera, si passa istantaneamente da 0 a 100: il risultato appare già fatto e finito nella sua posizione finale. Mentre cosa dire del ponderoso reame fisico, dove ogni spostamento è frutto di copioso sudore della fronte, impegno, olio di gomito ed olio del motore. D’imponenti mezzi da cantiere, come ruspe, montacarichi e gru di sollevamento? Non solo. Quando esiste il caso d’ingombranti grattacieli, che necessitano d’essere assemblati all’interno di strutture artificiali ancor più grandi. E soltanto in seguito a una tale circostanza, trasportati nel luogo in cui dovranno compiere l’impresa per cui hanno avuto l’occasione di essere creati, con notevole dispendio di risorse tecnologiche ed umane. Questo perché le loro piattaforme di partenza, situate lungo quella stretta penisola che viene definita sulle mappe Florida, risultano naturalmente esposte a potenziali fenomeni atmosferici nefasti, quali tempeste ed uragani stagionali. Perciò è obbligatorio concepire la preparazione al culmine di tali circostanze, come uno stato effimero e del tutto transitorio tra la stasi ed il decollo verso le regioni empiree rispetto al pianeta Terra, una via di fuga necessariamente rapida dai tormenti e pericoli di un luogo tanto tormentato ed incerto. Così che venne determinato, fin dal remoto 1964 alle origini del progetto Apollo, che Cape Canaveral dovesse essere dotato del suo personale sistema di trasporto per carichi eccezionali. Ingombri pari a 9.000 tonnellate, per essere più precisi. Un’idea per la quale venne coinvolto l’Ames Research Center, ed in seguito dato l’appalto alla Marion Power Shovel Company, una compagnia specializzata nella costruzione di giganteschi mezzi minerari, affinché ne assemblasse i primi ed unici due esempi direttamente sul terreno del NASA Space Center. Poiché nessuna strada umana, allora come adesso, avrebbe avuto una larghezza e solidità sufficiente da riuscire a contenerli. I Crawler Transporter 1 e 2, ben presto soprannominati Hans e Franz per analogia con i celebri culturisti umoristici del Saturday Night Live, furono quindi concepiti per spostarsi unicamente su altrettanti viali appositamente posti in essere, mediante l’utilizzo di uno strato profondo 2 metri di pietre di fiume dell’Alabama e del Tennessee, appositamente selezionate per la loro resistenza e compattezza strutturale, persino sul terreno cedevole delle pianure floridiane. Ciascuna direzionata verso i siti di lancio 39A e 39B, per una trasferta altamente predeterminata lunga rispettivamente 5,5 e 6,8 Km, completata in genere alla velocità di 1,6 Km all’andata, e circa il doppio sulla strada del ritorno. Non prima, tuttavia, che il veicolo d’esplorazione spaziale situato sulla base della piattaforma sia stato abbassato assieme alla base di lancio nel punto dove potrà finalmente accendere i motori, e comunque rimanendo in attesa che una simile spettacolo abbia avuto inizio, dinnanzi agli occhi attenti di quella parte del mondo interessata all’esito di quanto era stato originariamente promesso…