Rotola, rotola la sfera. Toccala, segui l’istinto. Hai provato a spingere, ma non si è spostata. Dopo tutto, siamo innanzi a 7 tonnellate di calcestruzzo, coadiuvate da un altro paio in acciaiosa struttura interna, grondante ruggine dal vertiginoso ombelico aperto. Eppure, ne sei certo: l’anno scorso era più in alto sul pendio. Ma è davvero lei ad essersi spostata, oppure quel destino si è verificato unicamente a carico di Ogni Altra Cosa Esistente?

È sempre interessante esaminare con lo sguardo una mappa e chiedersi: cosa è tangibile, cosa è immateriale? Un quesito che sostanzialmente corrisponde alla suddivisione che colloca da un lato mari, catene montuose, coste frastagliate… E dall’altro la segmentazione offerta da linee o punti puramente immaginari come i confini nazionali, i paralleli, l’equatore. Ma non è sempre del tutto impenetrabile la divisione tra questi due ambiti e può talvolta suscitare un senso di sorpresa, la subitanea consapevolezza che quanto sembrava creato con approccio arbitrario, fu in effetti la diretta risultanza di una pratica constatazione evidente. Esistono, ad esempio, quattro poli: quelli geografici e magnetici. E per quanto concerne i relativi Circoli, indicativi grosso modo di una zona dove la sopravvivenza umana può essere difficile (Artico) o risultare del tutto impossibile senza mezzi e tecnologie moderne (Antartico) è una mera tentazione la presunta idea che li vedrebbe disegnati dai geografi secondo i termini del proprio ingegno. Potendo vantare, tali anelli, la corrispondenza all’area geografica ove sussiste una precisa condizione: l’esistenza, nella progressione annuale delle rotazione cosmiche, di un solstizio con 24 ore di luce, l’estate. Ed uno con 24 ore di buio, l’inverno. Da qui possibilmente il senso d’avventura o esplorazione che deriva in seguito all’ingresso in tale area, facilmente celebrata grazie all’uso dei moderni ausili tecnologici dotati di sistema di posizionamento geostazionario terrestre. Eppure tanto spesso sembra che una simile esperienza, in qualche modo, dovrebbe essere commemorata dalla foto ricordo di un valido punto di riferimento, possibilmente un cartello, o una targa commemorativa posizionata ad hoc. Questa l’idea implementata lungamente presso l’isola abitata più settentrionale d’Islanda, l’accogliente ma gelida Grímsey, coi suoi moli da pesca, il villaggio di Akureyri abitato da 100 anime, la chiesa protestante ed un piccolo aeroporto, concepito soprattutto a vantaggio dei turisti. Che in larga parte sono spinti da quell’ambizione prototipica: toccare “con mano” (si fa per dire) la linea divisoria che conduce oltre l’estendersi oltre i confini esterni di quello che si tende a definire, per antonomasia, il Polo Nord. Ma un semplice bastone verticale recante palese dicitura non è sempre abbastanza, o almeno così sembrarono pensarla il sindaco e le altre autorità amministrative nel 2013, stanziando un milione di corone, corrispondenti a circa 6.800 euro, per la creazione di un monumento idoneo a evidenziare questo luogo dall’alta, benché impercettibile attrazione latente. Ed è qui che entra in gioco la figura spesso eclettica dell’artista concettuale Kristinn E. Hrafnsson…

pianeti

Il surrealismo metafisico dell’artista che ha invertito il funzionamento dell’orologio

Ci sono molti modi per interrogarsi su cosa sia, effettivamente, il tempo. Il calcolo matematico, la meditazione, l’introspezione dell’ego, la religione. Ma è sorprendente quanto poco possa essere stato impiegato, in quel particolare campo dello scibile, lo strumento dell’ironia. Poiché se un qualcosa sfugge alla portata del cervello umano, ciò non deve necessariamente voler dire che l’assurdo esuli dal campo cognitivo del suo contesto di pertinenza. “Per assurdo” molte valide teorie hanno ricevuto l’attenzione delle moltitudini. “Per assurdo” nascono, crescono ed infine crollano gli Imperi. O tutti quelle valide strutture funzionali, intorno a cui la società si è ritrovata a modellare il ritmo e i metodi della vita contemporanea. E che tiranno più terribile, al conteggio delle attuali alternative, può essere individuato rispetto a ciò che non può essere in alcun modo rallentato o messo da parte, ma soltanto impiegato, investito verso l’infinita moltitudine di alternative, tanto spesso in grado di sembrare Tutte Sbagliate… Perciò ai frettolosi passanti o visitatori del verdeggiante cortile del Centro per le Arti Visuali del MIT di Cambridge, Massachusetts, come già in precedenza presso Central Park a New York, e successivamente in un museo di Hong Kong, la creatrice di sublimi circostanze Alicja Kwade dimostrava sei anni fa un’importante teoria. Il tempo, come ogni altra cosa di cui sia possibile discutere a parole, non è altro che la percezione che noi abbiamo di esso, una complessa architettura dell’etere, in buona parte frutto delle imposizioni della società vigente. Poiché guardate la sua opera pubblica Against the Run, configurata come il tipico orologio stradale, un meccanismo sopra il palo tradizionalmente offerto dalle amministrazioni cittadine o i responsabili delle stazioni all’inizio del secolo scorso. Qui proposto in una versione degna di quell’altra Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui piuttosto che lasciar ruotare le proprie lancette, era l’intero quadrante a farlo, seguendo il ritmo dell’instancabile indicatore dei secondi. Visione… Insolita, e a dire il vero anche un po’ sottilmente inquietante, benché l’apparato continuasse a funzionare in fin dei conti in modo totalmente utilizzabile. Richiedendo al massimo, per una lettura confortevole, l’inclinazione della testa da un lato.

È il tipo di guerriglia artistica che tanto bene si adatta all’arte post-moderna, in cui le condizioni di spontaneità interpretativa costituiscono tanto frequentemente un punto di partenza desiderabile, per tentare d’interpretare in senso universale le intenzioni dell’autore. E che in modo rilevante ritroviamo in più frangenti nelle opere pregresse della Kwade, che includono molteplici versioni, alcune più grandi, altre da installare a muro nelle abitazioni, di quell’opera capace di sollevare più di un reiterato polverone virale online. Giacché il suo fine produttivo, così efficacemente perseguito, è sempre stato quello di stupire e coinvolgere coloro che non hanno la tipica forma mentis di un critico d’arte. Offrendo una via d’accesso semplice, liberamente interpretabile, persino minimalista, ad alcuni dei misteri più complessi e contro-intuitivi che chiariscono la nostra esatta posizione nell’Universo…

Smentita l’ipotesi del mare di magma sotto il suolo della luna incandescente di Giove

Tra i più interessanti misteri del Sistema Solare figura la natura eterogenea delle quattro maggiori lune gioviane, scoperta gradualmente attraverso i secoli a partire dalla loro prima identificazione ad opera di Galileo Galilei. Che li aveva chiamati i satelliti medicei, in onore del proprio mecenate, senza poter ancora entrare nel merito di cosa esattamente fossero, e quale potessero costituire i loro tratti distintivi di riferimento. Generazioni sarebbero trascorse, prima che la rivoluzione astronomica da lui iniziata permettesse di comprendere che Europa era una sfera ricoperta di ghiaccio, Ganimede un vero e proprio pianeta nano con tanto di nucleo ferroso, Callisto il bersaglio martoriato da una pioggia meteoritica incessante ed Io… L’inferno stesso, trasformato in luogo visitabile del nostro piccolo ritaglio di Via Lattea attorno all’astro diurno che dà la vita. Concentrazione d’attività vulcanica senza termini di paragone, con centinaia di eruzioni continuative in ogni singolo minuto della sua roboante sussistenza, come esemplificato dal primo pennacchio rilevato nel 1979 dall’osservatrice astronomica Linda Morabito, del NASA Jet Propulsion Laboratory. La stessa istituzione oggi incaricata di gestire la missione decennale della sonda Juno, che da luglio del 2016 si trova attorno al gigante gassoso che costituisce il più massiccio pianeta che disegna un’orbita nel vicinato. Attrezzata con nove sofisticati strumenti scientifici già responsabili di numerose scoperte di rilievo, sui corpi bersaglio di quel lungo viaggio, tra cui sensori per lo spettro dell’infrarosso e delle microonde. Immaginate dunque la sorpresa del team di scienziati quando l’ultima in ordine di tempo, e forse maggiormente significativa scoperta di quest’anno sarebbe stata supportata dal più “semplice” degli attrezzi a bordo, nient’altro che la telecamera sensibile alla luce visibile, capace d’inviare nuove immagini fotografiche della luna ricoperta di fiamme, furia e laghi di fuoco. Osservando le quali, in base allo studio pubblicato sulla rivista Nature soltanto lo scorso 12 dicembre da R. S. Park, R. A. Jacobson e colleghi si è giunti alla realizzazione che un’assunto perpetrato ormai da lungo tempo andasse dopo tutto confutato. Perché se veramente Io avesse posseduto uno strato magmatico nel proprio sottosuolo, la sua forma sferoidale ne sarebbe risultata ancor più irregolare. In funzione di quelle stesse forze gravitazionali impressionanti, generate dal pianeta paterno e che ogni secondo scagliano nello spazio esterno una quantità stimata di una tonnellata di particelle ionizzate a partire da quella superficie mutevolmente discontinua. Un ulteriore chiarimento, niente meno che fondamentale, per il funzionamento effettivo di un luogo tanto terribile ed inospitale…

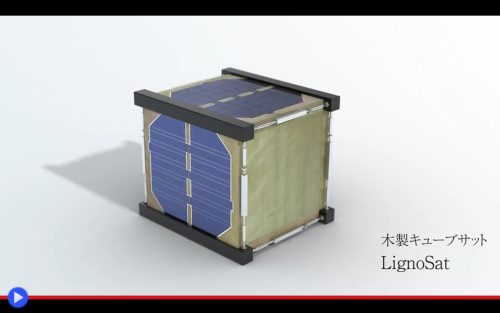

Nuove vie di accesso al cosmo dietro l’orbita del primo cubo in legno spaziale

È un assioma totalmente giapponese, l’interpretazione del gesto artigianale che può raggiungere sostanzialmente la perfezione. Grazie all’esperienza individuale, soprattutto, ma anche le precise soluzioni tramandate lungo il correre delle generazioni, da maestro ad apprendista, come più importante eredità tangibile di antiche ed importanti linee di sangue (o d’adozione). Proprio per questo è soprattutto nel contesto culturale di quell’Arcipelago, che determinati tipi d’oggetti costruiti raggiungono un livello di nobiltà e costo notevolmente del tutto sproporzionati ai loro contesti d’impiego, soprattutto se connessi a loro volta all’operato di altre personalità sapienti: vedi le preziose forbici da giardinaggio, i pennelli da calligrafia, i coltelli da cucina… E forse proprio questo campo delle lame, più di ogni altro, vede l’utilizzo di singole parti o materiali con un’importanza pari o addirittura superiore al risultato finale, sia nelle modalità di presentarsi che nei materiali utilizzati. Il prezioso acciaio bianco del Giappone, più volte ripiegato come quello di Damasco, laddove parimenti celebrato è il tipo di sostanza frutto di foreste usata per la costruzione dell’impugnatura. Idealmente il frutto di alberi del genere honoki, ovvero appartenenti alla specie Magnolia hypoleuca, con stimate capacità di resistere all’usura e la contaminazione da parte di agenti esterni. Anche se nessuno avrebbe mai pensato, prima dell’ultima mezza decade, che potesse egualmente presentarsi come impervio alle problematiche dello SPAZIO esterno.

È il tipo di notizia che riesce a presentarsi, tra l’ennesimo tragico bollettino di guerra ed il ritorno ad epoche politiche che credevamo ormai accantonate, non mancando di strappare almeno l’ombra di un sorriso da chiunque abbia mai scrutato il cielo con un senso di curiosità ed avventura, l’ambizione a poter vivere nell’epoca in cui finalmente, grandi misteri possano essere svelati a beneficio dell’umanità divisa: l’Università di Kyoto, rappresentata dal suo portavoce e professore di discipline sinergiche spaziali, nonché ex-astronauta Takao Doi, annuncia di aver completato il primo lancio nello spazio di un satellite spaziale costruito principalmente in honoki. Non ancora un colossale apparato per le telecomunicazioni, s’intende, bensì un cubo di 10 cm di lato e non più di 2 Kg creato sulla base delle linee guida del progetto CubeSat, così come delineate nel remoto 1999 dal prof. californiano Jordi Puig-Suari, al fine di permettere a studenti o associazioni di spedire i propri esperimenti fino all’ultima frontiera dei nostri giorni spropositati. Un DADO ligneo, nello SPAZIO, dunque. Possibilità infinite…