Paradigmatica è la presa di coscienza in merito al fattore più importante per chi tenta di catalogare le vigenti differenze tra comunità geneticamente distinte: il fatto che non possa esistere, per quanto sembri ragionevole pensarlo, una corrispondenza tra il “successo” di una particolare etnia e l’estensione del suo territorio. Poiché troppo complessa è la potente convergenza di fattori che giungono a costituire il pretesto necessario all’espansione di un gruppo sociale, incluse le individuali aspirazioni dei suoi multiformi, del tutto imprevedibili componenti. Esse stesse, in quanto parti di un puzzle fondamentale, fortemente variabili all’interno di un singolo gruppo sociale. Basti prendere, ad esempio, una terra emersa dai confini chiaramente definiti eppure un territorio ricoperto da una fitta giungla, rilievi insuperabili, strade impercorribili. Guarda la mappa: siamo in Sulawesi, Indonesia. Ed è del tutto naturale, persino prevedibile, che ad ogni dozzina di chilometri tradizionalmente aperti in mezzo alla vegetazione grazie all’uso del machete, un diverso villaggio compaia caratterizzato dalle proprie usanze totalmente scevre di un contesto trasversale nei confronti dei vicini storici o latenti. Buki, Makassaresi, Mandar, Toraja… Ciascun gruppo dedito alla propria religione, sia questa sciamanica o monoteista. Ciascuno condizionato dalle proprie more o tabù, talvolta totalmente contrastanti. Ciò che l’ipotetico esploratore di un tempo non avrebbe certo avuto modo di aspettarsi, così come il turista dei giorni moderni a bordo della sua automobile lasciata nel parcheggio adiacente alla piccola comunità sull’isola vicina di Buton, Kaimbulawa, sarebbe stato di trovarsi all’improvviso innanzi ad individui che, fatta eccezione per la tonalità della pelle, il colore dei capelli, l’idioma parlato, il modo di porsi, i lineamenti del volto, usi, costumi ed abiti… Avrebbero potuto provenire da un ambito paleartico europeo come la Scandinavia e l’Islanda. Ovvero in base a quel tratto somatico che siamo soliti chiamare, a torto o a ragione, lo specchio dell’anima. Nient’altro che il colore dell’iride all’interno dell’orbita oculare così (relativamente) poco significativo in termini evolutivi, quanto lungamente sfruttato nella scienza della genetica per giungere a fondamentali conclusioni sul tema di una particolare discendenza. Traferendoci dal vago allo specifico, immaginate a questo punto l’immediato senso di soddisfazione ed entusiasmo immediatamente sperimentati nel settembre del 2020 dal geologo con l’hobby della fotografia Korchnoi Pasaribu (alias su Instagram: geo.rock888) al concludersi di un lungo viaggio e l’attesa realizzazione del suo vertiginoso obiettivo. Aver trovato un valido biglietto, non soltanto verso la celebrità o mostrare al mondo qualche cosa di stupefacente, ma anche e soprattutto l’occasione di massimizzare l’efficacia di un messaggio ecologista, fino a quel momento emerso solamente per gli osservatori attenti del suo pregresso lavoro…

genetica

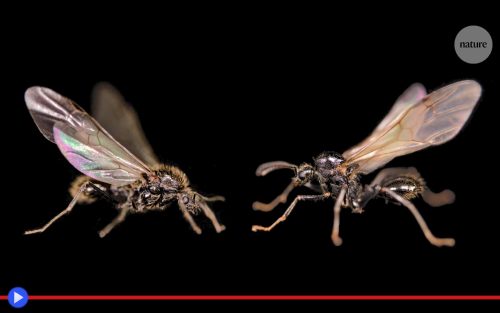

La singolarità genetica della formica che incorpora due specie nella sua discendenza

C’è solo un’altra specie di esseri, su questo pianeta, che vive quotidianamente il nostro stesso stato di conflitto, completo e totalizzante, nei confronti dell’ambiente che si trova attorno. La tremenda manifestazione del destino percepito come unica possibile soluzione situazionale: replicare la propria esistenza, fino a sovrascrivere ogni possibile alternativa biologica esistente. Così controllando l’assoluta ecologia di un sito naturale, fino ad asservirla totalmente in uno stato d’esistenza alternativo in cui possa realizzarsi il predominio assoluto. Ed è così poco tollerante, l’indole della formica, nei confronti di ostacoli posizionati sul proprio cammino che in alcun modo riesce a tollerare la condivisione con creature disallineate, persino quando appartenenti alla sua stessa stirpe quanto meno parzialmente, essendo figlie di un diverso ramo del grande albero biologico del pianeta Terra. Immaginate dunque la sorpresa del gruppo di studiosi dell’Università di Montpellier, tra cui Y. Juvé ed il portavoce videografico Jonathan Romiguier, impegnati da qualche tempo nell’osservazione delle popolazioni attestata in Sicilia della formica di origini spagnole Messor ibericus, quando all’interno delle tane rilevanti cominciarono a scorgere la cospicua presenza di maschi, poi statisticamente quantificati ad un totale di circa il 56% del totale, privi della caratteristica pilosità capace di caratterizzare questa ben conosciuta varietà d’insetti eusociali. Il che avrebbe successivamente portato all’identificazione dell’imenottero “intruso” come una moltitudine coesistente di rappresentanti della specie non necessariamente contigua delle Messor structor, un altro tipo di formiche raccoglitrici originarie della penisola Iberica, i Balcani e l’Italia. Il che avrebbe avviato un frenetico quanto infruttuoso tentativo di ricerca, negli immediati dintorni, di un formicaio appartenente a tale genìa. Giacché questo tipo di commensalismo, in particolare nel genere Messor, è attestato condizioni specifiche entro le quali gli imenotteri si riservano un certo grado di tolleranza nei confronti della controparte, permettendo l’intrusione ed addirittura la fecondazione da parte di questi ultimi della propria stessa regina, al fine di produrre una diversa casta di lavoratrici o schiave interspecie, maggiormente efficienti nello svolgimento dei compiti che gli verranno in seguito assegnati dal formicaio. Ciò mentre le figlie della propria stessa stirpe, allo stesso tempo, potessero risultare principalmente femmine, massimizzando in tale modo la disponibilità di regine future. Attribuzione circostanziale dell’anomalia che nel presente caso, nonostante la sicura ricerca degli studiosi, non sarebbe andato incontro alla soddisfazione sperata. Lasciando emergere in maniera graduale, nonché inesorabile, l’incredibile sospetto titolare…

Ricreato tramite l’ingegneria genetica l’estinto canide del Pleistocene. Era il caso?

Sul finire di quello che potremmo definire il primo capitolo della serie fantasy de “Il Trono di Spade”, i giovani principi e principesse di una nobile casata ricevono dal padre il permesso di allevare un’intera cucciolata rimasta orfano, di quello che costituisce l’animale raffigurato sul proprio stesso blasone. In una sostanziale perversione dell’ideale narrativo disneyano o fiabesco, tanto rappresentativa della poetica dell’esperto narratore George Martin, l’evento diviene profetico in tutte le maniere peggiori immaginabili, nella carrellata di eventi che costituiranno soltanto l’inizio di un tragico racconto. Oggi, con una copertina riservata sul Times, la facoltosa compagnia texana Colossal che opera nel settore della manipolazione genetica, già famosa per i “topi dal mantello lanoso” del mese scorso, afferma di aver riportato in vita quegli stessi animali, che nell’adattamento italiano venivano chiamati “meta-lupi”. Le conseguenze a breve o medio termine, tutto considerato, potrebbero anche non superare in ottimismo quelle del popolare romanzo.

Ma prima di tutto che cos’è, esattamente, un meta-lupo? Niente di fantastico a dire il vero, se vogliamo far ricorso alla terminologia originariamente utilizzata in lingua inglese, dove l’autore utilizzava il termine dire-wolf, corrispondente nella propria lingua alla specie estinta dell’Aenocyon dirus o più semplicemente, enocione. “Quando ancora i mammuth camminavano sulla Terra…” Si è soliti affermare: “Gli Egizi hanno costruito le piramidi.” Ed allo stesso tempo, nei boschi di montagna nord-americani, e l’arida savana sudamericana, creature simili agli odierni canidi lupini cercavano di sopravvivere nutrendosi in grossi branchi dei mega-erbivori come bradipi giganti, uri preistorici, cammelli, mastodonti. Operazione non propriamente semplicissima dal punto di vista logistico, per cui sappiamo che l’evoluzione li aveva dotati di una stazza minima di 60 Kg ed un cranio sovradimensionato, con dentizione particolarmente formidabile e muscoli possenti capaci di correre per un periodo sufficiente a sfiancare qualsiasi preda. Il che li avrebbe resi senza dubbio dei validi candidati per l’addomesticazione, se non fosse stato per l’intercorsa estinzione prima dell’emergere di civiltà organizzate nel proprio territorio di appartenenza, causa il cambiamento dei fattori ecologici nel corso di migliaia di anni, oltre al sopraggiungere di predatori più adattabili e capaci di fargli concorrenza sleale…

Perché la strada per il formicaio di un albero passa per la testa dei suoi soldati

L’utilizzo tattico delle strettoie può servire come linea divisoria tra l’opzione di condanna e un’opportunità di sopravvivere, unite e forti più che mai, all’assalto dell’ennesimo nemico della società Interna. Questo il credo reale e tale il compito affidato ripetutamente da colei che regna presso il centro della collettività indivisa, creando uova a profusione e grazie ad esse, un valido futuro per le suddite create con la sacrosanta programmazione di proteggere lei stessa e il mondo. Ma ci sono molti modi per servire l’idolo vivente: chi raccoglie, chi accudisce, chi cataloga risorse nei serbati luoghi occulti tra la grana più profonda dell’arbusto residenziale. E chi ne chiude, con la propria stessa testa, le rotonde vie d’accesso che non sono certo dei portoni. Bensì piccole botole con porte trappola, dove la trappola in questione, a ben guardare, è il cranio discoidale di una singola, zampettante creatura. Naturalmente non saresti incline a giudicare un pesce dalla sua capacità di correre. O una testuggine di terra per quanto riesce a volare. Laddove nel caso della formica-tartaruga, è del tutto ragionevole associarla al quadro architettonico che include cardini e maniglie, ovvero la varcata soglia che ogni giorno sorpassiamo molte volte, per entrare nelle abitazioni o stanze in cui portiamo a compimento i gesti dell’umana consuetudine civilizzata. Una porta può essere del resto molte cose. Proprio perché al tempo stesso, molte cose possono essere una porta, in una dimostrazione da manuale del metodo difensivo del nido, gergalmente noto nello studio degli artropodi come fragmosi.

Questa è la vicenda, già più volte ripetuta per il fascino che sembra caratterizzarla online, degli imenotteri arboricoli dell’area sub-tropicale del Nuovo Mondo, scientificamente appartenenti al genere Cephalotes. Già da lungo tempo noti per l’imponente dimensione e forma suggestiva dell’esoscheletro corrispondente alla parte frontale, destinato soltanto nel 2016 ad essere effettivamente sottoposto ad uno sguardo più approfondito. Da parte di Scott Powell del Dipartimento di Biologia della GW University di Washington D.C, il primo a notare formalmente il modo in cui le abitazioni comunemente occupate da imenotteri di tale classificazione, ricavate da perforazioni precedentemente opera di scarabei sotto lo scudo vegetale della corteccia, avessero varchi d’ingresso con la dimensione e forma esatta della testa di coloro che avevano il compito di sorvegliarle.

O forse sarebbe più corretto affermare… Il contrario? Grazie a incalcolabili millenni d’evoluzione, realizzando quella prassi che prevede la conservazione delle specie tramite fenotipi ben calibrati sul bisogno di far passare un blocco tondo, in un buco quadrato. O piuttosto come nel caso specifico, impedire al becco di un uccello di riuscire a fare lo stesso…