All’inizio del dicembre 1997 i rappresentanti di un larga parte dei paesi industrializzati al mondo (e non solo) fecero l’ingresso nella grande sala trapezoidale sotto un gigantesco disco illuminato, alludente all’astro del mattino, in cui le letterali dozzine di aste con bandiere nazionali creavano un contrasto interessante con le opere d’arte post-moderniste ed un ambiente che sembrava sollevato a pieno titolo da un film distopico sull’Era Spaziale. Al termine della presentazione concordata, in cui scienziati, climatologi e politicanti recitarono i propri pronunciamenti sullo stato preoccupante del clima terrestre, vennero introdotte le specifiche di un nuovo accordo sul contenimento delle emissioni inquinanti di diossido di carbonio ed altri cinque gas capaci di causare l’effetto serra. Ben presto, in mezzo a boschi, cervi e sopra le acque di un lago splendente quasi a ricordare cosa si stesse cercando di proteggere, la collettività avrebbe votato ed approvato il cosiddetto accordo di Kyoto. Fu l’inizio di qualcosa di grande ma anche, sotto molteplici punti di vista, il principio della fine. Poiché i numeri attribuivano una quantità maggiore di doveri a coloro che contribuivano in più larga parte al problema. Ed in molti di questi luoghi, tra cui soprattutto gli Stati Uniti, ci si dichiarò più volte incapaci di ratificare quella firma, iniziando ben presto a negare l’esistenza prettamente matematica del problema.

Ciò che tutti i partecipanti avrebbero ad ogni modo riportato in patria, da quel saliente incontro, sarebbe stato il punto di vista di tale struttura memorabile, costruita oltre tre decadi prima con il ruolo collaterale ricordare all’uomo il proprio ruolo e posizione nel vasto e continuativo sistema dei processi naturali dell’Universo. Questo l’obiettivo dichiarato dal creatore Sachio Otani e dello stesso movimento architettonico di cui egli era membro, la scuola di pensiero del Metabolismo giapponese collegata soprattutto all’opera di Kenzo Tange. Non cercate, tuttavia, nel Kyoto International Conference Center, il distintivo impiego modulare della capsula o la forma progettuale dell’arcologia ipertrofica per ottimizzare i processi e le dinamiche della vita contemporanea. Laddove un simile complesso, detentore di diversi record nazionali, si sarebbe dimostrato avveniristico piuttosto da un diverso angolo di osservazione dei suoi dominanti elementi. La capacità di coniugare l’antico e il moderno. L’assoluta impostazione visionaria di talune soluzioni strutturali, coadiuvate da un gusto estremamente personale e profetico da molti punti di vista degni di nota. Per come ci appaiono coerentemente al giorno d’oggi, attraverso la lente di un certo tipo di design fantastico e le scenografie dei film di fantascienza, in larga parte ispirate alla corrente molto più internazionale del Brutalismo. Di béton brut (cemento grezzo e privo di ornamenti) il Kyoto ICC effettivamente ne usa parecchio. Ma è nella grazia e simmetria delle sue forme fondamentali, che trova una sua strada parallela ed intrigante verso l’estetica sublime del wabi-sabi, pilastro filosofico della nazione…

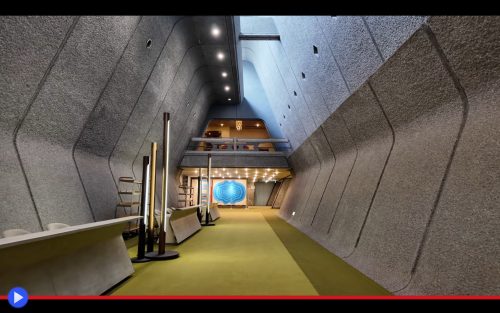

Costruito dunque sulle rive del lago Takaragaike, poco fuori dal distretto cittadino di Sakyō-ku nella capitale dove un tempo risiedeva l’Imperatore, l’ICC nacque a seguito del primo concorso per un appalto pubblico di questa rilevanza in Giappone, che vide la partecipazione di ben 195 firme di fama internazionale. Finalizzato a determinare la migliore proposta possibile per uno spazio strategicamente collegato, mediante aeroporto, rete ferroviaria e strade di scorrimento, per poter condurre eventi e conferenze d’importanza epocale. Non è dunque facile, a posteriori, comprendere quali aspetti in modo particolare del progetto di Otani riuscirono a colpire la giuria, sebbene sia possibile creare delle ipotesi sulla base dei principali tratti di distinzione dell’edificio. In primo luogo quelle pareti spioventi dalla superficie orizzontale dei tetti, concepite in modo tale da evocare le residenze tradizionali in stile gassho-zukuri, capanne con il tetto in paglia inclinato tra i 45 e 60 gradi, onde sopportare le frequenti piogge e nevicate che persistono in determinate regioni del paese. Una scelta in verità coerente con l’intenzione principale di ridurre l’impronta paesaggistica dell’edificio, posizionato in modo tale da stagliarsi contro il profilo altamente spettacolare del monte Hiei. Altro fattore di rilievo, i cornicioni sporgenti nello stile tipico degli antichi templi in legno, buddhisti e shintoisti, che si trovano entro i confini dell’antica Kyoto, effettivamente funzionali nel fornire ai loro utilizzatori uno spazio ventilato ma protetto dagli elementi, nelle calde ed umide estati giapponesi. Un’estetica che prosegue nei giardini formalmente delineati circostanti all’edificio principale, in cui compenetrano le acque del lago stesso, ammansite all’interno di vasche e fontane. Ma è una volta che si fa l’ingresso nei grandi volumi sostenuti da vistose colonne di cemento a forma di V che costituiscono le sale di rappresentanza del Centro, che s’inizia a percepire di essere stati trasferiti su un altro pianeta: con corridoi sovradimensionati che conducono a spettacolari balconate interne, sui diversi livelli creati per permettere ai visitatori di radunarsi, conversare e dirigersi verso gli spazi assembleari principali, con capienza rispettiva di 1.500 persone e 2.000. Con la seconda, più famosa, rimasta celebre per l’appunto alla firma del protocollo di Kyoto. Il tutto circondati da speciali soluzioni estetiche, grazie alla partecipazione di figure di spicco dell’epoca come il progettista di mobili Isamu Kenmochi, uno dei padri del modernismo giapponese, e lo stesso fratello artista dell’architetto, lo scultore Fumio Otani, che aveva ricevuto un budget pari all’1% dell’intero costo di costruzione del complesso per condurre la creazione del più vasto numero possibile di opere d’arte realizzate ad-hoc.

Mantenuto in condizioni molto migliori del tipico edificio brutalista, nonostante gli ormai oltre 60 anni di età, l’ICC costituisce ad oggi un importante sito di riferimento per questioni d’interesse globale, come conferenze sull’ecologia, il disarmo, i beni culturali, la ricerca medica. Ma anche, in pieno stile giapponese, eventi di natura maggiormente specifica collegata ai pregressi questo paese dalla lunghissima storia, come la cerimonia commemorativa del 2008 per i mille anni dalla creazione del primo romanzo al mondo, il Genji Monogatari. Unico problema di difficile gestione in termini di conservazione, lo stato delle foreste di cipressi ed altri alberi che circondano le svettanti mura del complesso. Ormai in uno stato meno che ideale rispetto all’epoca del Protocollo, causa la crescita sregolata dell’amata e ferocemente erbivora popolazione dei celebri cervi di Kyoto e Nara, protetti fin dai tempi remoti da un inflessibile decreto imperiale.

Giacché condividere con la natura determinati spazi in regime di convivenza, è cosa nota, non può sempre risultare egualmente semplice. Il che non significa che una civiltà responsabile, come vorrebbe presentarsi quella dell’odierno globalismo strutturato, possa permettersi d rinunciare a provarci. Un punto di vista importante per il movimento architettonico metabolista, che dichiarava di voler postulare la società umana come un processo di sviluppo cosmico “dall’atomo alla nebulosa”. Curandosi che tale prospettiva del frattale matematico non venisse trasformata, per irresponsabili esigenze di guadagno, in un’opinione.