Nell’intrinseco funzionamento di una mappa, è sottintesa la corrispondenza il più possibile diretta tra il disegno grafico e l’apprezzabile realtà che aspetta gli automobilisti. Così che un tratto longitudinale indica una pratica autostrada, quello curvilineo è il tipico percorso regionale tra colline disparate, laddove l’ascesa in cima a un picco viene presagita normalmente dal ripetersi di quell’alfabetica e altrettanto familiare effige, riassumibile nell’impressione tortuosa dell’ultima lettera Z…Z…Z. Poiché sussistono dei limiti oggettivi, nella preferibile pendenza verticale dei tragitti veicolari, derivanti dalle pratiche limitazioni di motore, freni ed il sempre fondamentale peso a pieno carico di eventuali autocarri ed altri mezzi destinati a fare l’utilizzo presumibilmente quotidiano del passaggio in questione. Chiunque avesse l’intenzione, d’altra parte, d’inoltrarsi sopra quattro ruote nella municipalità di Minzhu, contea di Wuxi, regione maggiore di Chongqing, potrebbe trovarsi al pratico cospetto di un’inaspettata anomalia. Allorché quello che appariva sulle proprie carte digitali come una sorta di rettangolo, poco più che un sovrapporsi di linee troppo vicine onde evitare una parziale compenetrazione, giungerà a trasformarsi nei fatti in un tragitto di esattamente 453 metri lineari; la perfetta manifestazione, dal fondo verso la cima, di un sentiero concentrato dal bisogno effettivo e architettonico che ha dato vita alla sua stessa esistenza: quello di ascendere (o discendere) in corrispondenza di un luogo distante ed altrettanto avito. La surreale residenza che nei mistici scenari dei dipinti compariva, tanto spesso, come basamento degli ornati templi o leggendarie residenze dei saggi immortali taoisti. Procedi nel percorrere quell’iter temporale, d’altra parte, che conduce dall’epoca del mito alla normalità presente, per trovare un’effettiva comunità negli alti luoghi, di 137 residenti il cui accesso ad ospedali, scuole ed eventuali fonti di approvvigionamento passava per il tramite d’irti passaggi pedonali, nei fatti del tutto simili ad un’escursione ricercata dagli esperti praticanti dell’alpinismo situazionale. Ma se c’è una cosa che le vigenti politiche dello stato cinese tendono ad anteporre alla conservazione senza scopi dell’erario, è la costruzione di vertiginose e affascinanti soluzioni infrastrutturali. Così frequentemente motivate dal bisogno, fortemente percepito, d’includere comunità rurali nelle vaste istituzioni amministrative di quello che era stato, precedentemente, il Celeste Impero. Quale miglior modo, conseguentemente, d’investire 4 milioni di yuan nel 2012, poi seguìti da ulteriori 2 nel 2019 (per un totale corrispondente a circa 700.000 euro) al fine d’implementare la più fantasiosa soluzione veicolare immaginabile, un quasi letterale scivolo di cemento ricoperto d’asfalto in 18 tornanti distanziati dallo spazio di pochi metri ciascuno, forse l’unica soluzione disponibile onde condurre al pratico coronamento il complicato obiettivo di partenza. Incrementare le distanze (orizzontali) comprimendole all’interno di un’altezza verticalmente distribuita. Come l’interno di un imbuto ingigantito fino a proporzioni paesaggistiche, pesante al fine di occupare uno spazio preciso…

curve

Disegni arcani e lamine sottili come parametri del costruttore di esigui universi

Non tutte le uova vengono deposte, da uccelli, squali o scaltri ornitorinchi poco fuori i fiumi dove cercano costantemente dei segnali labili di prede da fagocitare con il proprio becco. Pochi giorni fa, presso Mountain View, California, il campus del tentacolare Google si è svegliato alla presenza di un nuovo, impressionante orpello. Potenzialmente iscrivibile nella forma di una sfera, perforato in modo da lasciar passare il vento. Alto una decina di metri, ed in realtà composto dall’esperta mano dell’uomo dalla congiunzione di 6.441 pezzi, uniti assieme tramite l’impiego di 217.847 rivetti. Eppur leggiadro come un velo, fino al punto d’esser quasi “trasparente” visto l’utilizzo pressoché esclusivo di lamine d’alluminio attentamente formate, non più spesse di 3 mm. E sia chiaro che con il riferimento alla specie umana, non intendo che siamo dinnanzi all’opera comune di coloro che riempiono e soverchiano gli spazi del consorzio contemporaneo, così come il macrogamete appartiene ai metazoi. Trovandoci al cospetto del lavoro di una figura professionale alquanto singolare, di architetto che ha saputo percorrere la via dell’arte moderna, tramite l’impiego di una tecnica di sua particolare concezione. Il nido appartiene all’aquila in effetti, come il calcolo parametrico è appannaggio di Marc Fornes, alias THEVERYMANY, perché “Comprendere la natura significa scorporarla nei suoi plurimi elementi. Ed assieme alla squadra dei propri affiatati collaboratori, ricostruirla in termini utili a posizionarla sopra il piedistallo delle cognizioni sensoriale occorse.”

Perdersi è piuttosto semplice, a questo punto, nelle forme sovrapposte e interconnesse di un’opera come l’ultima Orb (Sfera) ma anche le innumerevoli creazioni precedenti, di un artista eccezionalmente prolifico anche grazie agli specifici vantaggi concessi dal suo modus operandi. Famosamente esposto in una conferenza per l’associazione TED, in cui profonde elucubrazioni tecnologiche offrivano il tipo di quadro generalmente avulso alla cognizione tradizionale della creatività: non-disegno, non-progetto, non-brainstorming o altro metodo stereotipicamente connesso ai processi di chi vuol far conoscere il prezioso contenuto della sua mente. Bensì l’applicazione di programmi (presumibilmente) proprietari all’interno dello spettro computerizzato, per portare alle più spettacolari conseguenze quel concetto che egli stesso definisce la “doppia curvatura”, potenziamento frattale della cognizione di un arco. Reiterato in molteplici ed interconnesse configurazioni, fino alla creazione di un risultato finale che sia al tempo stesso attraente ed il massimo della funzionalità strutturale. Un prototipo, letteralmente, di quello che potrebbe anche rappresentare l’indomani degli spazi abitativi. Sebbene Fornes abbia più volte affermato di non voler essere considerato il tipo di architetto che lavora su elementi vaporosi ed aleatori. Quanto piuttosto il produttore di un discorso tecnico di per se stesso finito ed utile a se stesso. La creazione di una mente fervida, alle prese con strumenti eccezionali di sua pratica ed innovativa produzione. L’ultimo anello iterativo, in altri termini, di un possibile progresso autogestito in cui si torna entro i confini di una mente scevra da interessi o contaminazioni esterne…

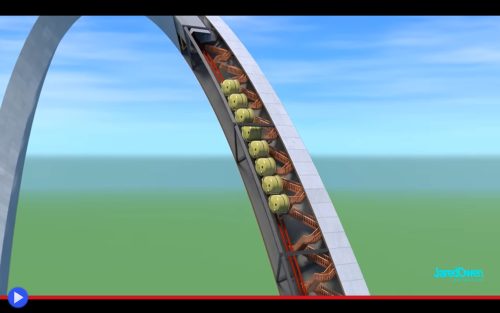

Il bruco di veicoli che ascende l’arco catenario del parco nazionale a St. Louis

Periodicamente capace di svettare sugli spazi latenti della consapevolezza collettiva, il Gateway Arch di Saint Louis torna di tanto in tanto al centro delle cronache statunitensi, quasi sempre per la stessa identica ragione. Capitò per la prima volta nel 1970, quindi nel 2007, 2008, 2011 e di nuovo all’inizio della scorsa settimana di agosto del 2024, benché non ne sia stata ancora accertata la ragione: un gruppo di turisti sale con la massima tranquillità nel gruppo di capsule integrate, che potremmo definire la versione terrestre dell’astronave russa Soyuz. Quindi dopo una manciata di sferraglianti minuti, mentre tutti assieme risalivano il grande tubo metallico triangolare, avvertono una vibrazione, un contraccolpo, l’assoluta e imprescindibile immobilità. Panico? Terrore? Dipende dal carattere delle persone. Ciò che è certo è che una volta fermi a mezza altezza tra gli zero e 192 metri del remoto culmine, di una struttura larga esattamente 192 metri, tutto ciò che si può ben sperare è che il problema sia rapidamente risolvibile o i soccorsi giungano presto sul posto. Armati di corde, imbracature ed altri utili implementi, affinché le fino a 40 persone, possibilmente chiuse in una delle zampe del metallico mastodonte (80 in entrambe) possano essere laboriosamente trasferite all’adiacente scala di emergenza. Per tornare, con sonori versi di sollievo, a toccare la beneamata terra del Missouri con la suola delle proprie scarpe.

Al che sorgono spontaneamente due domande. La prima relativa a come, ancora oggi, possa succedere qualcosa di simile. Mentre la seconda, avendo come origine l’umano senso di sorpresa di persone meno consapevoli, può essere riassunta nella locuzione: “Ah, davvero! Non sapevo che corressero dei treni, all’interno del corpo cavo dell’altissimo arco della città di St. Louis…” Quell’elevato e indubbiamente iconico, svettante monumento, progettato inizialmente nel 1947 dall’architetto finlandese-americano Eero Saarinen, come proposta per il gran concorso destinato a scegliere un potente memoriale cittadino, dedicato al Popolo Americano, la colonizzazione della Costa Occidentale, Thomas Jefferson e i diritti degli afro-americani, più volte tutelati nel Vecchio Tribunale sito sulla stessa riva del fiume Mississippi. Un’iniziativa progettata inizialmente da Luther Ely Smith, avvocato e grande promotore d’iniziative cittadine nel primo terzo di secolo, benché fino a decadi dopo non fosse ancora chiara l’effettiva forma di una simile struttura, destinata a rivitalizzare l’intera immagine dell’antico porto fluviale, in quello che era già stato qualificato nel 1935 e per ragioni di budget come il più piccolo, innegabilmente atipico tra tutti i parchi nazionali statunitensi. Ma neppure lui avrebbe potuto immaginare la maniera in cui letterali migliaia di persone ogni giorno avrebbero potuto osservarlo, in tutta comodità, dai remoti confini dell’azzurra volta celeste…

V diretta per l’Inferno, oltre la curva più pericolosa di Singapore

Un’ultima corsa, soltanto un’ultima prima di staccare per la notte come sarebbe stato consono per qualsiasi comune tassista della Città Giardino. E che giardino, davvero! Alberi pendevano a lato della vecchia carreggiata, nascondendo dalla luce della Luna il nastro grigio dell’asfalto appesantito dai suoi segreti. E ricordi… Ma chi l’avrebbe mai detto? Adesso una figura in abito bianco alzava il suo braccio ai margini dell’area illuminata da un lampione. E lui che facendo seguito al suo dovere professionale, nonostante ogni briciola d’istinto lo spingesse a fare l’opposto, si fermava pronto a caricare il misterioso passeggero. Una donna, in effetti, dai lunghi capelli sciolti e neri, che incorniciavano un volto dai tratti stranamente indistinti. Una voce acuta dai risvolti freddi pronunciò dunque in chiare sillabe: “Base di Seletar, per favore.” Una corsa relativamente lunga, avrebbe tardato. Ma il rifiuto a questo punto non era più un’opzione. “Yes, ma’am” rispose l’uomo al volante in un’inglese delle circostanze, staccandosi con fare cauto dalla banchina. La Strada era deserta, ancor più che durante una normale giornata di primavera. Ma ogni persona nel suo campo presto o tardi tendeva ad apprendere come non si potesse mai essere troppo attenti agli imprevisti, soprattutto lungo un tratto di percorso da una quantità simile di curve e svolte cieche. Un paio di tentativi fallimentari di fare conversazione non riuscirono assolutamente a sdrammatizzare. Finché giunto in un particolare, saliente punto del tragitto, non cominciò gradualmente a rallentare. Tutti, a Singapore, conoscevano quel tratto di strada e lo stretto angolo acuto definito “Piegatura del Diavolo”, per la quantità d’incidenti che storicamente si erano verificati prima del successivo rettilineo. Il punto forse più spettacolare, ed indubbiamente maggiormente celebre, dell’intero Gran Premio locale che qui aveva trovato il suo scenario all’apice degli anni Sessanta ed a seguire. “Qui è dove ho perso il mio Han-kyeom. Colui che pur volendo ricambiarmi, preferì inseguire sogni di gloria…” Pronunciò all’improvviso l’improbabile passeggera. “Ah, questo è il posto in cui dovevo essere. La ringrazio, la ringrazio di cuore.” Pronunciò ella con marcato accento coreano. Una notazione tanto imprevista che il tassista rallentò ulteriormente, giungendo quasi a fermarsi. Allora si voltò da una parte per una frazione di secondo, mentre iniziava a ruotare il volante verso destra per restare nella sua corsia. Il che bastò ad accorgersi che la donna era sparita. Al suo posto, figurava la forma tondeggiante di un vecchio pneumatico da competizione.

Old Thomson Road, pronunciate queste parole. Non senza un certo senso di rispetto e se possibile, timore reverenziale. Dopo tutto questo luogo liminale, scarsamente trafficato al giorno d’oggi causa l’implementazione di nuovi tratti di strade moderne a doppia corsia, figura pressoché continuamente negli elenchi dei siti maggiormente stregati dell’intera isola e città stato, secondo il sistema leggendario del mondo degli hantu, gli spiriti dei morti di provenienza malese. A causa della sua storia sportiva relativamente breve, eppure carica di risvolti tragici e sconvolgenti…