Variabile attraverso gli anni, per non parlare delle decadi, è l’ideale di cosa sia “bello”, “attraente” o semplicemente “strano”. Benché esistano determinate realizzazioni tecnologiche, sufficientemente dotate per quanto concerne uno di questi tre canoni, da risultare significative in qualsiasi epoca si voglia dare un voto alle realizzazioni dei tempi passati. Sto parlando in questo senso di automobili, il mezzo di trasporto personale per eccellenza, capace di adattarsi ai gusti di popoli e persone ma anche di trascendere il momento in cui vennero fatte scaturire dalla fabbrica di provenienza. Oppure mere, singole officine; poiché non è in alcun modo scontato che i modelli maggiormente memorabili debbano per forza essere prodotti in serie. Quando l’esperienza insegna, in ogni campo, come l’immaginazione o il gusto estetico di un singolo possa creare spesse volte cose memorabili. Come l’ignoto progettista al soldo della McQuay-Norris, azienda di St. Louis (MO) specializzata in parti di ricambio per motori anteguerra, che nel 1934 offrì ai suoi capi l’opportunità di farsi riconoscere mediante il più attraente tipo di pubblicità semovente: un’automobile che aveva forse delle ispirazioni pregresse, appartenendo ad un filone di comprovata efficienza, ma che la stragrande parte della popolazione non aveva mai visto. Il cui nome fu un diretto e descrittivo Streamliner, l’aggettivo in lingua inglese che potremmo tradurre con “aerodinamico” qui perfetto al fine d’identificare il punto principale di una simile carrozzeria, creata per ridurre la resistenza di quel fluido gassoso, che come fin troppo bene sappiamo costituisce l’ottima atmosfera terrestre. Ecco dunque l’idea, presentata al pubblico attraverso una nuova campagna sui principali quotidiani dell’epoca, di mandare in giro una serie di sei rappresentanti per il paese, il cui semplice passaggio potesse far voltare la testa e focalizzare l’attenzione di chicchessia. Il primo pensiero con l’esperienza degli anni intercorsi va alla celebre Wienermobile a forma di wurstel (vedi articolo) della Oscar Mayer, che ancora oggi costituisce uno dei principali marchi di fabbrica dell’azienda produttrice di alimenti confezionati. Ma la vettura McQuay-Norris, con il suo tenore prettamente sperimentale, costituiva ben più che un semplice punto per focalizzare l’attenzione di grandi e piccini. Incorporando nel suo abitacolo, la cui spaziosa plancia ricordava un tavolo da pranzo, un’impressionante serie di indicatori e strumenti scientifici, capaci d’indicare tra le altre cose il flusso del carburante e dell’olio, la pressione dell’acqua, la temperatura dei gas di scarico, la compressione dell’aria ed in modo particolarmente rilevante per gli affari della compagnia, l’eventuale perdita di gas di combustione dai cilindri dell’olio anche per vetture terze, mediante l’uso di un sofisticato quanto misterioso apparato sul sedile del passeggero. Affinché il giovane ingegnere impiegato come rappresentante, in visita presso il cliente di turno, potesse incoraggiarlo ad acquistare le guarnizioni, i pistoni, i cuscinetti a sfera o altri ricambi facenti parte del suo ricco campionario. Un’idea di business dalla chiara praticità funzionale…

missouri

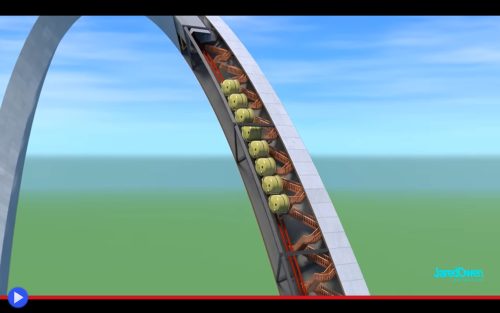

Il bruco di veicoli che ascende l’arco catenario del parco nazionale a St. Louis

Periodicamente capace di svettare sugli spazi latenti della consapevolezza collettiva, il Gateway Arch di Saint Louis torna di tanto in tanto al centro delle cronache statunitensi, quasi sempre per la stessa identica ragione. Capitò per la prima volta nel 1970, quindi nel 2007, 2008, 2011 e di nuovo all’inizio della scorsa settimana di agosto del 2024, benché non ne sia stata ancora accertata la ragione: un gruppo di turisti sale con la massima tranquillità nel gruppo di capsule integrate, che potremmo definire la versione terrestre dell’astronave russa Soyuz. Quindi dopo una manciata di sferraglianti minuti, mentre tutti assieme risalivano il grande tubo metallico triangolare, avvertono una vibrazione, un contraccolpo, l’assoluta e imprescindibile immobilità. Panico? Terrore? Dipende dal carattere delle persone. Ciò che è certo è che una volta fermi a mezza altezza tra gli zero e 192 metri del remoto culmine, di una struttura larga esattamente 192 metri, tutto ciò che si può ben sperare è che il problema sia rapidamente risolvibile o i soccorsi giungano presto sul posto. Armati di corde, imbracature ed altri utili implementi, affinché le fino a 40 persone, possibilmente chiuse in una delle zampe del metallico mastodonte (80 in entrambe) possano essere laboriosamente trasferite all’adiacente scala di emergenza. Per tornare, con sonori versi di sollievo, a toccare la beneamata terra del Missouri con la suola delle proprie scarpe.

Al che sorgono spontaneamente due domande. La prima relativa a come, ancora oggi, possa succedere qualcosa di simile. Mentre la seconda, avendo come origine l’umano senso di sorpresa di persone meno consapevoli, può essere riassunta nella locuzione: “Ah, davvero! Non sapevo che corressero dei treni, all’interno del corpo cavo dell’altissimo arco della città di St. Louis…” Quell’elevato e indubbiamente iconico, svettante monumento, progettato inizialmente nel 1947 dall’architetto finlandese-americano Eero Saarinen, come proposta per il gran concorso destinato a scegliere un potente memoriale cittadino, dedicato al Popolo Americano, la colonizzazione della Costa Occidentale, Thomas Jefferson e i diritti degli afro-americani, più volte tutelati nel Vecchio Tribunale sito sulla stessa riva del fiume Mississippi. Un’iniziativa progettata inizialmente da Luther Ely Smith, avvocato e grande promotore d’iniziative cittadine nel primo terzo di secolo, benché fino a decadi dopo non fosse ancora chiara l’effettiva forma di una simile struttura, destinata a rivitalizzare l’intera immagine dell’antico porto fluviale, in quello che era già stato qualificato nel 1935 e per ragioni di budget come il più piccolo, innegabilmente atipico tra tutti i parchi nazionali statunitensi. Ma neppure lui avrebbe potuto immaginare la maniera in cui letterali migliaia di persone ogni giorno avrebbero potuto osservarlo, in tutta comodità, dai remoti confini dell’azzurra volta celeste…

Un altro monito dall’uomo che si è attribuito l’ardua missione d’ispezionare i guard rail

Soltanto un padre preoccupato, il suo telefono con videocamera, un canale YouTube da 58.800 iscritti. Tanti, tantissimi eppure mai davvero abbastanza. L’argomento del video di oggi: una di quelle cose che letteralmente ci circondano, pur trovandosi frequentemente oltre i margini della nostra coscienza. Ma guai, a farci finalmente caso. Poiché quanti tra gli onnipresenti corrugati metallici ai margini delle strade, spesso concepiti al fine d’impedire l’invasione di corsie opposte, sono davvero costruiti nella maniera ideale, ovvero completi in ogni loro significativo ed importante dettaglio? Aspetti come la consigliabile presenza di un sistema di ancoraggio al suolo, mediante cavo metallico imbullonato nell’asfalto, pena l’incapacità di mantenersi integri durante il colpo obliquo di un veicolo abbastanza pesante. Evento il quale, come qui ampiamente dimostrato ed anche documentato dall’associazione NCHRP (Programma Nazionale Cooperativo di Ricerca Autostradale) tenderà altrimenti a causare il disfacimento prematuro del dispositivo in questione, trasformandolo nell’equivalenza di un gigantesca lancia penetrante o micidiale katana. E nessuno vorrebbe che ciò potesse tendere a capitare…

Una delle maggiori contraddizioni nel campo della sicurezza stradale è la maniera in cui risulta essere del tutto impossibile progettare soluzioni utili a ridurre il rischio in ogni possibile circostanza, quanto piuttosto metodologie atte a ridurre l’incombenza statistica di gravi conseguenze, mentre si aumentano di contro le probabilità che qualcosa d’inaspettato possa causare l’effetto diametralmente opposto. Questo in parte per la problematica sempre presente dell’errore umano, che può portare a un’utilizzo inappropriato delle pur valide risorse a disposizione: vedi l’esempio degli ultimi imprudenti che ancora oggi, non volendo sopportare il “fastidio” della cintura di sicurezza, la indossano in modo tale da non ancorare la spalla sinistra, aumentando piuttosto che ridurre il rischio di gravi ferimenti agli organi interni. Vi sono tuttavia casistiche, di contro, in cui il guidatore non è incaricato né messo in condizione d’influenzare il proprio destino, semplicemente perché studi approfonditi hanno dimostrato come in particolari tratti di strada, gli apparati di sicurezza devono essere posizionati in un particolare modo tra i molti a disposizione, in base a norme necessariamente flessibili nella speranza di aver previsto il più ampio ventaglio di possibilità future. Eventi in linea di principio prevedibili, come il disgraziato giorno in cui nel 2017 la giovane Hannah Eimers alla guida della Chevrolet Silverado del qui presente padre perse il controllo sull’Interstatale 70 in Missouri, finendo per colpire la parte finale del guard rail correttamente ed appropriatamente installato ai margini di quella strada fatale. Mentre il particolare elemento a forma di T per l’assorbimento di questa tipologia d’impatti, progettato con largo profitto dalla X-Lite, che s’impunta contro il blocco motore dell’automobile. Spingendolo all’interno dell’abitacolo, e sbalzandola fuori dall’auto, senza lasciarle purtroppo alcun margine di salvezza. Morti evitabili ed un tipo di soluzione, quest’ultima, effettivamente poco usata fuori dagli Stati Uniti (e non è detto che le alternative siano migliori) proprio perché soprattutto valida nei confronti dei veicoli a quattro ruote, risultando potenzialmente peggiorativa per la sicurezza dei motocicli. E che a partire dall’ultimo anno, è stata non a caso proibita e rimossa, con gran dispendio di risorse, in due terzi degli stati americani che avevano precedentemente scelto di utilizzarla lungo il corso delle loro strade. Grazie, soprattutto, all’opera di quest’uomo…

St. Louis degli acquedotti stravaganti: cinque torri all’ombra del Gateway Arch

“Cittadini, avete dimenticato la storia di Noé? Tutti furono puniti, tranne lui. E adesso demolite questa dissacrante… Struttura, giacché Dio può essere raggiunto solamente con lo spirito, non certo scale a chiocciola e slanciati minareti!” Avrebbe potuto dire qualcuno all’indirizzo dell’architetto finnico-americano Eero Saarinen, prima che la sua opera maggiormente destinata a rimanere negli annali cominciasse a ritornare verso il suolo. Formando la più ragionevole e palese imitazione di un arcobaleno, costruito con l’acciaio inossidabile e per questo in grado di riflettere la luce solare. E soltanto una continuò ad essere la lingua parlata della gente, Egli permettendo, nel grande centro urbano definito Porta dell’Ovest, che da quel fatidico momento avrebbe dato forma fisica all’appellativo metaforico in questione. Ma oltre 70 anni prima di quel frangente, la più affollata tra le piane fluviali del Missouri, che prende il nome sugli atlanti di St. Louis, aveva già i suoi punti di riferimento, costruiti in senso verticale al fine presumibile di ergersi e attirare gli ammirati sguardi della gente, almeno finché non capitasse di avvicinarvisi (ove possibile) soltanto per udire un lieve suono gorgogliante che pare protendersi al cospetto dell’Infinito. Giungendo a rivelare l’effettiva natura, difficilmente sospettabile, di simili apparati: non dei monumenti commemorativi, né il monito del municipio a non costruire palazzi più alti del dovuto. Bensì parte imprescindibile, ed innegabilmente necessaria, dell’intero impianto idrico cittadino, destinato ad espandersi in maniera esponenziale con la fine del XIX secolo, mentre le industrie dei commerci e quella terziaria andavano a sostituirsi gradualmente alle antiche fonti di reddito dell’intera regione. Questo perché all’epoca, in un luogo tanto ricco di risorse idriche e contrariamente ad altre celebri città statunitensi, il problema principale non era tanto raggiungere i luoghi più alti mediante l’utilizzo di un’adeguata pressione. Bensì limitare questo implicito valore, evitando la vibrazione usurante dei tubi e il loro occasionale collasso, con conseguenti allagamenti di locali ed altri ambiti preferibilmente predisposti al fine di restare asciutti. Situazioni per risolvere le quali, all’epoca, menti fervide s’industriarono per decadi, fino all’elaborazione teorica della torre idrica di sfogo, una struttura tanto differente dalle odierne alternative tozze e bulbose, quanto efficace nel suo ormai desueto compito all’origine della creazione di partenza. Così nel giro di appena un paio di generazioni, oltre 700 simili strutture cominciarono a sorgere nei luoghi più affollati degli Stati Uniti, per poi essere gradualmente demoliti con l’ingresso dell’epoca contemporanea, e l’implementazione di metodologie più efficaci atte a risolvere la stessa tipologia di problemi. Tutte tranne l’effettivo 1%, di cui poco meno della metà si trova effettivamente ancora ad ergersi nella seconda metropoli dello stato, per una singola nonché palese ragione: la maniera in cui tali arnesi verticali riescono a spiccare tra la massa dei grigi edifici contemporanei, risalendo a un’epoca in cui la bellezza delle forme pareva essere la propria stessa ricompensa. Ed abili architetti, chiamati sulla scena al presentarsi dell’opportunità, crearono altrettante meraviglie degne di essere inserite, col trascorrere degli anni, nell’elenco dei luoghi storici degni di essere preservati nonostante il cambiamento significativo del proprio contesto. A partire dalla candida, svettante e quasi surreale “Grandiosa Colonna” (di “Grand Avenue” per l’appunto) che svolgendo la funzione accidentale d’imponente meridiana, segna il giro delle ore nella tranquilla e relativamente poco trafficata zona di College Hill…