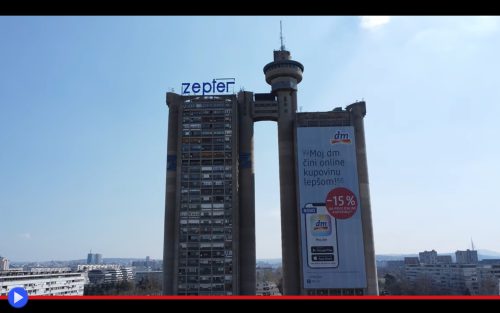

Un tempo c’era una palude da questo lato del fiume Sava, totalmente scevra di elementi artificiali o alcuna traccia delle industriose mani umane. Finché nel XVIII secolo, durante la dominazione nazionale austriaca, non si diede inizio ad un massiccio processo di bonifica e urbanizzazione, che avrebbe permesso il manifestarsi di uno dei principali esempi di città pianificata nell’Est Europa. Oggi denominato con il nome emblematico di “Nuova” capitale della Serbia (Ex Jugoslavia) l’agglomerato di edifici pubblici, commerciali e residenziali fu edificato sulla terra prelevata per svariate generazioni dall’isola di Malo Ratno Ostrvo sul Danubio. Finché di quest’ultima non sarebbe più rimasto altro che una sottile striscia di terra. E adesso, guardate il risultato: lo si scorge come primo panorama cittadino, mentre si procede verso il centro partendo dal moderno aeroporto che porta il nome dell’inventore e scienziato Nikola Tesla. Si tratta, assai probabilmente, del più grande cartellone pubblicitario del suo paese. Alto più di cento metri e largo quasi una trentina, con variopinti richiami a compagnie telefoniche, marchi d’abbigliamento, l’automobile o profumo di turno… Talmente imponente da coprire quasi totalmente il grattacielo che lo fa stagliare contro il cielo distante. Se non fosse per la presenza, in parallelo, di una seconda torre lievemente più grande, dalla stessa forma stabilmente quadrangolare dalle proporzioni imponente. Collegata inaspettatamente all’altra grazie a un ponte su due piani, visibilmente contrapposto a ciò che potrebbe sembrare per un paio di respiri un perfetto disco volante. Finché l’autista del taxi, oppure il semplice buonsenso, non pronunciano all’indirizzo delle nostre orecchie due salienti parole: “Ristorante… Rotante”. E chi non vorrebbe avere l’occasione, almeno una volta prima di lasciare questi lidi, per vedere la grande Belgrado da un simile punto di vista privilegiato, all’altezza significativa di ben 36 piani. Siamo pur sempre in Europa, dopo tutto, e di palazzi così grandi non ce ne sono parecchi. Mentre di esteriormente simili a quella posta in essere col nome di Porta Occidentale, a dire il vero, assolutamente nessuno. Il che rientra a pieno titolo nelle probabili intenzioni dell’architetto serbo Mihajlo Mitrović, vincitore di un appalto negli anni ’60 per la costruzione di una palazzina ad utilizzo misto di 12 piani nella Via degli Eroi Nazionali. Ma che in forza della sua notevole fama pregressa e i molti successi di una lunga carriera, sarebbe riuscito ben presto a convincere l’amministrazione cittadina di poter utilizzare lo stesso spazio per costruire qualcosa di molto più imponente, ed a suo modo straordinariamente significativo. Pura storia, egregiamente stolida ed inadulterata, dell’architettura….

strutture

Meraviglie dell’architettura saheliana: la torre della banca BCEAO a Bamako

Grandi centri sottoposti alle attenzioni spesso problematiche del colonialismo europeo, le capitali dei diversi stati dell’Africa centrale hanno visto avvicendarsi nel corso del secolo passato diversi luoghi di concentrazione del potere costituito: l’ufficio del governatore, la piazza del mercato, il municipio, l’edificio assembleare del concilio cittadino. Strutture a loro modo valide nel soddisfare le necessità amministrative delle generazioni, ma nessuna rilevante in senso internazionale quanto l’unica capace di trascendere l’importante barriera dei confini nazionali: sto parlando, se non fosse già evidente, della sede locale della banca BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) istituzione finanziaria posta in essere per custodire, promuovere e gestire l’essenziale istituzione del franco CFA, utilizzato come valuta comune in ben 14 paesi. E regolato, come ultima deriva del pugno di ferro di un tempo, dalle inflessibili ed indiscutibili decisioni della Banca Centrale di Francia. Forse proprio questa la ragione, o il punto di partenza di una sorta di ribellione esteriore, per cui molti degli svettanti uffici di suddetta organizzazione hanno visto e continuano a impiegare il coinvolgimento di validi architetti africani, ciascuno dedito a suo modo a celebrare la ricca eredità vernacolare degli edifici facenti parte della sua antica discendenza. Nessuno dei quali forse celebre, e con ottime ragioni aggiungerei, al pari del membro fondatore dell’ONAT (Ordine degli Architetti Togani) Kwami Raymond Thomas Farah, notevole mente creativa dietro il più alto ed isolato edificio di tutta Bamako, capitale nonché principale metropoli situata entro i confini del Mali. Sotto ogni punto di vista rilevante una fortezza fin dalla sua costruzione nel 1994, ma di un tipo non del tutto privo di una grazia latente, nella sua lieve rastrematura che dovrebbe ricordare, idealmente, la sagoma bucolica di un termitaio. Incorporando allo stesso tempo le linee verticali della facciata e in numerosi “punti” delle sue finestre, disposti in modo tale da ricordare le due celebri moschee di Timbuktu e Djenné, i più grandi edifici costruiti con la tecnica del banco, un tipo di mattone in fango e involucri del grano fermentati, capace di resistere alle limitate precipitazioni di questa particolare area geografica. Dal colore rossiccio tendente all’arancione, volutamente utilizzato per le mura iconiche di un edificio alto ben 20 piani, il cui contenuto ed immediati dintorni restano in modo molto intenzionale totalmente misteriosi per gli abitanti dei quartieri antistanti. Un punto fermo del mistero utilizzato, all’interno di qualsiasi cultura, per rafforzare ed incutere l’appropriato grado di soggezione. E massimizzare, per quanto possibile, l’effetto straniante di questa specifica classe di edifici…

La strana guerra della corazzata intrappolata in un oceano di cemento a New York

Assurdità e magnificenza, ingombro fuori dal contesto e tutto il fascino bizzarro di un’insolito arredo da Luna Park. Eppure il vascello funzionale al 70% costruito nel 1917 a Union Square, Manhattan, agevolò l’accumulo di un’energia funzionale allo sforzo bellico della grande guerra. Quantificabile nell’arruolamento di 25.000 solerti, utili uomini nella caratteristica uniforme, da sempre il simbolo dell’orgogliosa Marina Statunitense. Laddove il 30% rimanente, di natura sorprendentemente superflua, avrebbe potuto essere individuato nel “mare”. Almeno inteso come grande ammasso d’acqua salmastra, incuneato tra le sponde contrapposte dei continenti. Quel campo di battaglia dove navi ragionevolmente simili, sebbene un po’ più grandi, avevano combattuto e stavano continuando a combattere per salvaguardare gli interessi di una nazione. Eppure molte possono essere le vie d’accesso, e questa ne è senz’altro una prova, all’Empireo antologico di un corpus di leggende coéve.

“Vede, insigne signor tecnico…” Avrebbe detto allora il sindaco John Purroy Mitchel, celebre figura del partito Repubblicano all’ingegnere civile fatto venire per ricevere il mandato nel suo ufficio “Non è difficile. Perché i giovani possano apprezzare la vita al servizio di una causa, devono sperimentarne per quanto possibile l’esperienza. Questa è l’idea alla base della USS Recruit.” L’entità suddetta essendo destinata a costituire, come commemorano le foto d’epoca e i numerosi articoli di giornale, la fedele riproduzione in scala 1:2 di una potente corazzata di classe Nevada. Forse la nave da battaglia più formidabile che il mondo avesse mai conosciuto, elegantemente riprodotta nel giro di poche settimane nel capiente spazio di Union Square. 61×12 metri di assi di legno dipinte, in questa pratica versione urbana del gigante, con tanto di fedeli riproduzioni dei suoi cannoni, due torrette di avvistamento ed una finta ciminiera centrale. Per accrescere l’aspetto convincente di quello che sarebbe diventato, di lì a poco, un simbolo d’orgoglio e il punto focale dell’attenzione di un’intera città, che fino a quel momento aveva fallito nel fornire una proporzionale quantità di reclute a beneficio del primo terribile conflitto globale, ormai avviato per fortuna verso la sua catartica, per quanto non definitiva risoluzione…

Il tempio scenografico della democrazia sul palcoscenico fluviale del Sarawak

Più volte paragonato a una tenda da circo alta 114 metri, uno spremiagrumi o una giostra da Luna Park, il Nuovo Edificio dell’Assemblea Legislativa di Kuching (Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak Baru) vanta in realtà un’ispirazione soltanto in apparenza prosaica: quella della sommità di un ombrello, l’iconico payung negara usato dal capo costituzionale del suo paese. Una sorta di egida metaforica, o protezione del popolo dalle gravose avversità, al punto da aver generato l’espressione idiomatica di trovarsi sotto la sua copertura sovrana. Alimentando un proficuo senso di autocompiacimento patriottico e fiducia nei confronti dello stato. Ma il suo significato metaforico, esemplificato dai numerosi archi che sostengono la forma di una stella a nove punte, allude nel contempo all’inclinazione di una società multiculturale, capace di unire le proprie forze al fine di sostenere qualcosa di grande. Come per l’appunto, la stanza dove si riunisce il governo monocamerale di questa particolare regione a statuto autonomo della Malesia, all’ottavo piano dell’abnorme edificio.

C’è d’altra parte una storia di fraternità tra i popoli nella vicenda collegata alla modernizzazione della principale città malese sull’isola del Borneo, con i suoi 723.000 abitanti dislocati in prossimità della foce del Sarawak. Nome di un fiume e di uno stato, fin da quando il Raja Muda Hashimit abdicò nel 1841 a favore dell’avventuriero britannico James Brooke, dopo che l’esercito privato di quest’ultimo lo aveva assistito nel sedare la cruenta ribellione dei popoli Land Dayak. Se non che nel giro di anni, se non mesi, la gente dell’entroterra isolano avrebbe imparato ad ammirare questo nuovo ed a quanto si dice saggio governante, costruttore di scuole, ospedali, strade ed un sistema fognario. Rendendogli l’onore, del tutto privo di precedenti fino a quel particolare momento storico, d’inviare i propri capi a presenziare le assemblee pubbliche all’interno del suo surau di legno, l’edificio amministrativo fatto costruire in base all’usanza tradizionale dei Minangkabau, costrutto architettonico comparabile alla zawiya araba, ovvero quella parte della moschea dedicata alla gestione degli affari comunitari. Fu tuttavia nell’anno stesso della sua morte, il 1868, che l’assemblea cresciuta eccessivamente nel numero dei propri membri cominciò quindi a diventare raminga, riunendosi dapprima nel forte militare lungo il fiume, quindi nella vicina villa del governatore, poi nell’edificio del tribunale ed infine nella Sala per lo sviluppo Tun Abdul Razak. Era ormai il 1976 quando lo Yang di-Pertuan Agong, il sovrano eletto costituzionalmente del paese, inaugurò finalmente un luogo dedicato a quello che si era dimostrato capace di diventare nel frattempo un vero e proprio parlamento. Il cuboide palazzo del Wisma Bapa Malaysia (Edificio Padre della Malesia) deliberatamente ispirato alla struttura dalle funzioni simili presente presso la capitale nazionale, Kuala Lumpur. Una soluzione destinata a durare questa volta ben 33 anni, almeno finché il numero dei parlamentari, ormai cresciuto esponenzialmente, non richiese l’ennesimo miglioramento delle sale a loro dedicate. E fu così che una titanica struttura sorse, nuovamente, lungo le sponde del sacro fiume…