Al principio luminoso dell’alba, una formazione serrata di lanceri avanzava lungo la pianura verdeggiante. Schiere di 15 uomini affiancati da altrettanti portatori di scudi rotondi per proteggersi i fianchi, ripetute per 10 volte. I loro gridi di guerra scacciano gli uccelli dalla pianura, mentre gli avversari in posizione sopraelevata li osservano con salda convinzione, preparandosi all’impatto micidiale. A un ordine squillante del comandante, forse il cosiddetto primo Re del Wessex, possibilmente suo figlio, la corsa inizia lungo il ripido pendio, sotto una pioggia di possenti giavellotti dalla punta appesantita. Pilum da ogni punto rilevante tranne il nome, pronunciato in un latino dall’incomprensibile assonanza, di un tardo quinto secolo in cui ormai la formidabile dominazione dei Romani era un ricordo lontano. Avvicendandosi oramai in prossimità del terrapieno, i barbari nemici scoprono quanto nessuno, tra cultori della tattica del loro schieramento, aveva mai pensato a prospettare nei piani di battaglia: che il fronte del pendio è in realtà di un tipo artificiale, che discende nuovamente prima di affrontare una salita ancor più ripida da cui è visibile la postazione nemica. Soltanto il timore delle dure ritorsioni della disciplina militare riesce a spingerli là sotto, confidando per quanto possibile nell’esperienza delle precedenti battaglie, in cui i subdoli adoratori delle pietre druidiche si erano sempre ritirati prima di assaggiare il ferro affilato delle rinomate miniere meridionali. Allorché l’avvicinamento finale si avvicina gradualmente a compiersi, tuttavia, succede l’imprevisto. Un alto cimiero si profila tra gli armigeri dei difensori, dalla riconoscibile cresta di piume rosso fuoco. I primi a reagire rompono per qualche attimo la formazione, indicando con timore la figura del suo portatore, che solleva in alto la sua spada. Non un corto kladios celtico e neppure un cleddyf dalla lama a forma di foglia; ma un’implemento lungo e sottile come un fulmine di primavera, in grado di riflettere la luce dell’astro nascente concentrandola direttamente all’indirizzo del comandante all’altro lato della vallata. Una schiera di agguerriti compagni lo circonda preparandosi a difenderlo, sebbene il corso della battaglia sembri ormai già prossimo al capovolgimento. Allorché in quel mentre inizia risuonare un nome tra le entrambe le schiere, freneticamente ripetuto con tonalità del tutto contrapposte: “Artorias, Artorias!”

Molte sono le esagerazioni relative al frangente della battaglia di Badon, così come i dubbi relativi all’effettivo dipanarsi di quel giorno topico nella vicenda storica delle isole inglesi. Gli Annales Cambriae di oltre cinque secoli dopo affermarono che Artù in persona avesse portato per tre giorni e tre notti la croce di nostro Signore, affermazione simbolica mirata a dare enfasi al suo ruolo di baluardo della civiltà contro il suo inesorabile disfacimento e conquista ad opera di forze ostili. Nella Historia Regum Britanniae di Geoffrey di Monmouth, considerato il padre nobile dei miti arturiani, si parla invece estensivamente di come egli in persona avesse caricato le schiere dei Sassoni in quel sito largamente ignoto, riuscendo a uccidere senza nessun tipo di assistenza la cifra straordinaria di 470 nemici. Un risultato ovviamente possibile soltanto grazie all’utilizzo della formidabile spada Excalibur, forgiata dalla pietra meteoritica e generazioni d’incantesimi e preghiere dei suoi seguaci. Così come sussistono le ipotesi di un’effettiva figura storica collegata al culto del primo Re dei Britanni, possibilmente un discendente o il figlio stesso del condottiero latino Ambrosio Aureliano, alcuni storici ritengono di aver localizzato il sito del conflitto iconico presso uno specifico luogo fortificato nell’odierna contea del Dorset. Là dove gli alberi si muovono per l’effetto di un vento misterioso, e grida di corvi risuonano al sopraggiungere del pomeriggio inoltrato…

romani

Ricercatori creano il Google Maps del Mondo Antico, migliorando le nostre conoscenze della viabilità romana

Prima della navigazione GPS, era lo stradario. Manuale più o meno tascabile, incorporato nella dotazione degli autoveicoli. Cui un occupante del sedile passeggeri, moglie, figlio, parente o amico doveva fare riferimento, indicando al guidatore quale fosse la svolta corretta o il sentiero da intraprendere per giungere a destinazione. Molti erano i limiti di tale guida fatta di semplice carta, il cui livello di precisione era variabile in funzione dei recenti cambiamenti alla rete stradale. Immaginate adesso le difficoltà in tal senso, in un’epoca in cui il concetto di mappa geografica era notevolmente limitato, la stampa non esisteva ed il principale mezzo di comunicazione disponibile per la gente comune risultava essere il passaparola. Quando persino una complessa rete autostradale, che da un punto meramente funzionale avrebbe potuto essere realmente costruita, sarebbe stato il mero appannaggio di un elite nel mezzo delle moltitudini, coloro che in sostanza sarebbero stati chiamati all’epoca dei Veri Cittadini dell’Impero Romano. Messaggeri in viaggio e membri della macchina amministrativa e militare, certamente, ma anche mercanti diretti ai quattro angoli del mondo conosciuto, viaggiatori ed esploratori, meri cercatori della conoscenza. La loro conoscenza ragionevolmente approfondita dei percorsi, a fronte di un continuativo sforzo di ricerca ed approfondimento autogestito, avrebbe dunque occupato i meri appunti di un taccuino personale, se non addirittura le pure e semplici regioni della memoria. E persino i singoli censori, attori burocratici incaricati del mantenimento di queste infrastrutture, avrebbero limitato le proprie competenze alla singola provincia facente parte del proprio mandato. Non è perciò del tutto sorprendente la maniera in cui, già con l’inizio dell’epoca Medievale, la percezione pedissequa di quali luoghi fossero agevolmente raggiungibili facendo camminare il proprio carro sulla carreggiata costruita da persone del Mondo Antico avessero iniziato a sbiadire nell’approfondito repertorio della coscienza collettiva. Aggiungendo a tale condizione il progressivo e inevitabile degrado dei sentieri secondari e terziari, raramente ritrovati intatti dagli archeologi, si disegna dunque l’attuale quadro dolorosamente incompleto su come avvenissero gli spostamenti all’apice dell’estensione più ampia dell’Impero, grosso modo corrispondente al primo e secondo secolo d.C. In aiuto per tentare l’ambiziosa ricostruzione, giunge a questo punto il progetto di un team di scienziati composto soprattutto da studiosi dell’università danese di Aarhus, ma coadiuvato da partecipanti appartenenti ad altre importanti istituzioni europee. Mirato a raccogliere, compilare e presentare la vasta per quanto incompleta antologia dei dati a nostra disposizione, in una guisa immediatamente familiare per non dire utile all’impiego pressoché quotidiano: una mappa digitalizzata online, zoomabile e connotata da innumerevoli didascalie, coprente un totale di 300.000 Km di strade costruite dai nostri predecessori. Ovvero più del doppio, di quelle date per acclarate e verificabili fino al momento presente. Una risorsa potenzialmente inestimabile, a sostegno di ogni potenziale approfondimento sulle condizioni pratiche degli spostamenti nell’epoca sospesa tra i regni di Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo e Caracalla…

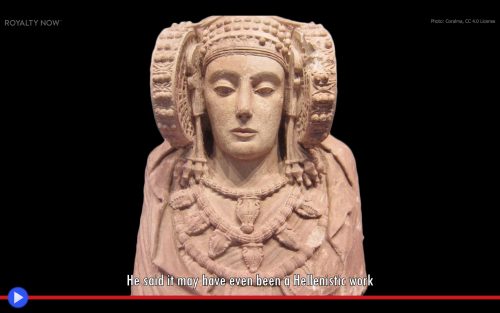

La dama simbolo dell’eleganza iberica nel quadro dell’archeologia tartessiana rivisitata

Un’altra opera di attribuzione lungamente incerta, nel panorama del Mondo Antico coevo e antecedente al gran fenomeno interculturale dell’Ellenismo, è la figura scultorea ritrovata nel 1897 sotto la collina di Alcùdia, dall’operaio Manuel Campello detto Manolico, mentre stava scavando per scopi agricoli un canale d’irrigazione. Orgoglioso del misterioso pezzo scultoreo di manifattura evidentemente arcaica, che aveva chiamato “La dama dei Mori” lo espose quindi sulla balconata durante la festa di paese, che si teneva ogni anno per la rappresentazione popolare del dramma liturgico del Mistero della Madonna di Elche. Fu dunque in tale occasione che lo studioso accademico francese Pierre Paris, casualmente sul posto come ospite di un proprio facoltoso amico, vide la raffinata immagine marmorea di questa donna e ne restò immediatamente colpito, al punto da contattare con un telegramma il Louvre e chiedere un finanziamento di 4.000 franchi per acquistarla. E fu così che, sulla fiducia, il più grande acquisto fortuito di un manufatto d’importanza storica e nazionale venne condotto a discapito del disaccordo della moglie di Campello, Asunción Ibarra, essa stessa figlia di un esperto umanista e che avrebbe voluto mantenere in patria l’importante manufatto. Difficile immaginare, d’altronde, una personalità dal maggiore potere d’evocare l’impressione iconica di antiche discipline o convenzioni sociali; la dama di Elche, come rappresentazione di quella che potrebbe essere una stimata antenata, una sacerdotessa del Dio Apollo o ella stessa una terrena manifestazione di Tanit/Tinnit, nume tutelare cartaginese della fertilità, dell’amore e del piacere, si presenta abbigliata in un costume dalla complessità singolare. Con le spalle coperte da un mantello ed una tunica, ornati da tre giri di collane con amuleti ed anfore, fiancheggiati da infulae (strisce cerimoniali) che ricadono ai lati del volto. E con in testa un copricapo che si coniuga assieme all’acconciatura, composto di una tiara coperta da un velo, un diadema e le imponenti ruote ornamentali, possibilmente mirate a suggerire l’immagine del carro celeste, usato per trasportare l’astro solare. Ricavata da un singolo blocco di pietra calcarea vuoto all’interno, con un foro sul retro che ne faceva probabilmente un’urna funeraria, l’oggetto abbandonato ed impiegato assieme ad altri relitti di epoche distante nel corso del Medioevo come basamento per le mura cittadine fu dunque ben presto datato al quarto/quinto secolo a.C, il che assieme alla precisa collocazione geografica, non poteva farne null’altro che un’esempio di scultura appartenente alla cultura degli Iberi, un popolo guerriero che sarebbe in seguito diventato famoso per la sua partecipazione come mercenari al lungo conflitto tra le culture Romana e Cartaginese. Il che poneva importanti interrogativi agli archeologi dell’intero Novecento: poiché non era forse vero che opere di una simile perizia creativa, realizzata in quell’epoca distante, dovessero necessariamente provenire dalla Grecia o essere influenzate in qualche modo dal “centro culturale” della cosiddetta cultura occidentale? Tanto che ancora nel 1995, lo storico dell’arte John F. Moffitt (1940–2008) pubblicava nel suo libro sull’epoca d’oro dei falsi storici un lungo e articolato capitolo, in cui affermava con convinzione che la dama di Elche dovesse costituire una creazione fuori dal contesto, possibilmente realizzata in epoca moderna. Naturalmente, egli operava sulla base di una congnizione incompleta come possiamo ampiamente affermare sulla base delle nuove cognizioni acquisite. Grazie ad un ritrovamento nella media Valle di Guadiana, a partire dall’anno 2015…

Assos e il segreto dei sarcofagi che divoravano le spoglie mortali

Sarkos: carne + fàgos: divorare! L’utilizzo continuativo di un termine composito non può necessariamente sottintendere la comprensione istintiva della sua etimologia, specialmente quando esso proviene dal greco antico, una lingua più distante dai moderni idiomi di quanto possa dirsi quella degli antichi Romani. Pur trovando la sua principale giustificazione, dinnanzi agli occhi dei filologi e gli altri studiosi del linguaggio, da un particolare brano in latino facente parte dell’opera di Plinio il Vecchio, Naturalis historia. Nel cui ventisettesimo capitolo, egli fa menzione di un particolare materiale proveniente dalle cave della Troade, la penisola che costeggia lo stretto dei Dardanelli giungendo quindi ad affacciarsi sul Mar Egeo. Ove sorgeva un tempo una città splendente, fondata da coloni della vicina isola di Lesbo, che si erano trasferiti sulla terraferma tra l’XI ed il X secolo a.C. Soltanto per scoprire, ed in seguito trarre un significativo giovamento, dalle locali e profonde cave di steatite, pietra di origine vulcanica simile al basalto utilizzabile in un’ampia gamma di applicazioni. Di cui una, soprattutto, sarebbe stata destinata a rimanere negli annali: la costruzione di tombe, intese come scatole entro cui deporre le spoglie dei propri defunti, affinché le loro anime potessero essere liberate. Ciò di cui Plinio parla nel 77 d.C, riportando probabilmente una nozione facente parte del senso comune della sua epoca, relativa al modo in cui i suddetti sarcofagi sembravano in qualche maniera accelerare la decomposizione delle salme, trasformandole in scheletri completamente scarnificati entro un periodo di appena 40 giorni; contro le decadi, o persino secoli comunemente necessari al fine di raggiungere il coronamento di tale processo. Ma qual era, esattamente, la ragione di questo strano fenomeno e perché veniva giudicato desiderabile a quei tempi? Molte sono state le ricerche compiute in materia, negli estensivi scavi archeologici condotti presso questo sito diventato prosperoso in età Ellenistica beneficiando delle riforme effettuate sul finire del IV sec. da Ermia di Atarneo, schiavo eunuco al servizio di Eubulo, banchiere della Bitinia. Nonché allievo del celebre Platone, avendo ricevuto da lui un’educazione che l’avrebbe indotto a incoraggiare la venuta di studiosi e sapienti tra le proprie mura cittadina, inclusa la figura fondamentale di Aristotele, un suo vecchio compagno di studi. Il quale a sua volta, proprio ad Assos avrebbe fondato la sua prima scuola, essendo destinato ad annoverare tra i propri allievi Alessandro Magno in persona…