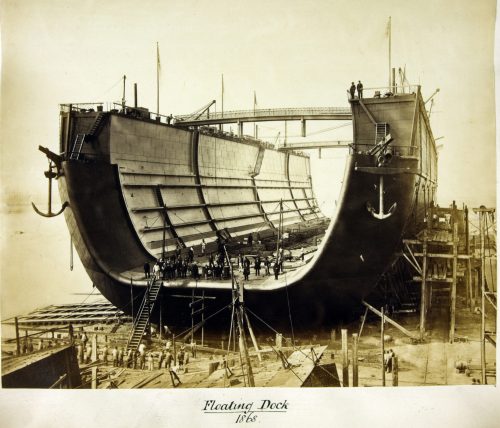

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…

colonie

L’impresa delle moltitudini che costruiscono le proprie cattedrali nel bush

Un paesaggio alieno assume le caratteristiche di un tipo meno familiare sulla base d’influenze ineguali. Particolari conformazioni o schemi d’erosione, vegetazione atipica, l’occorrenza ripetuta di terremoti, incendi o inondazioni. Ed in determinate circostanze, quando lo permette l’ecosistema, l’azione di creature MOLTO particolari. Accantonando dunque tutto ciò che nasce o cresce per l’effetto di una radice, sono pochi gli organismi biologici capaci di costruire qualcosa di davvero imponente. Dominate, nell’ideale catalogo delle proprie imprese, dall’inaspettato esempio di un semplice insetto non più lungo di un paio di centimetri. Ma forse si commette un fondamentale fraintendimento, volendo categorizzare le termiti come creature singole o indipendenti. Laddove chiaro può apparire il modo in cui siamo di fronte, nel presente caso, alla dimostrazione più efficace di quel detto: “Dove ce n’è una, ce ne sono milioni.” Ed il risultato che ne deriva, certe volte, diviene molto più che palese. Se avete frequentato assiduamente le pagine di Internet, potreste esservi trovati già di fronte al tipo di fotografia mostrata in apertura, nella maggior parte dei casi proveniente del parco naturale di Litchfield situato nel Territorio del Nord in Australia, non lontano dalla città di Darwin. Nonché sede palese, a suo modo, di una speculare forma di circostanza urbana. Palazzi? Monumenti. Grattacieli alti, in proporzione, l’equivalente di quattro volte il Burj Khalifa, unica struttura umana attualmente in grado di superare gli 800 metri. Che in diverse circostanze, con più tempo a disposizione, non sarebbero probabilmente al di fuori della portata di costoro. Un termitaio può riuscire a sopravvivere, in effetti, fino ed oltre i 100 anni di età, possibilmente giungendo a beneficiare della protezione e supervisione di una singola regina, immota produttrice della prole mantenuta al centro di un intricato labirinto di gallerie. Ed è forse proprio nella disposizione di quest’ultime che questi esseri, notoriamente appartenenti all’ordine dei Blattoidea (lo stesso degli scarafaggi, l’avreste mai pensato?) Differiscono dalle loro vicine evolutive, le formiche. Incapaci di costruire, mediante l’utilizzo di terra argillosa, saliva e detriti, strutture egualmente possenti e in grado di resistere per tempi estremamente lunghi alle intemperie della natura. Il che non giunge neppure a spiegare, in linea di principio, alcuni aspetti molto distintivi del termitaio nel suo aspetto complessivo ed evidente. Appiattito in senso longitudinale, per la maggior parte delle specie australiane, che immancabilmente lo dispongono sull’asse nord-sud come volessero dar spazio all’antica disciplina del Feng Shui cinese. Il che potrebbe anche corrispondere a formale verità per quanto ne sappiamo, benché sussistano una serie di studi capaci di sollevare ipotesi decisamente più probabili sulla base della logica terrestre. E maggiormente conformi alla legge di natura secondo cui, di fronte alla necessità di sopravvivere, ogni sforzo superfluo avrebbe avuto le caratteristiche di un significativo errore…

La prova dei vichinghi nel Nuovo Mondo: L’Anse aux Meadows, villaggio tra i verdi pascoli di Terranova

Non c’è visione maggiormente soggettiva che il concetto di una terra promessa, spesso interpretabile come un luogo dove realizzare a pieno titolo il proprio stile di vita e le risultanti idee. Paese di abbondanza, ampi territori e significative risorse, in un caso, oppure la destinazione dove allontanarsi dal bisogno di combattere per mantenere i propri spazi. Lasciar perdere l’implicito coinvolgimento nelle faccende del regno. In un certo senso, qui trovarono entrambe le cose. I coraggiosi uomini e donne che, probabilmente poco dopo l’anno Mille, lasciarono le coste Norvegesi o d’Islanda, a bordo delle stesse navi lunghe che per almeno due secoli avevano costituito il terrore di mezzo Nord Europa. Navigando, come stavano facendo i popoli di Polinesia in epoca coéva, verso un territorio precedentemente ignoto. Vinland, l’avrebbero chiamato, “Terra del Vino” come avrebbe figurato, facendone menzione, nelle saghe letterarie di Erik il Rosso esiliato per l’assassinio ingiustificato di un suo pari, lo Hauksbók ed il Flateyjarbók. Benché lo studio dei moderni filologi abbia saputo confermare, in base al senso comune e documentazione di contesto, un possibile fraintendimento nella traduzione di tali opere. Causa l’omofonia del termine in lingua Norrena, vin che avrebbe potuto anche significare “prati”. Un cambio di paradigma particolarmente significativo, nei fatti, poiché estendeva la possibile collocazione di tale area geografica molto più a nord, dove l’uva non avrebbe mai potuto crescere coi metodi agricoli del Medioevo. Fino a un luogo dove negli anni ’60, indagando in modo sistematico come investigatori del nostro passato, l’archeologa Anne Stine Ingstad e suo marito esploratore Helge Ingstad andarono a fondo nella menzione di strani manufatti ritrovati da alcuni abitanti della zona circostante la città settentrionale di St. Anthony, nella provincia canadese di Labrador e Terranova. Per trovare infine, lungo la striscia di terra che si estende da quell’isola, un sito che sembrava degno di essere disseppellito con la massima cautela. Destinato a lasciar riemergere qualcosa di tanto eccezionale, così privo di precedenti da non permettere neppure a loro stessi di comprendere il cambio radicale di paradigma a cui avrebbe portato la sua scoperta. Principalmente un gruppo di otto edifici, inclusa una forgia e svariate centinaia di manufatti a partire dalla prima, distintiva fibbia lavorata in metallo, unicamente classificabili come il prodotto di una civiltà lontana. Proprio quella che si sospettava, a quell’epoca in maniera più che altro empirica, aver “scoperto” le Americhe almeno quattro secoli prima di Cristoforo Colombo. Troppi erano i segnali, in effetti, per ignorarli a partire dai segni presenti sui materiali da costruzione, chiaramente derivanti da strumenti frutto di lavorazione metallurgica riconoscibile, l’arcolaio in pietra per la lana e soprattutto l’architettura stessa, fino alla grande casa di colui o coloro che dovevano costituire i capi della spedizione, persino maggiore di quella di un capo villaggio nel contesto europeo. E di sicuro non il frutto, per quanto possiamo desumere, dell’intento di un popolo nativo. Il che provava per la prima volta in modo inconfutabile l’avvenuto contatto tra i continenti. Aprendo nel contempo la strada a possibili spunti d’analisi ulteriori…

Inferno tra il fasciame: l’oscura vicenda britannica delle navi prigione

Così reazionaria, a tal punto improbabile sarebbe stata considerata, all’inizio dell’epoca moderna, l’idea che la prigionia potesse avere l’obiettivo di riabilitare un criminale alla vita civile che nessun tipo di esperienza conseguente dall’amministrazione della giustizia poteva essere meno che spietata, nella realizzazione terrena del concetto karmico di un’aldilà frazionato. Dove da ogni singolo peccato, ciascun errore commesso in vita, potesse conseguire lo squillante suono della frusta, metaforica o talvolta, perché no, letterale. Soprattutto in epoca di guerra! Quale altro ripetuto evento della storia umana, d’altra parte, ha mai portato ad un peggioramento graduale del senso di pietà ed empatia, che almeno in linea di principio dovremmo possedere tutti in egual misura? Vedi la maniera in cui, durante il conflitto anglo-spagnolo del 1739-42, lo scafo della nave di linea HMS Jersey venne pesantemente danneggiato trasformandola in una presenza inamovibile della baia di Wallabout, a New York. Ragion per cui allo scoppio della successiva ribellione delle colonie, più correntemente detta guerra rivoluzionaria americana, fu del tutto naturale trasformarla in ospedale galleggiante e successivamente, qualcosa di totalmente nuovo: un luogo pratico, facilmente gestibile, di mantenere imprigionati i soldati nemici. Prima che la situazione degenerasse nel Nuovo Mondo, dunque, l’idea piacque molto in patria. Tanto che il governo di Londra pensò bene di dare il mandato a un armatore privato, nel 1776, di trasformare tre dei suoi vascelli nello stesso tipo di strutture, finalizzate a rimuovere la pressione delle carceri causata dal rallentamento delle deportazioni attraverso l’Atlantico e verso le altre colonie di Sua Maestà. Si trattava della Justitia (260 tonnellate) la fregata francese catturata Censor (731 tonnellate) ed un mercantile armato destinato ad essere ribattezzato, anch’esso Justitia. L’idea venne dunque giudicata molto presto un successo, portando alla comparsa lungo il corso del Tamigi di una quantità notevole di scafi privati dell’alberatura e perciò ribattezzati con la definizione di hulks, saldamente ancorati e popolati da un gremito equipaggio di guardie e direttori carcerari, mentre ai livelli più bassi venivano stipate quantità enormi di detenuti. Una volta fatta accettare tale vista alla popolazione, dunque, la prassi risolveva una pluralità di problemi; in primo luogo semplificandone considerevolmente la sorveglianza, ma anche offrendo ai potenziali malviventi una visione molto chiara di quale avrebbe potuto essere, da un giorno all’altro, il loro destino. Soltanto parecchi anni dopo, quando le testimonianze di coloro che avevano trascorso mesi o anni della loro vita all’interno di questi battelli cominciarono ad essere pubblicate dai giornali, la popolazione comune iniziò a comprendere quali e quanti fossero i problemi impliciti di questo tipo di approccio al problema…