Forse il più famoso kōan del Buddhismo Zen, l’impossibile quesito in merito al suono di una mano sola intenta ad applaudire possiede lo scopo di spostare la consapevolezza ad uno stato differente, in qualche modo più vicino al Vuoto che permette di comprendere la fondamentale questione. È perciò paradossale, e quasi poetico, che una mano sola intenta a pregare produca nella sostanza tangibile dell’esistenza un ritmico rintocco reiterato, strettamente interconnesso nell’immaginazione dell’Estremo Oriente al contesto del tempio e i suoi attendenti, praticanti di un regime assai specifico creato per dare un senso a ciò che sfugge ai sensi posseduti da esseri guidati dagli istinti e le pulsioni terrene. Creature come… Umani dominati dalla concretezza del quotidiano, indubbiamente, ma anche quadrupedi, uccelli, pesci all’interno dei fiumi o dei mari. Non è perciò naturalmente raro, né in alcun modo sorprendente, che porre fine a un’altra vita, non importa quanto superficialmente indegna, costituisca sempre un passo indietro nel sentiero che conduce all’Illuminazione. E neppure il modo in cui i protagonisti di molte parabole incorporate nel vasto canone di questa religione, dall’India alla Cina, dalla Corea al Giappone, vedano “semplici” animali nel prezioso ruolo d’insegnanti con il dono dell’eloquenza non soltanto dei gesti, ma anche del suono e/o della parola. Proprio il nuotatore degli abissi di suo conto, che non possiede palpebre e per questo non parrebbe in grado di dormire, può riuscire a trasformarsi nell’antonomasia della mente che non dorme, ma piuttosto medita per giorni e notti senza requie, con un senso di profonda dedizione che si trova ad ispirare l’ideale conduzione degli affari clericali.

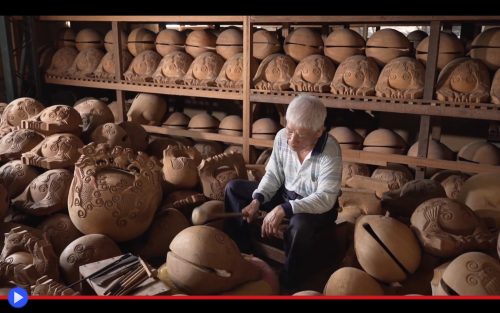

Ecco, dunque, la lampante associazione in due caratteri: 木 per dire legno e 魚 che significa pesce. Letti rispettivamente mù-yú dai cinesi e moku-gyo dai giapponesi, laddove i coreani usano le espressioni in alfabeto nazionale 목탁 (moktak) o 목어 (mogeo) rispettivamente riferite alla versione manuale e quella più imponente dello stesso oggetto votivo. Poiché ciò che stiamo discutendo, sostanzialmente, altro non costituisce che un arredo funzionale di quel sacro ambiente. Lo strumento musicale, al pari del gong e la tradizionale campana in bronzo, utilizzato per scandire le giornate e dare un ritmo alla recitazione di sutra e preghiere. Mediante il battito di un maneggevole martelletto imbottito…

suoni

Le piume che producono le note della festa, sul dorso dell’uccello nella foresta

Sono il portatore mistico del mio destino, sono un musicista, splendido e magnifico a vedersi. Ma soprattutto, il mio canto è irresistibile. Ed altrettanto riesce ad essere, il sublime suono che produco tramite l’impiego di un sistema che non passa dal mio becco ma per la precisa metodologia di un suonatore di violino. Colui che in pochi gesti può creare la sublime risonanza di una sinfonia che allude allo splendore delle circostanze transienti. “Osservate, rivali. E disperate. Cercami, degna consorte. Ti stavo aspettando.” Così salgo sopra un ramo di quell’albero isolato e reggendomi con gli artigli esperti, sposto il peso trascurabile in avanti. Abbasso la mia testa e sollevo, in modo ritmico, le ali. Ciascuna volta avendo cura d’intrecciare il paio di speciali piume remiganti, lasciando che si trovino a sfregare l’una contro l’altra. Ricercando un risultato che può essere soltanto descritto come “conturbante…?” O in modo maggiormente letterale, inconfondibile. Questa è la portata del mio genio. Soltanto così, Lei potrà trovarmi per passare al più prezioso tra i capitoli della nostra interconnessa esistenza futura.

Manichino o manachino sono termini che si assomigliano. Ma non risultano del tutto uguali; giacché una è l’ideale rappresentazione di un corpo da agghindare con vestiti in vendita all’interno di un negozio o luogo d’interscambio commerciale. Mentre l’altro è l’appartenente passeriforme a una particolare famiglia di volatili, che gli scienziati sono soliti chiamare pipridi, il cui ambiente di provenienza si trova centrato nelle foreste pluviali andine ed il resto degli ambienti tropicali sudamericani. Il cui esempio maggiormente celebre può essere individuato nel Machaeropterus deliciosus, la cui capacità di produrre un suono facilmente udibile a distanza trascende largamente i circa 10 cm di lunghezza. Questo grazie all’espediente evolutivo, comune in vari modi ai suoi più prossimi vicini nella classificazione tassonomica dei pennuti, che lo rende inaspettatamente simile a un insetto tipico delle nostre albe e tramonti estivi: la cicala. Ponendoci effettivamente innanzi al raro e interessante esempio di un vertebrato capace di produrre lo stridulamento. Quel suono frutto di una vibrazione, prodotto grazie a membra esterne di un corpo che si agita secondo metodi ben collaudati. Piuttosto che organi situati all’interno, condizionati da evidenti limiti in termini di sostenibilità uditiva…

Galvanica è la musica dei fungo-sintetizzatori, nella sinfonia della foresta boreale nordamericana

Immobile è l’idea che manteniamo, nel diversificato repertorio delle analogie, di un luogo dove imperano le piante, stolide e imponenti e ombrose sotto l’arco della stella diurna, unica ragione che determina la loro crescita con modi vagamente dilatati nel tempo. Poiché i vegetali non hanno un cervello e da ciò deriva, in un modo che impossibile da confutare, la totale assenza di pensieri, aspirazioni o comunicazione tra individui reciprocamente antistanti… A stemperare questa presunzione giunge l’opera del musicista canadese Tarun Nayar! Che a tali esseri assieme all’infiorescenza del micelio, collega elettrodi facenti parte di un assemblaggio complesso. Da lui chiamato [l’organo] della Moderna Biologia ma che per ogni spettatore sufficientemente informato, potrà naturalmente apparire un perfetto incrocio tra un poligrafo ed un sintetizzatore. Idea tecnologica relativamente semplice e non del tutto priva di predecessori, ma che al tempo stesso qui sembra essere stata portata fino alle estreme conseguenze: perché non dare una voce a simili creature stolide, che non ne hanno mai davvero posseduta una? Finché da questo possa scaturire l’istintiva opera creativa che è una voce occulta della Terra stessa. Ovvero il canto senza inizio e senza fine della Natura.

Il termine, per dare un nome a tutto questo, è “sonificazione”. In questo campo usato al fine di riuscire a trasformare una serie di input numerici in note di un prolungato concerto, modulato ed ascoltabile a tutti gli effetti dall’orecchio dell’uomo. Processo dalle molte applicazioni pratiche, tra cui figura il contatore Geiger (il cui ticchettio può offrire approcci alla sopravvivenza in situazioni radioattive) ma che in questo campo alternativo, la botanica, ha una storia derivante da un’opera letteraria pseudo-scientifica del 1973: La vita segreta delle piante, di Peter Tompkins e Christopher Bird, i quali per primi pensarono che collegando un rilevatore di campi elettrici a qualsiasi essere vivente, inclusi per l’appunto i gambi, fusti e fiori a noi più o meno familiari, sarebbe diventato possibile estrarre una continuità eminente d’armonie sonore. Molte decadi più tardi, questo vago postulato è diventato un’arte. Di cui costui, senza nessun tipo di esitazione residua, può essere definito un maestro…

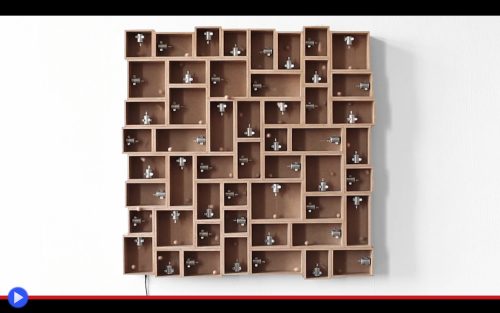

Zimoun e l’indeterminazione acustica di una sinfonia di oggetti del quotidiano

Non è particolarmente insolito decidere di mantenere al centro dei propri pensieri condizioni o circostanze memorabili della propria infanzia. Incluso il soprannome scelto, in questo caso dai coetanei con cui trascorreva liete giornate a Berna, Svizzera, per colui che in seguito sarebbe diventato il più encomiabile, citato demiurgo delle sinfonie corali prodotte dalla chincaglieria del mondo. Non possiamo dire di conoscere d’altronde quale sia il significato di quel termine, Zimoun, mentre molto più condivisibile risulta essere l’altro residuo di quell’epoca, così frequentemente citato da costui in occasione delle plurime interviste rilasciate nel corso degli ultimi vent’anni: la grande stufa che lo affascinò all’interno della casa dei suoi genitori. Oggetto oblungo di metallo lucido, il cui rombo sostenuto, ed il ticchettio prodotto al cambio di temperatura, diventarono per lui l’equivalenza di un potente sentimento, ovvero la profonda risultanza di trovarsi avvolto da uno spazio, la sua musica, l’odore e l’imponenza dei mutamenti. Così che, crescendo, pur senza posizionarsi come il ricevente di un’educazione artistica formale, egli avrebbe elaborato nella propria mente un metodo per scorporare e interpretare il mondo. Forse il più difficile tra i molti, questa costruzione di complesse installazioni artistiche, destinate a diventare benvolute dalle mostre, gallerie e spazi museali di ben oltre la metà del mondo. Attraverso l’evoluzione progressiva di una tale tecnica, difficile da ricostruire nonostante la pesante complessità delle disquisizioni pseudo-biografiche che lui stesso, o altri, si sono preoccupati d’inserire su Wikipedia, tali opere si sarebbero così guadagnate alcuni fattori estetici ricorrenti: l’utilizzo privilegiato di materiali di recupero o similari, la modularità ripetuta in grado di portare solamente in apparenza alla monotonia, la produzione auditiva di un chiacchiericcio di suoni stocastici, inerentemente difficili da prevedere. Ancorché lo stesso Zimoun ami ripetere che la sua arte non produce meramente musica, costituendo più che altro l’effettiva comunione delle percezioni sensoriali sovrapposte, perciò quello che si sente, assieme a quelle immagini tracciate dalle luci ed ombre, costituiscono elementi a pari merito importanti di un processo la cui complessità trascende il singolo momento. Evolvendosi attraverso profusioni caotiche soltanto in apparenza…