Ci sono molti modi per porre fine a una guerra ed il più semplice, di sicuro, non è l’attacco bensì un’ottima difesa. Verso la metà del 1721, secondo un famoso aneddoto, lo zar Pietro il Grande invitò l’ambasciatore svedese a fare un giro in barca nel golfo di Finlandia, presso l’indaffarato porto della città sulla foce del fiume Neva, da lui fondata e che portava il suo stesso nome. “Per quanto possa essere forte la vostra marina, non prenderete mai San Pietroburgo” affermò il potente sovrano, indicando le fortificazioni sull’isola di Kronstadt e le alte mura del Kronshlot, fortezza fatta sorgere direttamente dal fondale antistante reclamato al mare, per poi passare all’imponente cittadella di Pietro e Paolo, sull’isola delle lepri. E si narra che a tal punto restò colpito, il dignitario straniero, per la quantità di bocche da fuoco, soldati e munizioni evidentemente nascosti all’interno di simili strutture, da non aver nulla da replicare o contrapporre nella discussione. Così che pochi mesi dopo, secondo il seguito del racconto, venne firmato il trattato Nystad, che avrebbe posto la fine a un sanguinoso conflitto durato più di vent’anni. Per tutto l’inizio dell’epoca moderna, d’altra parte, c’era ben poco che anche la più imponente nave da guerra potesse fare contro una fortezza pesantemente armata, anche considerato il famoso detto secondo cui “Un cannone sulla terra ferma vale un’intera fregata” data la maggiore stabilità, lo spazio per caricarlo e l’assenza del pericolo d’incendio, sempre presente quando si utilizzano armi da fuoco all’interno di un vascello di legno. Così che i successivi zar di Russia fino a Nicola I, uno dopo l’altro, avrebbero continuato a potenziare le difese di un simile luogo con l’aggiunta di ulteriori due forti, denominati rispettivamente “Pietro I” e nel 1845, “Imperatore Alessandro I”. Quest’ultima struttura, di certo la più famosa a livello internazionale con la sua forma ellittica con un cortile centrale altamente distintiva e poggiata sopra un’altra isola artificiale, fu costruita dopo un lungo periodo di 10 anni ed avrebbe attraversato, nel corso della sua storia, alcune fasi decisamente interessanti.

L’approccio architettonico per la costruzione di un forte navale in Russia partiva dalla messa in opera di apposite capanne in legno sul ghiaccio d’inverno, chiamate ryazhi, ciascuna riempita di una grande quantità di macigni. Al sopraggiungere del disgelo, dunque, le pietre sprofondavano nella profondità della baia, trasformandosi nel terreno solido entro cui sarebbero state infisse le fondamenta. Costituite, nel caso dell’Alessandro I, da 5535 pali, ciascuno di una lunghezza di 12 metri, successivamente coperti da un solido strato di cemento, sabbia e granito. Ciò che venne dopo, sviluppato su tre piani coperti e pieni di feritoie oltre al tetto capaci di ospitare complessivamente ben oltre il centinaio di cannoni inclusi i temibili Paixhans, i più grandi in uso in simili fortificazioni, nacque quindi dalla fervida mente dell’architetto Louis Barthelemy Carbonnier di Arsit de Gragnac, già responsabile del restauro di alcune fortificazioni limitrofe nel 1827, per la cui successiva morte causa età avanzata ci fu il subentro del russo di origini francesi Jean Antoine Maurice esattamente nove anni dopo. Ed un sottile filo collega, del resto, l’Alessandro I al paese che aveva dato i natali a Napoleone, data la notevole somiglianza esteriore di questo edificio al suo successivo Fort Boyard del 1857, per come era stato adattato alla guerra navale del XIX secolo e la stessa finalità di fondo: resistere agli assalti, e perforare gli invulnerabili scafi, delle navi di linea della marina britannica, dominatrice dei mari europei (e globali).

Il forte non ebbe tuttavia mai modo di partecipare ad alcuna battaglia, sebbene nel 1854, durante la guerra di Crimea, fosse stato messo brevemente in allarme contro la flotta al comando dell’ammiraglio inglese Napier che si stava avvicinando pericolosamente a San Pietroburgo. Se non che la prospettiva di affrontare il fuoco incrociato di tante postazioni passive di combattimento, in aggiunta all’innovativo campo minato galvanico antistante, messo in opera secondo il progetto di Immanuel Nobel in persona (padre del più famoso inventore della dinamite) scoraggiarono tale iniziativa sul nascere. Il vero momento di riscossa del forte, nonché suo maggiore lascito alla posterità, tuttavia, doveva ancora venire…

storia

Da un tempo di guerra, l’anello mancante tra il carro armato e la moto

Quando si considera lo stile di guida e lo stato d’animo, per non dire il modo in cui si guardano le curve, implicati da un particolare approccio veicolare agli spostamenti, non esistono probabilmente estremi più distanti che le due e le dodici ruote. Corrispondenti, le prime, al tipico implemento molto popolare anche in tempi di pace, con l’aggiunta di un motore alla versione più pesante di una bicicletta, meno i pedali; ed il secondo al caro panzer, corazzato sfondatore delle linee nemiche, oggetto di manovra ed ottima risorsa tattica della Wehrmacht, durante molte delle sue campagne condotte prima e dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. E chi si mette dentro i panni del pilota, volta per volta, deve necessariamente riadattare i limiti delle sue aspettative, all’uno o all’altro caso, sulla base di capacità o prospettive ben diverse. Anche per questo fu inventata, in tempi soltanto lievemente sospetti, l’unione concettuale delle due cose, ovvero equivalenza veicolare di quello che potremmo definire un centauro delle valli, o una sirena dei mari. Sd.Kfz. 2 (Sonderkraftfahrzeug: veicolo speciale) o Kettenkrad (letteralmente “moto cingolata”) era una soluzione pratica a una grande quantità di problemi: spostare fino a due passeggeri, in aggiunta al guidatore, da una zona all’altra del fronte di battaglia, trainare pezzi d’artiglieria o aerei, consegnare bagagli o svolgere bobine di cavi. La sua popolarità, tuttavia, non avrebbe raggiunto l’apice fino all’operazione Barbarossa del 1941, quando i tedeschi s’inoltrarono attraverso il fangoso territorio della Russia coi loro mezzi, armi e bagagli, scoprendo quanto poco fosse nei fatti utilizzabile su tali superfici la moto con sidecar BMW R75, principale veicolo leggero da loro impiegato sui diversi fronti di battaglia. Ecco allora che i soldati Schmidt, Schulz, Koch o Bauer afferravano saldamente il rigido manubrio, riuscendo finalmente a trovarsi lungo i diversi punti della sovra-estesa catena di rifornimento militare della Germania.

La (o il) Kettenkrad costituiva, nei fatti, l’ottima espressione di un bisogno percepito da molte nazioni coéve, quello di un veicolo capace di essere impiegato attraverso le più diverse situazioni militari, un po’ come la Jeep dell’esercito americano. Sebbene fosse, rispetto a quest’ultima, sensibilmente più costosa e difficile da mantenere in condizioni operative. Questo perché il tipo di trasmissione e cingoli impiegati, l’onnipresente Schachtellaufwerk o sistema delle ruote sovrapposte era già sufficientemente complesso ancor prima di considerare il cingolo tenuto assieme da una lunga serie di cuscinetti a rullini, ciascuno chiuso in una capsula e da lubrificare individualmente, pena progressiva cessazione del funzionamento veicolare nel suo complesso. Benché la presenza di una ruota anteriore montata su una forcella a parallelogramma potesse costituire essa stessa un significativo vantaggio, capace di rendere più istintivo l’impiego del mezzo aumentandone nel contempo stabilità e agilità di sterzata. Dal che deriva la ragionevole questione di come, effettivamente, tale approccio relativamente poco significativo all’interfaccia di controllo umana potesse influenzare in qualsivoglia modo la direzione di spostamento di un qualcosa che pesava, tutto considerato, circa una tonnellata e mezzo esclusi i passeggeri. Ed è proprio in questo che possiamo trovare il genio fondamentale della compagnia costruttrice, la NSU Motorenwerke di Neckarsulm, vicino Stoccarda: poiché nel momento in cui si esercita pressione contro il suddetto manubrio, lungi da limitarsi a operare su di esso, il pilota mediante un complesso sistema idraulico interagisce con il sofisticato differenziale della moto/rimorchiatore, capace di arrestare l’uno o l’altro cingolo esattamente come avviene nella maggior parte degli altri mezzi cingolati. Verso l’ottimo e auspicabile raggiungimento della meta originariamente prefissata…

Ruggisce ancora il bolide sospeso tra la vita e la Mors

Nella sua forma più pura e non adulterata, la potenza può essere molte cose: carisma, agilità, impatto, velocità, dinamismo. Ma in un certo senso trasversale, essa coinvolge sempre una specifica caratteristica, al di sopra di ogni altra. Sto parlando della la massa ovvero, forza diviso accelerazione, ovvero quanto le regole immutabili della termodinamica possono essere piegate all’implacabile volontà dell’uomo, al fine di raggiungere lo scopo ideale di partenza. Spesso a discapito della presunta ragionevolezza e qualche volta, finendo per pagare il prezzo più alto. Era il 1901, durante la prestigiosa gara europea della Parigi-Berlino, quando il progettista e pilota francese poco più che ventenne Charles-Henri Brasier, al volante di una delle sue ultime creazioni, vide troppo tardi un bambino di 10 anni che stava attraversando la strada, coperto dall’automobile che stava superando in quel momento. Senza alcuna possibilità di frenare in tempo, svoltare bruscamente o gridare al malcapitato, lo investì uccidendolo tragicamente, un’esperienza che l’avrebbe segnato per il resto della sua esistenza. Ciononostante, la gara non venne fermata ed il pilota, riprendendo la gara dopo una pausa di circa mezz’ora, la portò a termine arrivando in quarta posizione. La profezia in latino, a quel punto, si era compiuta: Mors ianua vitae “la Morte è la porta per la vita” mentre lo slogan scelto per l’omonimo marchio automobilistico che prendeva il nome da due fratelli imprenditori, tra i primi a credere e investire nel mondo delle gare competitive, diventava orribile ed inaspettata verità.

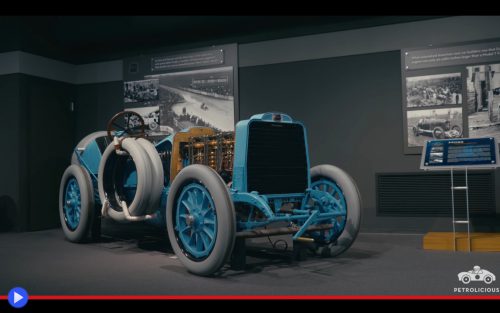

Probabilmente non fu proprio quella l’ultima goccia valida per sigillare il vaso di Pandora, data la distanza cronologica da un tale necessario evento, eppure il sacrificio del piccolo Ernest Breyer valse a dare il proprio contributo a un cambiamento che per lungo tempo, la gente aveva atteso. E nel 1906, con la prova di Havana della Cuban Race di febbraio, poi seguìta a primavera dall’introduzione della nuova gara siciliana della Targa Florio, il Club Francese dell’Automobile (ACF) annunciò l’inizio della prima stagione internazionale del nuovo Grand Prix motoristico internazionale, un’iniziativa che avrebbe ben presto fatto la storia dei motori introducendo, inoltre, norme specifiche per la sicurezza di piloti e spettatori. A quei tempi, per inciso, nessun produttore doveva sottostare a particolari leggi e regolamenti, con il solo limite di un minimo di 10 modelli costruiti e il peso massimo di 1.300 Kg, mentre ogni altra soluzione ingegneristica veniva giudicata opportuna. Il che avrebbe portato negli anni successivi ciascun produttore, tra cui Itala, Renault, Rolls Royce e Darracq, a iscrivere una quantità di vetture totalmente diverse tra di loro, spesso guidate da quello stereotipo di “pilota gentiluomo” che nella generazione immediatamente successiva, sarebbe stato attratto dall’universo totalmente nuovo dell’aviazione a motore. In un vero e proprio vortice di soluzioni contrastanti, più o meno efficienti, risulta dunque assai difficile collegare oggi determinati nomi alla loro automobile, anche vista la penuria di testimonianze foto/videografiche in un’epoca in cui lo scritto, ancora, dominava l’informazione. Escluso il caso, certamente raro ma tutt’altro che inusitato, di un esempio che possa esser giunto ragionevolmente integro di questa particolare epoca tecnologica, come il veicolo perfettamente rimesso assieme dopo esser stato tirato fuori dal deposito dove era finito e messo in mostra in questo video, dal celebre restauratore Eddie Berrisford. Una creatura di un’altro tempo, quando ancora i dinosauri mordevano con gli pneumatici le lunghe strade della Terra…

La spettrale villa vermiglia dell’eclettismo lombardo

Nel centro della grande sala al piano terra, abbandonato da molti decenni, giace un pianoforte a coda, ricoperto dalla polvere ed i calcinacci, precipitati dal soffitto a seguito della rottura dell’impianto di riscaldamento. Pozze d’acqua, isole di terra e relative infiorescenze, che trasportano all’interno il mondo naturale, parlano di un tempo antico e ancor più borghigiano, dell’epoca in cui visse in mezzo a queste mura il conte Felice De Vecchi con la moglie Carolina, uomo del Risorgimento che aveva partecipato alle cinque giornate di Milano nel 1848, diventando in seguito il comandante della guardia nazionale, nel cosiddetto stato italiano preunitario. Ma non prima di aver concluso, qualche anno prima, il grande viaggio della sua gioventù attraverso l’Oriente, spingendosi assieme all’amico naturalista ed entomologo Gaetano Osculati fino a Bombay in India, per poi far ritorno attraverso il Mar Rosso e l’Egitto con un bagaglio inusitato di memorie, disegni e oggetti d’arte, in quella che lui stesso avrebbe definito l’itinerario di una vera e propria carovana, per certi versi all’impresa di un altro celebre italiano, Marco Polo. E come nel caso di costui, il nobile di Milano aveva costruito, su una simile esperienza, un diverso tipo di rapporto con il mondo e in conseguenza, dell’estetica e dell’arte, tale da instradarlo, poco dopo la sua impresa rivoluzionaria contro gli austriaci, nella costruzione di una nuova e splendida dimora tra i monti. Ed è qui che inizia e termina la storia, per lo meno da un punto di vista razionale, della vecchia e rovinata villa di Cortenova, le rosse pareti scrostate dal tempo, due piani che si stagliano contro le pendici boscose dell’Alpe Forno. Ma nell’opinione degli esploratori contemporanei di questo luogo, viaggiatori di un diverso stato della conoscenza, ci sarebbe di molto, molto altro: il succitato strumento musicale, infatti, risuonerebbe certe volte nelle tenebre notturne, mentre grida e strani rumori fanno eco tra le spesse mura dell’edificio a tre piani, un tempo impreziosite da arazzi e tappezzerie. Spiriti demoniaci inoltre vi risiederebbero in attesa di vittime ignare, a seguito del soggiorno in questo luogo attorno al 1920 del celebre occultista inglese Aleister Crowley, che proprio qui avrebbe effettuato i suoi riti spiritistici e varie tipologie di malefici. Una leggenda metropolitana senza basi, inoltre, parlerebbe di una serie di delitti perpetrati in questo luogo tra cui l’uccisione di una figlia e sparizione della moglie, qualche volta familiari del conte stesso, mentre secondo altre versioni del racconto si sarebbe trattato di quelle del custode, che al fine di cercare la seconda si smarrì nella foresta finendo per morire successivamente di stenti. Entrambe verità poco probabili, quando si considera come il decesso di De Vecchi sia effettivamente noto alle cronache, quando già vedovo si ammalò di una patologia connessa al fegato, passando a miglior vita nel 1862 all’età di soli 46 anni. Mentre all’altro estremo dell’epoca abitata della villa, lo stesso discendente della famiglia Negri, incaricata di mantenere abitabile questo luogo dai successivi proprietari, abbia raccontato in un’intervista come ogni leggenda fosse stata creata dai suoi nonni, al fine di evitare la deturpazione ad opera dei vandali dell’antico e prezioso edificio. Ciononostante, sarebbe certamente privo di fantasia, chiunque volesse considerare perciò un simile luogo come del tutto privo di fascino e mistero…