Prove pratiche dell’eccezionale immensità del mare: ogni spiaggia è differente, c’è sempre un pesce più grande, le migrazioni della procellaria difficilmente riescono ad anticipare il ciclo delle stagioni. E lo storico vascello della seconda guerra mondiale USS Stewart (DD-224) almeno fino all’altro giorno, non era stato ancora ritrovato. Stiamo parlando per inciso di uno scafo d’importanza storica innegabile, lungamente ambìto dai ricercatori come valida testimonianza del singolo conflitto più importante della storia umana, affondato di proposito, mediante l’uso di aeroplani e bombe americane, al termine di quella che fu giudicata la sua vita utile secondo i crismi ritenuti necessari dallo Zio Sam. Un cacciatorpediniere di classe Clemson costruito a Philadelphia lungo 95 metri, per inciso, e del peso complessivo di 1.234 tonnellate. Quindi non propriamente un soprammobile, nonostante quello che si potrebbe tendere a pensare sulla base dei presupposti. Creato in base alla necessità, ormai lungamente acclarata verso la metà del secolo passato, di poter difendere una flotta da minacce più agili e sfuggenti, come imbarcazioni siluranti, aeroplani e naturalmente, i temuti sottomarini della Marina Imperiale Giapponese. Punto di svolta fondamentale nella sua vicenda operativa, in effetti, sarebbe stata proprio la missione consistente nell’invio in Asia Orientale come parte di un corpo di spedizione nel 1922, per l’inizio di una missione che all’insaputa del suo stesso equipaggio, sarebbe durata i successivi 23 anni. Molti dei quali trascorsi senza eventi particolarmente degni di nota, tranne qualche piccolo incidente di manovra e l’opportunità di fornire aiuti ai colpiti dal grave terremoto del Kantō, facendo per la prima volta conoscenza con quel popolo dei Giapponesi che sarebbero stati, al tempo stesso la sua condanna, e la salvezza del suo destino. Come conseguenza del frangente in cui, dopo l’attacco a sorpresa di Pearl Harbor del 7 dicembre del 1941, assieme a molte altre navi di stanza nella regione la DD-224/Stewart venne integrata nel comando ABDA (American-British-Dutch-Australian) con il compito di resistere, e per quanto possibile arginare la minaccia nipponica nei confronti degli interessi occidentali nel grande Oriente. Il che avrebbe presto portato a due importanti battaglie, mirate a ritardare i movimenti di conquista del nemico, cui questa solida risorsa nautica avrebbe ricevuto il compito di prendere parte: quella fallimentare, non disastrosa, per il passaggio di Macassar verso l’asset strategico che allora chiamavano “muraglia malese”, del 30 gennaio 1942. E la sonora sconfitta subita nello stretto di Badung, punto di volta nelle operazioni delle Indie Orientali, culminante con l’affondamento dell’incrociatore di comando e conseguente dipartita dell’ammiraglio olandese Karel Doorman. Nonché il serio danneggiamento del cacciatorpediniere Clemson a causa della migliore abilità dei giapponesi nelle operazioni notturne, che imbarcando acqua venne ricondotta a mala pena fino al bacino di carenaggio nel porto di Surabaya. Dove per un errore logistico, rovinò su un fianco venendo ulteriormente danneggiata, poi fu colpita da una bomba nemica. E poco prima che gli Americani si ritirassero da quel luogo diventato indifendibile dopo gli eventi tra il 19 e 20 febbraio, fu intenzionalmente affondata mediante l’uso di cariche esplosive. Fine della storia? Non proprio…

bombardamenti

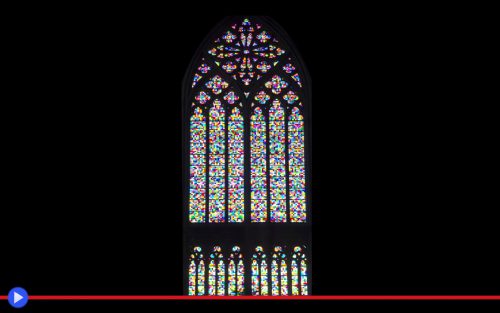

L’incredibile finestra postmoderna fuori dal contesto della cattedrale di Colonia

Voltando l’angolo che porta dall’ingresso della chiesa alla vasta e incommensurabile scenografia della sua navata, il visitatore potrà scorgere qualcosa d’inaspettato. Tra gli altri pilastri sormontati da archi a sesto acuto, in corrispondenza dei fregi ornati di pareti che si perdono nella penombra dei recessi più svettanti, come un milione di farfalle colorate, che paiono risplendere alimentate dal sacro fuoco di un’imperturbabile rivelazione. Soltanto voltandosi, mentre tenta di dare un senso a tale straordinaria visione, egli potrà scorgerne l’origine: la forma immediatamente riconoscibile del tipico finestrone gotico, “riempito” da qualcosa che può essere soltanto descritto come l’immagine di una schermata informatica successivamente a un blocco del tuo PC. Una cascata di pixel variopinti, resi limpidi e splendenti dall’astro diurno che si staglia dietro di loro, almeno in apparenza totalmente privi di alcun tipo di significato. L’opera di un grande artista, forse il maggior pittore vivente, la cui esperienza di vita non potrà più ripetersi, ma anche una particolare situazione di contesto, che per quanto ci è dato auspicare, non DOVRÀ più avere luogo a verificarsi. Semplicemente perché scaturisce dagli abissi più profondi e imperscrutabili della disperazione, pur avendo portato ad alcuni, inaspettati e singolari risvolti positivi.

Tra tutti e tutte coloro che, per fondamentale beneficio dell’umanità, si sforzarono di dare un contributo positivo a quel disastro senza precedenti che fu la seconda guerra mondiale, sussiste una particolare categoria che non viene spesso menzionata nei libri di storia. Sto parlando dei bauhütte o “muratori” secondo l’antica tradizione mitteleuropea, coloro che vivendo all’interno di anguste e instabili capanne sopra il tetto delle cattedrali tedesche, sfidarono con cadenza quasi quotidiana la caduta delle bombe alleate. Nel disperato, ma riuscito tentativo di mantenere intatte alcune delle opere d’arte tangibili più importanti mai lasciate alla posterità indivisa. Vedi un edificio come l’impressionante Kölner Dom (Duomo di Colonia) o ufficialmente Hohe Domkirche Sankt Petrus (La Chiesa Cattedrale di San Pietro) ovverosia semplicemente la chiesa gotica più imponente d’Europa e del mondo. Particolarmente celebre, in taluni circoli, per quella foto del 1944 in cui si erge maestosa ed indefessa in mezzo alle macerie di un’intera città di 700.000 persone, di cui ne restavano a quel punto, secondo le stime più ottimistiche, non più di 50.000. Ivi inclusi i suddetti scalpellini, che persino mentre risuonavano le sirene di allarme per i raid aerei restarono ai loro “posti di combattimento”, estinguendo le fiamme sul nascere e mantenendo l’antico tetto sgombro dai detriti che rischiavano di appesantirlo. Giungendo addirittura, in almeno un caso, a rinforzare un pilastro che era stato danneggiato, grazie all’aiuto di una parte della brava gente di Köln. Quando tuttavia il cappellano cattolico Philip Hannan, giungendo presso la città assieme al resto dell’82° Divisione Aviotrasportata, riuscì a rintracciare l’arcivescovo tedesco Josef Frings, per ottenere un mandato ecclesiastico a protezione e salvaguardia dell’importante edificio, esso appariva già danneggiato in molti aspetti. Il più evidente tra i quali, risultava essere la distruzione di ogni singola vetrata incorporata nelle sue alte mura. Inclusa quella forse più notevole, risalente all’era di completamento dopo circa sei secoli del maestoso progetto architettonico ed originariamente databile al 1863, che sul lato sud commemorava, con un elaborato intarsio di vetri colorati della vastità di 106 metri quadri, l’immagine e l’opera degli antichi Re cristiani dell’Era Medievale a seguire. Un vuoto che avrebbe necessitato, senz’ombra di dubbio, un’attenta pianificazione ed appropriato ripristino alle condizioni originali. Ma poiché una finestra di queste dimensioni costituisce un importante elemento strutturale, ancor prima che decorativo, non sarebbe del tutto fuori luogo affermare che fu necessario fare le cose in fretta, e sommariamente…

Questo impressionante macchinario è il più potente allarme acustico della storia

Il clima nell’isola di Wake risulta essere per lo più tropicale, benché soggetto ad occasionali tempeste nel corso dell’inverno. Prima e dopo le quali, occasionalmente, era solita sollevarsi la nebbia. Un problema niente affatto trascurabile, soprattutto negli anni successivi al 1941, quando la Marina Militare statunitense ebbe ragione di costruire, sopra queste antiche sabbie, la lunga pista di atterraggio di un moderno campo di volo, da cui inviare i bombardieri e i caccia con lo scopo di fiaccare lo sforzo bellico dell’Impero giapponese. Velivoli con propulsione ad elica e motori estremamente potenti ma rigorosamente privi, a causa dello stato del progresso tecnologico, di strumentazione radar o altri ausili elettronici a trovar la strada in condizioni di visibilità prossime allo zero. Il personale di terra in conseguenza di ciò, durante gli anni all’apice e verso la fine della guerra, iniziò ad adottare un’ampia serie di vantaggiose soluzioni: potenti riflettori, segnali lampeggianti, l’accensione di fuochi. Ma c’era un solo approccio che risultasse in grado, a differenza di ogni altro, di disperdere del tutto una simile problematica, trasformando letteralmente una mattinata uggiosa nell’alba quasi-primaverile di un nuovo giorno. Ed il suo nome era era Chrysler Bell Victory Siren, come fieramente assegnatogli durante l’anno successivo ed una volta completato il lungo ciclo di test, presso i laboratori della Bell Telephone di Boston, sotto la supervisione del Dr.Harvey Fletcher. Ora naturalmente, l’originale concezione di un tale meccanismo aveva un diverso scopo originale, sostanzialmente conforme alla necessità di inviare un’allarme acustico a vantaggio, nel momento in cui gli aerei dell’altra sponda del Pacifico dovessero far figurare le loro preoccupanti ombre sulle teste pericolosamente impreparate della popolazione civile. Finché non fu scoperto, in modo assai probabilmente accidentale, come i circa 138 decibel emessi dall’attrezzo (quando misurati a una distanza di 30 metri) avevano un secondo effetto potenziale: quello di far vibrare l’aria per almeno un paio di miglia, portando le particelle umide che formano la nebbia ad urtarsi una con l’altra. Con l’effetto di trasformarle in gocce d’acqua e a seguito di questo, farle precipitare fino all’impatto con il suolo. Ora, purtroppo, ben presto furono scoperti alcuni preoccupanti effetti indesiderati: prima di tutto l’inefficacia sostanziali delle protezioni per le orecchie utilizzate dagli avieri, poco più che piccoli tappi cerati, con la conseguenza dopo un certo numero di “esecuzioni”, di arrivare allo sviluppo di condizioni croniche e continuative come nausee o capogiri. E cosa non da meno, fu notata la formazione di piccole crepe e altri indebolimenti strutturali sulla superficie delle carlinghe o ali degli aeromobili in fase di ritorno, esposti in modo diretto alla squillante e udibile cacofonia di una simile arma del sistema aurale. Gli uccelli, inoltre, continuavano a morire. Il che portò ben presto a far ricorso al suo utilizzo solamente nei casi d’emergenza o in via del tutto eccezionale. Il che, del resto, figurava come un fondamento stesso della sua ragione d’esistenza.

La Sirena della Vittoria, rinominata nella decade successiva alla guerra con la dicitura decisamente più sobria e descrittiva di Chrysler Air Raid Siren, non avrebbe quindi mai trovato un uso particolarmente ampio nel corso della seconda guerra mondiale, in un paese come gli Stati Uniti per sua fortuna mai soggetto ai crudeli bombardamenti destinati a piovere sopra svariati capitali asiatiche ed europee. Finché negli anni ’50, con l’inizio di un altro tipo di più gelido conflitto, non avrebbe assunto il ruolo di prezioso baluardo contro il caso particolarmente temuto, e non del tutto senza una ragione, dell’improvviso giungere di un missile intercontinentale dall’altro lato del pianeta, per sovietica intenzione di dar fuoco alle polveri dell’Apocalisse finale…

Il rombo di un cannone abbastanza grande da affondare la Crimea

Guardando con occhio critico agli stereotipi nazionali europei, è impossibile non notare come molti di essi derivino dall’esperienza critica di quei sei anni di guerra, il susseguirsi di battaglie noto come secondo conflitto mondiale. Ed è stranissimo notare come, nell’opinione degli esterni (prendiamo in analisi, ad esempio, gli americani) tutto quello che è avvenuto prima sembri scomparire, secoli e millenni di storia, permettendo di formarsi un’opinione unicamente sulla base di un breve, tragico ed intenso periodo forgiato nel sangue e nel fuoco. Così la Francia, identità di un popolo tra i più tenaci e saldi nelle proprie convinzioni, patria, tra le altre cose, dell’ultimo grande impero, viene tanto spesso associata indissolubilmente al fallimento della linea Maginot. È un’immagine così potente, un’idea che si trasforma nella rappresentazione ideale del più vecchio degli errori umani: “Non c’è nulla da temere, a patto di essere abbastanza preparati. Io conosco il mio nemico ed ho già vinto. Il mio cuore è in pace.” E di certo, trovandosi contro un’avversario che operava secondo metodi normali, la costruzione di una linea di forti imprendibili lungo il confine con la Germania, al fine d’instradare il loro esercito lungo un passaggio obbligato attraverso il Belgio neutrale, appariva come un’idea perfettamente risolutiva. Che nel caso di un eventuale attacco, avrebbe dato il tempo all’esercito di organizzarsi e montare una resistenza sul terreno a se più familiare, dove ogni spostamento rapido era sostanzialmente impossibile. Ma quando nel 1940, con l’implementazione del piano Manstein, l’atteso assalto dei tedeschi ebbe finalmente inizio, nessuno sapeva realmente cosa ciò avrebbe comportato. L’effettiva potenza che poteva essere schierata da un paese industrializzato moderno in quegli anni, assieme alla mobilità impressionante di un esercito meccanizzato dotato di supporto aereo, artiglieria motorizzata e panzer. In breve tempo, la Wehrmacht irruppe attraverso la densa foresta delle Ardenne, avanzando senza opposizioni verso il cuore stesso di quel paese. Eppure sarebbe possibile affermare, senza deviare eccessivamente dalla verità, che quella particolare fase della guerra fu vinta ancor prima di cominciare. Presso le laboriose officine di Essen, dove Alfred Krupp, amico personale di Hitler, tardò nel consegnare il suo progetto più importante fino ad allora. Un singolo cannone che aveva il potere, in quel momento, di cambiare il corso stesso della storia.

Gustav era il nome del padre di Alfred che aveva lasciato in eredità il suo impero industriale alla figlia Bertha Krupp, finché una legge creata su misura dal führer non aveva rovesciato l’asse ereditario, ponendo il potere nelle mani di chi sapeva essergli fedele. Ma quello stesso nome, in effetti, era stato attribuito anche ad un progetto segreto, concepito per la prima volta negli anni 30 dal Comando Centrale, per costruire un’arma che avrebbe permesso ai tedeschi di fare il loro ingresso in Francia dalla porta principale. Finito nel dimenticatoio per la poca praticità e le ingenti risorse necessarie a realizzarla, finché nel 1936, durante una visita del dittatore baffuto ad Essen, non gli venne in mente di pronunciare l’emblematica frase “E del cannone gigante, che mi dite?” Il lavoro fu fin da subito, febbrile. Un’intero dipartimento delle vaste industrie della Renania Settentrionale, fatte funzionare col lavoro degli schiavi e attraverso un metodo che avrebbe un giorno lontano fatto condannare anche i loro dirigenti per crimini contro l’umanità, iniziarono la forgiatura e l’assemblaggio di quella che rimane tutt’ora l’arma con canna rigata più imponente mai costruita. Un’operazione che si rivelò essere più lunga e difficoltosa del previsto, o forse furono i piani d’invasione che, per ragioni politiche, subirono una drastica accelerazione. Fatto sta che al momento del secondo blitzkrieg (assalto lampo) dopo quello perfettamente riuscito in Polonia (1939) l’arma non era ancora pronta e questa fu probabilmente una fortuna, per Hitler, e una sfortuna per tutti i suoi nemici. Questo perché, come la maggior parte delle altre wunderwaffen (“armi miracolose”) prodotte nel corso della seconda guerra mondiale, il cannone Gustav era un’oggetto tanto formidabile sulla carta, quanto straordinariamente inutile dal punto di vista materiale del suo metodo di impiego. A cominciare dal suo peso: 1350 tonnellate. Nessuna strada, o ferrovia convenzionale, avrebbe mai potuto permettergli di muoversi fino alla linea del fronte…