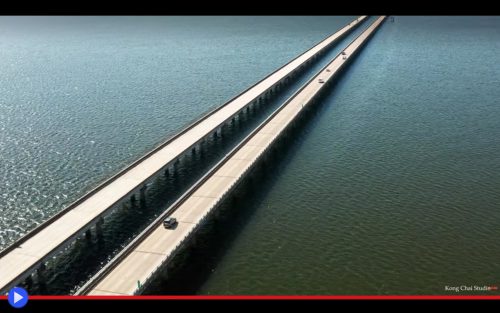

Al trascorrere dei primi 30 minuti, il cielo iniziò a rabbuiarsi mentre nubi si addensavano all’orizzonte. Se davvero si trattava, dopo tutto, del punto esatto in cui risultava possibile osservare la congiunzione tra la Terra ed il cielo. Difficile esserne sicuri, nella più totale assenza di punto di riferimento… Fatta eccezione per la doppia strada grigia, affollata di automobili quasi a contatto l’una con l’altra, impegnate nel complesso tentativo di riuscire ad attraversare il lago Pontchartrain, mentre il notiziario dava i numeri dell’avvicinamento progressivo dell’ennesima tempesta oceanica, pronta ad abbattersi contro la città più vasta dello stato della Louisiana. New Orleans, la capitale mondiale degli uragani e tutto quei fenomeni meteorologici che pur non raggiungendo un simile livello di devastazione, aspirano a creare una quantità ragionevolmente elevata di danni alla gente ed alle loro proprietà terrene. Abbastanza da creare un giusto grado di frenesia, tale da indurre i residenti della sponda sud del lago ad avviarsi verso le proprie distanti abitazioni lasciando in anticipo il posto di lavoro, quando il futuro prossimo appare fosco e ventoso. “Nessun pericolo per le prossime due ore” aveva detto un’ora fa il Weather Channel, senza tuttavia includere alcuna disquisizione aggiuntiva sul tema del traffico, fattore potenzialmente determinante nell’esito di una simile stringente traversata. Ora guardai diritto innanzi a me, dove l’asfalto si stringeva per quanto visibile attraverso il mare d’automobili e quindi di lato, prima da una parte e poi dall’altra, oltre il basso muretto di sicurezza, facente nel presento luogo le funzioni di un patetico ed insufficiente guard rail. Nonostante la più totale assenza di nebbia, non c’era nessuna traccia d’altro che acqua, acqua ed ancora acqua, in prossimità del punto centrale dei 38 Km di viadotto, forse la strada più notevole, ed al tempo stesso terrificante, dell’intero territorio statunitense. L’ultimo luogo in cui vorresti trovarti, all’arrivo largamente prevedibile di un temporale. Ma tra il dire e il fare, notoriamente, c’è di mezzo una cospicua massa da cui emergono le linee assai riconoscibili dei continenti. Soltanto in rari casi attraversata, in mezzo a questi, da una conveniente strada che si perde verso l’assoluta cognizione del concetto stesso di “tempo” e “luogo”…

Associare tuttavia il Ponte del Viadotto del Lago Pontchartrain il cui nome significa in lingua Okwata “acque larghe” al mare propriamente detto, nonostante la natura salina delle acque che lo bagnano, sarebbe rendergli un fondamentale torto nella trattazione. Questo poiché tale significativa opera pubblica, la prima parte della quale venne completata 1956, si trova in effetti collocata nel punto più largo del cospicuo slargo d’acqua, creato dal fiume Mississipi ed i suoi molti affluenti, a partire da qualche chilometro dal Golfo del Messico ed il confinante Oceano Atlantico. Un contenitore, dentro un altro contenitore ma non per questo di ampiezza contenuta, trattandosi di uno specchio d’acqua di forma vagamente triangolare ed un’ampiezza di 1.600 chilometri quadrati. Ma profondo appena, e ciò costituisce una questione niente meno che fondamentale, tra i 3,7 e 4.3 metri nella sua parte centrale, ovvero sufficientemente pochi affinché un moderno cantiere edilizio possa riuscire a poggiarvi, senza sforzi eccessivi, i circa 9.500 piloni sovrastati dall’irrinunciabile viadotto, tale da accorciare di oltre 50 minuti il tempo necessario a raggiungere la sponda nord del lago, dall’affollato centro cittadino dell’affascinante, affollata città dove nacque e prosperò la musica Jazz. Una visione senza pari in buona parte del mondo, tanto da aver costituito per anni uno dei principali luoghi per scattare fotografie utili a dimostrare la curvatura del pianeta, e che sarebbe stata superata in lunghezza solamente nel 2011, con l’apertura del ponte cinese della baia di Jiaozhou, misurante ben 41 Km. Soltanto 25 dei quali, tuttavia, ininterrotti e sopra una singola massa d’acqua, così da aver creato un’immediata disputa in materia per il predominio sulle pagine dell’essenziale (!) Guinness dei Primati, almeno fino alla creazione di due categorie distinte entro l’anno successivo. Per restituire agli Stati Uniti un primato di cui tutti, per una ragione o per l’altra, sembravano essere eccezionalmente fieri.

storia

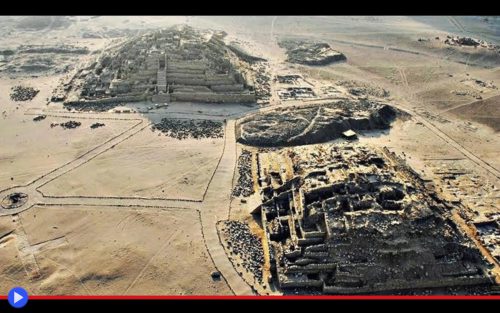

Il poco discusso sito archeologico delle più antiche ed imponenti piramidi americane

Riesce ad essere senz’altro sorprendente, se guardata con il giusto spirito analitico, la maniera in cui le origini del concetto stesso di civiltà risiedano in un punto periferico del senso comune, venendo sollevate o discusse solamente in ambiti specifici o in maniera superficiale ed approssimativa. Soprattutto quando si parla delle tre più celebri zone in cui l’associazione umana portò alle prime collaborazioni plurime e la costruzione di grandi comunità stanziali: l’Egitto con le sue piramidi e maestosi templi; la Mesopotamia con le città di Assur, Uruk e Babilonia; le giade incise e le ossa oracolari di tartaruga della Cina d’epoca neolitica e successiva. Mentre assai meno note risultano essere le principali eredità lasciate dalle genti del Messico ancestrale e la valle dell’Indo, ulteriori due poli d’aggregazione e avanzamento tecnologico della collettività umane. Ma praticamente sconosciuta, in questo novero, risulta essere d’altronde quella che viene spesso definita la sesta (non per importanza o ordinamento cronologico) delle sei culle del progresso, l’odierno Perù circondato dall’alta muraglia delle montagne andine. Il che la dice molto lunga, in merito a quanto variabili possano essere i traguardi perseguiti da un intero popolo, e la maniera in cui non sempre il tipo di risorse e vie d’accesso alla prosperità possano essere immediatamente riconoscibili, strutturalmente conformi e mirate all’ottenimento di evidenti o ben riconoscibili vantaggi per la qualità di vita. Che un qualcosa si trovasse, d’altra parte, nell’arido semi-deserto situato tra la principale catena montuosa sudamericana e l’Oceano Pacifico, a 23 Km dalla costa e 182 dalla città di Lima nella valle del fiume Supe presso l’odierna Caral, era stato ben noto fin dall’anno 1948, per le ricerche dell’archeologo americano e principale ricercatore della civiltà di Nazca, Paul Kosok. Il quale tuttavia in assenza di spettacolari geoglifi, o il tipo di reperti che comunemente ci si aspettava di trovare presso gli antichi siti andini, si limitò a menzionare questa posizione nei suoi studi senza dare inizio ad alcuna procedura estensiva di scavo. Così come avvenne di nuovo nel 1975, ad opera dell’architetto peruviano Carlos Williams, che utilizzò l’esempio di possibile città ancestrale all’interno di una sua famosa trattazione della storia costruttiva nazionale. Il che, di fatto, pareva commisurato alla prevista importanza e distinzione dell’intera zona geografica, semplicemente priva di risorse che potessero sostenere grandi concentrazioni umane, dando luogo a significativi lasciti capaci di massimizzare la nostra conoscenza pregressa degli antichi. Questo almeno finché nel 1994, l’antropologa ed archeologa dell’Università di San Marcos, Ruth Shady, non avrebbe spostato la propria significativa lente indagatrice verso gli sparuti rimasugli e poche pietre tagliate visibili in corrispondenza della superficie. Che sarebbero risultate ben presto del tutto conformi al concetto largamente utilizzato della cima dell’iceberg, rivelando al di sotto una pluralità di strutture in muratura che progressivamente diventavano sempre più grandi, sempre più imponenti. Proprio come ci si aspetterebbe accadere, per l’appunto, alla soluzione architettonica maggiormente rappresentativa del mondo antico, in quanto l’unica possibile per costruire più in alto verso il cielo, nell’assenza di materiali o pilastri di sostegno costruibili secondo le modalità disponibili in epoche successive… Una piramide quindi, o per meglio dire tre di queste dalle dimensioni più impressionanti, circondate da una pletora di altre più piccole, complessi residenziali multi-piano e vere e proprie piazze con anfiteatri, costruiti con la distintiva soluzione di una piazza scavata al di sotto del livello del terreno, e circondata da alte sponde in muratura. Il tutto disseminato in uno spazio approssimativo di 60 ettari, definendo a pieno le caratteristiche di quella che poteva solamente essere stata una possente capitale, o città sacra, di un’intero gruppo di associazione etnica, organizzativa e commerciale. Di quella che lei fu pronta a definire civiltà di Caral, benché gli anglofoni preferirono mantenere la precedente definizione, non del tutto corretta, di Norte Chico. Nessuno poteva aspettarsi ciò che sarebbe tuttavia emerso di lì a poco, tramite le prime analisi al carbonio 14 effettuate su alcuni reperti di stoffa e i legami di corde consumate dal tempo, utilizzati spesso per tenere assieme gli agglomerati di pietre costituenti le opere murarie del centro abitato: una datazione acclarata risalente al 3.500 a.C, ovvero antecedente addirittura alla costruzione delle ben più celebri piramidi nordafricane, tanto celebri da aver generato una quantità spropositata di teorie ed ipotesi extra-terrestri. Mentre nessuno, a memoria d’uomo, si è mai preoccupato di cercare giustificazioni per gli antichi popoli del Perù…

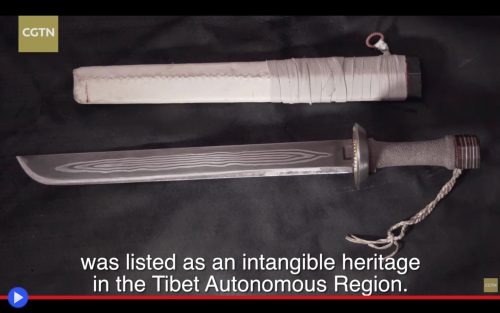

La millenaria tradizione in bilico sul filo del coltello tibetano

Poiché ogni popolo è sostanzialmente, almeno in parte, il prodotto culturale del suo ambiente d’appartenenza e ciò è tanto maggiormente vero, quanto più quest’ultimo è dotato di caratteristiche che variano dalle comuni aspettative situazionali. E perciò in quale altro luogo, piuttosto che il letterale tetto geografico del mondo, avrebbe potuto svilupparsi e prendere piede un simile sistema filosofico, lo schema di valori in grado di dare un significato all’esistenza dell’uomo, alle tribolazioni della vita ed il destino che ci aspetta successivamente alla morte? Tra gli svettanti altopiani e le verdi valli del Tibet, circondate da scoscesi picchi montani, contro i quali riecheggiavano da tempo immemore i sutra delle preghiere, ed il suono roboante delle campane buddhiste. Ma se tutto questo è pienamente apprezzabile dal punto di vista filosofico e religioso, altrettanto facilmente possiamo ritrovare simili correlazioni tra gli schemi tecnologici di una particolare civiltà ed il tipo di risorse minerarie su cui gli è concesso fare affidamento, dagli imprescindibili schemi del sistema naturale. Materiali come gli utili metalli, capaci di costituire il fondamento stesso di molti dei processi industriali e militari della storia stessa. Ed è attraverso un chiaro riferimento a tutto questo, che possiamo ritrovare uno degli elementi stessi alla base del mito delle origini del regno montano di Tubo, in cui si narra del divino governante Nyatri Tsenpo, disceso dal cielo stesso mediante l’utilizzo della scala di corda dmu thag, descritta come una sorta di arcobaleno. Così come l’essenziale aspetto di quel particolare fenomeno atmosferico appariva chiaramente sulla lama dell’attrezzo usato per fabbricarla, il cosiddetto coltello di gus. Così all’interno delle cronache, la narrazione procede con i saggi discendenti di quel personaggio che governando le genti del Nepal, avrebbero insegnato loro una serie di utili segreti: la fabbricazione di arco e frecce, di asce e trappole per gli animali. Dei vasi di ceramica. Di scudi ed attrezzi di ferro. Ed infine, il segreto più grande di tutti, quello necessario ad emulare e mettere a frutto lo stesso tipo di potenza posseduto dall’antico capostipite dell’intera dinastia. La prima versione terrestre del coltello si sarebbe quindi concretizzata durante il regno di Zhigung Tsampo, ottavo governante del paese destinato, come i suoi predecessori, a far ritorno nei cieli al momento della sua morte attraverso una corda di luce, il che non avrebbe d’altra parte impedito alle sue spoglie mortali di trovare posto tra i sacri tumuli della valle di Chongye, importante lascito della sua tangibile dinastia, conclusasi secondo gli storici attorno al XIII secolo d.C. Ma non prima che, o almeno così si narra, un gruppo di nove fratelli “dagli occhi piccoli”, che abitavano presso l’irraggiungibile picco montano di Sidor, potessero imparare i segreti della forgiatura celeste, in modo tale da costruire il primo esempio di lama divina, tra i tangibili recessi dell’esistenza. Per poi trasmettere il loro segreto al leggendario fabbro Mitotago della foresta di Gyiyulhozha, capace di costruire un tipo di spada capace di tagliare nove alberi allo stesso tempo.

Tutto ciò benché storicamente parlando e per ovvie ragioni, il coltello tibetano non potesse possedere una simile potenza, pur rappresentando un importante possedimento, dai molti tipi di utilizzo, per coloro che ne resero famosa l’affidabilità e resistenza. Sfruttandone l’affilata lama per un vasto ventaglio di necessità tipiche del vivere rurale, tra cui la caccia, la preparazione della carne, la lavorazione del legno, l’autodifesa. Mentre la spada da guerra, anche un importante simbolo religioso in quanto fondamentale attributo del bodhisattva Manjushri, diventava un oggetto irrinunciabile all’interno della casa dei potenti. Giacché tradizionalmente sia uomini che donne di questo paese erano abituati a muoversi attraverso i giorni armati di un simile implemento di taglio, tradizione destinata a continuare fino all’inizio dell’epoca moderna ed anche in seguito ad essa, per quanto possibile nonostante le severe restrizioni imposte in seguito alle imposizioni normative dei cinesi. La cui stessa esperienza pregressa avrebbe in effetti potuto contribuire, secondo alcune interpretazioni filologiche, all’affermazione della particolare tecnologia metallurgica tibetana durante i commerci effettuati nel corso delle dinastie Ming e Qing, giacché non era insolito che tale oggetto venisse chiamato tradizionalmente coltello degli Han, ovvero in altri termini, il prodotto per antonomasia del vasto ed ingegnoso Regno di Mezzo. Benché i tibetani stessi, come loro esplicita prerogativa, fossero riusciti ad integrare e modificare tale specifico fattore culturale, in un un complesso rito produttivo composto da oltre 20 passaggi distinti, capaci di prolungarsi attraverso un periodo di svariate settimane, se non addirittura mesi nel caso dei pezzi più elaborati ed imponenti…

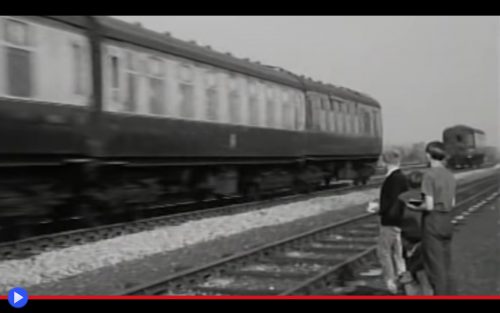

Il vecchio sistema dei vagoni sganciati al volo dai treni che non rallentavano in stazione

In una scena spesso ripetuta verso la seconda metà del XIX secolo, ma non meno eccezionale a causa di ciò, gli operatori dei primi convogli in uso presso la Grand Station di New York dovevano fare i conti con un singolare problema: la maniera in cui giungendo attraverso il tunnel di Park Avenue, lo spazio di deposito non disponesse di una quantità e varietà sufficiente di piattaforme rotative per gestire logisticamente la situazione. Ragion per cui all’avvicinarsi del punto di sosta designato, il macchinista accelerava, invece di frenare, mentre un addetto con il ghiaccio delle vene si sporgeva fuori dalla locomotiva, con in mano il lungo palo usato per sganciare la carrozza successiva e assieme ad essa, l’intera parte rimanente del treno. All’udire del segnale concordato, quindi, quest’ultimo si prodigava nel disattivare il gancio pneumatico in maniera rapida ed inesorabile, mentre la singola motrice distaccava l’intero complesso dei vagoni che facevano parte del suo stesso bastimento. Ecco che il personale in stazione, vedendola passare, attivava quindi quello che localmente veniva chiamato uno “scambio al volo” (flying switch) al fine di lasciar procedere per inerzia la coda del dragone presso l’area designata, presso cui un secondo macchinista avrebbe provveduto ad attivare l’impianto frenante in modo totalmente autonomo ed attentamente calibrato. Semplice, funzionale. Mortalmente pericoloso. Eppure mai una volta, per i molti anni in cui venne impiegato un simile sistema, si sarebbe verificato un incidente, in tale versione statunitense di un’ormai ben collaudata procedura, usata da almeno una decade all’altro lato dell’Atlantico, nel paese in cui la ferrovia era stata elevata al rango di arte tecnologica al servizio dell’intera popolazione. Sto parlando chiaramente della Gran Bretagna e della vicina Irlanda, entro cui i confini, a quanto narrano le cronache, i passeggeri dovettero riuscire a razionalizzare un particolare stile di viaggio. Quello effettuato all’interno di una cosiddetta slip coach o carrozza [lasciata] scivolare via, secondo un copione che non diventava più tranquillizzante ad ogni successiva esecuzione funzionale. Mediante cui di solito non tutto il treno, come nel caso newyorchese e successivo, bensì determinate sezioni di esso, venivano sganciate al raggiungimento di stazioni minori, permettendo ai loro occupanti di scendere senza per questo rallentare la corsa dei loro compagni di strada ferrata. Un approccio indubbiamente intrigante fondato sulla natura modulare di questa intera classe di veicoli, sebbene le complesse implicazioni organizzative, tecnologiche e psicologiche avrebbero progressivamente reso desueta una tale pratica. Che del resto non avrebbe mai preso piede fuori dai paesi anglosassoni, fatta eccezione per alcuni isolati esempi in Francia ed Olanda. Mentre osservando a posteriori la faccenda, non sarebbe stato possibile dubitare in alcun modo che in quel preciso momento storico, entro quel determinato luogo geografico, l’abbandono intenzionale dei vagoni rappresentasse l’onda del futuro ferroviario nell’opinione di molti, soprattutto coloro che ebbero il potere, e la capacità, di propagare gli specifici passaggi necessari a compiere correttamente la manovra.

C’è d’altra parte un significativo potere nell’inerzia, come ampiamente dimostrabile dalle leggi fisiche della conservazione del momento angolare e dell’energia, che un controllore di qualsiasi meccanismo deve necessariamente dissipare, per ciascuna attivazione di un qualsivoglia tipo d’impianto o dispositivo frenante. Ragion per cui, quale sarebbe la ragione per operare in tal senso verso l’intera collettività coinvolta, piuttosto che coloro, fra tutti, che hanno effettivamente raggiunto la propria destinazione finale? Qualcosa di simile dovette passare per la mente, anche senza tale serie testuale di parole, degli operatori addetti alla tratta tra Deptford e Spa Road, che nell’ancor più remoto 1836 misero in atto per primi l’approccio all’immagazzinamento già descritto in apertura presso il terminal americano ad oltre un lustro di distanza. Ma il primo esempio nazionale di carrozza passeggeri volutamente sganciata presso una stazione si sarebbe verificata nel 1858, quando la London, Brighton and South Coast Railway (LB&SCR) decise di essersi stancata, ragionevolmente, di far sosta per un numero estremamente ridotto di passeggeri presso la stazione di Haywards Heath, nella parte ovest del Sussex. Nondimeno intenzionata a mantenere attivo tale punto di sosta, decise perciò d’implementare un metodo per cui soltanto i diretti interessati, quando presenti a bordo, si fermassero presso quel particolare punto d’arrivo.