Nel capitolo 89 del secondo libro della Naturalis Historia, Plinio il Vecchio scriveva testualmente: “Insula in mari repente exorta est, ex profundo mari, cum magna fragore et fumus et lapides iactarentur.” Era il primo secolo d.C. Visione onirica di un tempo irraggiungibile, realizzazione mistica del volere di divinità marine? Oppure un effettivo fenomeno da registrare negli annali, destinato a creare un lascito effettivo nella memoria storica del popolo siciliano? Trascorsero ben 10 secoli affinché di nuovo, tra gli scritti coévi, si potesse individuare una seconda traccia della misteriosa terra emersa priva di un nome. Quando il cronista itinerante di origini curde Ali Ibn al-Athir menzionò di nuovo l’Insula Ignis nel suo al-Kāmil fit-Tārīkh (“La Storia Completa”) come una landa emersa dalle fiamme, che prestò sparì di nuovo tra i flutti salmastri della superficie marina. Tralasciando ulteriori avvistamenti saltuari all’inizio dell’epoca moderna, da parte di marinai di passaggio nel canale della Sicilia che comunque non riportarono su alcun tipo di mappa dettagliata l’estensione del fenomeno, l’estemporanea evocazione da parte della geologia sommersa non si palesò di nuovo fino a quello che, ad oggi, rimane uno dei primi e più feroci conflitti tra uno stato della penisola italiana e le grandi potenze imperialiste europee. Episodio in grado di costituire, per il suo svolgimento singolare, una lampante metafora della futilità di perseguire nuovi territori ad ogni costo, anche in assenza di reali basi pratiche o necessità esistenziali.

Siamo verso la fine di giugno del 1831 allora quando, tra le coste agrigentine e gli scogli di Pantelleria si verificò un improvviso sommovimento tellurico, tutt’altro che raro in quel particolare territorio di riferimento. Di lì a poco i marinai e pescatori che si trovarono a gettare l’ancora lungo le coste dell’intera regione riportarono a terra l’impressione di aver visto, lontano all’orizzonte, altissime colonne di fumo e pietra pomice che galleggiava sulle acque, in quantità che ben pochi di loro avevano precedentemente sperimentato nel corso dei loro viaggi. Un intero tratto di mare, in base alle cronache del tempo, sembrava inoltre ribollire, quasi al prepararsi di una spietata vendetta da parte dell’antico dio Nettuno. La cui creazione pratica, configurata come un doppio promontorio con in mezzo una pianura rocciosa dall’estensione complessiva di 4 Km quadrati, sarebbe stata finalmente circumnavigata, il 7 luglio di quell’anno, e descritta nel diario di bordo della nave Gustavo guidata dal capitano Francesco Trifiletti, un vascello da guerra borbonico appartenente alla flotta del Regno delle Due Sicilie. Il cui sovrano illuminato Ferdinando II, ricevendo la notizia inaspettata, ordinò subito di effettuare studi scientifici sullo strano fenomeno ed includerlo in termini approfonditi nella cronistoria dedicata alla posterità del suo governo. Tra i primi personaggi del mondo accademico epoca coinvolti, il docente di geologia berlinese Friedrich Hoffman, che si trovava in quel momento in Sicilia, il professor Carlo Gemmellaro ed il fisico al servizio del governo, Domenico Scinà. Ciò che il sovrano non ebbe la presenza o possibilità di fare, tuttavia, fu presidiare il nuovo territorio con truppe militari o di marina in pianta stabile, almeno fino all’incombente, infinitesimale ma pur sempre significativo assestamento nella distribuzione dei territori sui confini europei. Giacché in base alla legge degli uomini fin dall’epoca degli Antichi Romani, una Insula in mari nata rappresentava una criticità in materia di competenze amministrative dall’elevato grado d’incertezza. Essendo fondamentalmente l’unico appannaggio di colui, o coloro, che avessero l’ardire di piantarvi sopra un presidio di natura pienamente identificabile e acclarata…

sicilia

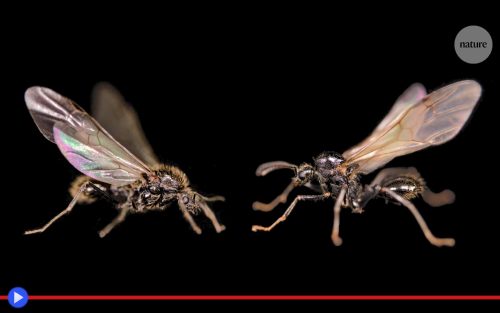

La singolarità genetica della formica che incorpora due specie nella sua discendenza

C’è solo un’altra specie di esseri, su questo pianeta, che vive quotidianamente il nostro stesso stato di conflitto, completo e totalizzante, nei confronti dell’ambiente che si trova attorno. La tremenda manifestazione del destino percepito come unica possibile soluzione situazionale: replicare la propria esistenza, fino a sovrascrivere ogni possibile alternativa biologica esistente. Così controllando l’assoluta ecologia di un sito naturale, fino ad asservirla totalmente in uno stato d’esistenza alternativo in cui possa realizzarsi il predominio assoluto. Ed è così poco tollerante, l’indole della formica, nei confronti di ostacoli posizionati sul proprio cammino che in alcun modo riesce a tollerare la condivisione con creature disallineate, persino quando appartenenti alla sua stessa stirpe quanto meno parzialmente, essendo figlie di un diverso ramo del grande albero biologico del pianeta Terra. Immaginate dunque la sorpresa del gruppo di studiosi dell’Università di Montpellier, tra cui Y. Juvé ed il portavoce videografico Jonathan Romiguier, impegnati da qualche tempo nell’osservazione delle popolazioni attestata in Sicilia della formica di origini spagnole Messor ibericus, quando all’interno delle tane rilevanti cominciarono a scorgere la cospicua presenza di maschi, poi statisticamente quantificati ad un totale di circa il 56% del totale, privi della caratteristica pilosità capace di caratterizzare questa ben conosciuta varietà d’insetti eusociali. Il che avrebbe successivamente portato all’identificazione dell’imenottero “intruso” come una moltitudine coesistente di rappresentanti della specie non necessariamente contigua delle Messor structor, un altro tipo di formiche raccoglitrici originarie della penisola Iberica, i Balcani e l’Italia. Il che avrebbe avviato un frenetico quanto infruttuoso tentativo di ricerca, negli immediati dintorni, di un formicaio appartenente a tale genìa. Giacché questo tipo di commensalismo, in particolare nel genere Messor, è attestato condizioni specifiche entro le quali gli imenotteri si riservano un certo grado di tolleranza nei confronti della controparte, permettendo l’intrusione ed addirittura la fecondazione da parte di questi ultimi della propria stessa regina, al fine di produrre una diversa casta di lavoratrici o schiave interspecie, maggiormente efficienti nello svolgimento dei compiti che gli verranno in seguito assegnati dal formicaio. Ciò mentre le figlie della propria stessa stirpe, allo stesso tempo, potessero risultare principalmente femmine, massimizzando in tale modo la disponibilità di regine future. Attribuzione circostanziale dell’anomalia che nel presente caso, nonostante la sicura ricerca degli studiosi, non sarebbe andato incontro alla soddisfazione sperata. Lasciando emergere in maniera graduale, nonché inesorabile, l’incredibile sospetto titolare…

L’approdo sìculo della formica di fuoco: cosa implica l’avvistamento della Solenopsis in Europa

Dal motto di un Impero alla definizione scientifica d’un gruppo d’imenotteri, invictus è quel termine latino che assicura, nella sussistenza di qualsiasi fattore contestuale, che una cosa o un gruppo non possono essere sconfitti, neppure dal passaggio di quel vento entropico che siamo soliti chiamare “passaggio del tempo”. Così l’essenza del Senato e Popolo Romano, anche dopo la sua divisione ed il collasso che ne avrebbe avuto origine, non fu mai davvero superato, resistendo ai secoli come concetto sovranazionale, reso tangibile dalla monumentale quantità di resti materiali, eredità linguistiche, ancestrali discipline. Eppure non dovremmo tralasciare come, tra coloro che crearono tale aggettivo e il popolo d’insetti che lo ha ereditato, furono i secondi a oltrepassare indenni le generazioni. Comparendo ancora oggi presso il novero degli atlanti dell’ecologia vigente, più potenti e prolifiche che mai. La RIFA: Red Imported Fire Ant o Solenopsis invicta può dunque presentarsi come una delle specie del regno animale di maggior successo al mondo. Se tale traguardo è veramente degno di esser misurato dalla quantità di luoghi dominati dalla sua incrollabile ed irriducibile presenza. Resistente, adattabile, indefessa. Capace di raggiungere gli estremi recessi dei continenti trasportata dagli uomini del tutto inconsapevoli, dal vento, persino dalle correnti. Grazie alla sua capacità di unirsi collettivamente nella formazione di zattere del tutto inaffondabili, destinate a resistere per giorni se non settimane intere. Come la grande arca del profetico Noé, che tanti millenni fa giunse presso le pendici del monte al-Ǧūdī, ad est del Tigri. Mentre queste distanti e zampettanti eredi, guidate dall’istinto ed il bisogno di acquisire nuovi territori, avrebbero un giorno percepito di aver messo piede nella terra promessa di un diverso tipo di appartenenza. E da quel giorno avremmo avuto anche noi, le formiche di fuoco.

Lo studio pubblicato pochi giorni fa sulla rivista Current Biology, uno sforzo cooperativo dell’Istituto di Biologia Evoluzionistica di Barcellona e le Università di Parma e di Catania, è di quelli che tendono a venire interpretati dalla stampa e gli altri media con terminologia allarmante. Poiché non sottolinea un’incipiente progressione o lieve trend peggiorativo, bensì uno stato dei fatti che si è già concretizzato ormai da diversi anni, tra l’indifferenza o l’incapacità di farne chiara l’evidenza prima di questo illuminato momento. 88 nidi dalle dimensioni significative contati nel corso dell’inverno tra il 2022 e il 2023 sono effettivamente troppi, di gran lunga, perché sia possibile tornare indietro. Il che ci lascia due possibili sentieri a partire dal momento attuale: una dura e intransigente repressione, con pesticidi spesso in grado di arrecare danni significativi all’ambiente. Oppure venire a patti con l’ulteriore, problematica realtà dei giorni a venire…

L’omerica trasferta della capra che seppe avvolgere le sue corna attorno al mondo

Bestie mitologiche e ardui viaggi fino ai più remoti confini del mondo: se soltanto esistono due soggetti, in grado di evolversi parallelamente attraverso le narrazioni mitologiche dell’uomo, fino a diventare un tutt’uno inscindibile maggiore della somma delle sue due parti! Ciclopi ed unicorni, pesci e donne, arpie, equini e leoni con le ali di un rapace. Testa di una cosa e corpo di un’altra, coda di scorpione, occhi di brace senza nessun tipo di riposo. Creature tanto rare quanto ingombranti dinnanzi a noialtri, in forza di una loro tipica tendenza all’aggressività. Poiché non è possibile addestrare l’inusitato. A meno di accettarne le regole e l’aspetto come fosse un qualcosa di assolutamente normale. Come una capra di assolate valli presso l’accogliente Meridione, che parrebbe fuoriuscita a pieno titolo dalle illustrate pagine di un antico novero antologico di simili creature. Mostri soltanto di nome eppure mai di fatto, visto il posto di rilievo posseduto da questi animali nella storia e le vicende pregresse dell’intera isola siciliana.

Dotata di un candore splendido che può resistere alla pioggia e le intemperie del mondo, la capra cosiddetta girgentana (dall’originale nome della città di Agrigento o Akragas) rappresenta un valido problema nella classificazione già a partir dall’epoca della sua prima esistenza documentata. Poiché pur tradizionalmente associata, per probabile inferenza, alla più nota ed importante storia sulla nascita di Zeus, non viene oggi ritenuta tuttavia essersi aggirata tra i confini della Magna Grecia fino ad almeno 10 secoli più tardi, grazie all’interscambio commerciale con i popoli d’Oriente nel corso della sincretizzazione pan-europea nell’epoca tardo medievale. Questo a causa e come appare in modo chiaro per il suo possesso di un tratto genetico tra i più notevoli e stupefacenti: il grande paio di corna capace di raggiungere fino ai 70 cm nei maschi dominanti, dalla forma appiattita e arrotolata su se stessa alla maniera di un cavatappi, oppure la spirale del suo stesso acido desossiribonucleico, alias codice genetico o DNA. Permettendo di desumere, sebbene la certezza non sia qui certamente di casa, una potenziale discendenza dalla forma e l’aspetto preistorico della Capra prisca o bhukko, specie preistorica attestata nell’intera area indoeuropea con particolare numero di ritrovamenti in Austria e nella Galizia Orientale, per non parlare di almeno due statuette facenti parte del tesoro antichissimo della città mesopotamica di Ur. Almeno fino ad essere stata sostituita, per una maggiore facilità di gestione ed allevamento, dalla discendenza odierna della Capra aegagrus, originaria di Creta, Caucaso ed India. Per lasciare, nell’areale niente meno che cosmopolita di uno degli animali destinati a diventar domestici per eccellenza, un singolo territorio all’altro capo dei continenti, all’ombra di quell’alto tetto che costituisce la sommità più alta del pianeta stesso: l’Himalaya, il Tibet e le ampie lande pakistane, dove la chiamano in lingua urdu capra mārkhor, ovvero letteralmente “[dalle] corna che si avvitano su loro stesse.” Capra per lo più selvatica di dimensioni medie ed un colore tendente al marrone scuro, dalla muscolatura maggiormente sviluppata ma dotata degli stessi favolosi ornamenti cranici dell’odierna girgentana, riuscendo a confermare almeno in linea di principio un lungo e complesso viaggio di ritorno presso i luoghi d’origine sulle acque del più importante mare per le civiltà occidentali del Mondo Antico, si ritiene grazie a scambi commerciali condotti da popoli originari primariamente della penisola arabica e i più immediati dintorni. Permettendo in questo modo all’ornato sovrano caprino di tornare alla “sua” personale Itaca, dalle dimensioni certamente un po’ più vaste rispetto all’odisseica meta del più sfortunato degli eroi greci. Fino al punto di costituire il più notevole triangolo del suo intero contesto geografico, punto d’incontro d’innumerevoli ricchezze provenienti dai regni ed imperi più distanti. Affinché nessuno potesse mai più affermare, allora ed in futuro, che la capra girgentana fosse un degno ed esclusivo simbolo della Sicilia…