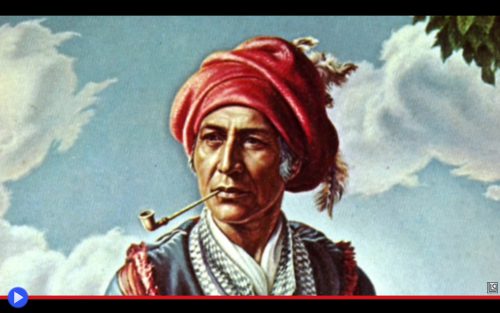

In un famoso aneddoto della storia Cherokee, ambientato negli anni immediatamente successivi al 1821, un uomo si presenta innanzi all’assemblea dei capi del suo villaggio. Secondo alcuni, siamo presso la sua natìa terra di Tuskegee, nell’attuale Tennessee, mentre nell’opinione di altri lo scenario è quello del Big Skin Bayou, bacino fluviale dell’Arkansas dove egli si era recentemente trasferito con la sua famiglia. Si tratta, ad ogni modo, di un frangente stranamente simile a un processo, benché tale importante figura risulti essere accompagnata, nella versione più diffusa della storia, da sua figlia, che non poteva avere all’epoca molto più di sei anni. E se vi sembra strano che un evento d’importanza epocale avvenuto appena due secoli fa possa contenere un così alto grado d’incertezza, considerate quanto segue: per l’intera popolazione delle genti indigene della parte centro-orientale degli Stati Uniti, non c’era altro modo di comunicare che il verbo parlato, e la memoria dei singoli rappresentava l’unica maniera di mantenere vivida una vicenda. Questione, di lì a poco, destinata a cambiare. E c’è un momento estremamente preciso per tutto questo, l’attimo in cui il commerciante, fabbro ed argentiere Sequoyah, allontanata momentaneamente la piccola Ayokeh, tirò fuori un pezzo di carta ed iniziò a scriverci sopra le parole pronunciate a turno dai membri dell’improvvisato tribunale. Quindi, una volta che era ritornata nella stanza, la invitò a leggere ordinatamente il suddetto elenco. Operazione che riuscì ad effettuare senza il benché minimo errore, il che rappresentò per i presenti una sorta di prodigio totalmente privo di precedenti. Perché mai, a memoria d’uomo, qualcuno era riuscito a fare questo: adattare la sublime stregoneria dei “fogli parlanti” posseduti dai coloni europei ad una delle stratificate, foneticamente e grammaticamente complesse lingue dei cosiddetti indiani. Ponendo le basi di un profondo processo di mutamento a più livelli della società, che in un altro tempo e luogo avrebbe chiaramente confermato la latente accusa di stregoneria a carico di costui. Ma che tra i Cherokee riuniti in quel frangente, innalzò istantaneamente lo status e il prestigio di costui e la sua intera famiglia a quella di un giovane capo, posizione che egli avrebbe impiegato negli anni a venire per massimizzare la diffusione del suo metodo di notazione ampiamente collaudato.

Chi era dunque Sequoyah, alias George Gist, e da dove aveva tratto l’ispirazione per l’opera che gli avrebbe permesso facilmente di passare alla storia? Come precedentemente accennato, la sua vicenda personale è avvolta da un alone di mistero e si dice che per ogni testo o trattazione in materia, non esistano due resoconti capaci di risultare identici nei contenuti e progressione degli eventi. Nonostante ciò, esistono determinati punti di concordia tra le parti, grazie ad articoli pubblicati negli anni immediatamente successivi dal Cherokee Phoenix, un giornale che iniziò ad essere pubblicato a partire dal 1828 con l’aiuto dei missionari, che avevano realizzato a tal fine un set di caratteri mobili basati proprio sull’invenzione di questo individuo eccezionale. Sequoyah nasce attorno al 1770, presumibilmente da una madre indigena ed un padre giunto in Virginia con gli altri coloni di nazionalità tedesca. Fatto crescere ed educato da lei, in base alla tradizione matrilineare delle usanze di questo popolo, egli si mostrò ben presto possessore di un’intelligenza vivida, ma doti fisiche decisamente al di sotto della media. Soffrendo, nello specifico, di un qualche tipo di afflizione alle gambe, forse un gonfiore cronico delle articolazioni oppure l’edema sottocutaneo dell’anasarca, che gli impediva di lavorare attivamente nei campi o di partecipare alla difesa del suo villaggio. Il che avrebbe abbassato significativamente il suo status sociale, portando in base al racconto di un discendente a veder modificato il proprio nome da Gi-sqwa-yah (“C’è un uccello all’interno”) In Se-quo-yah (“C’è un maiale all’interno”). Ed è qui importante sottolineare come l’omonimia con l’alto e nobile arbusto della California sia generalmente attribuita ad una precisa scelta del naturalista Stephan Endlicher, che gli attribuì oltre mezzo secolo dopo l’appellativo di uno dei più famosi nativi americani. Piuttosto che il caso inverso, nell’ipotetico tentare di onorare un individuo che si trovava in realtà collocato nel punto più basso della scala sociale. Ma le cose, per fortuna sua e di tutti, erano ben presto destinate a cambiare…

Stati Uniti

Un altro monito dall’uomo che si è attribuito l’ardua missione d’ispezionare i guard rail

Soltanto un padre preoccupato, il suo telefono con videocamera, un canale YouTube da 58.800 iscritti. Tanti, tantissimi eppure mai davvero abbastanza. L’argomento del video di oggi: una di quelle cose che letteralmente ci circondano, pur trovandosi frequentemente oltre i margini della nostra coscienza. Ma guai, a farci finalmente caso. Poiché quanti tra gli onnipresenti corrugati metallici ai margini delle strade, spesso concepiti al fine d’impedire l’invasione di corsie opposte, sono davvero costruiti nella maniera ideale, ovvero completi in ogni loro significativo ed importante dettaglio? Aspetti come la consigliabile presenza di un sistema di ancoraggio al suolo, mediante cavo metallico imbullonato nell’asfalto, pena l’incapacità di mantenersi integri durante il colpo obliquo di un veicolo abbastanza pesante. Evento il quale, come qui ampiamente dimostrato ed anche documentato dall’associazione NCHRP (Programma Nazionale Cooperativo di Ricerca Autostradale) tenderà altrimenti a causare il disfacimento prematuro del dispositivo in questione, trasformandolo nell’equivalenza di un gigantesca lancia penetrante o micidiale katana. E nessuno vorrebbe che ciò potesse tendere a capitare…

Una delle maggiori contraddizioni nel campo della sicurezza stradale è la maniera in cui risulta essere del tutto impossibile progettare soluzioni utili a ridurre il rischio in ogni possibile circostanza, quanto piuttosto metodologie atte a ridurre l’incombenza statistica di gravi conseguenze, mentre si aumentano di contro le probabilità che qualcosa d’inaspettato possa causare l’effetto diametralmente opposto. Questo in parte per la problematica sempre presente dell’errore umano, che può portare a un’utilizzo inappropriato delle pur valide risorse a disposizione: vedi l’esempio degli ultimi imprudenti che ancora oggi, non volendo sopportare il “fastidio” della cintura di sicurezza, la indossano in modo tale da non ancorare la spalla sinistra, aumentando piuttosto che ridurre il rischio di gravi ferimenti agli organi interni. Vi sono tuttavia casistiche, di contro, in cui il guidatore non è incaricato né messo in condizione d’influenzare il proprio destino, semplicemente perché studi approfonditi hanno dimostrato come in particolari tratti di strada, gli apparati di sicurezza devono essere posizionati in un particolare modo tra i molti a disposizione, in base a norme necessariamente flessibili nella speranza di aver previsto il più ampio ventaglio di possibilità future. Eventi in linea di principio prevedibili, come il disgraziato giorno in cui nel 2017 la giovane Hannah Eimers alla guida della Chevrolet Silverado del qui presente padre perse il controllo sull’Interstatale 70 in Missouri, finendo per colpire la parte finale del guard rail correttamente ed appropriatamente installato ai margini di quella strada fatale. Mentre il particolare elemento a forma di T per l’assorbimento di questa tipologia d’impatti, progettato con largo profitto dalla X-Lite, che s’impunta contro il blocco motore dell’automobile. Spingendolo all’interno dell’abitacolo, e sbalzandola fuori dall’auto, senza lasciarle purtroppo alcun margine di salvezza. Morti evitabili ed un tipo di soluzione, quest’ultima, effettivamente poco usata fuori dagli Stati Uniti (e non è detto che le alternative siano migliori) proprio perché soprattutto valida nei confronti dei veicoli a quattro ruote, risultando potenzialmente peggiorativa per la sicurezza dei motocicli. E che a partire dall’ultimo anno, è stata non a caso proibita e rimossa, con gran dispendio di risorse, in due terzi degli stati americani che avevano precedentemente scelto di utilizzarla lungo il corso delle loro strade. Grazie, soprattutto, all’opera di quest’uomo…

Oʻahu H-3, l’augusto strale di cemento che attraversa l’isola dei sogni hawaiani

“Non è la cosa più magnifica che abbiate mai visto?” Guidando a una velocità serena ed uniforme, nel mantenimento della lieve curva della carreggiata in quel punto, l’automobile pareva sospesa tra le lande tangibili del mondo materiale e un incontaminato Paradiso ai primordi stessi dell’esistenza umana. Eppure nulla, in tutto questo, lasciava presumere che si trattasse di un caso raro. Altri condividevano quel mistico momento. E il rilassato accompagnatore, autista dei suoi cugini in visita nell’ancestrale arcipelago di famiglia, sembrava in quel momento l’anfitrione più felice dell’intero Oceano Pacifico tra Stati Uniti e Giappone. “Vedete, questa strada è stato un caso politico e sociale per intere generazioni. La gente ha combattuto, con le unghie e con i denti, perché non fosse possibile riuscire a realizzarla. Ma adesso che i piloni sono stati eretti, la foresta stessa occultata sotto il ponderoso passaggio delle ruspe e gli altri mezzi da costruzione… È probabilmente il nostro dovere di abitanti, quello di trovare un senso ed un significato a questo magnifico… Scempio.”

L’interstatale H-3, successivamente destinata ad essere ribattezzata come autostrada John A. Burns, dal nome del Governatore che era stato tra i suoi promotori al principio degli anni ’60, è un singolare capolavoro ingegneristico che costituisce anche uno dei più grandi rammarichi dal punto di vista della conservazione, mai commessi ai danni di un patrimonio naturalistico davvero eccezionale come quello dell’isola di Oahu. Tanto che sarebbe stato proprio, molto paradossalmente, proprio un decreto ratificato dal presidente Nixon sul tema dell’ambiente dieci anni dopo l’iniziale pianificazione e stanziamento dei materiali, a mettere i bastoni tra le ruote all’implementazione effettiva di un così difficile e importante progetto. Il cosiddetto National Environmental Policy Act, che avrebbe aneddoticamente portato nel giro di sette anni, o almeno si narra, la pila di documenti consegnati presso l’Autorità dei Trasporti all’altezza di un metro e mezzo, nel disperato tentativo di bloccare il proseguimento dei lavori. Un desiderio condiviso da ampie fasce di popolazione nativa, amanti della natura, dell’archeologia e proprietari degli antichi territori, ove gli avi delle genti aborigene avevano lungamente individuato il posizionamento dei propri antichi santuari. Una tra tutte, la famiglia Damon, attiva nel campo dello sviluppo immobiliare, che mettendo a frutto le proprie proprietà certificate nella valle di Moanalua, riuscì ad ottenere che il Dipartimento degli Interni nominasse tale spazio come un Parco Naturale da preservare, per poi collaborare con l’Ufficio della Conservazione Storica delle Hawaii per espanderlo e costruire una barriera normativa, a tutti gli effetti, impossibile da superare. Almeno finché a partire dal quel fatidico 1977, il cantiere non venne spostato presso la vicina valle di North Hālawa, considerata il nuovo punto di passaggio stradale, sebbene proteste ed iniziative simili non mancarono ben presto di bloccare nuovamente i lavori. Il che non era in alcun modo accettabile, a partire dal pretesto stesso per la costruzione dell’interstatale, che formalmente tale non poteva essere in quanto scollegata dalla terra ferma dei restanti Stati Uniti. Ma costruita, nondimeno, con i fondi accantonati dalle autorità federali per simili progetti in forza del suo ruolo strategico considerato fondamentale, al fine di connettere in maniera veramente efficiente la base militare di Honolulu al porto di Pearl Harbor, a seguito della dura lezione notoriamente vissuta come uno dei principali punti di svolta della seconda guerra mondiale. Ragion per cui un metodo poteva e doveva essere trovato ad ogni costo, come sarebbe infine avvenuto nel 1986…

Storia recente di Sant’Elena, monte che risorge dalle profondità del suo stesso cratere

L’enorme senso di aspettativa, non necessariamente condiviso dall’intera collettività di chi poteva o doveva mettersi in salvo, le reiterate vibrazioni e deformazioni della massa solida soltanto in apparenza. E poi, alle ore 8:30 della mattina del 18 maggio 1980, la frana destinata a scatenare una catastrofica detonazione. Pari a 26 megatoni di TNT fatti saltare in aria, sufficienti a devastare un’area di foresta a forma di ventaglio dalle dimensioni di 37×31 Km, come colpita dall’impatto di un potente lanciafiamme. Interi tronchi, con decadi o persino secoli di storia, sradicati via da terra, mentre quelli più sottili furono spezzati facilmente a metà. E trasportati dallo spostamento d’infiniti metri cubici d’aria fino allo Spirit Lake ed il Fork Turtle River, creando uno strato solido di copertura che persiste ancora, sebbene soltanto in parte. E strati, su strati, su strati di cenere grigio scuro, capace di ricoprire le (poche) abitazioni nei dintorni, le automobili, le strade stesse. Interi cumuli di questo materiale, che soltanto molti anni di pioggia avrebbero contribuito, gradualmente, a far scomparire tra le pieghe della terra. Ma mentre il paesaggio continuava il suo processo di recupero, lo stesso non poteva dirsi del Lawetlat’la/Louwala-Clough, o come gli intraprendenti coloni del Pacific Northwest avevano scelto di chiamarlo “Monte Sant’Elena” orgoglioso stratovulcano di diorite risalente all’epoca del Pleistocene, epoca durante cui la placca tettonica della Siletzia, massiccia formazione basaltica sottomarina, andò ad impattare contro l’attuale zona di subduzione di Cascadia. Mentre plurime fuoriuscite di lava, nelle generazioni a seguire, avrebbero fatto il resto: 2.949 metri d’altitudine, raggiunta nella guisa di un’elegante cono innevato tanto distintivo da essere stato soprannominato a più riprese “il monte Fuji americano”, almeno finché il realizzarsi del suo devastante destino non ne trasformò radicalmente l’aspetto. Fino a quello ancora oggi osservabile di un ferro di cavallo poco più alto di 2.500 metri, evidentemente spezzato al punto che nessun passeggero all’interno di un volo di linea, che stesse guardando fuori dal finestrino al momento giusto, potrebbe mancare di riconoscerlo indipendentemente dalle sue conoscenze pregresse in materia. Eppure così devastato, eppur mai privo della propria forza ed una volontà imperitura, come la stragrande maggioranza delle formazioni vulcaniche più celebri Sant’Elena non ha cessato in alcun modo di creare e dare forma al proprio destino. Una tendenza chiaramente evidenziata dalla presenza di un terribile rigonfiamento sopra il centro stesso del suddetto cratere, come la sommità di una mongolfiera, egualmente sottoposta all’accumulo di una pressione che non cala, ma piuttosto aumenta in modo progressivo ed esponenziale. Senza potersi sollevare verso l’alto, in questo caso, nella ricerca di un qualsivoglia presupposto valido a sfogare la sua potenza. Con il risultato che possiamo osservare in questo video timelapse dell’USGS (Servizio di Osservazione Geologica Statunitense) che copre il periodo tra il 2004 ed il 2008, quando a partire da 24 anni dopo il giorno zero dell’evento, nuovi sommovimenti tellurici hanno dato luogo ad una ripresa del più antico processo vissuto dalla montagna: quello valido a tentare di raggiungere, con la propria sommità svettante, le propaggini inferiori delle nubi stesse…