In un famoso aneddoto della storia Cherokee, ambientato negli anni immediatamente successivi al 1821, un uomo si presenta innanzi all’assemblea dei capi del suo villaggio. Secondo alcuni, siamo presso la sua natìa terra di Tuskegee, nell’attuale Tennessee, mentre nell’opinione di altri lo scenario è quello del Big Skin Bayou, bacino fluviale dell’Arkansas dove egli si era recentemente trasferito con la sua famiglia. Si tratta, ad ogni modo, di un frangente stranamente simile a un processo, benché tale importante figura risulti essere accompagnata, nella versione più diffusa della storia, da sua figlia, che non poteva avere all’epoca molto più di sei anni. E se vi sembra strano che un evento d’importanza epocale avvenuto appena due secoli fa possa contenere un così alto grado d’incertezza, considerate quanto segue: per l’intera popolazione delle genti indigene della parte centro-orientale degli Stati Uniti, non c’era altro modo di comunicare che il verbo parlato, e la memoria dei singoli rappresentava l’unica maniera di mantenere vivida una vicenda. Questione, di lì a poco, destinata a cambiare. E c’è un momento estremamente preciso per tutto questo, l’attimo in cui il commerciante, fabbro ed argentiere Sequoyah, allontanata momentaneamente la piccola Ayokeh, tirò fuori un pezzo di carta ed iniziò a scriverci sopra le parole pronunciate a turno dai membri dell’improvvisato tribunale. Quindi, una volta che era ritornata nella stanza, la invitò a leggere ordinatamente il suddetto elenco. Operazione che riuscì ad effettuare senza il benché minimo errore, il che rappresentò per i presenti una sorta di prodigio totalmente privo di precedenti. Perché mai, a memoria d’uomo, qualcuno era riuscito a fare questo: adattare la sublime stregoneria dei “fogli parlanti” posseduti dai coloni europei ad una delle stratificate, foneticamente e grammaticamente complesse lingue dei cosiddetti indiani. Ponendo le basi di un profondo processo di mutamento a più livelli della società, che in un altro tempo e luogo avrebbe chiaramente confermato la latente accusa di stregoneria a carico di costui. Ma che tra i Cherokee riuniti in quel frangente, innalzò istantaneamente lo status e il prestigio di costui e la sua intera famiglia a quella di un giovane capo, posizione che egli avrebbe impiegato negli anni a venire per massimizzare la diffusione del suo metodo di notazione ampiamente collaudato.

Chi era dunque Sequoyah, alias George Gist, e da dove aveva tratto l’ispirazione per l’opera che gli avrebbe permesso facilmente di passare alla storia? Come precedentemente accennato, la sua vicenda personale è avvolta da un alone di mistero e si dice che per ogni testo o trattazione in materia, non esistano due resoconti capaci di risultare identici nei contenuti e progressione degli eventi. Nonostante ciò, esistono determinati punti di concordia tra le parti, grazie ad articoli pubblicati negli anni immediatamente successivi dal Cherokee Phoenix, un giornale che iniziò ad essere pubblicato a partire dal 1828 con l’aiuto dei missionari, che avevano realizzato a tal fine un set di caratteri mobili basati proprio sull’invenzione di questo individuo eccezionale. Sequoyah nasce attorno al 1770, presumibilmente da una madre indigena ed un padre giunto in Virginia con gli altri coloni di nazionalità tedesca. Fatto crescere ed educato da lei, in base alla tradizione matrilineare delle usanze di questo popolo, egli si mostrò ben presto possessore di un’intelligenza vivida, ma doti fisiche decisamente al di sotto della media. Soffrendo, nello specifico, di un qualche tipo di afflizione alle gambe, forse un gonfiore cronico delle articolazioni oppure l’edema sottocutaneo dell’anasarca, che gli impediva di lavorare attivamente nei campi o di partecipare alla difesa del suo villaggio. Il che avrebbe abbassato significativamente il suo status sociale, portando in base al racconto di un discendente a veder modificato il proprio nome da Gi-sqwa-yah (“C’è un uccello all’interno”) In Se-quo-yah (“C’è un maiale all’interno”). Ed è qui importante sottolineare come l’omonimia con l’alto e nobile arbusto della California sia generalmente attribuita ad una precisa scelta del naturalista Stephan Endlicher, che gli attribuì oltre mezzo secolo dopo l’appellativo di uno dei più famosi nativi americani. Piuttosto che il caso inverso, nell’ipotetico tentare di onorare un individuo che si trovava in realtà collocato nel punto più basso della scala sociale. Ma le cose, per fortuna sua e di tutti, erano ben presto destinate a cambiare…

Esiste uno stereotipo, anche tra l’attuale popolazione dei Cherokee sopravvissuta ai lunghi anni di subordine e il tragico periodo delle migrazioni forzate, che tende dunque a portare questa visione dell’uomo sottovalutato da tutto e tutti fino al punto d’immaginare Sequoyah che lavora all’invenzione della scrittura di nascosto, magari incidendo tavole di legno nel mezzo della foresta. Il che travisa, almeno in parte, il probabile svolgimento dei fatti. Verso la seconda decade dell’Ottocento egli doveva ormai da tempo aver superato almeno in parte le limitazioni della sua condizione fisica, sfruttando le non trascurabili risorse della madre per accrescere ulteriormente la fortuna di famiglia, attraverso non soltanto il commercio bensì una tangibile e funzionale produzione di oggetti. Particolarmente attrezzi e finimenti per l’equitazione, che notoriamente realizzava con pregevoli dettagli in argento. Metallo il quale, lavorando abilmente, sapeva trasformare dalla forma delle monete utilizzate dai coloni europei al fine di creare dei monili, di cui non sono sopravvissuti esempi ma sappiamo essere considerati all’epoca particolarmente attraenti. Da questo status di un certo prestigio, Sequoyah ebbe quindi l’occasione di riconoscere l’importanza della scrittura posseduta dagli occidentali e tutto quello che sembrava permettergli di fare, particolarmente nel corso di quella che potremmo definire come una delle esperienze formative della sua gioventù: l’arruolamento subito durante la guerra dei Bastoni Rossi, un conflitto civile delle nazioni indigene fomentato da Inglesi e Americani tra il 1813-14, sfociato in alcune battaglie con significative perdite da ambo le parti. Episodi in mezzo ai quali il notevole inventore ebbe modo di notare la facilità con cui i commilitoni di provenienza d’Oltreoceano potevano scrivere lettere e scambiarsi informazioni con la propria famiglia a molte miglia di distanza, come se fossero letteralmente a loro fianco in quel difficile momento della loro esistenza. Ritornato quindi in patria, realizzò che qualcosa di simile poteva essere adattato alla lingua Cherokee, a patto da iniziare con i giusti presupposti operativi.

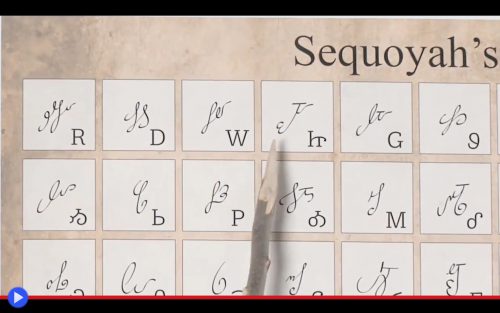

Ciò che avrebbe avuto modo di scaturire dalla sua penna, dopo alcune false partenze che lo avevano instradato verso la complessità spropositata dei logogrammi viene formalmente descritto come un sillabario, piuttosto che un alfabeto. Ed in tal senso simile all’antica scrittura lineare B o i kana della lingua giapponese, in quanto ciascuno degli 86 simboli (in seguito 85) è utilizzato per riferirsi ad un accoppiamento di suoni e non un singolo fonema, come avviene nel nostro alfabeto. Soluzione, in effetti, più che funzionale alle complessità fonetiche di questo idioma, in cui una singola parola tende a contenere l’intero messaggio di una nostra frase minima, inclusiva di soggetto, predicato verbale ed oggetto. Il suo lungo processo di perfezionamento, iniziato probabilmente a partire dal 1809, lo avrebbe portato anche ad ideare una serie di caratteri per riferirsi ai numeri, che avrebbero tuttavia mancato di avere lo stesso successo ed alto livello di risonanza, probabilmente per l’adozione su larga scala già avvenuta del sistema di notazione arabo, chiaramente necessario nei commerci praticati da questa gente. La prima studentessa dell’opera di Sequyah sarebbe stata, come dicevamo, al sua giovane figlia Ayokeh, benché dopo il successo ottenuto innanzi all’assemblea dei capi locali, l’inventore ormai prossimo ai 50 anni non avrebbe tardato a compiere una serie di viaggi all’interno dell’intera nazione Cherokee, promuovendo ed insegnando la sua tecnica di annotazione del linguaggio. Fu in questo periodo che, come componente di una delegazione inviata a Washington D.C. per la ratifica di un trattato territoriale, incontrò il ritrattista statunitense Charles Bird King, che ne dipinse l’immagine ormai diventata parte inscindibile della sua leggenda, con il variopinto copricapo simile a un turbante, la pipa e il foglio recante i caratteri del suo celebre sillabario. Il cui utilizzo immediato ed estremamente diffuso avrebbe rivoluzionato, nel giro di una singola generazione, l’intera struttura della società dei Cherokee. Tanto che insigni studiosi e linguisti dell’epoca raccontarono di essere rimasti colpiti dalla semplicità d’impiego e la rapidità con cui poteva essere appreso dai parlanti nativi, proprio perché costruito appositamente per corrispondere ai suoni della sua versione parlata, contrariamente a quanto avveniva con le lettere latine per i parlanti della lingua inglese. Ed in effetti le statistiche coéve parlano di un grado di alfabetizzazione dei Cherokee prossimo al 100% nella seconda metà del XIX secolo, in un’epoca in cui quello dei parlanti inglesi raramente superava un terzo della popolazione nel suo complesso. Un risultato assolutamente imprevedibile e del tutto privo di precedenti…

Ma la portata dell’iniziativa di costui, lungi da essere soltanto nazionale, ebbe una risonanza oltre i confini grazie all’alta risonanza data al trionfo Cherokee sulla stampa di mezzo mondo. Il che avrebbe ispirato altri popoli privi di scrittura, sia vicini che lontani, a creare la propria versione del sillabario di Sequyoah. Con particolare risalto dato nelle cronache agli aborigeni Canadesi dei gruppi Cree, che lo adattarono alla notazione delle proprie lingue. Ed alquanto incredibilmente fino in Liberia, dove un immigrato Cherokee si occupò d’insegnare ai locali il sistema del suo popolo, permettendo ad un locale di crearne la versione per la lingua Bassa del popolo omonimo, diffuso fino alla Costa d’Avorio.

E soprattutto, a partire da quel punto di svolta epocale, il fatto che una lingua dei nativi americani potesse essere trasferita su carta gli permise di manifestarsi come realtà assoluta ed immutabile, garantendone la sopravvivenza anche a seguito dei dolorosi eventi del secolo successivo. Tra tutti la deportazione di massa dei Cherokee chiamata dagli storici il sentiero delle lacrime, che a partire dal 1830 avrebbe finito per costare la vita ad una quantità stimata tra i 4.000 ed i 15.000 membri di questo popolo, causando la quasi totale scomparsa del sillabario di Sequyah. Il quale dovette conoscere almeno in parte questa collettiva sofferenza, prima della dipartita sopraggiunta nel 1842, durante un viaggio fatto per convincere dei compatrioti emigrati in Messico a fare ritorno dalle proprie famiglie. Una fine, anch’essa, caratterizzata da un elevato grado d’altruismo. Capace di riflettere l’eredità, imperitura ed innegabile, di uno degli ultimi veri guerrieri ad aver impugnato le moderne armi della penna e del calamaio.