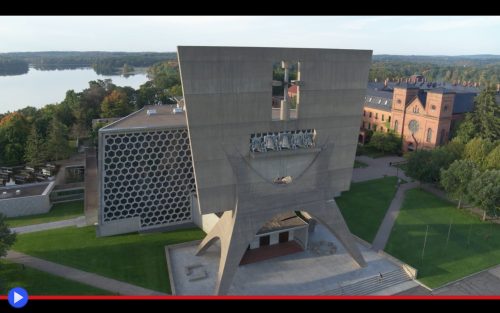

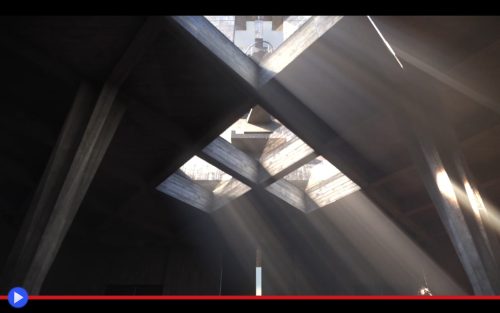

Forti mura grigie costruite sulla base del criterio di resistenza. Dove domina la forma di montanti parabolici ed interconnessi, traforati per permettere alla luce di passare attraverso. Questo è il “bunker” con la forma di possente parallelepipedo, la cui facciata principale orientata a nord avrebbe ricevuto poca luce negli orari più prossimi all’alba e al tramonto. Se non fosse stato grazie all’edificazione della propria controparte, un insolito edificio piatto e largo la cui costruzione si avvicina largamente a quella di un pannello che voleva accogliere messaggi pubblicitari o slogan politici di qualche tipo. Se non fosse per la sua natura totalmente scarna concepito per riflettere i raggi solari all’interno, dominata unicamente dalla sagoma di quattro campane. Ed al di sopra di queste, una croce tridimensionale che passa attraverso.

Siamo largamente abituati allo stereotipo statunitense, che individua cattedrali nel deserto nella guisa d’imponenti meraviglie, costruite per ragioni differenti lungo il ciglio delle lunghe arterie cementizie, strade interstatali che conducono attraverso il vasto nulla. Per essere il singolo paese maggiormente popoloso d’Occidente, in effetti questa confederazione che occupa in larghezza buona parte di un’intero continente ha larghi spazi dove la natura riesce a farla da padrona ed altre zone intermedie, per lo più rurali eppure oggetto di maestosi ed imponenti progetti edilizi. Fabbriche, centrali elettriche, centri commerciali, opere d’arte. Oppure luoghi dal significato spirituale eminente, come punti di convergenza d’intere comunità religiose destinate a crescere nel tempo. Una di questi fu senz’altro, già pochi anni dopo la sua nascita, il convento benedettino di San Giovanni, fondato a sud di St. Cloud con l’arrivo di cinque rappresentanti della congregazione americana-cassinese dalla Pennsylvania, nella cosiddetta Beautiful Valley, durante l’anno del Signore 1856. Il che avrebbe portato nel giro di un paio di decadi, mediante l’investimento di facoltosi devoti, alla costruzione del cosiddetto quadrangolo, dominato da una svettante chiesa con due campanili gemelli. In un luogo destinato a ricevere nel tempo l’appellativo di Collegeville, per la prestigiosa università cattolica che avrebbe aggiunto nel 1883 i propri edifici al decentrato complesso sul ciglio dell’Interstatale 94. Il che avrebbe visto aumentare drasticamente verso l’inizio del secolo il numero dei membri della congregazione presenti in un dato momento, motivando il progressivo acquisto di ulteriori terreni e l’edificazione di strutture architettoniche addizionali. Verso una direzione destinata a raggiungere il punto di ebollizione all’inizio degli anni ’50 del Novecento, nel momento in cui diventò letteralmente impossibile pronunciare una messa a cui fossero presenti tutte le letterali centinaia di membri attivi dell’istituto allo stesso tempo. Allorché l’intraprendente abate Baldwin Dworschak, dovendo scegliere una strada per arginare il problema, decise di percorrere una strada che praticamente nessun altro avrebbe scelto al suo posto: indire un concorso, chiamando a parteciparvi architetti di larga fama internazionale, affinché una commissione dei suoi confratelli potesse trovarsi a valutare le diverse opzioni a disposizione. Il risultato sarebbe stato qualcosa che nessuna istituzione religiosa di tale entità, fino a quel momento, aveva potuto desiderare di possedere prima di quel particolare momento…

Diverse furono le rilevanti personalità coinvolte, benché probabilmente nessuna giunta con le stesse raccomandazioni ed un curriculum di pregio al pari di Marcel Breuer, l’architetto di origini ungheresi giunto in America con la famiglia di discendenza ebraica per sfuggire alle persecuzioni dell’Olocausto. Formatosi negli anni ’20 a Vienna, diventando tra i primi membri della scuola d’arte Bauhaus, fondata da Walter Gropius nella repubblica di Weimar successivamente al termine della grande guerra. E destinato a diventare, prima dei trent’anni di età, particolarmente celebre per il suo design industriale di pregio, alle origini di molti pezzi di mobilia che oggi diamo per scontati, come le sedie da ufficio Wassily e Cesca, utilizzate praticamente in tutto il mondo. Laddove la sua carriera successiva a Londra dove si era trasferito nel 1935 e poi nel Massachussetts a partire dal ’37, senza dimenticare i molti edifici e residenze private costruite a New York a cavallo del secondo conflitto, lo avrebbero reso inscindibile nella cultura collettiva dal concetto all’epoca nascente dello stile modernista, destinato a sfociare progressivamente in nuove derive che rompevano del tutto con la tradizione. Ciò che permise a questo progettista di primaria importanza, probabile ispiratore principale del film pluri-premiato del 2024 The Brutalist, di ottenere la commessa della chiesa di St. John fu d’altronde a quanto si racconta il suo notevole carisma, assieme alla capacità di convincere la commissione dell’abate che era giunto il momento di proiettare la fede verso l’indomani, costruendo un qualcosa che potesse sorpassare intonso le generazioni a venire. Un traguardo niente affatto scontato, per una personalità del tutto laica come la sua, cionondimeno perfettamente attrezzata in termini di doti per accrescere la gloria del Signore sulla Terra. La sua idea, proposta negli anni immediatamente antecedenti al Secondo Concilio Vaticano del 1965, era dunque coraggiosa, bizzarra e per certi versi inusitata nel modo in cui anticipava alcuni dei cambiamenti liturgici previsti: affinché i moltissimi fedeli potessero trovarsi il più possibile vicino al sacerdote, la navata principale presentava una pianta trapezoidale, con i banchi disposti a raggera attorno ad un altare centrale che diventava in tal senso simile al palcoscenico di un teatro. Particolarmente notevole, nella prospettiva dei fruitori, diventava a questo punto la maniera in cui poche mura intervallate dagli spazi negativi ed aperti riuscivano sostenere l’intera struttura dell’edificio, che a questo punto sembrava letteralmente fluttuare sopra le loro teste. La parete nord, di suo conto, era dominata dalla vetrata colorata più ampia mai costruita fino a quel momento, con una struttura di esagoni a nido d’ape entro cui trovava posto una rappresentazione astratta dell’umanità che offriva il proprio cuore a Dio. Proprio quest’ultimo elemento fu in effetti oggetto di una diatriba tra l’abate Dworschak e Breuer, con quest’ultimo che avrebbe voluto utilizzare un artista facente parte dei suoi fornitori, laddove l’ecclesiastico gli preferì uno studente della propria università meritandosi alcune infiammate lettere dell’architetto ungherese. Soltanto successivamente, e non senza qualche difficoltà, i due sarebbero riusciti finalmente a riappacificarsi.

Egualmente straordinaria nel suo aspetto esterno ed interno, la chiesa appare da quest’ultimo punto di vista particolarmente solenne e distintiva, con opere per lo più astratte e nessuna delle rappresentazioni dei santi o delle storie della Bibbia cui siamo abituati negli edifici cattolici del Vecchio Mondo. Anche per questo, praticamente fin da subito, non mancarono i detrattori del progetto, inclini a definirlo un tentativo di seguire mode passeggere, a discapito della natura immortale del cristianesimo in quanto tale. Laddove altri, tra cui celebri critici del settore, colleghi ed ex-studenti di Breuer, l’avrebbero chiamata una delle strutture maggiormente significative del suo secolo, incline ad essere trascurata dalle antologie soltanto per la sua posizione isolata, lontano da grandi centri abitati o altri poli maggiormente riconoscibili della cultura statunitense. Risolvendo in qualche modo l’annoso conflitto tra tradizione e modernità, che proprio in quel paese viene vissuto ancor più intensamente che nei nostri luoghi d’origine dei concetti trascendenti collegati a cattedrali, abbazie e solenni monumenti. Dopo tutto, non erano forse la basilica di San Pietro o la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, l’assoluto non plus ultra tecnologico delle rispettive epoche di completamento? E se non avessero richiesto tanti anni per giungere a quel punto, forse ampi strati sociali non avrebbero trovato ragione di lamentarsi? Della maniera in cui sembravano stonare, dominando dei paesaggi cittadini ormai da tempo dati per scontati… Per cui forse la maggiore problematica di quest’era post-moderna, a questo punto, diventerebbe il modo in cui i grandi progetti religiosi vengono approvati, costruiti ed inaugurati. Semplicemente troppo rapido, perché l’ego individuale possa mancare di essere percepito come l’elemento che predomina l’intento fondamentale di partenza.